五顶帽,一面旗 —— 1949年以来的中苏(俄)关系

笔者按:新冠疫情波及全球,也影响中国与伙伴国家的关系。来自俄罗斯的消息称,莫斯科当局在监视疫情时针对中国人的执法行为,引起中国人不满。这篇从语象角度回顾中苏(俄)关系史的文章,是2019年写的,发表于2019年9月17日FT中文网,录以备忘。

若论国与国之亲疏、冷暖、乃至爱恨情仇,以下的故事堪称奇葩。这里有五顶次第亮相的帽子:

“苏联老大哥”;

“赫鲁晓夫修正主义”;

“社会帝国主义”;

“改革与新思维”;

“战略协作伙伴”;

还有一面穿越时空的旗帜:

“列宁主义”。

从第一顶帽子说起吧。

I.“苏联老大哥”

相关语:“斯大林”,“毛泽东”,“一边倒”,“以苏联为首”,“苏联的今天是我们的明天”

这里的“老大哥”实为中国老词,是尊称,不是《1984》里那个令人生畏的“big brother”。

“苏联老大哥”一词在1949年之前已出现。我查到解放军济南警备政治部1949年10月25日出版的《战卫报》,这份报纸几乎是中苏友好专号。

一等功臣范宝义在《向苏联老大哥学习》的谈话中赞扬苏联最早和中华人民共和国建交,说“他是我们最相好的朋友”。另一篇署名“二团三营张克忠”的小诗,题目是《倒向苏联一边》:

一边倒,倒一边。毛主席,告诉咱。……咱建设,缺经验,必须要,倒一边,……手拉手,肩并肩,团结起,力无边……

1950年2月14日,中苏友好同盟互助条约签订。这天是情人节。

报道这一消息的人民日报将斯大林和毛泽东的大幅照片置于头版:

“感谢老大哥,学习老大哥”,“苏联的今天是我们的明天”,是那时媒体用语。1956年1月1日解放军报创刊,头版两幅照片都有苏联元素:手风琴,士兵的船形帽。

研究中苏关系,不可不读沈志华主编、杨奎松、沈志华、李丹慧、栾景河执笔的《中苏关系史纲》(新华出版社,1997,以下简称《史纲》)。据《史纲》考证,50年代,从朝鲜战争军事援助、经济恢复、大规模建设到原子弹、导弹研制,“苏联老大哥”给了中国巨大支持。中国从苏联得到了数量可观的装备、贷款和科技资料。1949年后的12年间,先后有18000名苏联专家在华工作。中国的第一个五年计划期间,苏联把对社会主义国家科技援助总数的一半给了中国。由于苏联帮助,中国的“一五计划”才得以全面完成。

情同手足,是那时中苏关系的一面。另一面是龃龉、猜忌、利益交换。缔结友好同盟互助条约,是毛泽东与斯大林“扳手腕”的结果,中国迫使苏联放弃在东北的利益,被毛称为“虎口夺食”。而中国为中苏同盟付出的代价极为高昂。中国在百废待兴之时被迫卷入朝鲜战争,中国对苏联援助的交换筹码,不能不包括死于朝鲜的20万血肉之躯。

中苏关系的“蜜月期”,从1954到1958约为5年。这期间,苏联新领导人赫鲁晓夫对中国的支持数度升温(例如核援助)。而每一次升温,都与赫鲁晓夫遇到社会主义阵营内部危机和党内斗争危机时得到中共的力挺密切相关。

在人民日报1957年7月5日一版的这则报道背后,有一个重大史实。此前,由于中国在波兰、匈牙利事件中对苏联的政治支持,苏联对帮助中国进行原子弹、导弹研制的谨慎态度有所松动。当美苏禁核、限核谈判深入,苏联对中国和平利用原子能与核武研制的设限越来越明确时,苏联发生了6月的党内斗争。赫鲁晓夫以非常手段制服对手后,亟需中共支持。毛泽东反应迅速,第一时间表态支持,并决定人民日报全文刊发苏共的决议。毛泽东雪中送炭,赫鲁晓夫投桃报李,立即对援助中国“两弹”表现出积极性。10月,中苏正式签署《关于生产新式武器和军事技术装备以及在中国建立综合性原子能工业对协定》(《史纲》P191-193)。

这段时间,中苏友好是中国命运所系的大局。普通国民间的友谊是真实的,苏联文化潮水般涌入,培植了一代人的苏联情结。而有独立思考,对“苏联老大哥”流露过微词乃至直言批评的人,则在1957年以“攻击苏联”的罪名被打成右派。

中苏结盟,苏为盟主。“以苏联为首”的提法频频见诸报端。我发现,早在1951年,中国报刊上就有“苏联是老大哥,咱们中国就是老二哥”的说法(郭沫若:《光荣属于科学研究者》,1951年第一期《科学通报》)。斯大林死后,以毛泽东为代表,“老二哥”的地位日益显要。沈志华记述,当时流传着这样的话:在全世界的共产主义运动中只有一个理论家、哲学家,就是毛泽东,而赫鲁晓夫只是一个实干家,是一个种玉米的实干家(《史纲》P244)。

坐二望一,老二哥急于改变“政治大国,经济小国”的现状,试图在老大哥的样板之外另创模式。1958年下半年后,老大哥与老二哥的关系日趋微妙。蜜月到此结束。

“苏联老大哥”一词在人民日报第一次出现是1949年9月22日,最后一次使用是在1961年8月10日。生命周期近12年。

II.“赫鲁晓夫修正主义”

相关词:“全民国家”、“全民党”、“和平共处 和平过渡 和平竞赛”、“土豆加牛肉”

2018年客居德国,我常去一间小餐厅,喜欢那里的浓汤“古拉什”(Goulasch)。我哪里知道,这“古拉什”和“赫鲁晓夫修正主义”还有莫大关系。

“修正主义”一词内涵庞杂。在国际共运的语境里,首先是指第二国际伯恩斯坦、考茨基等人的思想;1949年后,中共和苏联老大哥一起批判过美国的“白劳德修正主义”、南斯拉夫的“铁托修正主义”。人民日报曾专门解释过“修正主义”一词:“修正主义是工人运动中改良主义者的一种哲学理论。”(1956年12月25日第6版)

到60年代,轮到赫鲁晓夫戴“修正主义”帽子了。

这幅1959年毛泽东与赫鲁晓夫的照片有点意思。老大哥和老二哥,仿佛在一个竞技台上较劲。

蜜月期两人就曾多次较劲。毛是麻烦制造者,擅长制造紧张空气,最令赫鲁晓夫光火的,是毛策划炮击金门,不但对他秘而不宣,还利用他访华给世界“中苏共谋”的假象。赫前脚走,毛后脚万炮齐发。毛成功地在美苏间搞事制造台海紧张,赫吞下苦果,还不能不公开给中国撑腰(《史纲》P232)。

所谓“赫鲁晓夫修正主义”,西方称“赫鲁晓夫主义”(Khrushchevism)。举其大端,一是清算斯大林独裁专制(毛对此既喜且忧),二是缓和与西方关系,三是反对暴力革命,主张“和平共处”、“和平竞赛”,实现由资向社的“和平过渡”。这是赫鲁晓夫1959年各种讲话的中文版:

赫鲁晓夫的种种言行令毛不快,但导致两国关系破裂的导火线,却与中国内政密切相关。1958年,雄心万丈的毛泽东发动大跃进、人民公社运动,企图用举国军事化体制,弯道超车,却严重受挫,把中国带入大饥荒。在党内,大跃进受到彭德怀批评,国际共产阵营,苏联提出质疑。1959年的这种“内外夹击”,毛绝不能忍受。

赫鲁晓夫的照片最后一次出现在人民日报,是在1960年1月16日:

毛最初把赫称为“半修正主义”,但中苏在一系列事件中的分歧无可逆转;而国内政策调整(纠左),使毛受到挑战。1962年秋,他开始反击。对内大讲阶级斗争,对外批判修正主义——这实为攸关权力的同一件事。毛是善于设置议题的谋略大家,一个“修”字,被他牢牢抓住,成为政治斗争的按钮。

1963年5月,毛在杭州主持召开中央常委扩大会议,会议总题目是“反修防修”。1963年10月5日,人民日报首次出现缩略语“反修”,1964年2月13日,首次出现“防修”。

从1963年9月6日到1964年7月14日,中共以人民日报和红旗杂志编辑部名义,连发9篇长文批判苏联修正主义,史称“九评”,分别是:《苏共领导同我们分歧的由来和发展》、《关于斯大林问题》、《南斯拉夫是社会主义国家吗?》、《新殖民主义的辩护士》、《在战争与和平问题上的两条路线》、《两种根本对立的和平共处政策》、《苏共领导是当代最大的分裂主义者》、《无产阶级革命和赫鲁晓夫修正主义》、《关于赫鲁晓夫的假共产主义及其在世界历史上的教训》。最后两篇,标题点名批赫。

在中国,谁被列为批判对象,立遭污水淹没。1963年后,苏联的形象穷凶极恶,连小学老师都在课堂说,我们今天困难,是因为苏联逼我们还债。沈志华称,他没有看到任何历史文献关于追逼还债的记载(《史纲》P144)。还有个流传甚广的说法,赫用“土豆烧牛肉”来定义共产主义。“九评”称:

……赫鲁晓夫的“共产主义”,就是“土豆烧牛肉的共产主义”,就是“美国生活方式的共产主义”……

赫氏读到此句,会“丈二和尚摸不着头脑”。这词语原来翻译不准确。1959年底他访问匈牙利,在群众大会上开玩笑,说到了共产主义,匈牙利就可以经常吃古拉什了。古拉什是匈牙利菜肴,也就是我在德国吃过的那种含牛肉和土豆的浓汤“Goulasch”。新华社《参考消息》的编辑在匆忙中误译为“土豆烧牛肉”,未料大行其道(人民网:http://cpc.people.com.cn/GB/64162/64172/64915/4600171.html),成为批判“赫鲁晓夫修正主义”的重要靶子。

1965年,毛泽东赋词《念奴娇.鸟儿问答》:

鲲鹏展翅,九万里,翻动扶摇羊角。

背负青天朝下看,都是人间城郭。

炮火连天,弹痕遍地,吓倒蓬间雀。

怎么得了,哎呀我要飞跃。

借问君去何方,雀儿答道:有仙山琼阁。

不见前年秋月朗,订了三家条约。

还有吃的,土豆烧熟了,再加牛肉。

不须放屁!试看天地翻覆。

这首词后来被谱曲,成为交响乐伴奏的大合唱。唱到“土豆烧熟了,再加牛肉”,忽有一男高亢激越地断喝:“不许——放!屁!”合唱遂至高潮“试看天地翻覆”。

天地果然翻覆。对中国,最大的翻覆莫过于文革。“赫鲁晓夫修正主义”的内涵和外延迅速扩展。批判的炮口从对外转而对内。

文革,国家主席刘少奇被打倒整死。未公开点名时,党报以“中国的赫鲁晓夫”指代。1968年底公开点名后,亦简称“刘修”。

对“赫鲁晓夫修正主义”的批判,无疑是文革的舆论准备。这些高举高打的檄文,强词夺理,却文采飞扬,非后辈毛左的文字所能望其项背。

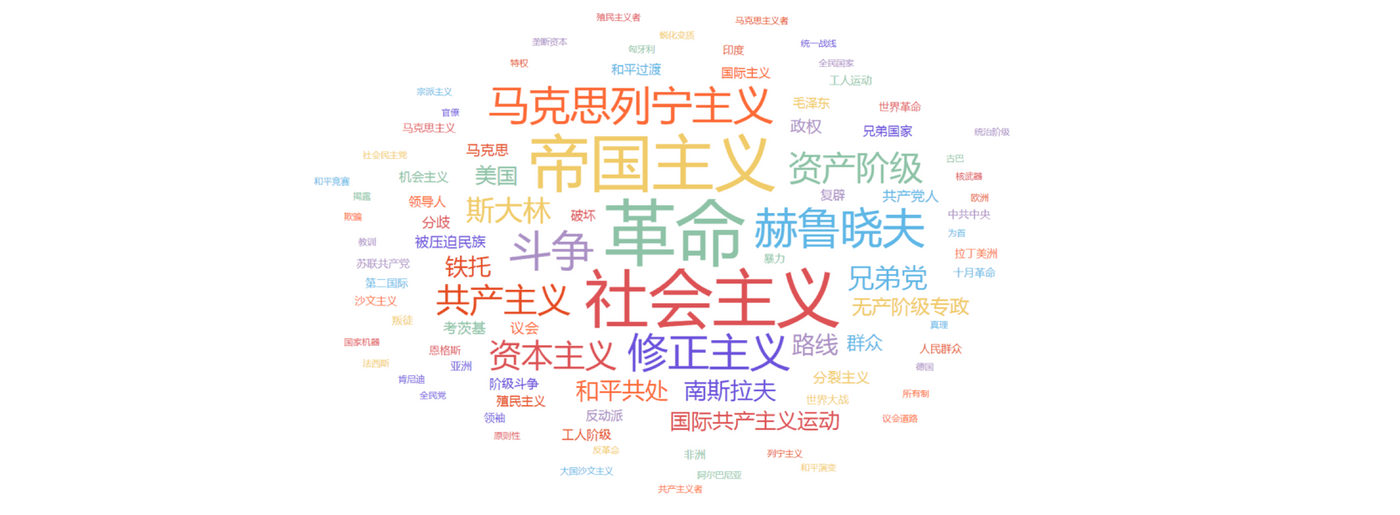

从话语分析的角度,近20万字的“九评”可视为弥足珍贵的“中苏论战语料库”(中方)。词频云图显示:

频率最高的是“革命”,出现778次。“赫鲁晓夫”出现了443次。“修正主义”421次。“无产阶级专政”165次。这一群如警铃般反复震荡的词语,规训了一代人的意识,使之顺理成章投身文革狂潮。一些文革常用语在九评中也现端倪:“新的资产阶级”、“野心家、阴谋家”、“资产阶级法权”、“两条路线斗争”、“大鸣、大放、大辩论”甚至“文化革命”(该词指思想战线革命,语义接近但不完全等同于后来的“文化大革命”)。

1964-1979,“赫鲁晓夫修正主义”在人民日报上的生命周期为16年。

III.“社会帝国主义”

相关词:“勃列日涅夫”,“新沙皇”,“社会法西斯主义”,“陈兵百万”,“克格勃”,“有限主权论”,“国际专政论”,“超级大国”

“社会主义”和“帝国主义”,你死我活的两个主义,竟然可以合二为一。1968年,苏联出兵捷克斯洛伐克,人民日报上出现了“社会帝国主义”一词。

这个词早年有过,是谴责“打着社会主义旗号支持帝国主义”的西方国家社会民主党的,因为不常用,我辈不知道,以至从广播里听到“社会帝国主义”,颇感震撼。

1969年3月,中苏在黑龙江珍宝岛爆发边界武装冲突。3月5日这张解放军报,和我有特殊的关系:这是我参军的第一天。

军营如火山喷发。开饭时,操着河南、江苏、安徽各地方言的新老战士轮番站到饭堂中央,几乎是吼叫着,宣读请战书,“打倒苏修社会帝国主义!”口号声震屋瓦。当时的感觉,明天就要开赴前线!

1969年8月13日,新疆裕民县铁列克提地区再次爆发中苏武装冲突。

解放军这次吃了大亏。军营气氛远比珍宝岛事件时低沉悲壮。大战仿佛一触即发。

1970年1月1日,党报元旦社论《迎接伟大的七十年代》传达了毛“最新指示”:“ 全世界人民团结起来,反对任何帝国主义,社会帝国主义发动的侵略战争,特别要反对以原子弹为武器的侵略战争!如果这种战争发生,全世界人民就应以革命战争消灭侵略战争,从现在起就要有所准备!”

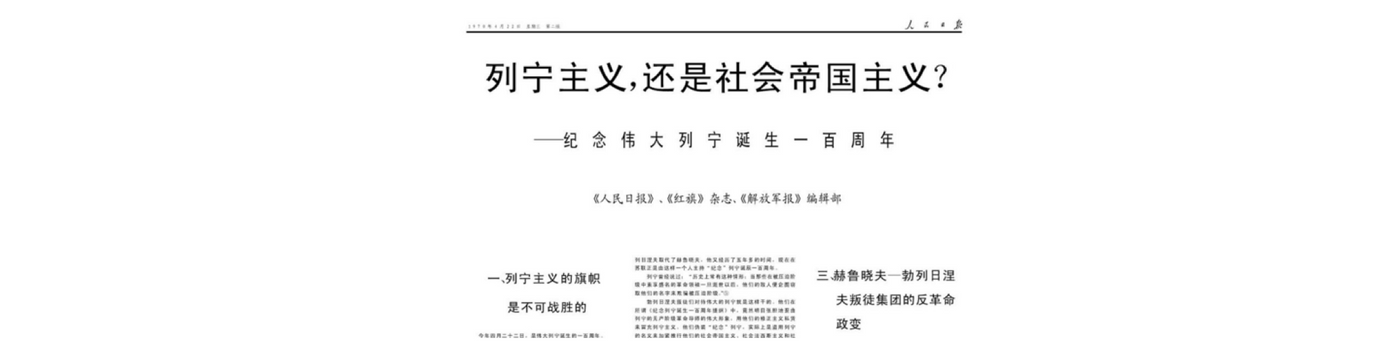

1970年4月22日是列宁诞辰100周年,这是当日的人民日报:

苏联已取代美国,成为最危险的敌人。媒体开始使用一整套全新词语描述这个从前的老大哥:在中苏、中蒙边境,苏联“陈兵百万”,随时准备发动突然袭击(“狼来了”的警告,几分为实几分为虚,后世当明察。);苏联当局是“新沙皇”,他们打着“有限主权论”、“国际专政论”的旗号,动辄欺负东欧小兄弟;他们用“克格勃”等可怕的特务机构,镇压本国人民,已沦为“社会法西斯主义”……

彼时中国正深陷文革内乱。恐怕毛泽东始料不及,原本贴到苏修头上的“社会法西斯主义”,传播过程中发生异化,成为体制内反毛势力和民间反专制力量的话语武器。

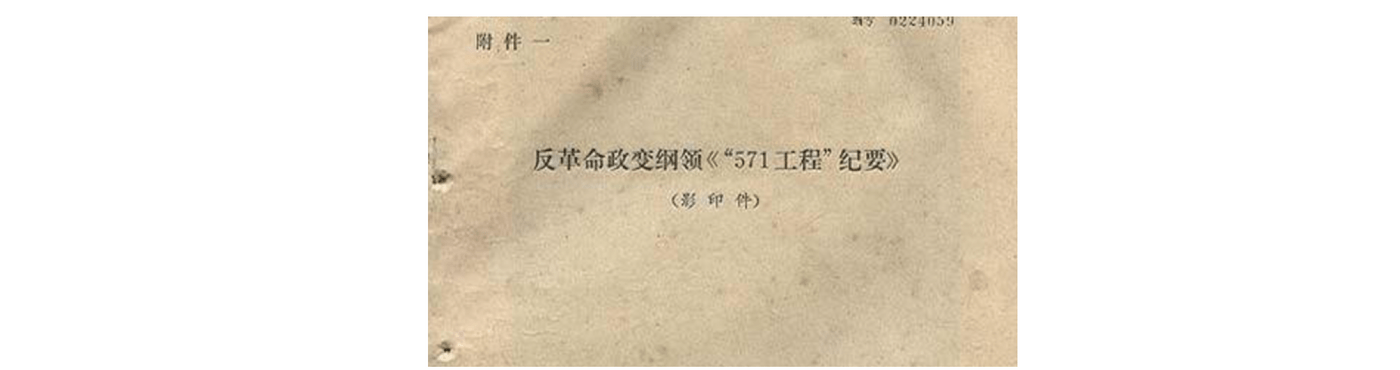

1971年“9.13”,林彪“爆炸”。批林运动中,中共公布了所谓林的“政变纲领”——“五七一工程纪要”。这是从空军搜缴到的一本笔记,里面有大量反毛、反文革言论。

和毛的预判相反,看到这个材料,包括下乡知青在内的大批青年人,非但未被煽起对林的仇恨,反而对纪要中的文字暗暗叫绝——

他们的社会主义实质是社会法西斯主义

他们把中国的国家机器变成一种互相残杀,互相倾轧的绞肉机式的

把党内和国家政治生活变成封建专制独裁式家长制生活

“社会法西斯主义”一词同样出现在1974年11月10日广州北京路口的一张2.6万字大字报《关于社会主义的民主与法制——献给毛主席和四届人大》上。

在这份反极左、反专制、呼唤民主权利的大字报中,作者“李一哲”写道:

党内走资派和野心家的社会基础是从特权孵化出来的新生资产阶级,在现代中国的社会条件下他们只可能搞封建性的社会法西斯专制……

早在六十年代初期,毛主席就向全党全国人民警告了社会法西斯主义的危险。他告诉我们,如果我们这样的国家发生复辟,那就不是一般的资产阶级专政,“而且会是反动的、法西斯式的专政”……

“五七一工程纪要”和“李一哲大字报”所用的“社会法西斯主义”,对现实的描述贴切准确。事实上,中苏这对仇敌,其制度有同构性。那时我不知道,多少年里被我们叫做“德国法西斯”的纳粹主义,“纳粹”二字的意思也是“国家社会主义”。

人民日报上的“社会帝国主义”,从1968年出现到1982年消失,生命周期近14年。

IV.改革与新思维

相关词:“戈尔巴乔夫”,“邓小平”、“正常化”,“公开性”,“社会公正”,“人道主义”,“8.19政变”,“苏联解体”,“苏共亡党”

1979年,中国和越南打了一仗,我因此成为前线记者。那时我们密切注意苏联的动向。这是一场没有空军掩护的伤亡惨重的地面战争——我方战机一旦升空越界,就可能令苏联卷入,使战争升级。

1982年,人民日报还在称苏联为“社会帝国主义”,而国内政经已发生深刻变化;而苏联的变化也将到来。从这年开始,4年里,三任苏共总书记先后病逝,戈尔巴乔夫上台。伴随国家关系正常化进程,戏剧性的一幕在80年代中期出现了。一个激动人心的词语,把中苏这一对从前的兄弟后来的死敌,紧紧吸引到一起:“改革”。

中共党媒上,这种吸引被淡化。大量报道的是互访、谈判。但在知识界,关于改革的资讯传递和交流空前活跃——这是我的亲历。

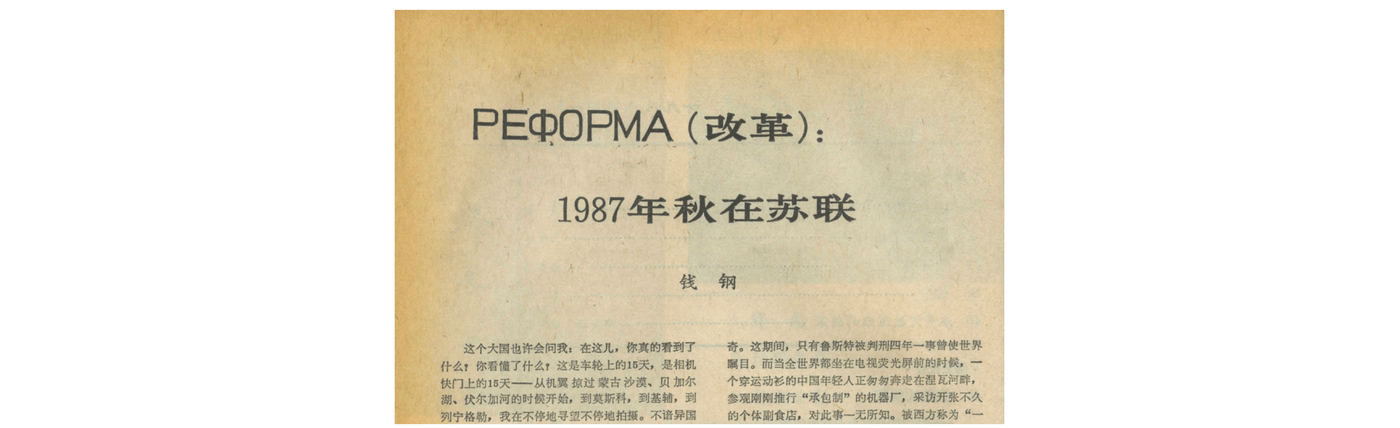

1987年,我参加中国作家代表团访苏,《报告文学》杂志1988年第一期留下了我的记录:

1987年是苏联十月革命70周年。这年,戈尔巴乔夫写成《改革与新思维》)一书。

苏联改革和中国改革“画风”不同。吸引中国知识分子的,是他们自上而下的政治松动。对媒体人,这包括“公开性”口号推动的言论开放。

大胆敢言的周报《莫斯科新闻》,当时被称为“改革的旗舰”。我提出去访问,开始以为他们会层层报批,没想到,电话打过去,半小时就回复:非常欢迎!

我和代表团的翻译、北师大南正云教授同去,在报社门前我拍下了这样一幕:

人们在阅报栏前翘首围看的,是一篇题为《戈尔巴乔夫的三个危机》的文章。作者用讨论的口吻,亦有批评的词句。那一幕对我震撼强烈。多年后我在《南方周末》说,我追求新闻理想的有限目标,是在南周刊出例如《江泽民同志的三个难关》这样和领袖平等商榷的文章。

人民日报报道了《改革与新思维》的出版,温度不高:

杂志较为活跃。1988年第2期《党建》杂志选登了《改革与新思维》的内容:

这是北大《政治研究》对专题研讨会的报道:

《群言》1988年第6期刊登的文章,明确提出可以借鉴戈的思想。

1989年5月16日,以邓小平和戈尔巴乔夫在北京会面为标志,中苏“结束过去,开辟未来”,实现两国关系正常化。

除了谈论国家关系,这两位为西方所瞩目的共产国家改革领袖,对改革有一番对话。由于会见地点不远处正在发生迅速激化的事件,此番对话被喧嚣淹没。

邓戈改革对话,至少有三种记录。收录于邓选中《结束过去 开辟未来》的文字,和戈尔巴乔夫回忆录《生活与改革》中的有关段落大致相同,《史纲》认为戈的引述更全面。

戈尔巴乔夫当时没有想到,邓小平主动谈起对马列主义的看法。他说,当年的中苏论战,双方都讲了许多空话。邓强调,自马克思主义诞生以来,已经100多年了,世界上发生了巨大变化,推动了在不同国家新条件的产生。马克思本人也不能回答在他逝世后出现的许多问题。列宁也没有能力回答所有的问题(转引自《史纲》P449)

邓谈到了政治体制改革。《结束过去 开辟未来》的最后一句,邓说,他“还没有能够实现的,就是废除领导职务终身制,这是制度上的重要问题。”

第三种记录,出自熟谙中文的苏联《真理报》老记者欧福钦。他当时是戈的随员。他回忆:

……戈尔巴乔夫与邓小平的历史性会见中,我没有被请出会见大厅。我听到戈尔巴乔夫说:“邓小平同志,我认为,我们应当用推土机把这种政治制度全部铲除,从头开始建立市场经济!不这样做的话,我们进行的所有改革都将埋入沙堆。”邓小平认真地听了他的话,说:“我不完全同意您,戈尔巴乔夫先生。我们正在一条颠簸的乡村道路上行驶,这也就是集中的计划经济。两公里之外能看见一条现代的大公路——市场经济。想要转去那条路上,我们不得不有一段时间在泥泞的道路上颠簸摇摆,因此没有方向盘是不行的。”

以上史料,出自《涅瓦时报》记者米哈伊尔·丘尔金采访欧福钦的文章:《“没有方向盘是不行的”》,殷立译。

1989年春夏,曾陪同我访问的苏联翻译尤拉,正在北京学习。他忧心我的处境,到处找我。一些天后,见到我时他说:“快了,坦克也快要开进莫斯科了……”

1991年8月19日,莫斯科发生“8.19事件”。人民日报报道:

从新闻措辞(“根据苏联宪法”)的倾向看,中国党媒站在哪一边是清楚的。

“100米外的莫斯科河桥头,停着7辆T-80坦克,”新华社原驻莫斯科记者盛世良回忆,“但我感觉苗头已经不太对了,……坦克上插的是红白蓝三色旗,而不是镰刀锤子红旗,我问在坦克上的士兵怎么回事?他告诉我,在昨天晚上,列别德少将就已经率领我们‘改旗易帜’了。”盛回忆,“分社值班的同志认为这一情况同国内的预测相反”。

“12月25日,当戈尔巴乔夫宣布苏联解体的那一刻,没有人感到诧异,也没有人为此哀伤,大家都很平静。……”新华社原驻莫斯科分社社长万成才回忆:“当苏联国旗从克里姆林宫降下来的时候,我们迅速赶到红场,却什么也没发生,一切都是那么正常,可真实情况是一个国家消失了。虽然我们早已料到,但苏联民众的若无其事还是让我们很惊讶。”(https://view.qq.com/a/20121024/000038.htm)

1987-1989,戈尔巴乔夫的“改革与新思维”在人民日报上的生命周期仅3年。此后,他的名字在人民日报零星出现,有文章严厉批判“新思维”、沉痛总结苏联“亡党亡国”教训。党内坚持专政的人们,形成“反戈防戈”共识。

毛左网站“复兴网”记述邓戈对话,连邓也一并批判,认为面对戈的“推土机论”,“邓小平竟然不恼不怒,不批不驳,反而与对方商量怎么办才更好些”(http://www.mzfxw.com/e/action/ShowInfo.php?classid=18&id=67982)

V.“战略协作伙伴”

相关词:“叶利钦”,“江泽民”,“普京”,“胡锦涛”,“习近平”

1989年至2019年,中苏(中俄)就两国关系发表了7个联合公报和13个联合声明。公报和声明的关键词,1989是“正常化”;1991是“友好,睦邻,互利合作”;1995是“建设性伙伴关系”;1996年后是“战略协作伙伴关系”。

2001年,江泽民访俄,和普京签署《中俄睦邻友好合作条约》(条约全文见2001.7.17人民日报)。该条约解决了纠缠两国多年的边界问题。

原驻苏大使李凤林称:“沙皇俄国通过不平等条约侵占了大片中国领土,……尽管确定中苏边界的条约是不平等的,中国方面仍将以这些条约为基础切实解决边界问题,并不要求收回俄国侵占的150万平方公里领土。现在边界问题已经彻底解决,历史问题不会再对两国关系产生干扰。”(《史纲》序)

人民日报称:《中俄睦邻友好合作条约》不同于20世纪50年代的具有结盟性质的《中苏友好同盟互助条约》,它强调中俄两国发展战略协作伙伴关系的重要原则是“不结盟、不对抗、不针对第三国”(2002.7.14.3版)。

最重要的“第三国”无疑是美国。事实上,1997-1998,克林顿时期,中美也曾互称“建设性战略伙伴”。及至小布什上台,把中国定位为“战略竞争对手”,中美关系遂滑向低谷。而中俄关系的升温则突破了许多人的预估(或审慎警觉)。

2007年,“战略协作伙伴关系”前面增加了“全面”二字。2013年,外交新闻中的一条花絮,传达出不寻常的信号:

2013年至2019年,中俄每年发表一个联合声明。2013的标题:关于合作共赢、深化全面战略合作伙伴关系的联合声明;2014:关于全面战略伙伴关系新阶段的联合声明;2015:关于全面深化战略协作伙伴关系、倡导合作共赢的联合声明;2016:“联合声明”前无修饰语;2017:关于进一步深化全面战略协作伙伴关系的联合声明;2018:“联合声明”前无修饰语;2019年:关于发展新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明。

中共19大后的政治词典中,“新时代”,即“习时代”。这个新加的符号强调:中俄关系,是习近平国际大棋盘的重要布局。人民日报描述中俄关系是“搬不走的好邻居,拆不散的真伙伴”。

2016年,在习获得“核心”地位前不久,有人已注意到中俄军事关系的最新动向:

江泽民任上,中俄军事关系已见端倪。1997年11月12日发表的中俄联合声明称:“发展军技领域的关系是双边合作的一个重要组成部分。”

胡锦涛任上,2012年6月7日发表的中俄联合声明提出:“增进两军传统友谊,深化两军各层次、各领域合作,开展旨在提高两军协同能力和促进地区和平、安全与稳定的联合军事演习。”

2013、2014、2015,三个联合声明没有提及军事合作。

2016年中俄联合声明提出“发展中俄军事交往与合作,加强两军传统友谊,将其视为中俄全面战略协作伙伴关系重要组成部分。”

2017年中俄联合声明提出“发展军事和军技领域交流与合作,加强军事互信,推进两军现有合作机制不断深化,共同应对地区和全球安全威胁。”

2018年中俄联合声明提出“中俄双方愿继续加强两军战略沟通协调,完善两军现有合作机制,拓展军事和军事技术领域务实合作,携手应对地区和全球安全挑战。”

2019年6月6日人民日报发表的中俄联合声明称:“继续加强两国防务部门和军队战略沟通,深化军事互信,加强军技领域合作,开展联合军事演习,完善各层级各领域务实合作机制,推动两军关系提升至新水平。”

“(中俄)战略协作伙伴”自1996年始,在人民日报上已使用22年,超过了1949年后的4顶帽子。如果“政治军事同盟”成为事实,那么,2021年到期的《中俄睦邻友好合作条约》的“不结盟”原则将被突破。似曾相识燕归来?

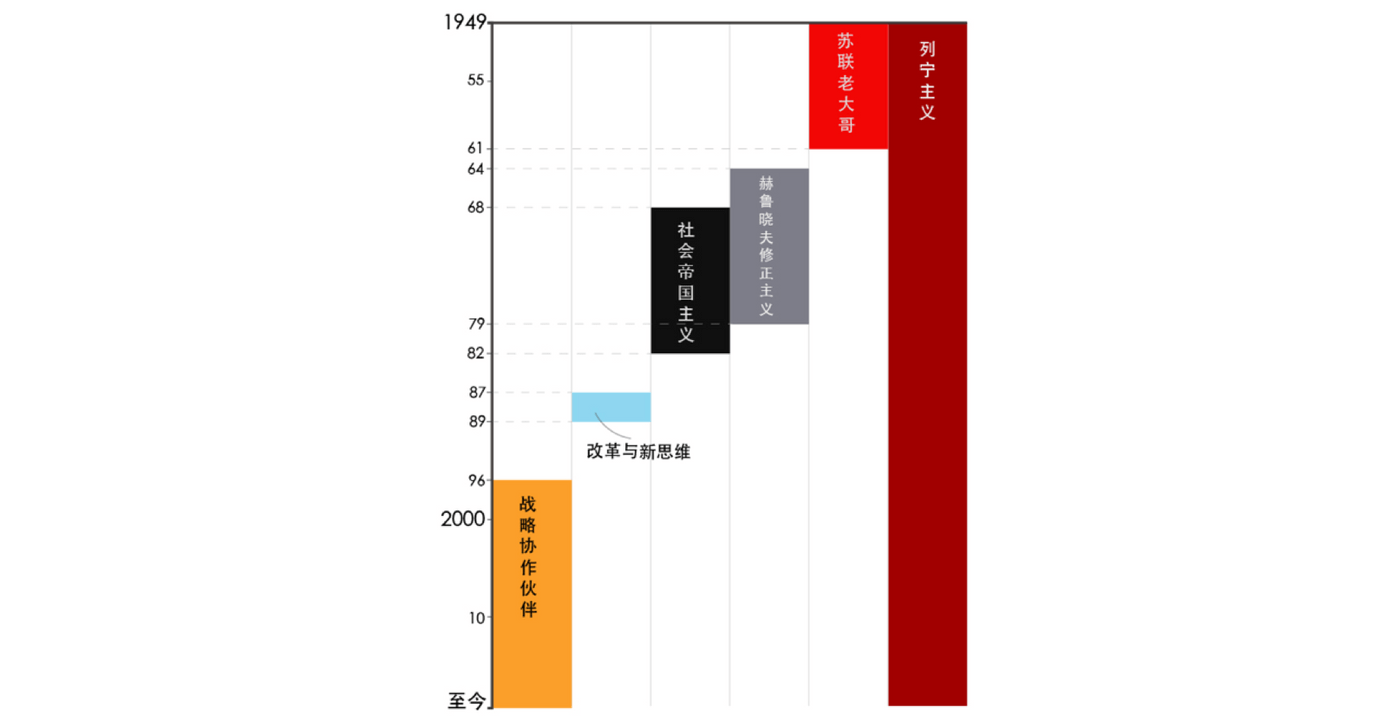

VI.词语生命纵观

五顶帽子,串起1949以来中苏(俄)关系史。而其间的“寿星语”,则非“列宁主义”莫属。 “五顶帽,一面旗”在人民日报上的生命周期如图:

“列宁”、“十月革命”、“列宁主义”,这些词语原本是连结中苏两党、两国的纽带。但在关系破裂时期,“列宁主义”恰恰是中共刺向苏共的利刃。列宁主义的核心暴力革命、无产阶级专政,在俄罗斯已被抛弃。在中国,却相反。

没有人会把普京看作列宁的传人,众所周知,普京要承继的是伊凡雷帝、彼得大帝。想了解普京对列宁的态度,搜索“普京 列宁”可以发现许多资料。2005年5月5日,普京在接受德国ARD电视台和CDF电视台采访时说:“从独裁中解放出来并不一定伴随着国家的分崩离析。……不为苏联崩塌惋惜的人是没有良心的,而想恢复苏联的人是没有头脑的。”

此话非普京原创。苏联解体后,包括俄罗斯总统叶利钦、哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫、乌克兰前总统库奇马等多位官员和知名人士说过类似的话。

上面的网页说明中国毛左不糊涂:老普不是自己人。

总有一厢情愿的人。2018年底纪念改革开放40年,人民日报在12月14日、16日两次引用《真理报》纪念十月革命100周年的文章《十月光芒指引未来》,称该文指出“中国的成就让人们依然寄望于‘十月的光芒’”。

我核查了该文。文章发表于2017年11月7日,作者是俄罗斯共产党主席久加诺夫。文中没有人民日报引述的那句话。作者是这样写的:

今天十月革命的主要成果——苏联,已经不存在了,我们没能珍惜它。它遭到背叛性的破坏。时光不会停步,资本主义从一个危机跨向另一个危机。它催生了恐怖主义,开启了新的战争。走出绝境的路线只有社会主义,而这并不是乌托邦。十月革命的遗产鼓舞了诸多国家,中国和越南取得了巨大成就,古巴、朝鲜、委内瑞拉仍在顽强坚持,白俄罗斯兄弟的经验具有教育意义。(殷立译)

久加诺夫曾4次参加总统竞选。他领导着反对党。他可以在媒体自由发表异见。这一切都说明,今日之俄罗斯,绝非昨日之苏联,和中国的“性格”也大不相若。久加诺夫主席把中国改革开放的巨大成就归功于十月革命,这对既要专政又要市场的人来说很受用;但他把中国和朝鲜、委内瑞拉视为同类,不免令人尴尬。

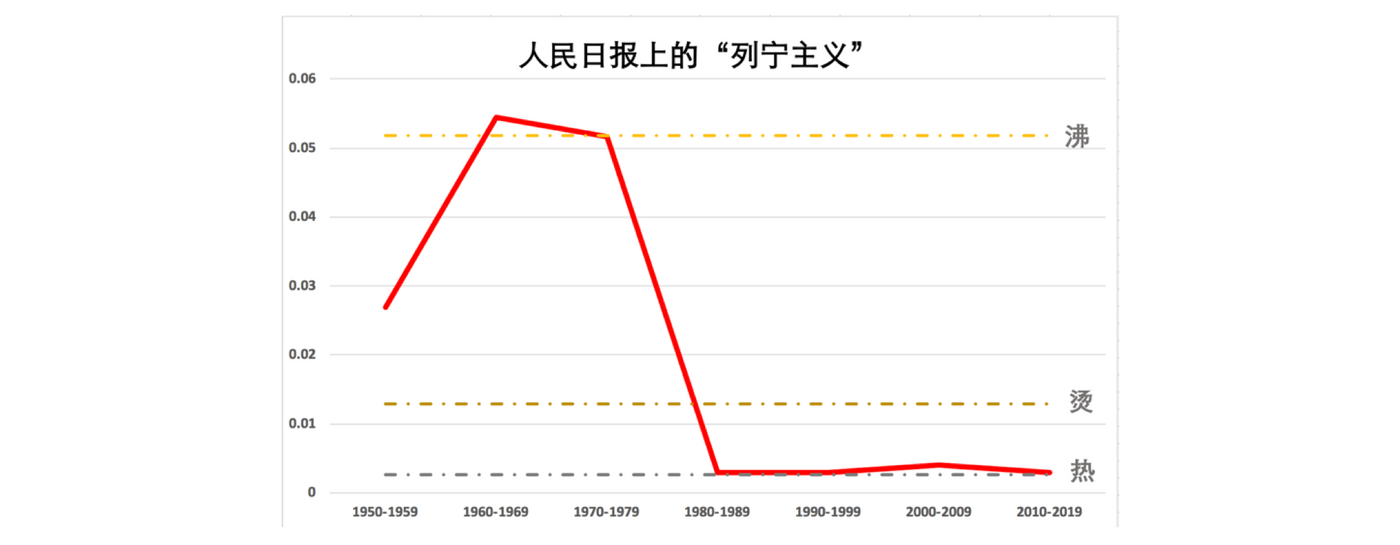

其实正如朱学勤教授所言,Marxism-Leninism(马克思列宁主义)已经变为Market-Leninism(市场列宁主义)。根据中国传媒研究计划的党媒语温测定标准,50年代人民日报上“列宁主义”的语温为烫,60年代为沸,70年代接近沸,80年代开始的4个10年,语温降为热:

沸、烫已成往事,主义热度犹存。它与政治体制一样,属于“不该改的、不能改的坚决不改”的范畴。在此大框架下,中俄关系将走向何处?