活動系列整理 Ch 3. 《UX三刀流》的產品設計思維與挑戰 by Prof. MING WEN(2024/04/19)

講師正是 UX三刀流 的老師,温明輝老師🙌

因為是以聽為主,筆記部份寫比較散請見諒XD

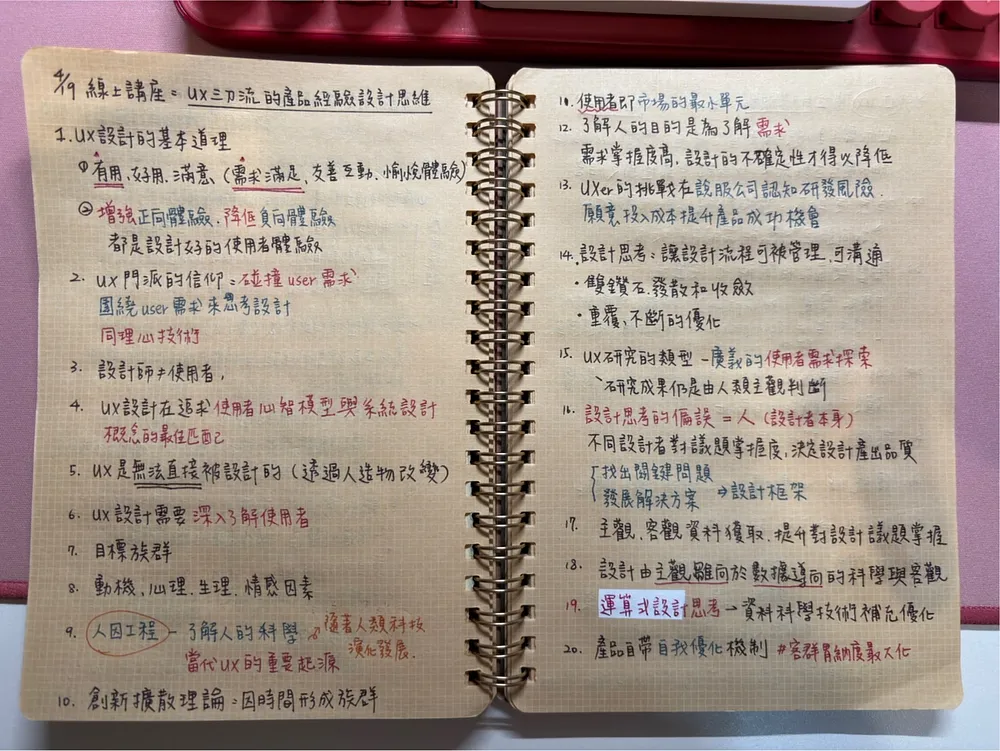

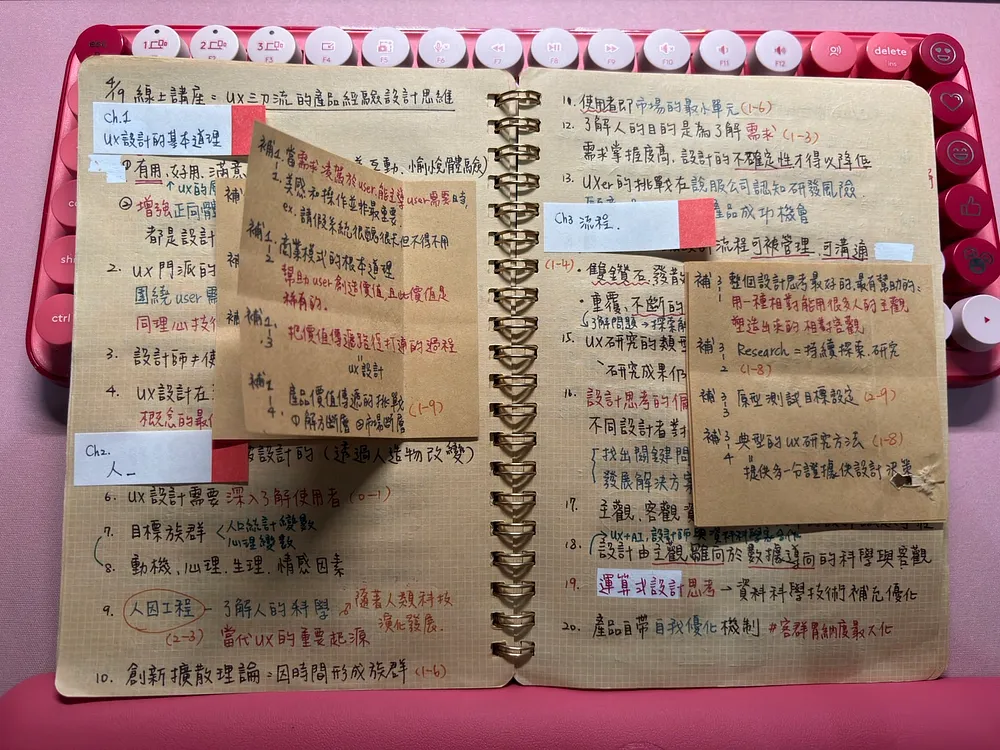

1. UX 設計的基本道理

(1) UX 的層級

有用、好用、滿意愉悅(需求滿足、友善互動、愉悅體驗)

(2) 「增強」正向體驗與「降低」負向體驗,都是設計好的使用者體驗

(3) 成功的產品就是讓更多人想用

補1–1-當「需求凌駕於使用者,能夠主導使用者需要」時,美感和操作並非最重要 ex. 請假系統很醜又很卡,但你不得不使用它來完成請假手續

補1–2-商業模式的根本道理:幫助使用者創造價值,且此價值是稀有的。

補1–3-把價值傳遞路徑打通的過程即是 UX 設計

補1–4-產品價值傳遞的挑戰

產品設計與價值間的「解方斷層」:需求有掌握但「解法」沒有到位

價值與目標族群間的「市場斷層」:找錯對象

補1–5-產品與市場匹配從產品和用戶需求的匹配開始--價值主張畫布

補1–6-設計的真相是「掌握解題的邏輯、知識」,UI/UX 設計無法一次到位

補1–7-(✗)聽使用者需求做設計 (✓)聽使用者需求融合設計團隊想法做設計(4) UX 門派的信仰 — — UCD

a. 碰撞、圍繞使用者需求來做設計

b. 同理心技術:讓設計師透過「方法」來推論、估計、量測、評估使用者期待

(5) 設計師≠使用者,瞭解使用者心智模型才能投其所好

(6) UX 設計在追求「使用者心智模型與系統設計概念模型的最佳匹配」

2. 人-目標族群

(1) UX 是無法「直接」被設計的(透過人造物改變影響感知

(2) UX 設計需要「深入了解使用者」

(3) 目標族群

人類需求多樣、多變 — — 動機因素、心理因素、生理因素、情感因素

(4) 人因工程

了解人的科學、當代 UX 的重要起源,隨著人類科技演化發展

(5) 創新擴散理論 — — 因時間形成族群

(6) 使用者即「市場的最小單元」

(7) 了解人的目的是為了了解人的「需求」

需求掌握度高,設計的不確定性才得以降低

(8) UXer 的挑戰

在於「說服公司認知研發風險」,而願意投入成本提升產品成功機會

3. 流程

(1) 設計思考 — — 讓設計流程可被管理、可溝通

a. 雙鑽石:發散(發現、發展)與收斂(定義、解決)

b. 重複不斷優化

c. 找出關鍵問題↔發展解決方案/了解問題→探索解方→具體實現

(2) UX 研究的模型 — — 廣義的「使用者需求探索」

並非必須,研究成果仍是人「主觀判斷」

補3–1-整個設計思考最有幫助的:用一種相對能用很多人的主觀塑造出來的相對客觀

補3–2-Research=持續探索、研究(3) 設計思考的偏誤:人(設計者本身)

不同設計者對議題掌握度,決定設計產出品質

找出關鍵問題 → 發展解決方案 → 設計框架

※ 設計工具沒有好壞,只有設計者的能力強弱之別

補3–3-設計過程裡面,要避免「人人都是使用者」(4) 主觀與客觀資料獲取提升對設計議題掌握

補3–4-主觀、客觀資料互補,交叉驗證用戶需求。

ex. Spotify 結合用戶研究與資料科學(數據跟蹤、日記研究)

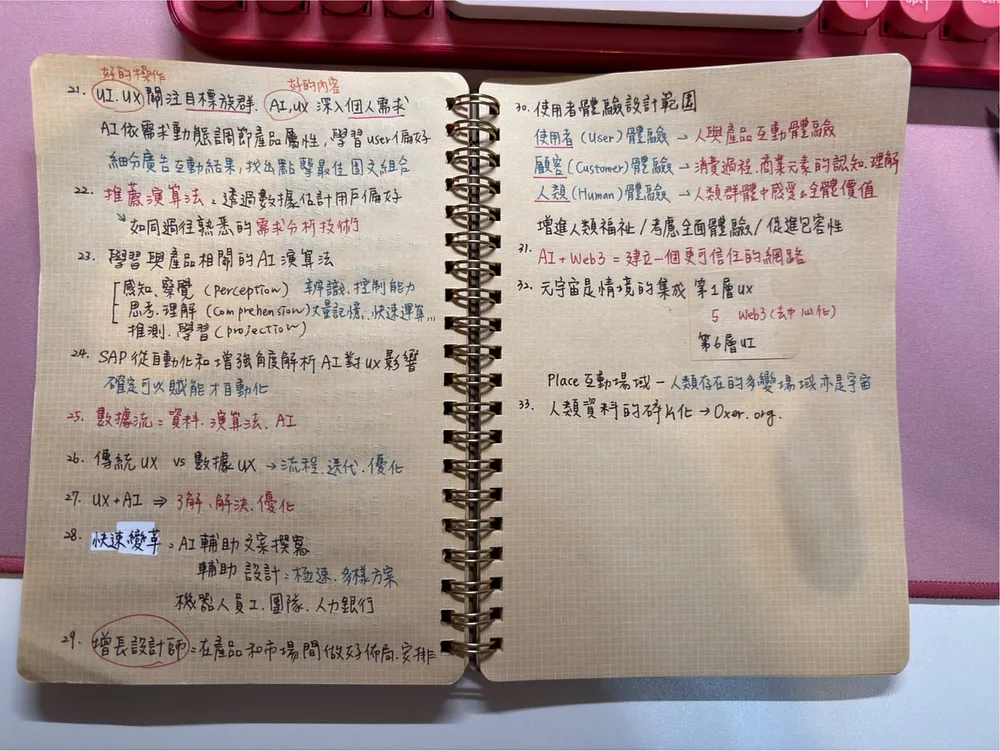

補3–5-數據科學和設計思維是一體的(5) UX +AI 設計師與資料科學家合作

將設計由主觀趨向於數據導向的科學與客觀

(6) 「運算式設計思考」

資料科學技術補充優化

(7) 產品「自我優化」機制

讓客群胃納度最大化

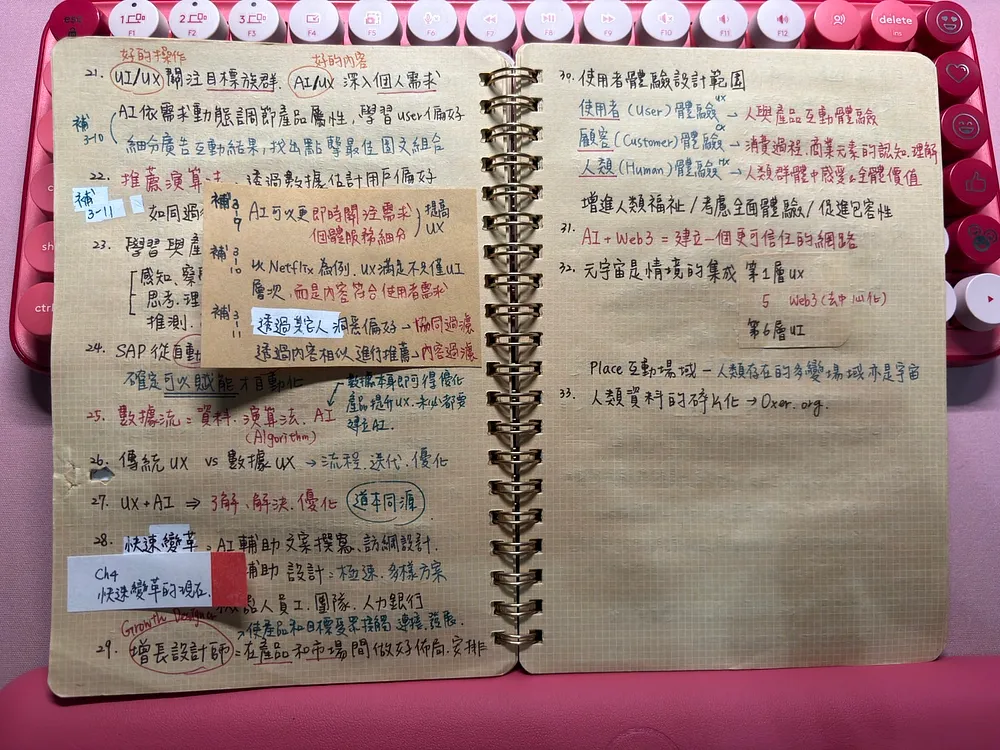

(8) UI/UX 關注「目標族群」(好操作);AI/UX 深入「個人需求」(好內容)

(9) 推薦演算法

透過「數據」估計用戶偏好,如同過往熟悉的「需求分析技術」

補3–6-透過「其他使用者」洞悉偏好→協同過濾;透過「內容相似」進行推薦→內容過濾(10) 學習與產品相關的 AI 演算法

a. 感知與察覺能力(Perception) — — 辨識、控制能力

b. 思考的理解能力(Comprehension) — — 大量記憶、快速運算、多維度評估、動態決策

c. 推測與學習能力(Projection)

(11) SAP 從自動化和增強角度解析 AI 對 UX 影響:確定可以賦能才自動

(12) 數據流:資料、演算法、AI

補3–7-數據本身即可得優化產品提升 UX ,未必都要建立 AI(13) 傳統 UX vs 數據 UX

兩者都是流程、迭代、優化的思維,方法不同而已

(14) UX+AI:了解 → 解決 → 優化的循環過程

4. 快速變革

(1) AI 輔助文案撰寫、輔助設計(極速、多樣方案)、機器人員工與團隊與人力銀行

(2) 增長設計師(Growth Designer)

在產品和市場間做好佈局與安排

補4–1-使產品和目標受眾接觸、連接、發展深化(3) 使用者設計範圍

a. 使用者(User)體驗 — — 「人與產品」互動體驗

b. 顧客(Customer)體驗 — — 「消費過程、商業元素」的認知與理解

c. 人類(Human)體驗 — — 人類「群體」感受與全體價值

增進人類福祉、考慮全面體驗、促進包容性

(4) AI+Web3

建立一個更可信任的網路

(5) 元宇宙是「情境的集成」

第一層為 UX、第五層為 Web3(去中心化)、第六層為 UI

(6) Place互動場域 — — 人類存在的多變場域亦是宇宙

QA環節重點整理

(僅擷取部份我認為重要&我覺得老師回答很有趣的)

Q1. UX相關職缺在現在環境似乎已經趨近飽和,作為在學生應該持續往什麼方向努力,才有機會呢?

A1. 兩個方向:一是去賭未來需求,二是現在的垂直領域(ex. LINE的Chatbot)

Q2. 對無UIUX工作經驗的人在找第一份UIUX工作有什麼建議?履歷要準備的如何才能在職場上比較沒有學生氣,以符合職場的競爭力?

A2. 實戰經驗>紙上談兵。

兩年的工作經歷並非指畢業後兩年,而是指你的履歷有超過兩年能力的表現。

Q3. 數據在 UX 研究階段中,有哪些必知數據思維,以及建議的應用方法。

A3. 把該會的該懂的先讓自己能夠接觸,碰了基礎的再慢慢碰困難的。

最好能挑三家類型接近的目標公司,用他們的產品來思考如何在數據上做準備。

Q5. 現在AI工具這麼發達,要怎麼在履歷或作品集中表達自己對AI工具的操作程度和熟悉度呢?要怎麼在具體的專案經驗,說明是如何應用 AI 工具來解決問題的呢?

A5. 每個人都會的東西(如chatgpt)不稀奇。AI與否無所謂,而是解題方式要讓面試官知道「你會用AI加快效率」

老師的直接:現在不會AI的我還真不敢用,別人做一件事半天你要做三天,想到我都覺得貴Q6. 在執行大型網站專案的時候,擔任企劃的窗口或是老闆對團隊的設計不信任,想知道為什麼UI/UX要這樣規劃,希望設計能提供UI/UX規範來佐證,請問設計可以怎麼回應比較好呢?

A6. 直接提供UI/UX規範或guideline或競品,幫助你支持你為何那麼設計。

產品不是來支撐設計師的理念表達或個人風格展現,要瞭解老闆對你的產品不信任點在哪

老師的直接1:你幹嘛不提供UI/UX規範呢老師的直接2:群組很多同學討論到老闆都隕石式開發、中間插需求或隨便打翻想法, 這個我只會問「你幹嘛不換工作」對於求職者只有一個建議:「提高你選擇工作的自由度,就是『人家需要你比你需要別人更多』的時候」

Q7. 請問目前有相關工作經驗,但因為公司不注重UX,在工作時做的作品都沒有事前做 user 調查,事後也沒有數據分析,這樣該怎麼呈現作品集呢?

A7. 就算在公司工作,該作品可能不會被允許做成作品集。作品集一定要有鎖定方向,該怎麼呈現作品集取決於作品集的主題類型。

Q8. 面對AI時代,UX的核心能力有哪些?

A8. 用數學的角度思考,不見得用到演算法,讓產品本身加上數據、算法和AI。另一個導向是用AI技術幫助產品設計過程更順利有效率

心得環節

很高興可以參與本次的講座!

不僅再次複習了三刀流共學課程的範圍,還有真正認識了 AI 與 Web3。(原本只是聽過看過的程度而已)

AI 是不可避免的一個議題,老實說我目前所處的職業算是被 AI 衝擊較大的人🤣(平面設計)初期會有一種心態認為,不是啊我就是不想被 AI 佔領工作(?)才想延伸技能樹來學 UX 設計,怎麼感覺 AI 也來搶食 UX 這塊餅了😫?

但聽完老師的講座後,我認為我可以以一種「AI 是來幫我的夥伴,而不是來搶奪我工作的惡人」的心態去看待這波趨勢,並且以「增長設計師」為目標繼續在這個領域努力學習與精進。

(題外話:再換個角度想,對於現代社會俗稱 I 人的我來說,和 AI 合作說不定比跟人合作還容易一些……吧?)

聽老師回答問題很有趣,尤其是說到群組提工作上隕石開發的那句

「那你幹嘛不換工作」,好狠!🤣

後續說的「要提高選擇工作的自由度」也很有道理。讓我想起曾經在FB刷到的職場雞湯文標題「如果你沒有離開的本事,請收起你的玻璃心」

不太擅長說什麼很有內容深度的感想,總之很感謝國立陽明交通大學和老師合作辦了這場講座,讓菜雞如我更加確定,雖然學習消化速度比別人慢一些,但我會繼續好好學習各種 UX 設計精進自己。

沒按也會一直更新;按了更新不會變快。 所以請自由選擇╰(*°▽°*)╯(?)