历史的暗色从未离去-迟到的疫情杂记

"History does not repeat itself, but it rhymes"

这句话是在有声书The Testaments中听到的。当时还是三月,WHO宣布全球大流行不久,世界疫情以天甚至小时为单位急转直下。每天的新闻铺天盖地,打开收音机、播客、新闻网站,没有别的报道,全都是COVID-19。欧洲正在风口浪尖,北美即将被巨浪击中,体育赛事取消,学校关闭,博物馆关闭,教堂周日礼拜取消,紧张的空气开始层层累积。在那个节点,听到这句话,一瞬间觉得和现实丝丝相扣。如果第一次经历疫情感受到的是悲伤和愤怒的话,在两个月之内,眼睁睁的看着几乎一模一样的事情在眼前再次展开,则让人有种逆向时空穿梭的恍惚和苦笑。如今新冠已经成为新常态,最初恐慌紧张的烟尘也开始落地,人们开始习惯新常态。然而忘记是危险的,对新常态司空见惯就是下一次犯同样错误的开始,想写下与此相关的个人经历,如果别无他法,至少可以记住那些经历和感受。

(一)

一切始于12月30号,手机上跳出新闻,武汉不明原因肺炎,当时想”不会是非典吧“。然而,眼前是即将到来的新一个十年,这个念头一秒钟就滑过去了,放下手机,出发去一场跨年旅行。在元旦当天,看到了最爱的歌手的现场,看着烟火,觉得接下来的十年大概会有很多新的事情发生。

接下来的半个月好像一切如常。直到一月中旬,关于”武汉不明原因肺炎“的信息开始密集起来。电视里武汉卫健委说着模棱两可的”有限人传人“ ”没有证据表明人传人“,微博上关注的人越来越多的转发武汉当地的消息,山雨欲来。1.20,钟南山在直播里说肯定有人传人,医护人员被感染。几天来所有的传言都落定,身边的空气开始凝固。1.23,一觉睡醒看到武汉封城的消息,新闻里,早上十点,汉口火车站拉起封锁线。同一天,管轶在接受财新采访时说,感染规模是SARS的十倍起跳,传染病学家如他也”当了逃兵“。1.24,除夕夜,电视上欢欢喜喜过大年,微博上哀鸿遍野生生死死,坐在电视机面前,好像被两重平行宇宙撕扯。更要命的是,当晚有一个视频面试,半夜两点,大洋那头的人,既不知道春节,也不知道疫情,我们聊着病虫害防治、产品研发。一周以来占据我所有头脑的东西,当晚的两重平行宇宙,他们全然不知,那是他们一个普通的周四。此处,第三重平行宇宙展开

“电灯熄灭 物换星移 泥牛入海

黑暗好像 一块巨石 按在胸口”

(二)

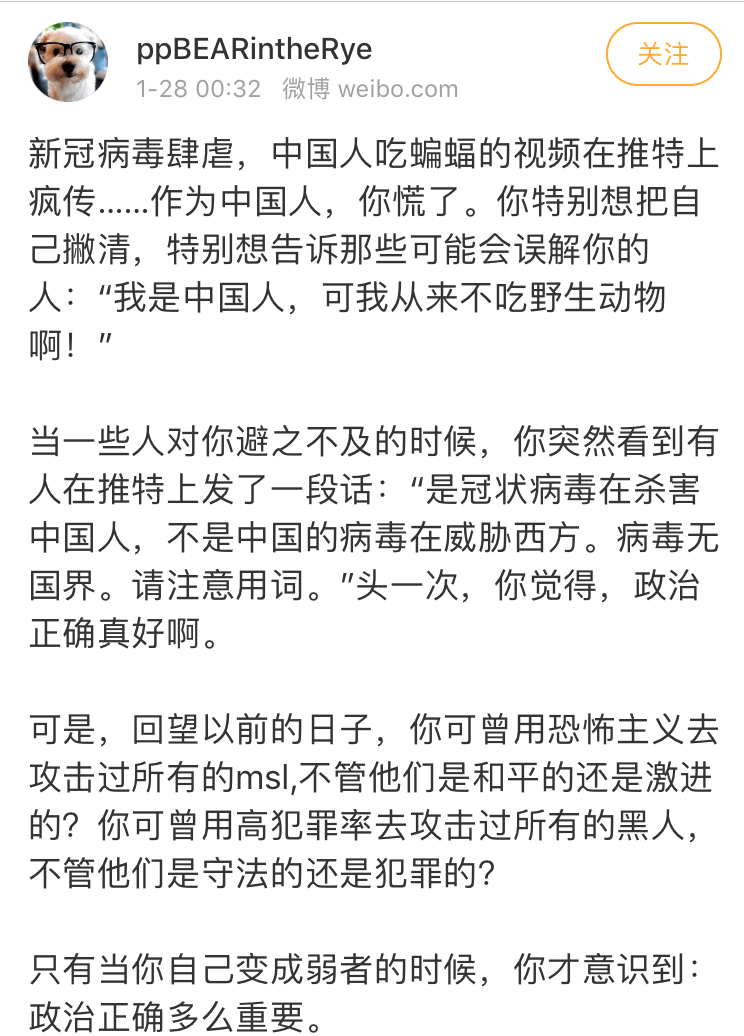

本来计划过完正月十五,飞过洋,回去开始一份新工作。刚定好2.10的机票,第二天就看到欧洲开始取消直飞中国的航班,坐不住了,不行,不能转机美国,白宫说可能会取消直航中国;2.10太晚了,期间不知道会发生什么。权衡再三,订了一班直航。第二天早上醒来,新闻从天而降,刚订的航空公司宣布取消和中国的直航。不妙,赶紧打开电脑刷票,国航国泰一张票已经炒到了两三万,United取消二月第一周的直航,American Airlines页面宛如春运的12306,填完信息,点下一步,系统崩了,对不起请重新搜索。从来没有因为订机票这么紧张过,瞬息万变的机票信息,从天而降的航空公司新禁令,像是四面八方不知什么时候会落下的闸门。点开Youtube上卫生部长的新闻发布会,下面大片的评论呼喊,赶紧禁中国人入境啊。第一次体会到自己命运的脆弱,能不能回去上班,全在摇摇欲坠的闸门的mercy之下。 “只有当你自己变成弱者的时候,你才意识到:政治正确多么重要。“

订票到出发的几天里,每天睡起来都有大新闻从天而降,坐立难安。最后出发的时候,手中握着三张慌不择路订的参差不齐的机票,也没有把握能不能顺利回去。去机场的路上,平常堵车的高速空空荡荡,还有同样空荡荡的城市。机场几乎没有人,国内这一程的飞机上,空乘发了三明治和矿泉水,没有人打开吃,戴着口罩,拿起来看一看,又放回袋子里。上海机场,国际候机区,一面电子屏幕循环播放着广告,米老鼠用可爱夸张的蹦蹦跳跳,欢迎大家去迪士尼乐园。这个画面让我恍惚,不到十天的时间,迪士尼和与它相关的自由自在无忧无虑,已经是另一个世界。

晚上八点起飞。飞机上座无虚席,和空空的机场形成强烈反差。黄昏时分落地,距离美国颁布的旅行禁令生效,不到24小时。机场繁忙,人来来往往,身边的美国人不戴口罩,谈笑生风,许多人穿着吊带短裤,外面是20多度温暖的风。一切都让我很抽离,仿佛时差,物理的人已经到达太平洋另一岸,然而脑袋还滞留在疫情中心,塞满了隔离,口罩,隐形的危险,超负荷,挣扎和无助。

回到大农村,开始漫长的自我隔离,几乎生活在互联网上,那些天的公共讨论有如井喷。在微博上亲眼见到李文亮医生去世当晚的信息洪流,看到那个敲锣的人,那个上央视直播表情沉重迟缓的救护车调度人员,武汉上空的物资黑洞,那个全家感染去世的导演,那些被剃了光头的护士,还有许许多多公布自己名字地址身份证号,只为求一张病床的人。一个人待在屋子里,置身信息风暴之中,自疫情开始积聚的情绪被无限放大,有如半瘫痪,心神不宁,昼夜颠倒,无法集中注意力做任何事。

在一个醒来的半夜,听到剩余价值49期《新闻危机与危机新闻》,节目连线的第一个记者正在武汉,去到很多医院,他在节目中说眼前所见“人间地狱”,然而身为记者,只能在一天结束时难过,早上起来接着去报道。字字揪心。然而第二天起来,节目遇到了审查,记者叙述的眼见为实,被生硬的消失,化成一声刺耳的“嘀”,拖得很长。之后,剩余价值出了51期《瘟疫、语言和具体的人:与历史学家罗新的聊天》,反复听了很多遍,比以往更强烈的感受到言论审查、信息管制和极权主义对这次疾控的羁绊,以及它带来的由我们每个人承担的后果。第一次清晰的意识到,我成长于此的国家,已经在危险的方向上走了很远。那些天几乎强迫症式地看和苏联相关的东西,翻开《耳语者》,历史第一次以切肤之痛的面貌在眼前铺开,曾经以为属于历史的荒诞,忽然和眼前的现实显出首尾相接的雏形。

(三)

之后隔离结束,一个多月以来第一次不戴口罩走在街上,充满了虚幻感。拥挤的停车场,超市门口人来人往,大家放松甚至漫不经心地过日常生活的样子,包括走路这个动作本身,都非常陌生。好像突然有点懂《肖申克的救赎》中那个在假释期间自杀的老人, 囚禁几十年,一下进入外面的世界,大量的信息涌来,像开闸,失去平衡,无法自持。

开始工作,现实生活开始转动,虚拟世界退居一边,加上国内的疫情开始稳定,以为可以松一口气了。才松了没几天,三月初,开始看到意大利疫情迅速爬升的消息。紧接着,欧洲各国纷纷确诊破千,奔着万去。3.11, WHO宣布全球大流行,接下来的几周里,形势以小时为单位急转直下,暂停体育赛事,取消St. Patrick's Day的庆祝活动,餐馆只允许外带,关闭学校,关闭边境,关闭non-essential business,居家令,四面八方的闸门再次落下,新闻铺天盖地

There is no other news, this is the only story now

三月中旬,纽约时报的The Daily Podcast接连做了两期播客。第一期关于美国早期检测滞后,CDC研制的试剂盒子被各州实验室验证无效,而FDA又因为官僚惰性,不批准其他渠道研发的试剂盒子,直到华盛顿州的医生Helen Chu逆着规则在流感样品中做测试,才证实本地已经爆发。第二期,主播采访了意大利前线的医生,他最怕听到的话是”Doctor, how much longer do I have”。这两期播客如同漩涡,将我拖拽回两个月前的原点,看着极其相似的事情如浪涛一般,一次又一次在不同的地方以极其相似的方式展开,认知破碎,七零八落,我已经出离悲伤和愤怒了。我在浪涛中努力爬上岸,深一脚浅一脚追上原计划的生活轨道,然后眼睁睁看着洪水再次袭来,吞没我脚下的土地。

(四)

以前总是把历史事件中的人想象成另一群人。冷战时期被柏林墙档在东德的人,大饥荒中的人,集中营中的人,我以为他们是历史事件中特殊的一群人,是别人。直到今年,看到伊朗坠机事件丧生的母校教授一家人,和现场找出的U of Waterloo的学生卡,后背发凉,than could be me,他们和我一样,是趁假期回家过节,然后又找了最便宜的一个联程回去上班上学的人。武汉那些天的生生死死,心有戚戚,如果发生在我的城市,如果是我的家人朋友,那么在微博上公布地址电话身份证号只为求一张床位的,很可能是我。回到村以后,听广播里说滞留在摩洛哥的公民,想要回家,航班却不断取消,听得恍惚,那就是几周前的我,我只是稍微幸运一点点而已。

成长于中国经济起飞、世界相对和平开放的年代,从小课本里按着“屈辱的近代史 vs光辉的现代史”的套路讲历史,使我直到现在依然有种“荒谬残忍的都已经过去,前方是一片坦途”的潜意识。就算眼见密集的警告信号,英国脱欧,川普当选,民主国家右转,国内言论空间不断压缩,驱逐“低端人口“,修宪,贸易战,等等等,潜意识里一直觉得,世界还是会向更好的方向走。直到今年,在2020短短三个月里,时事新闻开始露出张牙舞爪怪诞变形的模样,我第一次被甩出从小养成的潜意识,意识到荒谬和残忍从不仅仅是历史,眼前也远不是坦途。历史和未来开始重叠在一起,而我置身漩涡之中,没有任何绝对安全的岛屿。听播客听到分享关于1929大萧条的书单和它们对我们这个时代的启示,第一次意识到经济危机离我如此近。是啊,哪有什么坦途。我以为21世纪会是全新的、开放的时代,然而,21世纪不也是从20世纪中生长出来的吗?20世纪充满起伏、战乱、苦难、生死、无谓的纷争和飞速涨起又消灭的泡沫,我有什么理由认为,新来的21世纪就对这些天生免疫、浑身洁白了呢?试着将现在的年份向前推一百年,想象自己站在1920, 向前看,有大萧条、二战、冷战等等数不清的磨难,忽然感觉到历史的重量。而历史事件中的那些人,他们和我一样,一天一天过着自己的生活,直到巨大的事从天而降,将他们从原先的轨道中硬生生地拖出来,贴上集中营关押者、古拉格囚犯、饥荒受害者、战争难民这样的标签,仿佛那是他们的全部人生。

“You never believe the sky is falling until a chunk of it is fallen on you"

现在天空的碎片掉下来了。