上海四月记忆

上海全城封控来到第28天,在身心被驯化至麻木的临界点前,记录一下过去四周的经历。在我眼里,世界今后可分两种人:一种是2022年4月和我一样在上海的,另一种则不。

【前言】

4月1日前,陆陆续续会看到一些小区被封的消息。有在浦东的朋友已经前前后后被封过两周。在浦西的我由于家附近的店铺一直开着,也还能去健身房,对受封控影响的感知一直不太大。直到3月27日晚,上海官方发布浦东浦西即将分别封控四天,社交媒体上调侃上海鸳鸯锅的段子漫天传播,我才正式进入决赛圈生活。

“还有四天时间,最后一天再囤点东西。”当时心里这么想。3月28日晚,浦东的朋友问我,囤菜了没有。我说,过两天再说。

3月29日早上,再出门的时候,情况已经完全不同。

经过乌鲁木齐中路菜市场,就是那个今年夏天被Prada包装纸和一众网红博主联手包装成一道当代景观风景线的地方,看见门口排起了长队。不过这次大家是为了实打实的买菜,而不是拿着套上Prada logo包装纸的西兰花自拍。

3月31日,家附近的餐厅咖啡厅基本都关了。

小区后门的延庆路菜市场也没开好几天,甚至有附近餐厅的员工直接在门口摆摊卖起了多余的蔬菜库存。打开外卖App,以前刷不完的店铺,往下划多两屏就显示一片已关闭;还在开着的店铺,很多商品也显示售罄。

封控前抓住了这点紧张感,决定出门骑车多转几个地方,在还开着的店铺下了最后几单补给,让我免于在接下来的一周陷于更大的恐慌。

【一】

4月1日,上海正式进入“全域静态管理”。第一周的记忆,是关于恐慌和饥饿的。

以前没想过,饥饿感会是我们这代人的一个集体回忆,算是生于过去三十年的一个幸存者偏差。

在不少人还在相信只封4天的时候,前两三天大家的话题还在怎么打发时间上,甚至还有心思集体冲进音乐视频号看假直播。其实就是不能出门的人凑热闹,一起看全球各地已过期的音乐节录影,参与到云甩菜disco的无奈狂欢中。

到了4月4日,却无任何迹象要解封时,大家开始慌了。社交媒体上的愤慨,从前几天关注个体的不幸,声讨对弱势群体的不公,过渡到此时人人都能共情的饥饿感上。关于发芽的土豆能不能吃,关于如何保存绿叶菜,关于如果再给一次机会要怎么屯粮的文章开始被转发。

直到4月7日晚到4月8日,一篇来自互联网博主stormzhang的“求救”文章在朋友圈刷屏了。前几天对危急病患找不到医院收治、孩童要和父母分开隔离、柯基被打死的新闻,可能都只触动了部分群体的神经。但眼看着冰箱告急的库存,遥遥无期的电商快递和不知何时到达的政府物资,身在上海的人突然形成了一致战线,在防止饿死人的悲剧来临前,作了一次集体发声。那几天看到最深印象的评论是:人饿死通常是低血糖导致的猝死。这是突发的,所以不要等到完全断粮了再喊饿。

小区的团购共识和渠道也是在那几天建立起来的,连微信群里一开始在正能量的老党员干部也在参与团购。那一周的时间,焦虑感都在现存食物要怎么搭配可以吃更久,怎么搞到新食物的供应上。

由于我是独居,食物准备了至少两周的量,后几天小区也开始发放物资,实际上是不用担心的。但来自身边的声音那么近,没有办法置身事外。有朋友的同事家里没工具开不了火吃了两星期方便面,朋友圈里深夜和清晨总有抢不到菜的崩溃截图,一周没吃到鸡蛋两周没喝到牛奶的比比皆是。

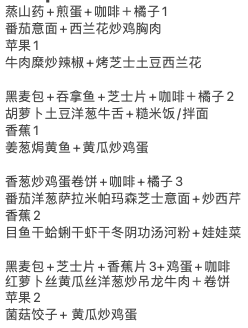

有一天夜晚,我开始写每日食谱,给库存的水果编上号,香蕉1、2、3,橙子1、2、3,苹果1、2、3。怕如果一天多吃,后面就没有了。

后来这些食谱一天都没用过。因为我基本只会做1-2餐,打开冰箱看有什么放得久了就先做什么。不是因为不饿,是虽然饿也不敢多吃,或者说是不想吃。一方面注意力被食物攫取,一方面又非常厌烦一天的时间都在和食物打交道。这种情绪一直贯穿到今天。

北京前两天开始了封控准备,而我已经不像前两周一样担心我的朋友们,以至于想手把手教囤什么菜。忽然有种就算末日来临重要的是过得开心的洒脱,生存之外更重要的是还要有生活。关于什么是必需品,什么是非必需品的讨论,不想他们再经历一遍。咖啡可乐是硬通货这种梗,他们也已经知道了,很好,其他的则不想多说。

【二】

第二周,随着食物问题渐渐被解决到满足生存线,出现了更多让人震惊和愤怒的新闻,大家都在想,上海怎么了?录音和聊天记录成为两种主要媒介,承载着很多不公的曝光,和追寻真相的坚持。我开始了每天的新闻焦虑,不可抑制地切换不同社交媒体看文章和消息,赶在很多404之前截图记录,能转发的转发,能收藏的收藏,陷入常态性的政治性抑郁和耽于一天追热点而无所事事的自我厌恶中。

这段时间内,过去一条负面新闻能占据热搜一阵子让大家讨论的时间和空间已经没有了,一条接一条的录音、文章迅速刷屏又打不开,互助网站上滚动新增的救助信息以分钟为单位更新。很多无奈和愤怒,最后不得不遮遮掩掩藏在段子后面,让深处上海漩涡中心的人们苦笑自嘲。

赛博空间里是一片哀嚎,现实生活中也是一片狼籍。

我囤的食物由于吃不完,渐渐有发霉坏掉的,几乎每天都要整理一遍库存。有新到的物资,我第一反应不是高兴而是懊恼,这下更不知道怎么放了。物资的数量对我一个人来说很多,但其实种类不多,新鲜的更不多。

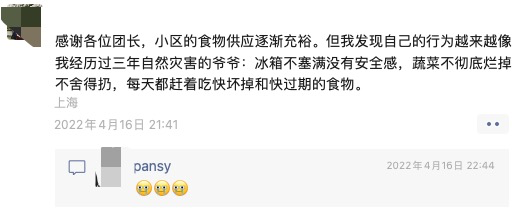

朋友发的状态,很能反映当时的心情。

来来回回毫无章法的核酸+抗原检测,这时也成为一个大的矛盾爆发点。由于已经封控到第二周,生活在同一个小区的人被迫形成一个解封想象共同体。“三区”(防范区、管控区、封控区)政策,往好处想是给了大家一点关于何时解封的希望,坏的影响则来得更快些:小区内部的排挤倾轧早就需要理由发泄了。

小区的矛盾主要集中在:核酸要怎么做不会交叉感染?出现阳性的住户和楼栋如何让人安心?可团购的必需品定义及团长和志愿者间的分歧要怎么处理?

总之,最深的恐惧来自一旦出现阳性,自己重则要被送去方舱,轻则要被连坐14天,重新算起隔离期。部分人的焦点也从怪政府转移到怪邻居上来,和当时京东信誓旦旦说帮上海恢复物流供应最后却难以兑付时,这些人瞬间把怒火发泄在这家民企上,全然忘了自己何以至此的逻辑如此相像。

由具体问题延伸开来的小区自治、物业管理、居委会和业委会关系、租界外国人待遇、上海买办传统……都涌现出很多荒诞事件,感觉每天都生活在奇观中。

过去浮华的上海,被这次疫情生生扒了一层皮,落到实际生存的层面,暴露了很多之前看不见的问题,不只有政府的,也有民间的。

互帮互助的温暖自然是有的,以物换物的流行让浸淫于发达商业文化已久的都市人感到新奇,和原本陌生无交集的邻居建立联系也让人在不确定中多了一份相互守望的安心。但这种人与人间的生动连结,真的需要经历这样一次灾难去感受么?

【三】

第三周的我,由于居家太久已经不修边幅,加上前两周密集的社会新闻冲击,精神早已萎靡不振。政府朝令夕改的封控和核酸政策,跟“上海发布”这个公众号的标题一样,每天车轱辘话变着花样说一遍,却不知所云。艰难的民生现实好像一点都没改变,荒诞的事情每天还在继续。

情绪很低迷,但还是坚持去看每天的新闻,希望能给需要被关注的群体注入一点希望。

同时距离我身边更近的人,开始有被卷入到漩涡中心的了:有核酸被测出阳性又没被转运,等在家几天转阴后还要强制被送去方舱的朋友;有同事的亲人急性病发作求医无门;有每天群聊的老友伴侣买不到药了。一些近在咫尺的困难提醒着,不仅遥远的哭声不遥远,眼前的悲剧还随时会发生。

对大环境的无力感,也让我精力开始更多转移到周边的人和自己身上。

广州也出现了阳性进入紧急状态,间接让我和家人有更多联系的话题。我问起我妈小时候的饥饿记忆,她一开始说已经有点忘了,后来问了我爸和我姨妈,突然记忆被激活,在微信里连发了好多条语音,给我还原了很多60年代苦涩而鲜活的细节。

“粮食一般不够吃,要另外买些番薯来吃,一顿饭一顿番薯这样夹杂着来吃”

“放学后一般可以带着碗去生产大队吃‘双飞蝴蝶焖烧腩’,就是豆叶煮南瓜粥”

“早餐一般不吃,偶尔就去米缸里掏两只炒米饼吃。学校离家近,有时上课太饿了也要偷偷跑回家再掏些炒米饼吃。晚上放学回家,会先舀两勺米粉再冲水吃,再做饭”

“中午做饭一般就切芋头丝再加点青菜自己蒸熟来吃,吃完就去上课了”

“外公一周会带一些面包回来,一周能吃一次肉。大家都很爱吃,也给太婆吃,太婆一直到90多岁才走”

“姨妈说一般吃野菜、艾叶那种,蒸蕉头、南瓜头加上谷糠和糖蒸馒头吃”

“农民没有猪肉票的,工人才有猪肉票。农民一年可能养一头猪,还要上交之后,才能分得猪肉票能吃一点”

“自己养的鸡鸭都要先上缴国家,自己也不舍得吃。外婆要等鸡发瘟病死了才舍得吃。因为卖了鸡鸭换钱才能供书教学”

“鸡蛋也要捡了拿去卖,换钱买化肥。没化肥就种不出粮食,更会挨饿”

“种菜,好的拿去卖,差的留下来自己吃”

“买衣服也要布票。也要卖鸡鸭鹅去换钱换,衣服不够就缝缝补补又一年,穿百家衣”

“过节的时候生产大队会杀猪分猪肉,再去鱼塘按户和人数分到半条到一条鱼”

“那时候都是吃菜和粮食比较多,用头菜、萝卜干、面豉蒸很多菜,很少肉和蛋吃。吃素真的很快饿,粮食产量也不高,米不够吃就经常吃番薯和芋头”

“到七八十年代,才常有猪肉吃了”

我第一反应是,糠是什么?查了下才知道是从稻、麦等谷皮上脱下的皮、壳。可食用,特别用于家畜饲料。最近看到汪曾祺的小说“黄油烙饼”,糠也出现了好几次。里面说掺了糠的小米面饼子拉嗓子,掺了糠的高粱面饼子遭小孩恨。掺了糠的食物,都是在人民公社吃大锅饭最后阶段会出现的东西。

即便回想过去的挨饿记忆让我妈忍不住感叹,过去大家都是这么熬过来的。但这种记忆被唤醒后,她也并不能共情我此时的愤怒,还是会在微信上让我少谈政治,偶尔转发一些正能量文章过来让我保持乐观。

我心疼他们那一代,也反观我们自己这一代。现在群情激愤转发“四月之声”的人,三个月后如果一切恢复正常,有多少人会继续记得?有多少人愿意改变?健忘和服从是好像是这个民族的底色,历史不禁细看,太多磨难让这里的人世世代代选择接受现实。

【四】

第四周第一天,天是阴沉沉的。强对流天气,在上海局部地方形成狂风、冰雹、暴雨。乌云密布的周一,让人昏昏沉沉,活像在一场还不知道何时会醒的噩梦里。

能明显感觉到发声的媒体和个人都已疲惫,可能是各个环节的情况有了改善,也可能是大家只是麻木了。整体的物资供应还是短缺,快递物流只恢复了一小部分,不会饿死,但有钱也买不到很多东西;方舱生活曝光还是有,而正常出舱的分享更多了,但本质上还是一个没有尊严的恶劣生活集中营;医疗资源有放开,但还是紧张和繁琐,很多病患者需要做极大的心理建设才敢去看病;而关于何时解封的小道消息,还在以各种形式继续流传着,很多不过是又一次狼来了的喊叫。

对上海的关注也蔓延到其他相似经历的城市,如云南的瑞丽(160天)、黑龙江的绥芬河(90天)、广西的东兴(60天),以抗疫之名而造成的种种乱象,成为当今继新冠后的第二大瘟疫。

受疫情影响的群体,也出现了更多不同人物视角的报道。封在大学宿舍里已经2个月的学生、睡在桥洞底下的快递员、被困在机场高铁站里的旅客,获取食物仍然困难的视障人士……看新闻特稿时,我也只剩下一声叹息。

而和具体的人接触时,却发现了自己更多的无力。

4月27日,小区所在网格的大铁门短暂解锁了,我和邻居相约溜出去放风。走到淮海中路看到一位老太太独自在公交站凳子上坐着。她是位无子女的独居老人,看病后打完吊针没有交通工具,只能从医院走回家,走到一半太累了不得不停下来休息。

我们本想让老太太所在街道接她回去,分别联系了派出所、居委会、街道办、志愿者、出租车公司等各方快一小时了还是等不到,老太太最后坚持自己走,甚至不让我们陪同。看着老太太离开的背影,很心酸。懊恼自己是不是最后问错了问题,不应该问她的子女和以前的工作,触动了她的自尊。

也在这件事中的普通人身上看到自己:工作中的不自由和无能为力,不婚不育后年老体弱时要如何自处。

宽慰的是,老太太在回程半路被接上了,居委会通过我邻居之前所住社区的一个微信群,兜兜转转联系到。幸好邻居的前住处和老太太家是在同一条街道上,才能比较快找到热心住户联系居委。

老太太在车站问我,你们年轻人现在是不是都认识很多人啊,这么多人都能找到。我一时不知道怎么回答,看着还在打电话的邻居,不好意思说我们也是今天才认识。我看着她从包里掏出的老人手机,久违的九宫格数字键盘,回答说:“对啊,现在手机上网能加一些群,联系陌生人比较方便吧。”我也不知道她能不能理解手机加群的概念,或者有没想过自己也尝试学一下,但遇见的时间太短,好像只够用来帮她渡过这一程。

疫情还没结束,不知道还需以这个话题记录多久。在未知终点的长跑里,写一点东西当作自救深呼吸。

2022/4/28

凌晨