惠先生 | “不合时宜”的死因追究

编者按:随着疫情在全球的蔓延,中国的抗疫经验似乎越来越成为一个成功的模板。的确,在此时此刻的中国大陆,大多数人已经脱离感染新冠肺炎的风险。日常生活的疲惫逐渐取代了1月与2月的愤怒、悲伤,抗疫赞歌也渐渐替代了要求问责、改变的声音。我们忘记了自己是这场本不该发生的灾祸的幸存者,也忘记了作为幸存者的责任。所有的这一切,似乎都在粗暴地宣告着疫情已经成为过去式,不管还有多少问题没有被回答。

而对另一些并不如我们这般幸运的人来说,这场灾难没有办法这么稀里糊涂地过去。尽管做过一次数据修正,但仍有多位早期未被确诊的患者没有被纳入最终的官方数据。由于官方死亡名单至今未向社会公开,家属在查证的过程中也在巨大的官僚体系中被迫转来转去,花费了许多精力,却只能接受一个“不可接受“的结果。

七月了,一切都过去了吗?

口述:惠先生

采写:冰河

过期的手续,迟到的死亡记录

我的母亲是1月15日在武汉同济医院去世的,死亡证明上的死亡原因写的是重症肺炎[1]。当时我们家属和医院就母亲的死亡原因是有明确争执的,因为我们不知道她到底是不是死于新冠肺炎。口头沟通上,当时所有的医生跟我们家属都是说:“你母亲就是这个病”,“高度疑似”,“很有可能是这个病”,但是没有任何医疗文书证明我母亲是或者不是这个病。

我们家属当时想得很简单:为什么不做检测?是不是这个病毒?为什么没有一个明确的结论?这是当时的想法,现在再回过头看,才发现当时的情况复杂程度远远超出我们的想象:核酸检测的名额极为稀缺、获得条件也非常严苛:病人除了要有临床的症状外,还必须要有华南海鲜市场的接触史。但是,对于当时的我们来说,无法确定母亲的死因,就是一件非常令人疑惑、愤怒和屈辱的事。

如果我们家属同意,其实在1月15日晚上,在母亲去世的当天,遗体就会被送去火化。但是我们当时坚决拒绝。所以遗体在医院的太平间停了两天。我们坚决拒绝的原因是:我母亲在1月14、15日这两天,病情恶化得很快。15号下午1点多钟,家属把母亲转入隔离病房,医生4点多钟时出来跟家属交代了一下,然后我的父亲和哥哥就从医院出来,准备回家了。结果在回家的半路上,医院就打电话通知我的父亲和哥哥,说我母亲人已经不行了,已经走了。

这一切都发生得特别快。我们就觉得说,如果我母亲最后都已经到这个程度了,会这么快就去世,那为什么还要把她折腾到隔离病房?那天早上把我母亲折腾到隔离病房的整个过程是非常艰难、非常辛苦的:我父亲和我哥哥两个人把我母亲抬到救护车上,然后再转到医院里面的另外一个地址,还要协调呼吸机的使用。整个过程非常疲于奔命、非常混乱。所以当天下午接到我母亲的死讯时,我父亲和我哥哥就很疑惑、很愤怒,也很焦急:到底是为什么,我母亲这么快就走了?

但是,当时医院表示“一切都好谈,现在最重要的是病患要先入土为安”。医院的姿态也很低,说“你们家属也是很讲道理的。这个事情也是大家都不愿意看到的,有些事也不是医院能决定的”之类的。反正医院的态度是希望家属尽快火化遗体,说“传染性很强”。

那么要办理遗体的火化、安葬以及在派出所和银行销户等一系列手续,都需要“死亡医学证明”这个证明材料[2]。我哥哥在1月17日拿到了死亡医学证明,1月18日就去办火化等下葬手续了。

但是,后来我和医生朋友复盘病情的时候,他问我有没有死亡记录,我说没有,因为当时医院只给我们开具了“死亡医学证明”。医生朋友就告诉我说,死亡记录是一个医疗文书,会记载包括最后抢救手段、逝者生前最后的身体状况及其变化、死亡诊断等在内的详细的医疗过程。家属要在死亡记录上签字,确认死亡原因。正常程序来讲:医院应该先开逝者的死亡记录,并且家属要认可死亡原因,签字。然后要办理出院手续,要结账。这之后再开具死亡医学证明,供逝者销户、火化、安葬等手续使用。

但是,当时这些手续都没有办。医院在没有让我们结账、没有让我们办理任何出院手续,没有给家属开具死亡记录、也没有跟我们提到这个死亡记录的情况下,就给我们开了死亡医学证明。所以死亡记录上的信息,包括最后对病人是什么诊断、用了哪些治疗措施和药物,我们当时都是完全不清楚的。医院当时是很快地把我们安抚下来,说:“你的情况很特殊,我相当于是照顾你,帐什么的也先不结了,我把死亡医学证明先给你开了,你就可以去处理后事了。”

接下来不到一周的时间内,武汉就开始封城了。因为担心感染,这种时候我们家属也不愿意再跑到医院去了,也不希望再占用医疗资源。所以从1月17日到4月29日,我们都再也没有联系过医院,医院也没有联系我们。

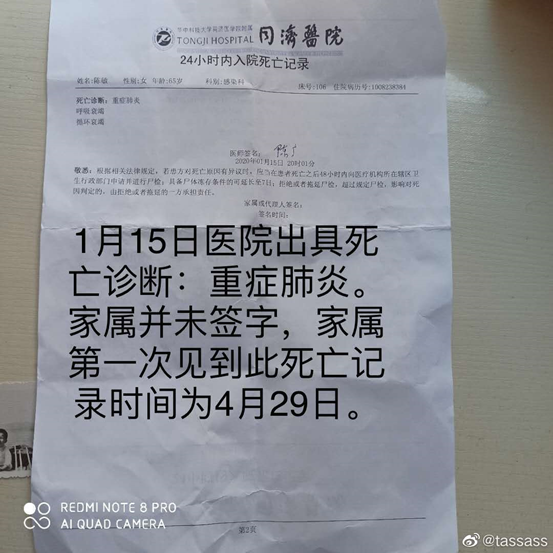

到了4月29日,我们才第一次回到医院,拿到死亡记录,把结账的手续了结了。我母亲的死亡记录显示,这个记录是1月15日晚上8点多医生就签发了,很详细地记录了最后对我母亲的抢救用了什么手段、病人最后是什么情况等等。这个记录下面有一条说,如果家属对死因有异议的话,要“在患者死亡之后48小时内向医疗机构所在辖区卫生行政部门申请进行尸检”(见下图),然后下面是有家属的签字栏和签字时间栏的。在我们收到的死亡记录上,家属的签字栏是空的。

我的理解是,实际上死亡记录在1月15日当天就有了,因为上面显示这是1月15日晚上8点多签发的。但当时因为我们家属和医院对我母亲的死因有争执,所以医院当时就没有给我们这个东西,也没有让我们签字确认。然后这个东西就一直在医院的存档里。1月15号时,由于疫情,医院的状态已经很紧张了,所以我们并不排除说,可能是医院太忙了、很混乱,所以忘记了这件事。但是反正,医院当时完全没有跟我们提到过这个记录。

查无此人,费用自理

4月17号时,湖北省卫健委公布了武汉市核增1290例新冠状病毒肺炎死亡病例的消息[3]。因为这个新数字基本上相当于把原来的死亡病例数提高了50%,所以当时我的第一反应就是去问说,我的母亲有没有被算在这些核增的病例里面。

整个过程也是非常折腾,打了很多很多个电话,在各个部门之间转来转去:

4月16日,我打电话到(武汉市)市长热线,询问我母亲是否在核增的1290人名单中。

4月18日周六上午,(武汉市)硚口区卫健委打电话给我,声称他们并不掌握这个信息,建议我再打市长热线,直接要求武汉市卫健委回复我的问题。

4月19日周日,我再次打电话给市长热线,明确要求武汉市卫健委回复。

4月20日周一上午,又接到硚口区卫健委的电话,他们仍然表示,因为他们不是县级以上的卫健委,无权确认病患是否为新冠确诊病例。他们当天收集了我母亲的信息,表示会“往上反映”。

4月22日周三,武汉热线语音电话告知我反映的问题“已办结”,可是我从未接到武汉市卫健委的答复电话。于是我再打电话给武汉热线人工服务,要求武汉市卫健委电话答复。

当日下午五点多,我看到武汉市长专线公众号上收到的武汉市卫健委的回复:“目前死亡患者信息收集是由各区防控指挥中心在负责,建议你咨询区防控指挥中心或卫健局。办理结果:同济医院属于硚口区,硚口区卫健局电话为83664120”。于是我又打了留言的这个电话,对方表示是值班的,且是行政口而非专业口,他会把我的要求记下来,明天会有专业口的人答复我。同时,他在电话里表示,确诊的病例都是由医院直报到武汉市卫健委,如我母亲在核增名单上,应该也是由同济医院直报的。

4月24日周四,到下午五点,我仍未接到硚口区卫健委的电话回复。我按照前一天的电话打过去,接线人员表示她是值班的,不清楚情况,又给我另外一个电话,打了十几次不通。

4月25日周五,在我打了15+个电话之后,终于从汉阳疾控中心防传科得到明确答复:核增的1290例里面没有我母亲。

接电话的同志很明确地告知,核增的1290例死亡病例均为新冠确诊病例,即死亡医学证明中死亡原因为“新型冠状病毒肺炎”,但是当时因为封城、病患很多、统计口径很多等原因被遗漏登记的病例。所以ta们最后等于是把这个数据重新统计了,才核增了1290例。但是比如母亲这种本身在去世之前没有机会做核酸检测、没有确诊的病患,都是没有被统计在核增病例里面的。随后工作人员用我提供的母亲姓名、身份证号码在他们的大疫情网系统上查询,也没有记录,也就是说我母亲连新冠患者都不算,更不会在核增名单上了。

4月28日周一,我又打了武汉市长热线,请相关部门回复我三个问题:

(1)“新冠肺炎疫情期间”这个时间段从哪一天开始算起?我母亲从门诊到住院到去世的1月11日-1月15日,算不算“新冠肺炎疫情期间”?(注:根据《武汉市新冠肺炎疫情防控指挥部关于明确新冠肺炎疫情期间患者个人负担医疗费免除口径的通知》(武防指【2020】90号):“新冠肺炎疫情期间,武汉地区住院的新冠肺炎确诊病例、疑似病例、核酸检测双阴患者」的医疗费用由国家承担。”

(2)我母亲这种没有得到机会做核酸检测就去世的病例,凭两次肺CT结果(一次磨玻璃样病变,三天后第二次为大白肺)、密切接触者两人(我的哥哥和嫂子)确诊新冠病毒感染的结果,她是否属于「新冠肺炎确诊病例、疑似病例、核酸检测双阴患者」这三类患者中的任一类?

(3)1月15日我母亲去世后,同济医院为了让我们尽快火化,在没有和我们出院结账的情况下,就给我们开具了死亡医学证明,之后也再未联系过我们家属办理出院、结账、开具死亡记录等手续。住院时我们交了一万多的费用,这些费用明细如何,我们还需要再给医院钱吗?还是医院要退费?还是我们和医院结完帐后凭发票报销?

当天下午,硚口区卫健委的同志就给我打电话过来解释了医疗费用报销的流程和细节,我在查阅了他提到的红头文件[3]后,又把新的问题反馈给了市长热线:

第一、1月15日我母亲去世时,核酸检测名额极为稀缺,她到死都没有机会做检测,死亡证明上为“重症肺炎”,在这种情况下,她是否能被认定为新冠患者或是疑似新冠患者?卫健委的同志在电话里表示,按照她个人对我母亲症状的理解(两次CT,一次毛玻璃,三天第二次双肺全白),应该算是疑似的,但是最终病例的认定,是要以医院的判断为准。请问同济医院,我母亲的这种情况,如何认定?

第二、按照红头文件要求,各单位需要在4月30日前提交统计报表到卫健委和医保部门,那么同济医院之前完全没有联系过我们,也没有告诉过我们家属应该如何办理出院结账手续,如果我们不知道这个文件,还在等待同济的通知,超过了4月30日的报表期限,是不是费用就全部要自己承担了?

4月29日,我父亲和哥哥去同济医院办理了结账手续,第一次拿到了死亡记录。

5月,我收到同济医院给硚口区卫健局的书面答复。结论就是:我母亲的离世与新冠无关。此答复意见中,医院称:“武汉解禁后,病区护士长多次联系患者家属来院办理后续手续”。这一点与事实不符,医院从未主动联系过家属,都是我们去找的医院。

我母亲属于很早期的病人,ta们没有得到核酸检测的机会,所以ta们的死亡证明上写的死亡原因可能是重症肺炎、社区获得性肺炎等等。这些人肯定都没有被统计在新冠的逝者名单当中。据我了解,现在也没有哪一个机构,或者官方的说法说,你们这些人是新冠病毒肺炎病例,或者是疑似病例。国家针对新冠状病毒肺炎患者的一些补助政策,包括医疗费用[5]和丧葬费用[6]的减免、3000元的抚恤金[7],也不会覆盖到这样的人群。

我在微博上了解到有一家人跟我们情况一样,ta们家的老人在1月21日去世了,死亡原因写的是社区获得性肺炎,老人也没有做核酸检测。因为在1月底2月初时,核酸检测的名额是非常非常稀缺的。逝者的儿子当时从深圳赶过去处理后事,但是当时的疫情已经很严重了,所以他很匆忙地处理完后事以后,骨灰就存放在殡仪馆了。这位儿子后来在1月23日武汉封城之前回到了深圳,老人的后事就一直拖着没有处理。一直到了大约清明之前,大家排队去领骨灰的时候[8],他们家老人的后事才在那时候处理了。

政府关于丧葬费用的补贴政策是:疫情期间去世的人,丧葬费用免除,墓地费用会统一有70%的折扣 。墓地费用其实是一个大头,根据选择地的不同,大概是几万到十几万不等。像他家骨灰一直存放在殡仪馆,所以在后来处理老人后事的时候丧葬费用就可以有减免和折扣,但是如果像我母亲的情况,她在封城之前就已经去世、火化并且安葬了,那就没有任何丧葬费用的减免。

对结果:没有满不满意,只有接不接受

5月8日,我看到了澎湃新闻的一个报道[9],讲的是一位在1月20日去世的病例,是在黄冈的一位孕妇,花了二十多万举债治病。最后实在坚持不下去了,她的丈夫就在1月21日签字放弃治疗了。这位孕妇去世的时候也没有机会做核酸检测,所以她的死亡原因也是写的重症肺炎。

这个案例在2月初财新的一份报道中就提到过,我记得是采访的中南医院的彭志勇医生,他说这个孕妇当时实在没钱治了,家属只好放弃,而第二天就宣布了新冠治疗免费[10]。这实在是太悲伤了,所以我当时就印象很深。后来在5月份的澎湃新闻报道里,这个案例在4月份被认定为新冠病毒肺炎的患者了,所以已经产生的二十万的医疗费用全退回给他了。

当时看到这个新闻,我就很奇怪,像她这种情况是怎么被认定为新冠状病毒肺炎患者的呢?我就找到澎湃新闻写这篇文章的记者了解了详细的情况:这位病患当时是在中南医院做的治疗,而这位病患确实也是没做核酸检测,医院没有办法给出其死于新冠状病毒肺炎的诊断。但是在2月4日,国家卫健委发布了第五版的新冠肺炎诊疗标准[11],说湖北的病例可以凭借肺部影像学的资料被认定为临床诊断病例。

我印象很深的是,在2月12日,整个湖北省一天增加了14840例新冠患者,这在当时也是一个挺轰动的新闻。当时专家也解释说是因为增加了肺部影像学的判断依据,所以一下子病例就增加了很多[12]。但是这个诊疗标准只应用了很短的时间[13],2月19日,第六版诊疗标准印发以后,CT就又没有纳入诊断标准里面了。而黄冈孕妇的病例,是中南医院在第五版诊疗标准实行的时候,把过往的病例作为新冠患者的病例给报上去了,所以被纳入了疾控的系统里。

但是我母亲的情况,从我们从同济医院得到的回复来看,是同济医院并没有像中南医院一样,在第五版诊疗标准实施时,把过往的病例再做回顾性的梳理和补报。后来我也找到了其他武汉的一线医院的医生,把我母亲的肺部片子、检查报告和我家人后期检测呈抗体阳性的资料给医生看了。医生给我的回复是,从这些证据来看,从临床的角度来讲,我母亲起码是可以被认定为高度疑似病例。但是医生也说,因为人在1月15日就去世了,也没有做核酸检测,所以这个病患有没有被报上去,这相当于就是完全看医院(在第五版诊疗标准实行时有没有对过往病例进行回溯和上报)了。

我看到澎湃报道以后想,这个东西可能还真的跟医院和具体的一线医生的处理是有关系的。我记得4月12号左右,财新当时有篇特别报道《他们打满全场》[14],讲的就是中南医院在疫情中的表现:ta们很早就做了准备,很早就开始进行最高标准的防护。而报道里同期武汉中心医院的表现,让人心寒。

结合澎湃的这篇报道,中南医院应该就是在第五版新冠肺炎诊疗标准实施的那几天里,把孕妇的病例按照新冠患者报上去了,帮他们争取了费用的减免。所以我觉得,即使都是在武汉抗疫最前线奋战的医院,表现也有可能不同。这对于患者来说,可能就是生与死的区别。如果说我母亲当时不是去的同济,而是去的中南,那是不是情况会不一样呢?当然这都是事后诸葛亮了。但是,这会让人想很多。

对于我母亲不被认可为新冠患者,我们对这个结果也不存在满意不满意,只能说接受不接受。

对于我们家庭来说,我们确实没有办法接受这样的结果。这个认证的事情为什么对我们这么重要?是因为如果按照现在这样来看,相当于我母亲只是“重症肺炎”而已。但是我们家里,我母亲、我哥哥和我嫂子三个人几乎是同时发病的。我和哥哥和嫂子在后来都已经被证实是新冠患者了,但是我母亲,反倒是因为她病情很快恶化去世了,所以她没有机会被验证是不是新冠肺炎患者。她既没有赶上后面能大规模测核酸的时候[15],也没有赶上第五版诊疗标准实施、肺部CT可以作为诊断证据的时候,她走得很早。

我不知道在武汉有多少人和我母亲这样的情况一样,但是我知道这绝对不是只有我母亲一个人。按照医院的标准来说,我母亲最后连疑似病患都不是,连一个数字都不是,这对我们家人来说是非常难以接受的事。

另外,母亲刚去世的时候,一切都非常混乱,很屈辱,整个过程也没有任何尊严可言。

我的母亲在1月15日被转入隔离病房时,已经是一种衣不遮体的状态了。等到那天下午,医院告诉我父亲和我哥哥说,人不行了,让他们回来见她最后一面的时候,他们当时隔着隔离病房的门看了一下,我母亲也还是那个衣不蔽体的状态。

我们当时还希望能在殡仪馆给我母亲穿好衣服、化好妆、做遗体告别,但是当时医院和殡仪馆就直接告诉我们说,这些都不可能。所以最后我母亲也没有任何遗体告别的仪式。

当然从现在、从事后的角度来讲,在疫情当中做遗体告别当然是不合理的,但是在1月15日时没有任何人跟家属说明这是一个什么样的病,只是说不能有遗体告别。到最后我哥哥去医院接收遗体时,他看到的就是一个黄色的裹尸袋,他最后把包好的遗体从太平间接到火葬场。所以这个过程对我们家人来讲就是非常地屈辱。

当时我们要面对的情况是:病人不知道什么原因病情就很快地恶化,然后就去世了。所以我们当时很大的一个诉求,就是要搞清楚我母亲到底是因为什么原因去世的。

在我母亲刚去世时要求我们火化遗体时,医院的态度都非常好,说这些(指确认母亲死因)都是可以谈的。其实后来随着疫情的发展、(新闻和政府)信息的不断披露,我们慢慢也都知道(我母亲的病)是怎么回事了。但是因为当时武汉的疫情正是最最严重的时候,所以我们也没有在那个时候去找医院。

到了4月底我们到医院办出院手续时,医院的态度就完全变了,感觉意思就是“反正人也已经走了,你就把账结了,死亡记录也开给你吧。你要是不认可,就去走司法程序”,大概就是这样的意思。包括在4月17日武汉核增病例以后,我打了很多电话去问以后,最后得到的反馈是我母亲根本就不在核增病例的名单上。

在这整个过程中我们也感觉到,到了这个时候(指4月底以后),也没有任何人再关心你们了,至于你是什么原因去世的、是不是新冠肺炎患者,也都无所谓了。人已经走了,说得难听点就是死无对证了。都已经火化了,出院手续、死亡证明什么都有,你们还要什么呢?

我个人的理解是,这个事情从官方的层面来讲,可能就不会有后续了。如果我们要进一步做些什么的话,那就是我不认同同济医院给出的结论,然后要走司法程序。从我们家庭的角度来讲,我们可能没有精力去走司法程序。因为从我们自己的判断来说,走司法程序很有可能是一条死路。

跟我比较熟悉的记者也跟我讲,这种回溯性的病例想要被认定为是新冠状病毒肺炎确诊病例,会非常非常困难。甚至抗体检测呈阳性的一线医护人员,ta们都很难被认定为确诊病例。那我就更可以想象,一个病患已经去世了那么久,又没有强有力的检测证据证明病人当时的病情,除了病人的家属以外,没有任何一方会有动力再去做回溯性的核查统计,也不会再有人关心了。

我也觉得很无力了,当然这种无力感可能更多来自于我们家庭内部。我父亲就会觉得,这个事情现在只能这样了,再去纠结也没有意义了。他的原话是:“如果这个时候再去追溯,我们要面对的可能就不是医院了,可能就是要面对医院的更上一层级。”

我们还要为我们活着的人去考虑。这个东西我不可能再去花大量的精力了,因为我已经知道这是事情很有可能是不会有结果了。

一切都没变,但一切也都变了

现在我的父亲在上海,和我在一起。我的哥哥一家还在武汉。现在反正怎么讲呢?唉,这种感觉很奇怪,很难描述。

我母亲并不是长期卧病在床之后去世的,这样的话家属会有一个漫长的照顾病人的过程,对亲人会去世也有一个接受的过程。我母亲的去世是非常非常迅速的,也就两周时间,人就走了。

所以我们的生活好像并没有什么很大的变化,但是,就是有一个人消失了。我不知道我这样描述,你能不能够理解。就是说,我们这边大人和小孩还是在正常地上班、上学,但是就是突然有一个人不在了。好像每个人的日常生活并没有因为母亲的去世有很大的改变,但就是,人没有了。如果是卧床很久的老人,可能会因为你要照顾ta,要去医院,要一直想着ta,然后等到ta去世的时候,就会感觉到日常的节奏有变化了,感觉到一个日常的事情没有了,觉得突然空了。

我们家的这种情况是,我的母亲平常也没有需要我们照顾。我母亲平常也是和我哥哥住在一起,所以她平常和我们在一起的时间也很少。所以对我们来说,母亲去世以后生活好像没变化一样,但是人就不在了。

至于我的父亲,我认为他现在也并不好。我会感觉到他的情绪会,他会,怎么讲呢?我觉得他比以前更加容易激动吧,或者是易怒,我能感觉得到。我觉得他也有用一些自己的方式在做排遣。他会一直打电话,跟他的朋友啊以前的战友啊同事啊亲人啊一直在打电话。而且之前武汉封城的时候,他在武汉也是一直是被封闭的状态。所以,这个,怎么讲呢?可能是很难消化的,可能要花很长时间,我也不知道会怎么样。

雄鹰的视角,蚂蚁的视角

我现在在社交媒体上也有看到类似我们家的情况,但每个家庭也会有每个家庭不一样的情况。

比如说,有的家庭可能更加会觉得这是政府的责任,觉得瞒报疫情的官员要被问责。微博上有一位网友,他的微博名字叫“雪在手中”[16]。他的情况是,他的父亲骨折了,不在武汉,当地的医院没有办法很好地处理这个骨折,所以他在一月十七号的时候专门把他父亲送到了武汉的医院治疗骨折。结果后来他父亲感染了这个病毒,然后去世了。

你可以想象,他的难受又和我们完全不一样。他会很强势地、很坚决地要求追责,包括不接受在有社区工作人员陪同的情况下去领取骨灰。(注:惠先生表示,清明节前集中领取骨灰时,有要求是社区工作人员要陪同。“雪在手中”认为这是对他的监视,所以不接受。)他也一直很不接受(父亲去世)这个事,已经是进过两次派出所了。因为如果疫情能提早预警的话,父亲去世这件事对他来说可以是一件不发生的事,他家不会有这个问题。所以他怎么可能接受得了这件事呢?

其实对于我家来讲,我母亲最后起码还是待在医院,也得到了治疗。然后确实是因为她得病比较早,当时没有这些检测的手段,我们当时也用了我们所有能用的手段去救治母亲了。所以可能我母亲会去世这一点,这是我们家当时也没有办法扭转的一个现实。它就像一个意外一样,落在了我母亲身上。那有什么办法呢?你说是吧?

但我们还是没有办法接受,最后政府或者医院完全没有把我母亲认定为新冠状病毒肺炎患者这个事情。最后医院的回复和态度,我们也没办法接受。

现在疫情已经在全球流行的情况下,好像说追责已经是一件很奢侈的事情了。因为最后中国的数据就是在八万多[17],武汉的死亡数据是三千多四千[18]。可以想象,不可能再回溯以前的病例,在这个数据的基础上再增加。

现在似乎大家的焦点都会在说,中国采取了很好的防疫措施,很坚决地控制了疫情,而欧美的国家的死亡数据都是几万十几万,特别是美国。所以这个时候几乎已经没有人在谈武汉当时各级官员,甚至是再往上的国家卫健委的责任和问题了。似乎好像是不应该再谈了。好像中国抗疫已经得了,一百分没有,但也有八十九十分了,那扣掉的十分就无关轻重了。人家英国美国可能都不及格,你们还在这里要求追责?前段时间我会很频繁地转发追责也好什么也好的一些帖子,都会有人回复说:都已经追过责了[19],你还要怎么样?

我觉得没办法,不同的人对这个东西的看法和感受完全不一样。如果我不是因为我家里的情况,那我可能也会用和现在完全不一样的视角来看这个问题。我们中国这么多人,这么多城市和地区,最后最严重的也就是湖北,也就是武汉。那么湖北以外的人,如果ta没有感同身受的经历,ta看这个问题的感受是不一样的。哪怕是在湖北、在武汉,如果你家没有遇到这个情况,和你家遇到了这个情况,哪怕都是家人感染了病毒,那有人去世和最后去世了,你的看法也有可能是完全不一样的。

大多数人在某种程度上来说是置身事外的。ta不在武汉、不在湖北,ta看到的是更宏观的、更上帝视角的事:国家投入了多少的医生,怎么样去救助了湖北,救助了武汉,医护人员怎么样,方舱医院怎么样,最后中国抗疫的成果是胜利的——大家看到的可能是这些。我认为这些东西都没错,都是真实的,但是不能够用一部分的真实去否定另一部分的真实。

对于我家来说,我们也很明确:医护人员在救助我母亲的时候都是尽心尽力的。而且当时情况就是非常非常严峻,那些医生护士都没有一刻休息的,都是站着为患者输液什么的。这是真实的。但是后来医院就是用这样一个态度打发了我们这些家属,这也是真实的。

你没有办法用一种真实去否定另一种真实。而微观的、个体层面的苦难,也没有办法用集体层面的胜利去抹掉。

我曾经在网上跟一个人争论,ta说我们现在微观层面的叙述太多了,宏观的层面其实还不够。我就告诉ta,我们不光需要雄鹰的视角,也需要蚂蚁的视角。

我想也不太会有其他的人会去关心这些问题了吧。因为对于绝大多数人来说,这已经是过去的事情了。

注:

[1] 2月,惠先生曾口述其母亲从染病至逝世的详细情况,见《陈敏|钟南山宣布“人传人”前,母亲因“重症肺炎”去世了》。

[2] 我国规定,死于医疗卫生单位的公民的死亡证明为《死亡医学证明》,由医疗卫生单位出具。公民死亡后,城市在葬前,农村在一个月内,须由户主、亲属、抚养人或者邻居持死亡证明、户口簿及死者的居民身份证向户口登记机关申报死亡登记,注销户口(整理自百度百科词条:死亡证明)。

[3] 见武汉市新冠肺炎疫情防控指挥部《关于武汉市新冠肺炎确诊病例数确诊病例死亡数订正情况的通报》。

[4] 见《关于印发武汉市新冠肺炎患者医疗费用报销结算流程的通知》。

[5] 同 [4].

[6] 经武汉市指挥部同意,自1月26日起,对新型冠状病毒感染的肺炎(疑似)逝者遗体火化免收费用。同时,武汉市民政局相关负责人表示,26日之前已收取的火化费用也将全部退还。见湖北省政府网。

[7] 惠先生表示,这是在他拨打武汉的市长热线时办事人员告知的。准确的说法是,对在1月23日后,因封城而无法及时得到安葬和进行遗体告别的逝者,武汉市政府将给予3000元的抚恤金,且免除逝者的遗体火化和丧葬费用,对其墓地费用予以七折的折扣。这种说法惠先生也得到了在社区工作的亲戚的确认。

[8] 见财新网:《汉口殡仪馆亲属排队领骨灰 未预约需排队5小时》。

[9]见澎湃新闻《一位“重症肺炎”死亡孕妇被核增进新冠确诊名单》。

[10] 见财新网:《重症科医生亲述:我们是怎样抢救危重病人的》。

[11] 全文见《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案(试行第五版)》。

[12] 见新华网《湖北新增新冠肺炎病例为何大幅增加?》。

[13] 第六版诊疗标准于2月19日发布。因此,将“疑似病例具有肺炎影像学特征者”作为湖北省临床诊断病例标准这一举措持续了约15天。

[14]见财新周刊《他们打满全场》。

[15] 5月15日起,武汉在全市范围内开展核酸检测,随后,在各区设点查缺补漏,集中对989.9828万人进行了检测。加上之前已做过检测的人员,全市累计有1090.9万人做过核酸检测。见中国青年报《武汉全民核酸检测,给普通人带来什么》。

[16] 截至6月28日,该微博账号仍在发布相关事宜,正在使用法律途径追责。7月11日,微博账号页面显示:该账号因被投诉违反《微博社区公约》的相关规定,现已无法查看。

[17] 截至7月10日24时,据中国31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告,累计新冠肺炎确诊病例为83587例(信息来源:中国疾病预防控制中心)。

[18] 截至7月10日24时,湖北省新冠肺炎累计病亡4512例(信息来源:湖北省卫生健康委员会)。

[19] 2月,一批官员因在疫情防控工作中履职不力等问题被处分或通报,见《湖北省黄冈市处分党员干部337人 全国多地通报干部应对疫情工作不力问题》。另,3月2日,据中央政法委长安剑官微消息,武汉已依纪问责组织处理654人,涉局级干部10人、处级干部144人。

【未被记录的Ta们】

我们目前正在搜集官方统计外、死于疑似新型冠状病毒感染肺炎的案例,望了解的朋友能填写问卷:https://bit.ly/31upyus。我们将会把收集到的信息整理成调查报告及口述故事,发布在公开平台。收集到的数据,已在表单公开,并将不断更新。

网站:https://www.notion.so/TA-2af4f6e044d94e4580d399dc1d9b2fc5

Facebook:@ncov2019stats

Twitter:@未被记录的Ta们