文化建築不是一棟大樓

6/70年代歐美自社會運動因而日漸增長的公民意識,讓文化界別也轉向關注公共領域,而成為一個反映社會時事的討論平台。在藝術作品作為話題核心的同時,文化建築的設計及管理同樣是公共討論的焦點。比如當年巴黎龐畢度中心的建築師之一Richard Rogers直言其設計概念與法國68年學運直接相關,也可見於建築師把當時追求打破舊有建制模式並尋求新世代公民社會的理念,融合到龐畢度中心完全開放與靈活的空間概念[1]。又或者今天各地的“文化區”發展,早於得到藝術藏品或演出劇目之前,規劃/建築/設計的過程和決策似乎已經引起比藝術討論更大的迴響。文化建築已經不是單純以展示藝術為目的,更是整體城市發展中頗具策略性的一個環節。

早於60年代英國戰後重建時期的城市發展已有考慮藝術文化如何融入城市發展,當時的兩種方向是以Barbican Centre為例在公共房屋及社區建設中加入“藝術中心”的功能;或像Southbank 那種面向全市/全國/全球的大型文化軟實力項目。直到90年代後期的後工業城市更新規劃也喜好以當紅建築師設計風格獨特的文化建築作為城市發展的標誌和契機,從當年驚艷一時的西班牙Guggenheim Bilbao至近年德國Hafencity的Hamburg Philharmonic也是為人樂道的例子。這些事件引起了關於興建文化建築究竟是有助城市轉型為知識經濟產業,還是變成旅遊包裝的討論。雖然也有公眾質疑城市為文化地標所投入的大量公共資源對本地社區的回報,可是這並沒有打消各地公私營機構以文化為題的城市建設項目的熱衷。文化建築(或文化本身)成為了有效推動城市(地產)發展的副產品,而 文化 作為給牟利公共事務 與 商業 作為資本推動 之間的邊界自此就沒有那麼清晰。回顧早期“文化中心”的案例可以為此提供一點線索,用以探討文化建築如何不只是一棟實體建築或形象標誌,同時也承擔了建設城市和公民社會的責任。

面向公眾的文化中心

“文化中心”(House of Culture / Arts Centre)的發展概念源於歐洲戰後福利社會,以標準展覽/演藝設施建立一個各地文化中心網絡,讓非首都的小城市可以有機會承辦全國/國際巡迴的演出或藝展,也鼓勵當地非專業藝文團體的發展[2]。同時,強調開放性和公共參與性的文化中心理念也激發了建築師以創新的設計回應。通過以下幾個文化中心的設計案例,可以這種公共性如何透過建築空間特質體現,以及建築空間如何促進或阻隔公共文化參與。

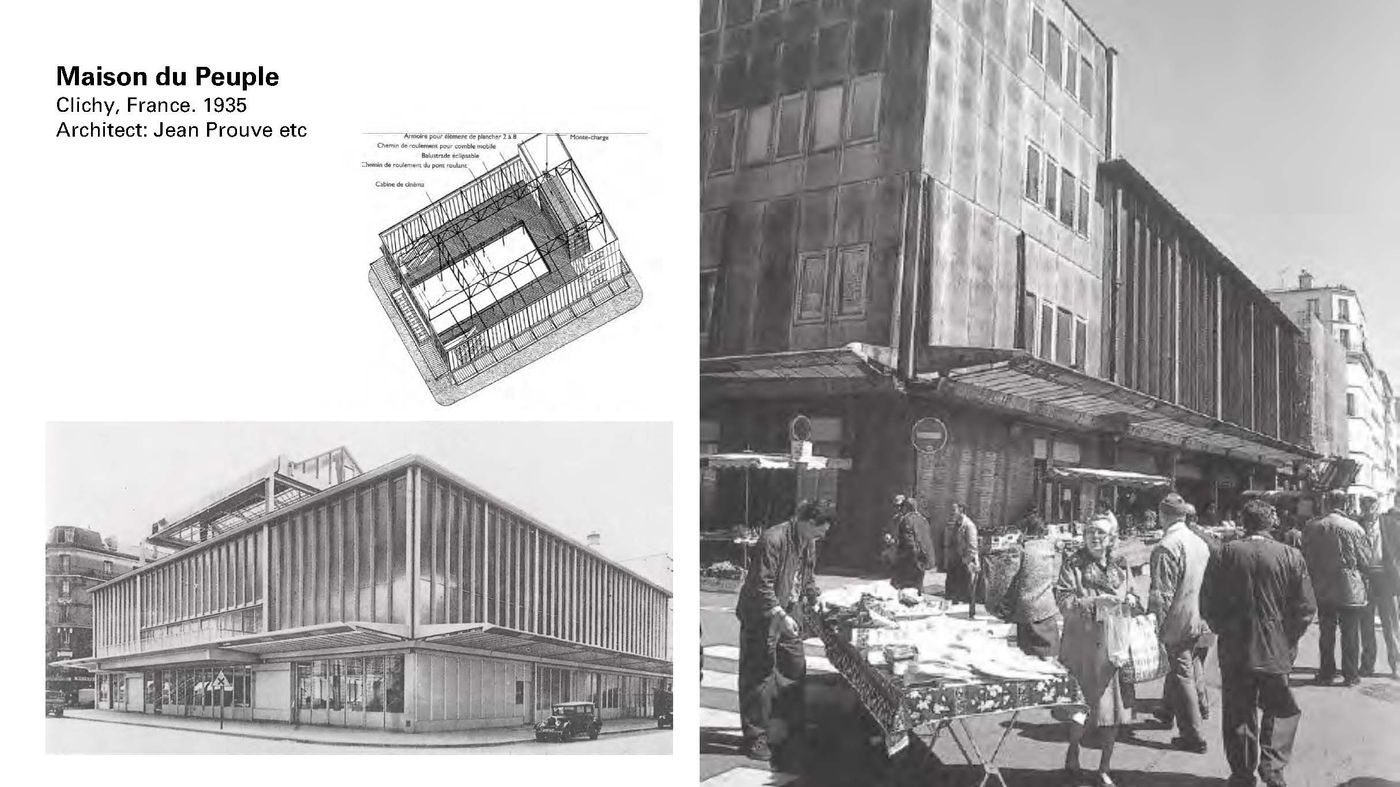

建於1935-39年,位於巴黎西北近郊Clichy的「人民之家」可算是其後法國文化部設立「文化館」的前身。設計在市場上方興建一個大型構築物,結合當時的新工業科技以預製組件建造,提供社會團體所需的集體活動空間。大面玻璃幕牆和機械操作的玻璃屋頂讓上層空間成為日光充沛的節慶活動場所,配合可移動的內部間隔系統在其他時間也可以分隔成演講或電影放映的空間。早期的公共文化活動旨在聚集社區群眾,源自工業建築的組件方式正好符合靈活開放而無障礙的大空間需求。

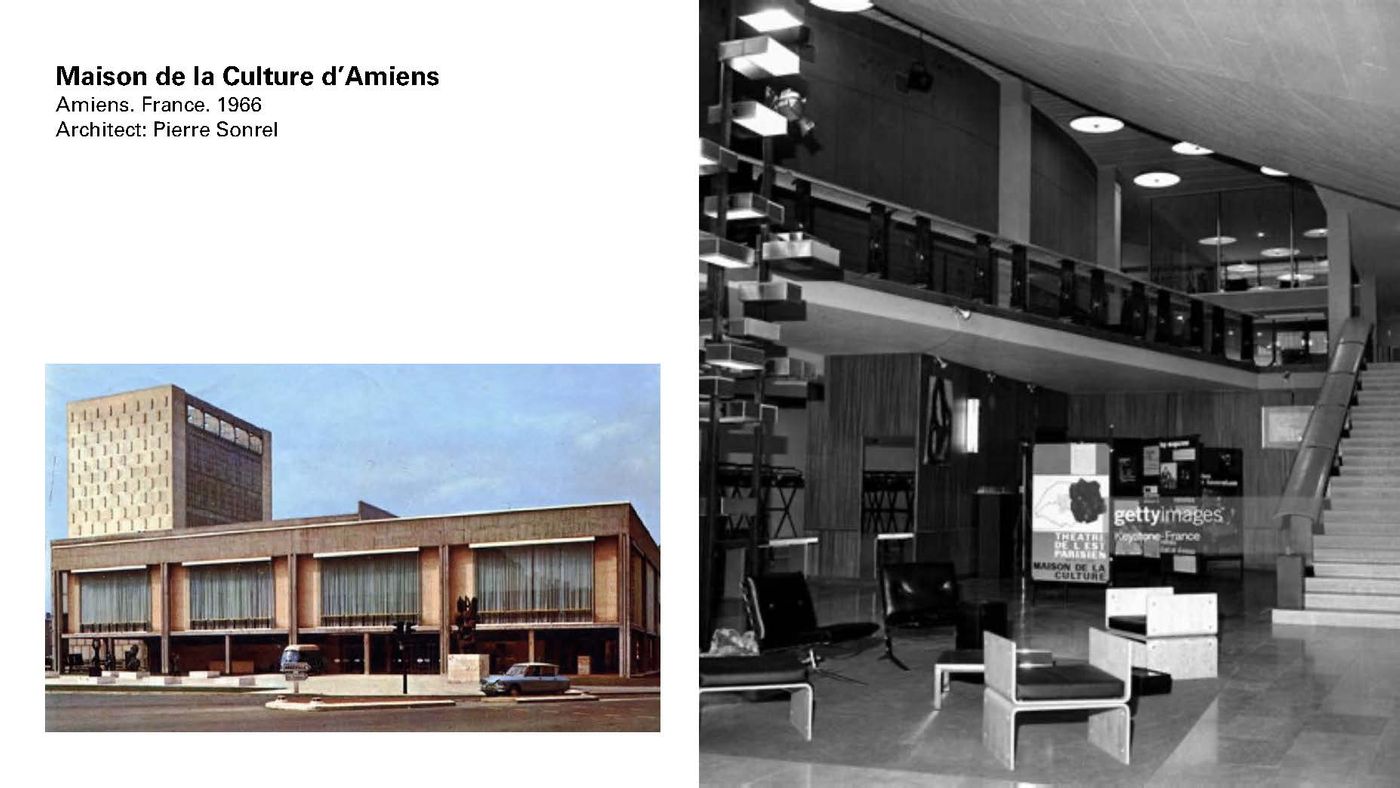

法國的文化部於1959年成立後宣布了一個「文化去中心化」(decentralization of culture)的框架,目標將原本集中於首都的文化資源分散到全國各地,通過建設多個「文化館」(Maison de la culture)進行。最早建立的文化館均是由舊政府建築改造,而1966年開幕的Amiens文化館則是第一個專門為文化功能而設計的新建築。與19世紀服務中產階級劇院有所不同,文化中心不是一個受人景仰的地標建築,而是「一個普及和為人熟悉的文化場所,有如某種咖啡廳或民間教堂」(Grafe,2014)[3]。因而其建築設計也相對務實的,以四個大面玻璃的透視內部活動及連同戶外的入口長廊,表達“給所有人的藝術文化”(art for everyone)的理念並作為社區文化活動的中心。

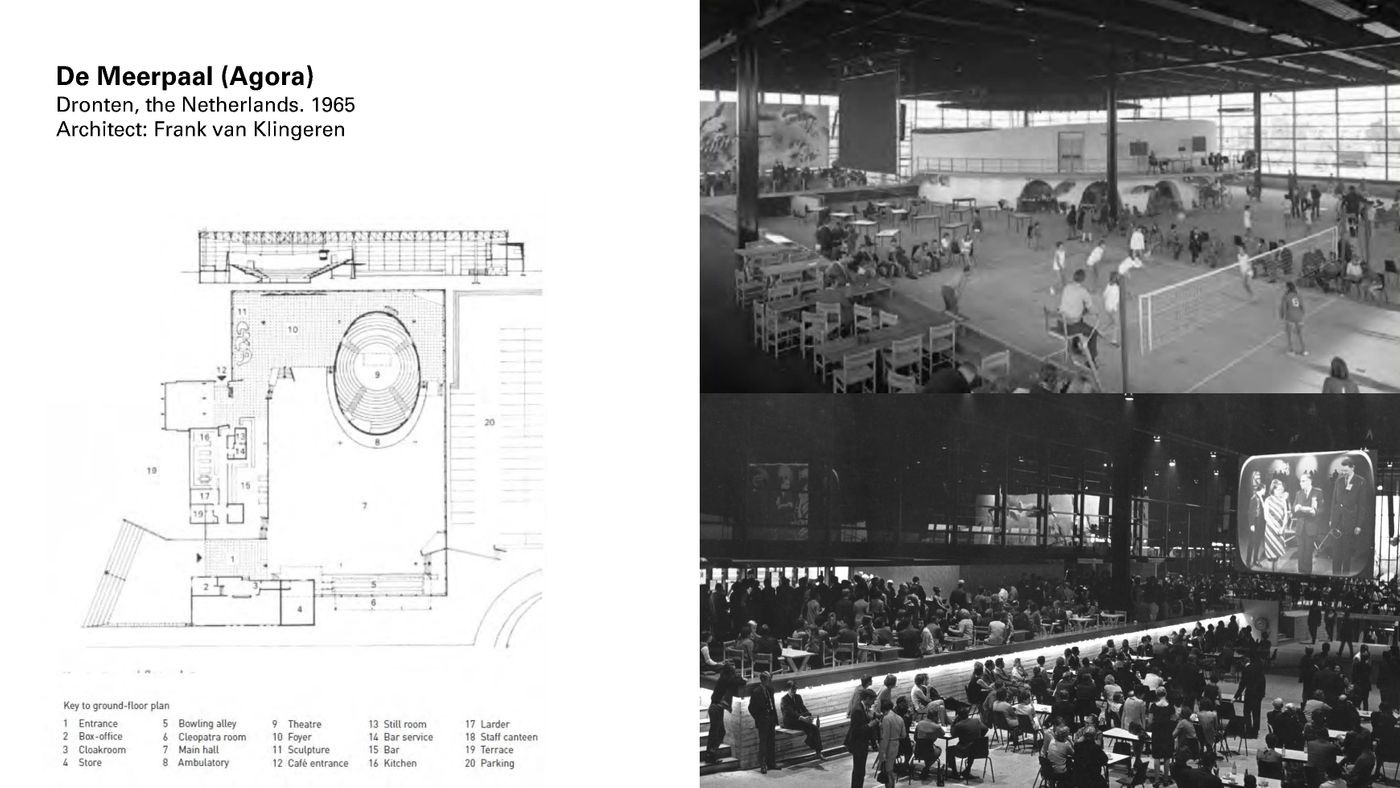

文化中心在體現進步社會觀念的同時也適時回應當下文化發展。 許多70年代的文化中心設有電視觀賞室和唱片圖書館,不單提供如傳統戲劇和美術展覽等既有文化類型,也顧及流行文化以及當代媒體的普及應用。荷蘭等de Meerpaal文化中心以非傳統的“圓形劇場”為核心置於開放大廳之中,兩側平台設置了餐廳和劇場門廳。不需要門票進入的大廳的尺度與高度使之成為外部公共空間的延伸,其空間靈活性也足以容納像排球比賽至電影放映等多種類的社區/文化活動。

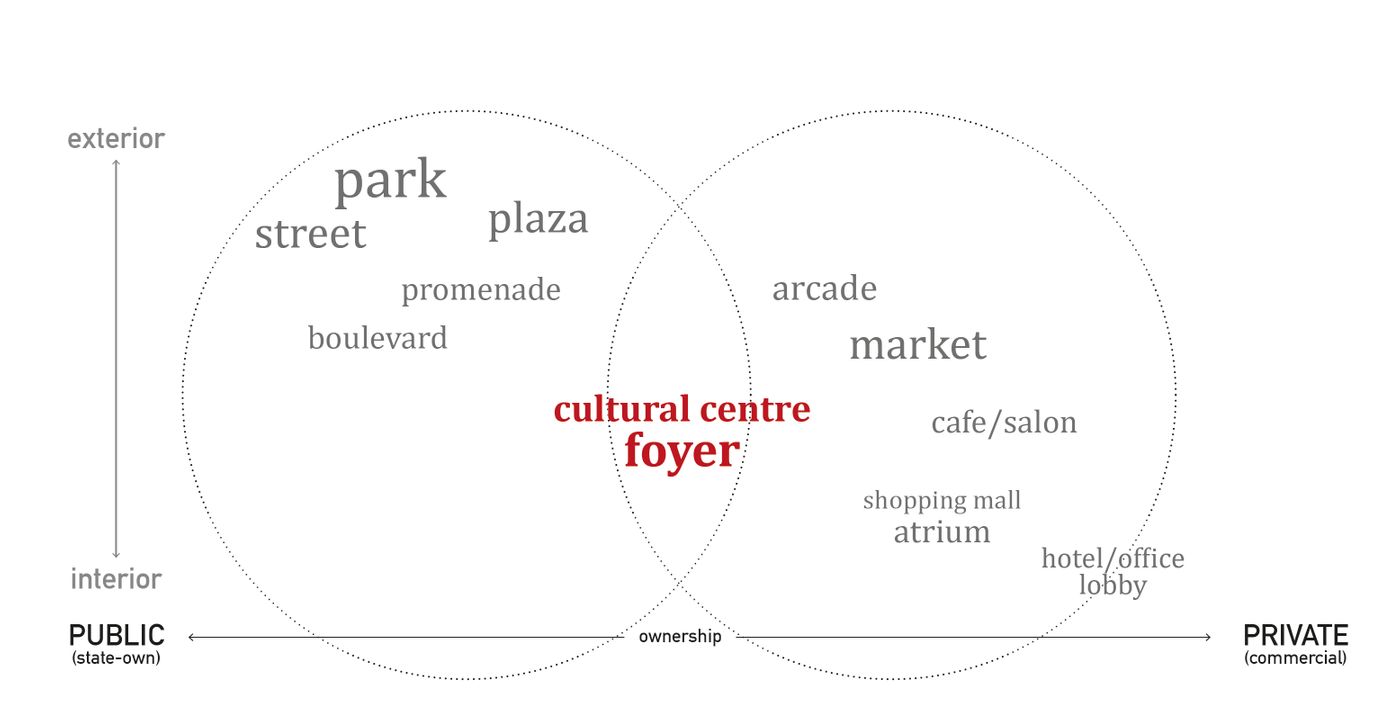

文化中心如是有著一種獨特公共性。假如以【公/私營】和【室內/外】兩個軸線來定義不同的空間類型,那麼它正好落於這個座標的中間。文化中心既是以公共資源興建和營運,但其操作模式又與商業運作相類似;雖然文化活動多於室內場所進行,可是也不時會延伸至周邊的開放空間。這樣的框架有助我們更深入關於文化建築的討論,也從一般建築評論針對的外部形態推進至人們實際存在的空間(actually-inhabited space),而關注點也由建築的象徵意義轉向至建築內部的使用者和活動。

最後再以龐畢度中心為例,這裏的公共空間就不只是一個通行空間,而是一個細心設計的活動場所。連通的戶外廣場與室內大廳的空間從尺度至功能互相對應,訪客不一定是參與文化機構策劃的特定節目,也可以只是利用這個空間進行日常休憩或交流。廣場上也許會有一些和龐畢度中心不相關的街頭藝術表演,或者到大廳內的人只是喜歡在這裡的咖啡廳用餐,可是這些周邊活動也正好符合了文化中心融合到城市生活的願景。雖然近年因著保安或防疫的原因,許多文化場所的室內空間已經沒有那麼自由可達,這是否也反映了文化空間慢慢喪失了其公共性?

實際上,讓文化建築建築變得特別而且留在大家記憶中的往往不只是外貌形態,而是在建築之中的經歷和體驗,以及會發生事件和活動的可能性。那麼,文化建築的所具有的“能量”和意義則在於這個實體的構築物如何能夠影響城市空間,從而通過環境建立社會關係和生活。

Reference:

- [1] Silver, N. (1994). The making of Beaubourg : A building biography of the centre pompidou, Paris. Cambridge, Mass.: MIT Press.

- [2] Grafe, C. (2014). People’s palaces : Architecture, culture and democracy in post-war Western Europe. Amsterdam: Architectura & Natura.

- [3] Cupers, K. (2015). The Cultural Center. Journal of the Society of Architectural Historians, 74(4), 464-484.