生了孩子的我,还配做个女权主义者吗?

注:本文首发于微信公众号「三明治」。

一

2020年底,我飞抵台湾,开始了陆配的生活。之前在米兰的一整年几乎是虚度的:因为疫情的影响,我和Adon先后失业,疫情最严重的时候居家隔离了两个月,后来Adon接到那年台湾灯会的一个艺术装置项目,于是我们决定先回大陆办婚礼,再去台湾做项目,之后走着瞧。婚礼那天我母亲对着接亲的Adon大哭,觉得女儿远嫁要吃苦了,而Adon在亲戚们的怂恿下拍着胸脯表示,不会亏待了媳妇。

“来都来了,不能再虚度了。”我心里嘀咕着,从隔离期就开始投简历,可投了一个月都没有回信,这让我有点慌,想到母亲常把“女人要自强”挂在嘴边,要是找不到工作,我的腰杆子就直不起来,何况工作还捆绑着其他门槛,比如我去银行开户,柜员说没有工作证明就开不了户,连我带来的钱都存不了。

见我焦虑找不着工作,Adon安慰说:“不着急,慢慢来。”

“你怎么不说你养我。”我气呼呼地说。

“那我可说不出口,我是客家人。”Adon笑眯眯地说。他们客家人传统上讲究“晴耕雨读”:晴天时耕种忙生计,雨天时读书为教育,客家妇女也从不缠足,都忙着下地务农、采茶——这倒是非常朴素的女权主义了。

我的Plan B是“读博”,但报考的时候碰到一个前所未有的问题:陆配应该是作为“陆生”身份还是“一般生”的身份报考呢?网络上搜不到答案,只好给教育部门打电话发邮件,良久才收到回复,说在婚姻存续的前提下可以用“一般生”的身份报考,言下之意是我得先做个好妻子,不然连书都读不了了。

2021年春节的时候我跟着Adon一家去附近的妈祖庙拜拜,他们习惯性地抽了签,叫我也抽一张,我居然抽中了罕见的“签王”,Adon爸妈连连惊呼说是个好兆头,会心想事成。接下来的事情果然凡尔赛起来:几乎在找着工作的同时,我的验孕试纸显示两条杠了,紧接着入学通知书也来了。

视频那头的母亲一脸担忧:“你忙得过来吗?”

“试试呗。”我说。在被幸福暴击的同时,我意识到自己要学习“三球杂耍”了:上班、读博和当妈。每个球都是沉甸甸的,而我很贪心,一个都舍不得丢。

在肚子大起来之前,我对上班和读博还算应付得来,这要感谢疫情推广了居家办公和上网课,让我省下了许多通勤时间,甚至还有工夫一天煮两餐。Adon后来回忆说,觉得幸福感最高的时候就是我们两个人住一块而孩子还没出生的时候。到了2021年下半年,台湾的防疫措施有所放宽,老板开始要求一周碰两次面开会,而教授们也纷纷恢复线下授课,这使得我不得不出门挤公交。虽然台北的捷运和巴士上都有爱心专座,但尖峰时间接踵摩肩,座位常常被占满,到了临产前两个月,我的身体膨胀成一条肥胖的金鱼,才遇到几个让座的人,还都是头发花白的老人家,让我怪不好意思的,而年轻人总是塞着耳机闭着眼,对虎视眈眈的我视而不见。

我对Adon吐槽,说来返学校路上从来没碰到一个学生让座,他们还嚷嚷改变世界呢,现实连屁股都不肯抬一下。Adon说,年轻人和我们有代沟,他们可能觉得没这个义务,不过这也是市府的锅,木栅校区到市内的巴士规划得太少。我叹气,觉得自己居然期待被优待,这点好像不够女权,应该拿出“妇女能顶半边天”的气势,hold住一切困难,把三个球玩得滴溜转。

预产期临近的时候,我向老板提出了休产假。按台湾的劳基法,我可以休两个月带全薪的产假,两年的育婴假(其中前六个月发八成薪),但还没等老板开口,我忙不迭地表示自己休完产假就会回来上班,不会休育婴假。我琢磨着这应该是老板所希望的,毕竟我一入职就怀孕,放在大陆的话应该挺让HR为难的,再说要是休了育婴假,没准就要滑向“家庭主妇”的深渊,哪有上班有意思啊。

老板点点头说好。

二

整个孕期我都在做生产的心理建设:理想的状况当然是顺产加无痛分娩,虽然看无痛分娩的那根打进脊椎的针也粗得吓人,但和自然分娩的疼痛相比简直不值一提,光是看那些鲜血淋漓的文字就起鸡皮疙瘩。我母亲生我姐时比預產期晚了十天,生到髋骨裂开,她每次提起都龇牙咧嘴,而我的出生就比较顺利,以至于她都没留下什么印象,只说:“生你之前我还在挑担子打井水喔。”2007年轮到我姐生孩子,尽管她自己就是医生的家属,但也不知道有无痛分娩,为了促进顺产捧着肚子在待产室里里外外走了几十圈,最后进产房的时候我隔着几道门仿佛还能听见她惨叫。说来也奇怪,虽然我的女性家属们都经历了自然分娩的疼痛,但听到我强烈主张无痛分娩,她们还是会说:“最好还是自然地生吧。”

Adon是支持无痛分娩的,虽然医生说这部分需要自费,而且也要视情况而用。因为疫情的关系,住院需要提前预约并提供核酸阴性证明,在预产期超过两天后,我们按照医生要求办理了住院手续,准备生产。这里是台北最老牌的医院之一,一百多年前由一个叫马偕的加拿大传教士创办,医院外墙嵌着基督教的玻璃马赛克壁画,护士们都穿着温柔的粉色制服,轻声细语地和你说话。我的主治医师虽然不苟言笑,惜字如金,但google显示他是个经验丰富的老专家,这让我对分娩产生了一种盲目的乐观,以为会像电视剧转场一样,眼一闭一睁,孩子就平安出生了。

刚进待产室的时候,我和Adon还有说有笑,仿佛去度假似的,Adon看着电视里的NBA球赛直播,不时为进球喝彩。但当我的疼痛山呼海啸地袭来,他开始坐立不安,又不知如何安慰我,隔三差五地去找护士问能不能打无痛了,问得多了连护士都有点不耐烦了:“宫口才开了半指,还不行哦!”好不容易姗姗开到一指,我已经痛到投降:“干脆剖了吧剖了吧!”护士们面露难色,说医生指示要开到两指才可以。

“男医生都这么没同情心的吗?”我又生气又绝望,觉得自己成了一头驴,“无痛”变成了一个看得到吃不到的胡萝卜。拖到第二天凌晨,我开始发起低烧,胎心监测显示胎儿心跳下降,这让护士们紧张起来,跑去找值班的女医生报告,女医生把Adon叫去,说可能要转剖腹,让他准备签字,Adon说当时他脑袋一片空白,没想到生孩子会这么不容易。又熬了几个小时,到了巡房的时间,我的主治医生带了几个跟班过来,我挣扎着爬起来问:“终于要轮到我打无痛了吗?”

老头冷冷地说:“没必要了,已经全开了,可以直接进产房了。”没等我回过神来,一个强壮的男护士和两个女护士已经把我抬到另一张床上,推进了最后冲刺的产房。摘掉眼镜的我看不清眼前的画面,只听见主治医生充满威严地下指令,呼吸、用力、呼吸,没几分钟就打完了这一仗。

我听见孩子有力的哭声,一个女护士把他抱过来,数给我听:“手指头十个,一个也不多,一个也不少,脚趾头十个,一个也不多,一个也不少。”我眯着眼睛还没来得及说自己看不清,孩子又被抱走了。接着我继续躺在手术台上,听见主治医生和另一个男护士边缝伤口边聊天,语气轻松,偶尔插几句我听不懂的台语。等到我被推到产后的病房,仍然迟迟不见孩子,直到Adon交完费回来,才得知孩子因为出生时候体温偏高,需要在重症监护室观察三天,Adon只来得及在产房门口拍到一张照片,还是糊的。

“这和我预习的不一样啊!”我内心大叫。就算平时再低调,生孩子这种大事还是值得昭告天下,我老早就琢磨着要如何晒出“升级”照片,像是一家三口在产床上的合影,我应该露出疲惫又幸福的微笑,或是和Adon握着宝宝娇嫩的小手,用漂亮的贴纸装饰着“欢迎降临这世界”的文字——谁知道会是这样?

又是因为疫情的关系,医院禁止家属进重症监护室探视,只是每天巡房后提供一次电话问诊以及孩子的照片。Adon安慰我:“这是台北最好的医院啦,都是最好的机器,最专业的医护,放心啦。”他说隔着玻璃看到孩子躺在保温箱里,鼻孔插着氧气管,面色红润看起来无大碍,只是新生儿发烧不容小觑,医生们都很谨慎。“有健保不会花很多钱的,安心啦!”

“可我只看过他的脚!”我又嫉妒又委屈,觉得老天爷是在惩罚我之前不够重视生孩子这件事。我就读的大学以阴盛阳衰出名,男女比例三七开,博士生怀孕是司空见惯的,也允许休产假,我们的院长也是高龄产妇,说两个孩子生下来就交给爷爷奶奶,她和先生做周末父母:“养到六岁上小学才接回来,现在一样很亲密啦。”我虽然不太认同她的做法,但也觉得不至于在育儿上投入太多心力,不然还怎么完成工作和读博这两件事呢?

在等待医院通知的漫长三天里,我向老天爷忏悔:再也不玩忽职守了,以后一定当个好妈妈。那阵子医院只允许一人陪护,禁止外人探视,Adon的父母虽然第一时间从新竹老家赶过来,但也无法进医院看孩子,只和儿子在附近匆匆吃了顿午餐。后来婆婆告诉我,Adon和他们说起对孩子的担忧时哽咽起来,但在我面前就故作轻松。因为大陆来台的探亲签证暂停发放,我母亲也无法来台,我和Adon在微信群里字斟句酌地报喜不报忧,生完孩子两天后,我才鼓起勇气和她视频,还没说两句,就绷不住哇哇大哭起来。

“一定不会有事的,你先好好休息。”母亲说。在我生产之前她就去山上拜拜过,请和尚念了经的,这使得她看起来比我镇定。

重症监护室的护士终于发来孩子的新照片,他的眼睛微微张开了,脑袋枕在卷起来的毛巾上,刚洗过的头发有些湿润,胸口贴着用来固定监测仪器的胶布,整个人似乎比初生时又大了一圈——他对于我还是很陌生。

护士准备了奶粉,又鼓励我挤出母乳,说可以提供宝宝最优质的营养。我按她们的指导努力收集初乳,起初分泌得很少,用小号的针管收集起来,让Adon一次次送过去,到了第二天,乳量渐渐追上来,容器从小号的针管换到大号,又换到了玻璃奶瓶,等出院到了月子中心,乳量像汇流的小溪越发充沛,每隔四五个小时就需要起来泵奶,否则胸口就会像压着沉甸甸的沙包一样喘不过气来。连着几天徒手挤奶后,我的双手酸痛得快要举不起筷子,叫Adon陪我去最近的一家连锁母婴用品店买电动挤奶器,因为疼痛都没力气讨价还价,指着店里海报上的主打产品就要买下来。Adon主动付了这笔巨款,这也是我们AA原则的婚姻生活中他难得的一次主动买单。

“要是用上一整年,平均到每天也没那么贵啦。”Adon提着购物袋,像是安慰自己似的念叨道。使用电动挤奶器其实并不能像店员当时吹嘘的“可以滑着手机轻松挤奶”,但至少挤奶过程变得不再那么煎熬。Adon如释重负,仿佛交了一张赎罪券。

三

孩子在出生五天后终于被批准出院了,经历这虚惊一场,我和Adon才正式踏上新手父母之路。第一个月我们住在月子中心,有营养师负责料理,保洁阿姨打扫房间,护理师们24小时无休地照顾新生儿,看到我频繁地起夜送奶,还会叮咛“妈妈要多休息”。Adon倒是无忧无虑,在月子中心跟着我吃饱喝足玩孩子,甚至半夜还在看电视剧——这天堂般的日子是钱堆出来的,我们也只够支付一个月而已。

第二个月恰逢春节,我们带孩子回到新竹过年。Adon爸妈提前买好了婴儿床,放在我和Adon的房间。第一晚原本是按照医院的宣导,亲子同室不同床,但孩子一有动静,我就从床上弹起来查看,加上要频繁地喂夜奶,折腾一宿几乎没睡觉。第二晚改成亲子同床,我仍然要绷紧神经,担心大人睡着压到宝宝。社交媒体开始频繁地给我推母婴产品广告,我认真地考虑了其中一款带蓝牙的监视器,在分房睡觉的时候可以随时查看婴儿床里的状况,但婆婆说她曾有同事的新生儿因为和父母分房睡觉,不慎被毯子捂到口鼻窒息而死,这话像一座山似的压在我头上,只好放弃了这个打算。

“这样太累了,要不我们和爸妈轮流来带宝宝过夜?”Adon主动建议道。但公公和他一样,睡着了就听不见孩子的哭声,而婆婆本来睡眠就不好,频繁起夜让她脸色更加憔悴了,试了两晚我就连忙喊停,把孩子抱回来,让他们好好休息,这样至少白天他们还有精力帮忙。

在一派祥和的过年气氛里,我突然发现自己变成了孩子的第一责任人,或者说是“养娃”这一科的课代表,孩子一哭,所有人都问我要怎么办,就像老师一出题,同学们便纷纷看向我。我的母乳充足,省去了一笔奶粉钱,这让大家都很高兴,只是这更加压缩了我的睡眠时间,并且带来腰酸背痛。但这种程度的辛苦对于有生育的女人来说太稀松平常了:我母亲当年一个人拉扯两个孩子还要三班倒,我婆婆当年没有产假生完孩子就打退奶针去上班,像我这样享受着产假、生育补贴和家人帮忙的女人,再抱怨是不是太娇气了?

Adon延续着他在月子中心的节奏,享受着难得的春节长假,虽然也会说心疼我睡不好,但这心疼不足以让他在孩子的哭声中惊醒过来。等到春节结束,他回台北上班,我思前想后,觉得既然这爸爸帮不上忙,又还没来得及在台北找到更合适的房子搬家,那么我和孩子就先住在新竹,至少公婆已经退休,有时间帮忙,他先做一阵子周末爸爸。Adon惊讶于我的体贴,但也想不到更好的解法,既不影响他工作,又能把孩子带好。

“我这不是体贴,是冲着CP值。”我对Adon说。台湾人喜欢追求CP值,就是“性价比”的意思,例如BBS上总会推哪家自助餐花钱最少而餐点最好,但这思维也导致了建设上的短视,像是都市的大楼盖得密密麻麻,完全不计较采光,楼和楼之间几乎触手可及,机车和汽车的停车格永远挤占着行人空间。作为浪迹天涯多年的文艺中年,我和Adon自然没什么存款,但又希望有品质,那就只能先啃老。

Adon倒不觉得自己是啃老:他在意大利呆了快十年,期间父母召唤了多次都不为所动,现在回来结婚生子,他们高兴还来不及呢。婆婆也常常真诚地感谢我:“多亏你啊,让他回到正道上来了!”她说的“正道”,是Adon放弃搞音乐,专心做建筑师。老两口的观念是,工作就像结婚,最好一份工做一辈子。

我心想:他才没回到正道上来呢,台北家里堆满了新买的乐器好吗?Adon要是改邪归正了,那就不会吸引到我了。甚至我也不在正道上,表面看着结婚生子了,其实也是心猿意马,一会儿想读博,一会儿想写小说,只是我被自己的性别束缚了,生了孩子别说“一个人的房间”,连一个人的片刻都没有了,孩子的哭声像鞭子抽着我团团转。

四

过完春节,学校就开学了,而我的产假也临近结束,“三球杂耍”马不停蹄。复工之前老板找我喝咖啡,问做了母亲是否会以孩子为重,我几乎是下意识地否认:“不不,我家人会帮忙,不会影响工作的!”开学的时候我送弥月蛋糕给老师和同学,听到他们感叹我辛苦,我又像是被烙铁烫到似的连连摆手:“还可以,还可以!”

我发现自己陷入了一种难以言说的困境:一方面,公婆的帮忙使得我心生愧疚,觉得薅夺了老两口的晚年时间,原本他们那么热爱旅行和社团活动,现在天天守在家里,为了保护孩子的视力,过去全天候无休的电视机都不开了;另一方面,他们的帮忙也不足以让我变成甩手掌柜,线上办公虽然不需要像实体办公那样舟车劳顿,但也需要随叫随到,没写完的功课也不会因为我忙就不用写,在工作和学习的同时我仍然需要喂奶、洗奶瓶、洗晾衣服、准备辅食,常常一天下来,脸还没洗,天已经黑了。

我对Adon抱怨“时间贫困”,他诧异地问:“不是有我爸妈吗?”我说,我怎么好意思动辄差遣你爸妈,这本不是他们的义务。“不用跟他们客气啦,我也是我爷爷奶奶带大的。”Adon说,“你妈妈不也给你姐带孩子了吗,换做是你妈妈来带孩子,你还会不好意思吗?”

“要是那样的话我就OK啊。”我不假思索地回答,但很快又为这反应感到羞愧。和母亲视频的时候,我提起这段对话,母亲笑道:“爷爷奶奶带孙子,天经地义的嘛,我那时候是心疼你姐,抢着给他们带孩子,其实又不跟我姓,我图啥呢!”

“您这套无法说服我。”我干笑两声,不敢说她当年的强势带娃给我留下了阴影,虽然确实保障了我姐和姐夫安心上班,但老人家的观念和年轻人难免有不一致,鸡飞狗跳的时刻也不少。现在她隔着屏幕指导我带娃,也是不容置疑的口气:“怎么不能吃盐呢,少加一点才有味道啊!”“肉有什么难弄的,拿绞肉机打碎,拌匀加调料蒸上,不要太好吃哦!都长牙了,怎么能不吃肉呢!”有一次我忍不住怼回去:“你怎么知道我会饿着孩子呢?我才是孩子的妈妈!”

母亲愣了一下:分开快两年,我们总是隔着屏幕聊天,她很少看到我动怒,或者说,作为女儿,我很少跟她顶嘴。在组合家庭长大的二十多年里,她教我最多的就是看眼色,学做人,维持一团和气,像Adon这样恃宠而骄的独生子态度,我是无论如何做不出来的。

Adon似乎也感觉到我的怒气:“好啦,我以后会帮上忙的,你等着瞧吧!”他小时候白天由爷爷奶奶照顾,晚上才由父母哄睡,而父亲对他的管教是到了中学才开始,每天接送他上下学的时候,父子俩就在车里对话,据说比起他母亲严厉的管教,父亲絮叨的效果反而好得多。

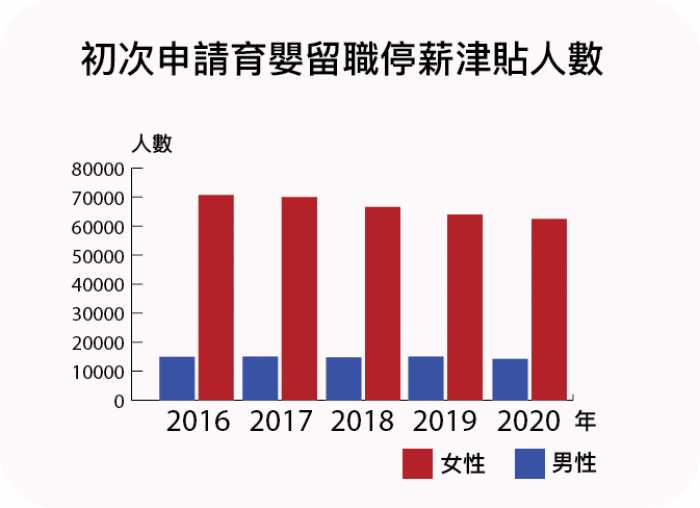

我翻了个白眼:所以眼前呢?“一把屎一把尿养大”足够写实,在孩子学会站立、说话之前,谁来完成这些繁复又无偿的劳动?东亚的男人都被惯坏了,虽然台湾用“亲职”一词代替“母职”,去年又调整了育婴假的规定,鼓励父亲们多参与育儿劳动,但休育婴假的仍然有超过80%是女性。“社会再生产”这种吃力不讨好的活动,既不能让他们升职加薪,也不能让他们光宗耀祖,有什么动力要去做呢?还是干脆像《美丽新世界》里,把养育婴儿的任务交给工厂?

在孩子出生之前,我很少批评Adon,因为恋爱的粉红泡泡还没散去,在漫长的封控中我们紧紧依偎,觉得相看两不厌。孩子出生后,我忽然理解了那些对丧偶式婚姻的调侃,发现他和我一样,也是普通人类,并不会因为做了父母就突然升华了灵魂,会主动放弃自由,为爱奉献。博班的台湾女同学问我如何带娃,我说主要靠自己,孩子他爸不行,她瞪大了眼睛说:“那就让他学!”——男人也是需要教育才能成为父亲的。

在我又一次在Adon面前控诉不平等时,他像是犯了错的小学生,委屈巴巴地说:“那你要我怎样?”

我想起小时候母亲做家庭主妇,常把“不做不怨”挂在嘴边,意思是要么就不要做,要做就不要抱怨,但我仍然记得她在我面前怒气冲冲地拖地,一副我们都亏欠了她的样子。我想起第一天认识Adon时聊起未婚生育的话题,当时我正在考虑找捐精者生孩子,还建议他要是不打算结婚早点去冻精,如果他今天只是一个捐精者而不是我的丈夫,或许我反而会对他更感激?我期待的平等,是让他在育儿这件事上变得像我母亲那样,大包大揽且毫无怨言吗?

在一个讨论“女权主义和母职”的学术讲座上,一位嘉宾分享了她的家庭经验,说她的丈夫承担了一半的育儿和家务劳动,又主动给他们的儿子冠了母姓,所有认识他们的人都夸她的丈夫太了不起了,这位研究伦理学的学者忍不住嘲讽道:“这些是所有婚育中的女性每天都在做的,甚至做得比他更多,而且这本来就是一个有道德的男人应该做的,但是在渣男成堆的世界里面,他就好像成了一个英雄人物。”

激进一点的说法是,“渣男”是父权制社会派发的男性标配。Adon自认为不算“渣”,他在台湾长大,受过性别平等的教育,又在欧洲生活多年,见多了主动带娃的男人,在每个周末短暂的相聚里,他也摸索出了自己的一套办法,能哄得孩子眉开眼笑——虽然这做父亲的比我心急,时不时就冒出傻乎乎的问题:“什么时候宝宝才能自己上厕所啊?”“什么时候宝宝能陪我打游戏啊?”

孩子满百天后,我们开始带他出门散步。新竹的老街几乎还是Adon童年记忆中的模样:商店招牌热热闹闹地挂在半空中,像五颜六色炫耀羽毛的大鸟,但到了晚上,都输给了槟榔摊标志性的LED孔雀灯,这些华丽的电子烟花不知疲倦地绽放着,掩映着槟榔西施们忙碌的身影;沿街的小吃摊冒出炒菜的油烟,与汽车的尾气混合在一起,被轰鸣的机车碾过;原本应是行人空间的骑楼下不时冒出几台违停的机车或是置物架,甚至有商店的货物从店里一路摆到骑楼下。在这里推婴儿车必须要克服磕磕绊绊的路面,没拴好的狗和横冲直撞的车辆——这可怕的“行人地狱”现象最近还上了国际媒体,批评的矛头直指向“车本位”的城市交通规划思维,Adon也对此愤愤不平,甚至有冲动抱着孩子去拍个视频,让大家看看在这里遛娃有多么危险。台北的交通虽然因为严厉整治,在骑楼底下推婴儿车还算顺滑,但在他看来也是五十步笑百步,恨不得丢几个炸弹,炸烂旧世界,重塑新世界。

我说,你这想法有点危险哦。

他说,没孩子之前还没这么有切肤之痛,就像过去他做案子也从来没想到哺乳室有多重要。想要在现有的僵硬法规下做出漂亮又有人性的建筑,难于登天。

对于暂时无力改变的现状,我倒是比他耐心得多,毕竟我还住在他父母的家里带娃,虽不是百分百满意,但还是可以沟通或者忍耐的嘛,要是一言不合就统统砸烂,我上哪儿重起炉灶呢?再说台湾在性别平等上相对来说还算不错了,例如积极推动哺乳室的建设,甚至打造了专门的App可以查询到全台的哺乳室名单,我去学校上课期间频繁地借用行政大楼的哺乳室挤奶,管钥匙的人事室说最近就我一个人借钥匙,干脆给我单独做了张登记表,每次去打勾就行。

五

复工六个月后,焦头烂额的我终于放弃了“三球杂耍”,向老板申请了半年育婴假,这期间按照法规,我仍可以领六个月的打八折薪水,不至于心慌慌。公婆年轻的时候还没有育婴假,有点不敢相信地和我确认了好几遍“不是辞职还能复职”,感慨我们这一代的日子更好,听到Adon总是愤愤批评高房价、交通混乱之类的问题,他们不以为然,还叫他要多些正能量,不要老盯着负面新闻看。他们自己也确实知足常乐,哪怕抱多了孩子腰酸背痛,回头躺沙发上用按摩器缓解一下,又乐呵呵地爬起来继续弄孙。

“你看,他们带孩子不完全是辛苦,也有开心的时候嘛。”Adon安慰我,“你实在没必要过意不去。”他又表态说,未来他也会休育婴假,体验一把全职爸爸,说不定还有时间搞搞音乐。

“做梦吧你!”我告诉他,休了育婴假的我,根本没有像预期的多出时间学习,“育婴假根本就是24小时服役!”

Adon叹了口气,说起他们公司新招了一个女建筑师,她才刚休完育婴假,现在入职拿的薪水还不如我休育婴假领的打折薪水高。他自己也承认,要是和老板提休育婴假,就得做好离职的心理准备。

我说这就是女权主义者所说的“母职惩罚”:“你看,职场的潜规则就是会惩罚想好好做父母的人。”我老板能爽快给假,已经算是难得了,或许是因为他也是个三岁孩子的父亲?

在我的孩子跌跌撞撞迈向一周岁之际,身为女权主义者的我仍在寻找一种自洽的生活状态:保持清醒和批判,但又不至于把日子过得如坐针毡。我的博班女同学有好几个结了婚,但还没有生育的打算,偶尔会问我做母亲的感受,见我一脸幸福地秀孩子照片,她们笑着说,“你是在安利我们也生孩子嘛?”我说生育是个人的选择,虽然我已经有了孩子,但并不认为不生育就不幸福,而女性有多大程度的选择权,正体现着一个社会的进步程度。

不等大人们想明白,孩子见风就长,看Adon弹起吉他,他已经会拍着小手大笑起来。这小生命不明白什么是正确,什么是错误,却驯服了我们,就像《小王子》里的狐狸说的,“建立连结”。成为母亲是一扇推开了就无法关上的大门,我的生命因此更加充盈,尽管困惑和痛苦也将如影随形。

在和煦的阳光中,孩子抓着玩具,摇摇晃晃地朝我走来。我张开双手,笑着将他拥入怀中。