受压制的信息学

编译自:Logic Magazine上的一篇文章“Informatics of the Oppressed”(2020年8月31日),作者Rodrigo Ochigame

副标题:压迫性算法存在已久。拆除这些算法并建立解放性替代方案的激进项目也是如此。

你是怎么读到这篇文章的?如果你在网上阅读,你可能点击了算法生成的推荐或搜索结果列表中的一个链接。也可能是朋友在算法生成的列表中找到链接后发送给你的。不管是什么一连串的操作把你带到了这里,它很可能涉及到一个信息检索(information retrieval)系统。

这种系统从数十亿种可能性中选择少数几种。它们的存在是不可避免的:在任何时候,我们只能理解一个巨大世界的一小部分。问题是,过滤世界的系统不是为了你的利益而设计的,而是为了企业的利益。没有一个词比“饲料”(feed)更贴切地描述了互联网上占主导地位的信息消费形式。就像在畜牧业中一样,你的信息饮食(information diet)是为了最大限度地提高商业运作的产量而设计的。

如果硅谷的公关部门宣称,他们的产品只是 "在极短的时间内找到最相关、最有用的结果,并以帮助你找到你要找的东西的方式呈现出来",这是谷歌在其网站上对其搜索算法的描述,高管和股东会更清楚。他们知道,这个行业的全部意义就是为你展示你不需要的东西而赚钱: 广告。他们知道,这个行业的全部意义就是为你展示你不需要的东西而赚钱:广告。

对于商业搜索引擎的设计者来说,广告商和用户之间的利益冲突一直是显而易见的。1998年,在Google成立的几个月前,研究生谢尔盖 · 布林和劳伦斯 · 佩奇在一次学术会议上展示了他们的网络搜索引擎原型。在他们论文的附录中,他们评论道,“我们预计广告资助的搜索引擎将会本质上偏向于广告商,而远离消费者的需求。”的确。在这个预言之后的20多年里,所有主要的搜索引擎,首先是谷歌,现在都精确地运行在监控驱动的定向广告的商业模式上。

这些搜索引擎的算法都是以盈利为目的的优化。广告业控制着信息检索领域的大部分研究和开发。计算机科学家和工程师经常衡量潜在结果的“相关性”,并根据评估基准和由行业优先级决定的验证数据集来测试候选算法的“性能”。占主导地位的系统旨在最大化广告收入和“参与度”指标,如“点击率”。因此,这些系统倾向于推广已经流行的或类似于用户以前看过或喜欢的内容。无论是基于简单的相关性和回归分析,还是基于复杂的机器学习模型,对流行度和相似度的预测,其结果往往是可预测的,也是相似的。

难怪公共领域在数字时代显得如此贫乏。管理政治言论流通的系统,最初往往是为了销售消费品而设计的。这一事实具有重大影响。最近的研究记录了“监控资本主义”(surveillance capitalism)的灾难性影响,特别是商业搜索引擎如何部署“压迫算法”(algorithms of oppression)。这些压制被压迫者的模式在世界上如此普遍,以至于似乎不可能设计一个不会重复这些模式的系统。

但其他选择也是可能的。事实上,从20世纪60年代信息学(informatics)——信息科学——作为一个制度化的领域开始,反资本主义者就试图想象不那么压迫性,甚至可能是解放性的索引和搜索信息的方式。尤其是两次拉丁美洲社会运动——古巴社会主义(Cuban socialism)和解放神学(liberation theology)——激发了从1960年代到1980年代对信息学不同方法的实验。总之,这两个历史时刻可以帮助我们想象新的信息组织方式,威胁资本主义现状,最重要的是,促进被压迫者思想(ideas of the oppressed)的广泛传播。

图书馆战线上的斗争(Struggle on the Library Front)

革命后的第二天会发生什么?答案之一是图书馆的重组。1919年,列宁签署了一项决议,要求启蒙运动人民委员会(People’s Commissariat of Enlightenment)“立即采取最有力的措施,首先集中俄国的图书馆事务,其次引入瑞士-美国制度。”列宁大概指的是他在20世纪初从俄国流亡期间观察到的欧洲图书馆的组织。这位布尔什维克领袖希望通过模仿“瑞士-美国体系”(Swiss-American system),希望建立一个单一的国家体系,对书籍的分发和收藏的发展进行集中控制。

40年后,古巴革命者也认识到了像纳德日达·克鲁普斯卡娅(Nadezhda Krupskaya)这样的苏联领导人曾称之为“图书馆战线”(on the library front)的斗争的重要性。1959年古巴革命后,菲德尔·卡斯特罗(Fidel Castro)任命图书管理员玛丽亚·特蕾莎·弗莱雷·德安德拉德(María Teresa Freyre de Andrade)为哈瓦那何塞·马蒂国家图书馆(Jose Martí National Library)的新馆长。作为一名被前政权流放和监禁的女同性恋者和长期持不同政见者,她长期以来一直关注图书馆政治。在20世纪40年代,她就提出了她对大众图书馆的设想,即 "大众图书馆"(popular library),不同于单纯的 "公共"(public)图书馆。公共图书馆可能是一个“相当被动的”(rather passive)图书馆,在那里“书静静地立在书架上,等待读者来寻找它”,而 "大众图书馆"(popular library)是“非常积极的”(eminently active),因为它“广泛利用宣传,利用不同的程序来调动书的积极性,使它去寻找读者。”(makes extensive use of propaganda and uses different procedures to mobilize the book and make it go in search of the reader)

革命后,玛丽亚·特蕾莎·弗莱雷·德安德拉德(María Teresa Freyre de Andrade)和她的工作人员开始实施这一愿景。他们通过向没有图书馆的农村地区派遣作为移动图书馆的公共汽车--bibliobúses,将书籍送到人们身边。他们也开始发展革命性的图书馆工作的新实践。与列宁不同,其目标不是模仿欧洲图书馆的组织。在1964年的一次演讲中,弗莱雷·德安德拉德认为,古巴人不能简单地“复制英国人在图书馆里做的事情”。通过这样做,“我们将有一个宏伟的图书馆,我们将对它进行很好的分类,我们将为许多人提供良好的服务,但我们不会积极参与什么是革命。”

图书馆员如何积极参与革命?一个解决办法是收集和索引那些在革命前时期被排除在图书馆馆藏之外或受到压制的资料,例如1950年代秘密革命报刊的出版物。但图书馆员也参与了一个更广泛的革命性项目:古巴努力建设自己的计算产业和信息基础设施。这个项目最终导致了一个独特的信息科学新领域,继承了古巴图书馆事业的革命理想。

信息财富的再分配

革命者和他们的敌人都认识到,信息技术将是新古巴的战略重点。一位前IBM高管回忆说,“除了IBM古巴公司外,所有外国企业都被国有化了”,因为“卡斯特罗政府和大多数被国有化的公司都是IBM设备和服务的用户。”但从1961年至1962年,IBM关闭了其古巴分公司,美国政府实施了贸易禁运,阻止古巴获得计算机设备。这意味着古巴将被迫在苏联领导的经济互助委员会(Mutual Economic Assistance)中的其他社会主义国家的帮助下,发展自己的计算机产业。

1969年至1970年间,哈瓦那大学的一个团队创造了一台数字计算机的原型CID-201,以及一种名为LEAL的汇编语言,LEAL是“Lenguaje Algorítmico”(算法语言)的缩写,这个缩写也是 "忠诚"(loyal)的意思。CID-201的设计是基于PDP-1手册中的原理图,PDP-1是由美国数字设备公司(Digital Equipment Corporation)制造的计算机。由于美国实施的贸易禁运,团队无法在欧洲购买必要的电子元件,但最终在一名在东京做商人的日裔古巴人的帮助下,成功地将这些元件从日本运进了10多个公文包。

古巴数学家还用LEAL语言编写了一个下棋的计算机程序;CID-201的一名工程师回忆说,这台计算机甚至在与菲德尔 · 卡斯特罗(Fidel Castro)的一场比赛中输了。从20世纪70年代开始,古巴制造了数千台数字计算机,甚至向其他经济互助委员会的国家出口了一些计算机部件。

数字计算的兴起改变了古巴的图书馆事业。弗莱雷·德安德拉德对数字时代表示欢迎,她引用了马克思和恩格斯的话,将计算机比作共产主义:“一个幽灵正在信息世界中游荡,这个幽灵就是计算机;让我们高兴的是,这种情况已经开始改变我们的[图书馆事业]领域,给了我们一个挑战,让[这个领域]比它本身更有趣。”古巴人学习信息学技术主要是通过翻译成西班牙语的苏联教科书。他们将从这些书中学到的计算方法与古巴图书馆事业的革命理想相结合。这种综合产生了与西方和苏联信息学截然不同的理论和实践。

考虑“信息法”(information laws)的概念,这是信息学教科书的主要内容。一个经典的例子是“洛特卡定律”(Lotka's Law),由纽约大都会人寿保险公司的统计学家阿尔弗雷德·洛特卡(Alfred J. Lotka)在1926年提出,他试图通过在化学出版物的摘要索引中标出作者的出版计数来计算“科学生产力的频率分布”。他声称,这种分布遵循“平方反比定律”(inverse square law),即“作出2次贡献的人数大约是作出1次贡献的人数的四分之一;作出3次贡献的人数大约是作出1次贡献的人数的九分之一等等;作出 n 次贡献的人数大约是作出1次贡献的人数的n的平方分之一。”

与西方教科书一样,古巴采用的苏联信息学教科书也深入介绍了这种“信息法”(information laws)。他们的主要作者,俄罗斯信息科学家和工程师米哈伊洛夫(A. I. Mikhailov)和吉利亚列夫斯基(R. S. Gilyarevskii),引用了美国信息科学家和科学历史学家德里克·德·索拉·普莱斯(Derek de Solla Price)关于出版物数量分布的一段话:“它们遵循的分布类型与高度资本主义社会中的百万富翁和农民的分布类型相同。很大一部分财富掌握在极少数极其富有的个人手中,剩余的一小部分掌握在大量极少数生产者手中。”

对于经历了社会主义革命和物质财富突然再分配的古巴信息科学家来说,这种信息财富的不平等分配也必须彻底改变。在这些信息科学家中,埃米利奥·塞提翁·克萨达(Emilio Setién Quesada)是一名科学家,他从后革命时期开始就与弗莱雷·德安德拉德一起研究和工作。塞提翁·克萨达对“信息法”(information laws)的想法提出了质疑,在一篇与一位墨西哥同事合著的文章中,他反对“法”(law)一词,该词似乎意味着“在自然、社会或思想中确定一种因果、持续和客观的关系。”数学方程仅仅代表“规律”(regularities),而没有表达“它们所描述的行为的定性特征的原因”,这些原因是历史的,不是自然的。

因此,塞提翁·克萨达和他的同事认为,出版物数量并不能最终决定作者的“生产力”(productivity),就像引用数量的下降表明出版物的“过时”一样。古巴图书馆不应该依靠这些标准来做出选择丢弃哪些资料这样的重大决定。传统信息学与革命性的图书馆学是不相容的,因为它将历史上偶然的规律性视为不可改变的法则,往往会使现有的社会不平等永久化。

然而,古巴信息科学家不仅仅是批评传统信息学的局限性。他们还提出了一种更具批判性的数学建模方法,强调社会复杂性和信息规律的历史偶然性。1980年代,当古巴图书馆开始采用数字计算机时,塞提翁·克萨达的任务是根据统计数据建立一个图书馆活动的数学模型,用于经济规划。但他对苏联和美国信息科学家设计的图书馆活动“强度”(intensity)和“有效性”(effectiveness)模型不满意。(在下面的讨论中,我将数学解释放在括号内,供感兴趣的读者参考,遵循塞提翁·克萨达自己的术语和符号。)

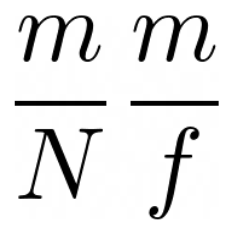

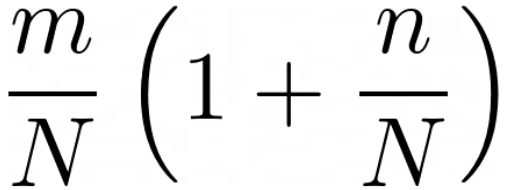

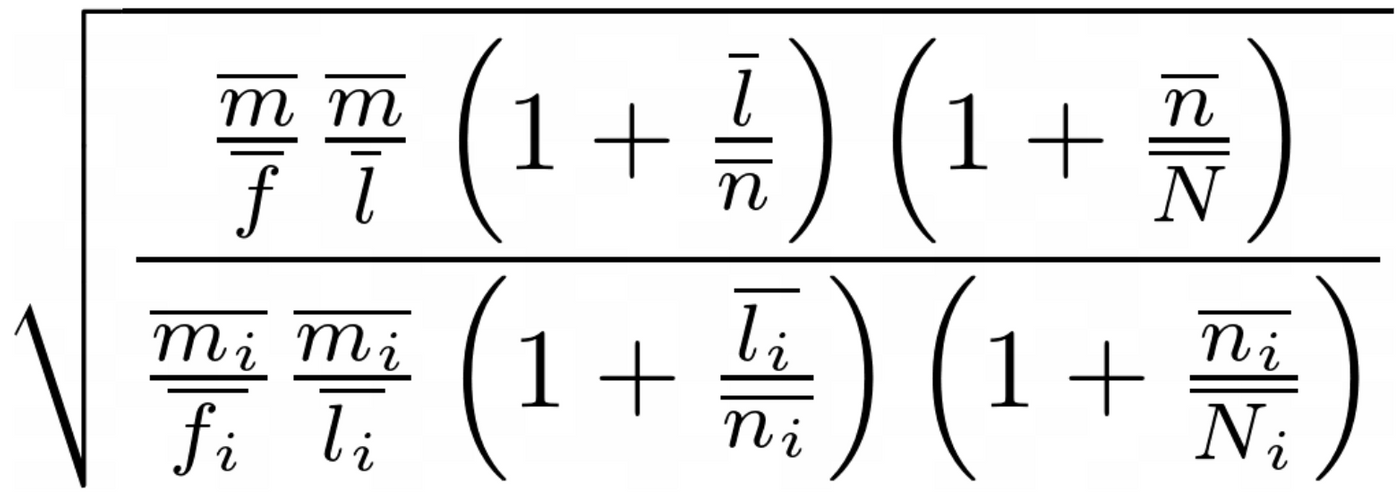

苏联信息科学家通过将“流通指数”(coefficient of intensity,借阅次数m除以潜在读者数量N)乘以“轮换指数”(index of circulation,借阅次数m除以馆藏总量f),计算出图书馆活动的“强度系数”(coefficient of intensity)。与此同时,美国信息科学家计算了图书馆的“有效性度量”(measure of effectiveness),将轮换指数(index of circulation)与“获取指数”(index of capture,图书馆实际读者人数n除以潜在读者人数N)相结合。与这两种方法相比,塞提翁·克萨达提出了另一种“古巴模式”(Cuban model),评估了他所谓的“古巴公共图书馆的行为”(behavior of Cuban public libraries):

“强度系数”(coefficient of intensity)

“有效性度量”(measure of effectiveness)

“古巴模式”(Cuban model)

塞提翁·克萨达认为,“古巴模式更加完整。”它包括更多的变量,他认为所有这些变量都很重要。例如,古巴模式包括一个“交流指数”(index of communication,基于使用档案的读者人数l),而苏联和美国模式“没有表达发生在图书馆的作者-读者社会交流的精确程度”。此外,那些其他模式“没有考虑到图书馆员在活动发展中的作用”。对塞提翁·克萨达来说,图书馆员“与读者一起,构成了参与这项活动发展的主要积极因素”。因此,在“古巴模式”中,每个变量都相对于图书馆员的数量进行了调整(纳入调整后的变量中,用线括号表示)。最后,其他模型“没有提供一个综合各地和各时期的比较行为的指数”。相比之下,“古巴模式”试图促进不同图书馆和不同时期的比较(每一个都用下标i表示)。

无论这一特定数学模型的优点和局限性如何,古巴信息科学的更广泛的故事鼓励我们对目前信息检索模型和算法所附加的说法持怀疑态度。如果说昨天的信息科学家声称他们的模型根据“生产力”(productivity)对作者进行排名,根据“有效性”(effectiveness)对图书馆进行排名,那么今天的“人工智能专家”声称他们的算法根据“相关性”(relevance)对“个性化”(personalized)搜索结果进行排名。这些说法从来都不是对事物本质的单纯描述。相反,这些都是解释性的、规范性的、具有政治意义的规定,规定了哪些信息应该被认为是相关的或不相关的。

这些规定伪装成描述,再现了一种不公正的现状。正如印刷出版物不应根据引用次数被视为过时并从图书馆藏书中丢弃一样,在线信息也不应根据 "点击率 "和广告收入被视为无关紧要并在搜索结果中排名靠后。古巴信息科学家的创新实验提醒我们,我们可以设计其他模式和算法,以破坏而不是延续不平等和压迫的模式。

解放神学的网络理论

古巴的实验得到了一个社会主义国家的支持。但是在没有这样一个国家的情况下,反资本主义信息学的实验也是可能的。事实上,另一项重大事业发生在美国支持的右翼军事独裁政权控制的国家。

在许多拉丁美洲国家,包括1964年军事政变后的巴西,独裁政权采取暴力措施压制持不同政见者,如审查、监禁、酷刑和流亡。对这些措施最强烈的批评者是天主教神父,他们试图将教会重新定位于组织被压迫者和克服统治。他们运动形成过程中的一个关键事件就是1968年在哥伦比亚麦德林举行的拉丁美洲主教会议,该运动后来被称为“解放神学”(liberation theology)。在这次具有里程碑意义的会议上,与会者了解了不同国家的压迫动态,并集体宣布,“数百万人的喉咙里发出震耳欲聋的呼喊,要求他们的牧师给予他们无处不在的解放。”

如何才能听到这一呼声?麦德林的经历激发了一群主要来自巴西的解放神学家,他们试图想象世界各地贫穷和受压迫民族之间新的交流方式。他们的目标是“觉悟启蒙”(conscientization):培养一种批判意识,包括反思和行动,以改变社会结构——这一术语与他们的同事保罗·弗莱雷(Paulo Freire)有关,他发展了批判教育学的理论和实践。为此,神学家们计划组织一系列名为“克服统治的社会国际旅行”(International Journeys for a Society Overcoming Domination)的会议。

但国际会议的费用过于昂贵,这意味着许多人被排除在外。项目组织者之一、巴西天主教活动家奇科·惠特克(Chico Whitaker)解释说,“国际会议很少能摆脱统治的做法:一般来说,它们被简化为有能力开会的‘专家’的会议。”为了解决这个问题,解放神学家和联合活动家设想了一个信息传播和流通系统,他们称之为“互通网络”(intercommunication network)。该网络将提供“未经操纵和没有中介的信息”(information that was not manipulated and without intermediaries),打破“部门、地理和等级壁垒”,并使“发现受控信息系统故意不公开的情况”成为可能。

通过“受控信息系统”(controlled information systems),组织者提到了在拉丁美洲盛行的对印刷和广播媒体的严格的国家审查。解放神学家想要信息的解放,这将使弗莱雷教育学进入一个新的阶段:用惠特克的话说,从有中介的“意识化”(conscientization)时代到被压迫者之间直接的“自觉”(inter-conscientization)时代。

由于现代互联网在20世纪70年代还没有出现,“互通网络”(intercommunication network)的运作依赖于印刷媒体和邮政服务。组织者设立了两个办公室,称为“传播中心”(diffusion centers):一个在里约热内卢,在巴西全国主教会议总部,麦德林会议组织者巴西主教坎迪多·帕丁(Cândido Padin)担任项目协调员;另一个在巴黎,惠特克和他的妻子斯特拉(Stella)一起流亡,斯特拉是另一位巴西活动家,因为他在1964年军事政变前参与了土地改革规划。

“传播中心”通过邮件接收和分发来自全球参与组织网络的分析“统治”(domination)情况的短文(或较长文本的五页摘要),这些组织通过拉丁美洲、北美洲、非洲、欧洲、亚洲和大洋洲的区域主教会议联系在一起。

惠特克强调,这些文本最好是由 "那些对克服统治最感兴趣的人,即那些受统治的人 "撰写的,并应包括 "对他们自己的情况以及他们为将自己从统治中解放出来而进行的斗争的分析"。组织者出版了每一篇符合基本要求的文本,不做任何编辑修改;将每篇文本翻译成四种语言(葡萄牙语、西班牙语、法语和英语);并将所有文本免费邮寄给九十多个国家的参与者。

对惠特克来说,相互交流的概念不仅植根于“表达自由”(freedom of expression),也植根于“信息自由”(liberty of information):所有参与者都能获得“他人希望与他们交流的一切,这有助于实现他们共同的目标。”相互交流寻求产生彻底的平等:“所有人都必须能够说话和被倾听,而不管每个人的等级地位、教育或经验水平、社会职能或地位、道德、知识或政治权威如何。”惠特克写道,相互交流的实践要求“接受异质性和随之而来的‘动态’冲突”。

最后,相互交流需要“相互尊重”和“对他人开放”,这反映了基督教的博爱原则:正如惠特克所说,“尊重他人的想法或行为……接受新的和意想不到的事物,接受向我们提出问题或挑战的东西,或者接受我们本来可以抛开的观点和关注点,因为它们难以接受。”尽管基督教价值观很重要,但是,“互通网络”(intercommunication network)对任何人都是开放的。一些参与者是非天主教的、非基督教的,甚至是非宗教的。帕丁解释说,“作为上帝的孩子,我们在基督里都是兄弟,没有任何区别。”

被倾听的自由

多年来,“互通网络”(intercommunication network)传播着各种各样的文本。乍得的参与者研究了自法国殖民统治下实行棉花单一种植以来的社会后果。斯里兰卡的参与者回顾了渔业的劳动条件、海鲜出口商的暴利策略以及国家建立的渔业合作社的局限性。巴拿马的参与者讲述了他们为住房而进行的斗争和他们成立的邻里协会。在几内亚比绍,包括保罗·弗莱雷(Paulo Freire)在内的一群当地和外国教育工作者写道,在独立战争结束后,他们在组织扫盲计划和改变教育体系方面面临着挑战。仅在1977年至1978年间,就有近百篇文章在网络中流传。这些后来被汇编成巨著,以四种语言出版,并在世界各地的网络参与者的地区会议上进行了讨论。

这本书采用了一种异常复杂的索引系统。每个文本都有一个由字母和数字组成的代码;例如,前面提到的乍得文本的代码是“e35”。字母表示文本的类型——“e”代表案例研究,“d”代表讨论文本,“r”代表摘要——数字按时间顺序排列。这本书被分成十六个有编号的章节,每个章节都是关于 "统治"(domination)的不同主题。第三节集中讨论“对农村工人的控制”,第四节讨论了“非农村工人”,第七节讨论“住房条件的支配”,第十节讨论“卫生条件”。

每个文本都印在其中一个主题部分内,但由于分类并不相互排斥,每个部分的索引还列出了与主题交叉的文本,尽管它们来自不同的部分。例如,关于教育的第九节的索引列出了一些主要文本——泰国的“e4”,几内亚比绍的“e6”,菲律宾的“e38”——以及来自不同章节的其他文本,如第十节的“r3”,该节讨论了统治结构中卫生和教育的交叉问题。这本书的结尾增加了一个索引,根据“某些特定类别的统治受害者”对文本进行分类:“妇女”、“青年”、“儿童”、“老年人”和“族裔群体”。

“互通网络”(intercommunication network)传播的文本的惊人多样性,很快使其组织者与天主教会的保守派发生冲突。1977年,一些读者尤其对“e10”感到愤慨,这是一个由女性领导、自称为英格兰农村“基督教爱的社区”(community of Christian love)的小团体提交的。这篇文章不仅让保守派感到不安,因为它明确谴责“罗马天主教会是一种统治工具”,从事“一种有效和专门的‘洗脑’”,而且还因为其女权主义的建议,包括拒绝“在神职人员中称任何人为'父亲'”,以及承诺“称圣灵为‘她’而不是‘他’”。

经过里约热内卢“传播中心”(diffusion centers)的长时间讨论,项目组织者决定出版该文本,并附上一份说明,重申他们对言论自由的承诺,并提醒读者出版的最低要求。尽管如此,保守的主教们仍向梵蒂冈当局抱怨,后者越来越担心解放神学在拉丁美洲和其他地区的崛起。教皇保罗六世并不同情这个项目,他派使者到巴西进行干预。梵蒂冈要求主教们停止,声称里约热内卢的会议“不能采取如此广泛的主动行动,而且邀请其他主教会议加入这个项目,已经超出了其权限。”通过区域性会议建立一个分布式的全球网络,解放神学家绕过了梵蒂冈的中央权威。尽管梵蒂冈下令停止该项目,但一群巴西组织者仍继续进行抗争,直到1981年。

后来,前组织者反思了他们的“互通网络”(intercommunication network)和现代互联网之间的关系。他们不知道,在最初关于传输控制协议(TCP)的论文中,概述了作为互联网基础的技术,工程师温顿·瑟夫(Vinton G. Cerf)和罗伯特·卡恩(Robert E.Kahn)谈到了一种用于分组“网络互通”(network intercommunication)的协议,或者简称为“互联网络”(internetwork)协议,几个月后,“互联网”(internet)一词便由此而来。这篇论文发表于1974年,当时解放神学家们正在计划他们类似的网络。

1993年,奇科·惠特克(Chico Whitaker)在反思这两个互联网时,提出“网络”(network)是一种“另类的组织结构”(alternative structure of organization),在 "西方文化 "中远不如 "金字塔结构"(pyramidal structure)常见:

信息就是力量。在金字塔结构中,权力是集中的,信息也是如此,信息被隐藏或保存起来,以便在适当的时候使用,从而积累和集中更多的权力。在网络中,权力是去中心化的,信息也是如此,信息被分配和传播,使每个人都能获得他们所拥有的权力。

毫无疑问,惠特克和他的同事倾向于技术乌托邦主义(techno-utopianism)。他们希望技术进步最终能够实现信息的“自由”(free)流通,这是一种幻想,因为由政治经济条件构成的各种机器决策和人类劳动,总是过滤信息流通的内容和对象。技术乌托邦式的“信息自由”(information freedom)概念,无论是在加州的自由资本主义(Californian libertarian-capitalist)版本,还是在巴西的解放神学版本中,从来都不是完全正确的。

然而,这两个概念之间有一个关键的区别。加利福尼亚版本的信息自由很大程度上局限于对言论自由的特定理解。管理互联网公共话语的硅谷公司,如Facebook,坚持以“言论自由”(free speech)为借口,从传播右翼错误信息的帖子和广告中获利。

巴西解放神学家的显著创新是,他们超越了对言论自由的狭隘关注,走向了一种听得见的政治。神学家明白,问题不仅仅是一个人是否可以自由发言,而是一个人可以听到谁的声音,一个人的声音可以到达哪些听众。“互通网络”(intercommunication network)的目的是创造更公平的条件,不仅是为了说话,也是为了倾听和被倾听。最终,该网络的目的是放大被压迫者的声音。今天,我们的任务是为数字时代重新制定这一更为关键的信息自由概念。只有当被压迫者的声音和压迫者的声音一样大时,信息才会“自由”(free)。

历史的重拾

技术的历史常常被描述成一个线性的进程,一系列成功的发明家的故事,主要来自北美和西欧。这样的故事无处不在,部分原因是因为它们易于讲述。在某种技术流行起来后,讲故事的人可以简单地遵循少数人给出的记录和叙述进行讲述,这些人已经因其发明而受到赞誉。

这种陈腐的叙述具有重要的意识形态功能。首先,他们通过将发明家兼企业家的财富定义为一个创意应得的回报,使资本主义积累合法化。这需要抹去所有其他对特定技术产品的贡献者;就搜索引擎而言,这意味着忘记了图书馆员(她们女性化的劳动从未被认为是创造性的)和信息科学家,他们几十年来的累积工作为Google奠定了基础。

更为隐蔽的是,这种叙述也是在认可主流技术,因为它们是唯一可以想象的技术。他们忽略了许多没有流行起来的可能的替代方案,从而产生了一种印象,即现有技术只是技术独创性和良好判断力的必然结果。

如果像拉丁美洲信息学实验这样的边缘创新没有成为主流,这并不是因为它们一定比企业、军队和大都市的竞争对手差。一些技术活下来,另一些技术死掉的原因,严格来说不是技术原因,而是政治原因。古巴模式在技术上可以说比美国模式更为复杂。然而,一些技术是由广告业赞助的,而另一些则受到新殖民主义贸易禁运的限制。有的得到五角大楼的支持,有的则被梵蒂冈压制。

找回那些失去的替代品是至关重要的,因为它们向我们展示了技术本来可以是另一种样子,而且在未来仍然可以这样。然而,这些历史是很难找回的。它们的主角可能会保持匿名,它们的记录也不会被公开。

没有搜索引擎给我指出拉丁美洲的实验。通过传统的互联网搜索方法,我永远不可能找到它们。相反,我通过偶然的对话,发现了一些微妙的线索。我和特蕾莎-托宾(Theresa Tobin)聊天,她是麻省理工学院的退休图书管理员,1970年在美国图书馆协会共同创立了女权主义特别工作组(the Feminist Task Force)。她评论说,她在20世纪80年代筹集资金向桑地诺图书馆(Sandinista library)捐赠了一台数字计算机后,尼加拉瓜图书馆员用它来实现古巴的索引资料系统。

我开始更多地了解古巴系统的信息,这是一项艰巨的任务。使用传统的搜索引擎和数据库很难找到古巴信息科学最重要的资料来源。例如,尽管玛丽亚·特蕾莎·弗莱雷·德安德拉德(María Teresa Freyre de Andrade)声名显赫,但Google Scholar并没有为她的主要书籍编制索引,维基百科也没有关于她的任何语言的条目。另一方面,古巴在线百科全书EcuRed,有一篇关于她的文章。我还设法在拉丁美洲书目数据库SciELO中,找到了一些关于古巴信息学的初始参考资料。然后我直接联系了古巴学者寻求帮助。

我对解放神学家“互通网络”(intercommunication network)的发现也走了类似的道路。当我第一次在阿雷格里港(Porto Alegre)的世界社会论坛(World Social Forum)上见到斯特拉(Stella)和奇科·惠特克(Chico Whitaker)时,我从来没有听说过“互通网络”(intercommunication network),这个论坛是他们是2001年共同创办的。直到多年后,当我帮助这对夫妇将他们的个人文件捐赠给公共档案馆时,他们才顺便提到,他们公寓里一个布满灰尘的箱子里有一个涉及信息学的老项目的文件。他们很惊讶我表现出了兴趣。有时,信息检索的最佳方法是与人交谈。

更多关于替代未来的重要想法,无论是技术上的还是其他方面的,仍然被遗忘在世界各地尘封的盒子里。过去斗争中被压抑的梦想不会轻易出现在我们企业的算法feeds中。为了找回这些丢失的想法,我们必须开发更批判性的信息检索方法,继续拉美实验未完成的工作。简而言之,我们需要批判性搜索(critical search)。

批判性搜索项目将认识到,任何“相关性”(relevance)的量化都是一种解释性的、规范性的和政治上相应的行为。批判性搜索将积极努力提高反霸权主义知识传统和历史上被边缘化的观点的可见度。我们必须建立信息传播和流通系统,寻求扩大批判的声音,跨越语言、民族、种族、性别和阶级障碍。让我们从前辈们身上汲取灵感,努力追随他们的脚步。让我们用算法、界面和策略来重新索引这个世界。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!