专访|中国气候谈判参与者邹骥:须寻找一条新发展道路

1995年,在英国伦敦政治经济学院访学的34岁青年学者邹骥第一次意识到,每个人每刻呼出的二氧化碳有一天会成为这个星球面临的最大危机之源之一。

250年前,在化石能源的“助燃”下,瓦特在英国完成了蒸汽机的发明和改良。人类在很短的时间内经历了以蒸汽机为代表的第一次工业革命和以电力为代表的第二次工业革命,生产力得到了史无前例的飞跃。

然而,化石能源在为人类文明发展提供前所未有的动力时,也埋下了灾难的种子——温室气体。

对于邹骥而言,他没有想到的是,在之后的26年里,温室气体排放造成的气候变化成了他最重大的研究课题。

倒U型曲线与双碳目标

2012年1月,时年51岁的邹骥被任命为新成立的中国国家气候战略与国际合作中心(NCSC)的副主任。彼时,他正出任世界资源研究所(WRI)中国区第一任首席代表。新成立的NCSC反映出了中国对于气候变化问题的重视,这一国家级智库的成立与时任国家发改委副主任解振华关系密切。在国际舞台上,解振华眼下以另一个身份而广为人知——中国气候变化事务特使。

解振华要求邹骥和他的研究团队用一张图表来描述历史上二氧化碳排放量和主要经济体的人均收入之间的关系。他需要在即将于2015年底在巴黎举行的COP21联合国气候谈判之前获得这些信息。

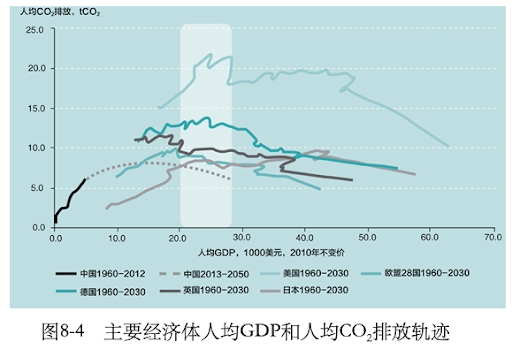

邹骥告诉澎湃新闻(www.thepaper.cn),他和他的同事们通过大量数据分析,展示了主要经济体的“环境库兹涅茨曲线”(Environm ental Kuznets Curve),以帮助人们更好地理解人均GDP 和人均排放量之间的关系。库兹涅茨曲线是以诺贝尔经济学奖得主、美国经济学家西蒙 · 库兹涅茨命名的,它是一条被环境经济学家用来描述经济与环境之间关系的倒u型曲线。

邹骥团队的分析总结了截至2012年的各大经济体人口、收入和碳排放之间的关系,揭示出主要发达国家和发展中国家人均碳排放量的规律:最初,人均碳排放量随着财富的增加而增加,在某一点达峰,然后开始下降。

假使用库兹涅茨曲线的排放峰值作为基线,将所有国家分成左右两部分,那么左边的国家正经历随着人均收入增加,排放量同时增加的“增长期”,这些国家普遍仍在经历工业化和城市化,人均收入较低,在发展方面面临诸如减贫等挑战,需要大规模的基础设施发展。因此,这些国家的经济发展更多地依赖于能源资源,其大多尚未实现碳排放与经济发展的脱钩。

右边国家的人均排放量都已超过峰值点,这些国家通常是后工业化国家,拥有完整的基础设施,制造业在经济中所占份额相对较小,而服务业占经济的大部分。它们的经济发展较少依赖能源消耗和排放,碳排放与发展已成功脱钩。”

从历史趋势来看,美国国内二氧化碳人均排放峰值达峰时对应的人均国内生产总值为25000美元(以2010年价格为基准);欧盟是23000美元;澳大利亚和日本约为42000美元。 邹骥说,回顾自工业革命开始以来的全球二氧化碳排放量规律,还没有一个经济体可以避免排放量的倒u型库兹涅茨曲线规律。换句话说,所有经济体的人均二氧化碳排放量都随着其人均国内生产总值“先增后减”。 不过,中国不会也不应该走发达国家同样的道路,而是需要创造一条不同于它们的发展道路。对此,邹骥和他的同事们提出了“创新发展道路”。根据这一路径,中国的碳排放轨迹可能受到GDP能源强度增加和能源结构中低碳能源转型的影响。他们认为,这种方法可以帮助中国以较低的人均GDP水平达到较低的排放峰值。

2015年,邹骥的团队更新了数据,预测了2013年至2050年中国人均二氧化碳排放量和人均GDP之间的关系。研究表明,中国有望在人均GDP 达到1.4万美元时就达到碳排放峰值。人均排放量峰值仅为8.3吨二氧化碳当量(tCO2e)。相较而言,美国、加拿大和澳大利亚碳达峰时人均排放峰值约为20吨或更高,欧盟和日本则约为10吨。

根据世界资源研究所的数据,2018年中国的人均排放量为6.8吨。据中国政府的统计公报,2018年中国人均GDP 为9732美元。

深度参与中国气候谈判

邹骥告诉澎湃新闻,他把自己的研究成果交给了解振华,后者询问了数据来源以及对这些数据的解释,然后将结果交给了自己的上级——时任中共中央政治局常委、国务院副总理张高丽。

2014年春,中国政府与美国奥巴马政府开始讨论中美气候变化方面的合作。两国的首席谈判代表分别是解振华和美国气候特使托德 · 斯特恩(Todd Stern)。在中方团队里,邹骥负责协调两国专家之间的会谈。

2014年11月11日晚,中国国家主席习近平和时任美国总统奥巴马在中南海举行了“瀛台夜话”。会议原计划2小时45分钟,但最终持续了5个小时。在两国元首的谈话内容中,气候合作是重要内容之一。

第二天,中美发表了《中美气候变化联合声明》,详细阐述了各自在2020年后应对气候变化的行动。正是在这个声明中,中国首次提出计划在2030年左右使二氧化碳排放达到峰值,且将努力早日达峰,并计划到2030年将非化石能源占一次能源消费比重提高到20%左右。这一目标背后有着邹骥团队的贡献。

如今,7年过去了,中美关系已经发生了巨大的变化,气候变化问题亦是如此。11月1日起,全世界近200个国家的领导人和代表齐聚英国格拉斯哥召开第26次联合国气候大会,为挽救人类共同的命运而展开努力。

2000年至2009年及2012年至2015年,邹骥作为中国政府代表团成员参与了联合国气候谈判,特别是深度参与了《巴黎协定》的谈判,对中国参与气候变化全球治理做出积极贡献。2013年至2014年,他还代表中国出任联合国政府间可持续发展融资专家委员会委员。

2003年至2014年间,邹骥作为主要作者或主要协调作者,贡献于政府间气候变化专门委员会(IPCC)相关评估报告撰写。

邹骥现在担任能源基金会首席执行官兼中国区总裁。多年来,从政府部门到学界,到业界,再到国际间谈判,邹骥在经济发展、能源、环境与气候变化战略与政策综合决策相关领域深耕多年,这使得他在业内享有很高声誉和影响力。

在格拉斯哥大会召开前夕,邹骥接受了澎湃新闻的专访,就气候变化、中国能源转型路径和面临的挑战、大国气候谈判的博弈与合作等诸多重要话题一一道来。

邹骥表示,人类进入工业时代后,物质财富的生产和消费得到了极大的促进,但这也加剧了人与自然关系的紧张,带来了气候变化等不可持续的环境危机。人类必须寻找一条新的发展道路,实现从工业文明到生态文明的转换,重塑人与自然的关系。当前,碳中和浪潮正在推动全球经济摆脱以往以化石能源为主的高碳发展模式,从根本上转变增长方式和生产、生活方式。

澎湃新闻现将对话内容整理如下,以飨读者。

结缘气候问题

澎湃新闻:您是从什么时候开始关注气候问题的?为何会关注?

邹骥:1995年的时候,我机缘巧合在伦敦政治经济学院访学,当时的任务是要把大气污染污染物和能源的使用以及经济发展,并用计量经济学的方法建立起它们之间的关系。

在读文献的时候我发现,欧美的学者把二氧化碳也放到了污染物的范围里。我当时还想,二氧化碳我们每天呼吸都在排出,也没有毒,怎么会是污染物?然后我才开始关注二氧化碳是怎么回事。

现在回过头来看,1995年联合国气候变化框架公约的第一次大会在柏林召开。我由此开始知道气候变化问题。1997年的时候,京都大会召开,产生了《京都议定书》。我当时受邀去参会,我的入门就是从这开始的。

澎湃新闻:这次格拉斯哥大会在英国召开,200多年前工业革命就是从那里开始的,气候问题的源头也是工业革命。今天我们要解决气候变化问题,是否也要寻求另一场技术革命?

邹骥:我觉得完全可以这么理解。事实上,我们要求技术革命,技术革命也推着我们走,一些技术革命已经在发生,且已经在产业中得到应用。我们要拥抱技术革命,抓住技术革命提供的历史机遇。

这种革命已经实实在在地在新能源领域发生了。比如光伏的技术成本在10年内已经下降了90%,此外诸多的ICT数字化技术的应用场景已从传统的工业部门进入居民的生活中,焕发出非常大的活力。

中美气候合作

澎湃新闻:中美是全球最大的两个碳排放国,也是此次外界最关注的焦点之一,您怎么看中美两国会否给这次大会注入一些动力?

邹骥:这取决于你怎么看。大家的公论是,对于《巴黎协定》最终的缔结,中美两国是做了巨大贡献的,发挥了领导的作用。因此,人们对全球应对气候变化的进程中中美两个大国的表现都给予了厚望,希望两国继续发挥领导作用。

我知道,对于中国目前的国家自愿减排目标,西方有一些人不满意。我可以理解一些对气候变化特别敏感和经历很深的人会有这样的感受。他们的这种愿望,我觉得我们也要耐心倾听,认真对待,不能无视。

不过,从另外一个角度来看,我也劝他们要有一个比较现实的和客观的看法。自2014年中国提出减排目标以来,中国肯定是有进步的。减排的全球进程还在启动早期,这是30年到40年甚至更长时间的进程。从《巴黎协定》签署生效至今也就5年的时间。我觉得我们既得有紧迫感,又不能太着急。

中美是全球最大的两个经济体,规模大惯性就大,调整起来的难度与影响也是巨大的,而且中间又遇到各种各样的干扰,比如新冠疫情,比如美国政府换届中间退约。中国这边我们也遇到经济转型,这不是容易的挑战。

打一个比方,你要推一个特别重的物体,推一下没推动,推第二下它动了一点,第三下动得更大一些,只要你坚持推下去,它就会动得越来越快。

我想中国一方面要呼吁加快这个进程,又要在这个过程中认清阻力在何处?我认为,中国作为一个巨大的经济体,它会经历一个加速的过程。现在有几个显著的迹象显示,我们已经上轨道了。

我就讲一个例子:可再生能源的发展正在大大加快,整个非化石能源到2020年在一次能源里面的占比是15.9%。现在发电中的非化石能源已经占到30%了,在2006年起步的时候,这一数据只有8%。

澎湃新闻:2015年,您当时是作为中国代表团成员深度参加了《巴黎协定》的谈判全过程,您可否分享一下当时中美是如何能够合作,谈成这样一个共识的?

邹骥: 当时是有一个历史发展过程的。在2015年之前,中美间已经谈了7、8年。我觉得双方当时都认识到,要保持基本的政治信任,要互相交底,在战略上不要有猜疑,然后将冲突都搁在那里,就是把分歧都搁在桌上去辩论,然后寻找解决的方案。就这种意愿,大家先形成了共识,就是我们要解决问题,就这么一年一年过来了。

当时有一个基本的条件跟今天不一样,就是当时中美尽管也有很多分歧争论,但是当时中美政治关系上还没有像今天这样低到冰点。

那个时候双方还维护着最基本的政治信任,在这个前提下,双方当然也有分歧,但是也都认识到在气候问题上必须得合作,利益有共同点,中美双方都要发挥领导作用,这个大前提是存在的。

我们在一起有无数次磋商,不同层面的磋商,然后共同提出目标,我们提出一些最基本的观点,然后影响到《巴黎协定》的最终成型。

当时中美的谈判组织分成了几个层次,首先有最高政治层,习近平主席和奥巴马总统,然后还有像当时负责气候事务的张高丽副总理这样的层面,还有美国气候特使斯特恩,他常年和解振华主任对接,他们有非常频繁的交流。

而我参与的是专家层面的磋商。为了支持中美双方政府高级官员的谈判,我们专门建立了一个专家层面的对话机制。双方把各自关心的议题拿到专家层面去讨论,也有辩论,双方讨论的结果,有的分歧仍存,有的则形成了共识,有的事实被澄清了,有些误解消失了,然后我们把所有的结果都交给我们各自的领导。

因此,气候谈判中是有专家的这种对话作为支撑的,比如可再生能源的开发潜力,能源结构调整的速度,能源强度的状况,又如后边的阻力是什么?经济增长率怎么样?双方都有很透彻的交流,这样有利于我们的领导做出决策。当时的谈判是这样来组织的。

中国能源转型路径

澎湃新闻:“碳达峰、碳中和”的目标思路也是在那个时候形成的吗?2030年碳达峰的时间点对我们来说意味着什么?是怎么计算确定的?

邹骥:应该说是有一个历史过程的。其实在2009年以前就一直在讨论,因为国际上对中国老提要求,我们就在考虑用什么样的指标,2009年的时候确定的是能源强度的指标,然后非化石能源在一次能源占比的指标,森林碳汇的指标;《巴黎协定》签署后这个承诺的标准指标变化比较大,我们增加了碳达峰的指标。

这实际上是一个发展经济学的概念。我们的经济从幼稚阶段到成熟阶段,然后到发达阶段,必然要经历高耗能的阶段,去先修建基础设施。那个阶段是能源密度最高的发展阶段,中国的这个阶段大约是在上世纪90年代到本世纪10年代。

随着人们收入的提高,经济就会发生一些新的结构性的变化,服务业就得上来,整个国民财富的构成也发生变化。庞大的中等收入人群的需求也变化了,它除了需要物质财富之外,还需要人力资本,需要把自己的孩子培养好;对空气质量、水质量、生活环境提出更高要求。它背后就是自然资本,当然还有社会资本,这是发展经济学里面所指的随着经济发展必然要发生的变化。

因此,库尔涅茨曲线为什么是倒u型的?因为它对应的就是我刚才说的那个进程,当人均收入比较低的时候,排放随着收入提高,但是到了一定的程度,经济发展的议程和内容发生变化了,产业结构也变了,需求也变了,它就不需要那么多排放,然后甚至于人均的排放还有可能下降。

澎湃新闻:中美两个国家发展阶段以及碳排放的构成很不一样,现在这两个国家都要大力减排,那他们采取的路径是否也有所不同?

邹骥:是有所不同。中国的路径可以归结成6个方面。

第一个方面是从需求端去看,未来要塑造一个更可持续的能源需求,改变生产方式和生活方式。我们要摒弃高消耗、高物质的传统方式。这需要有技术条件、心理条件和社会条件。

具体来说就是要大量的节能,提高能效。我们的企业碳排放量非常大,假使要从数量上估计,业内一个共识就是在我们整个未来减排量里边,它占1/3。

第二就是电力系统低碳化,也就是说大规模地用非化石能源来替代化石能源发电,未来要形成一个新的现代的电力系统,这个电力系统从源电源,输电网、复合管理、储能都是一体化的。可能另外1/3的减排量就发生在这个领域。我认为中国已经走上了这条路,只不过还需要时间发展。

然后我非常快速地讲剩下的4个方面,第三个是用电终端用户的电动化;就是工业、建筑、交通都提高用电水平;第四个就负排放技术,比如碳捕捉和存储技术;第五个是非电燃料的替代;第六个是非二氧化碳温室气体的减排,比如甲烷。

我们的路径就是这样,朴实无华的路径,而这个背后就是技术变革在支撑。

双碳时间表背后

澎湃新闻:我们提出了双碳目标是时间点,但大部分欧美国家都是提出一个数量上的相对减少,这当中有没有什么区别?

邹骥:有两个区别,一个区别是政治文化和东西方文化的差别。我国的这个政策我觉得有这么几个特点:一个就是中国轻易不承诺,承诺的事情是板上钉钉的,一定要做到。有的国家是我承诺很高,换一届政府,就不算数了。这在中国是不可想象的。

还有一个区别是中国确实也体现出谨慎。实事求是地讲,我们在研究水平和政策的治理能力上确实还有差距。这个当然也是由于我们面临的情况更复杂,中国这么大,我们的基础也比较薄弱。我们的社会治理体系还在建设过程中,所以你说要把握得比较精确,现在还有差距。

澎湃新闻:很多科学家认为,最关键的不是时间点,而是累积排放总量,就是全世界的排放总量。7、8年后,也就是2030年左右,现在科学家普遍担心彼时升温会超过1.5摄氏度的临界点。您觉得我们该怎么来看待?

邹骥:从科学上讲,这个排放确实有两种衡量指标,一个是每一年排放了多少,还有一个是历史累积的排放量,因为我们知道二氧化碳可以长时间在大气层里存留,一般寿命有200年至300年,所以一旦排出去了,它就停在那里了。

这两个量我们都要看。现在是,发达国家的累积量还是占大头,这个占比在一点一点地下降,20%左右的人口占到的累积排放总量大概占到60%至70%。

这就是说,一方面发达国家对今天的温室效应肯定有历史责任的,另一方面,像中国、印度、巴西这样的后起大国,也不能任意排放,也要主动承担共同但有区别的责任。不过,这毕竟还是共同的责任。

面对的挑战

澎湃新闻:您觉得现在我们面对气候变化,要解决这个问题最大的障碍是什么?

邹骥:这个障碍其实是多重的,但我觉得首先是要改变观念,就是要有新的发展理念。新的发展理念是不是进脑子了,是不是自觉地指导我们的行动了,我认为这还没有完全做到。

我觉得这个是至关重要的。我们现在的脑子里都是装的传统工业革命的那套模式,那套思维在西方国家也都历经了两三百年的时间了,传到我们这里,我们也还按照惯性走。这个不行,这一页得翻过去,得有新的理念。这是第一个障碍。

第二个障碍就是由于我们经济的惯性很大,然后结构的调整会有一系列影响出来,比如原来的投资会不会出现沉淀风险;产业结构一变,产能、产量、就业量都下来了,下岗的职工他们怎么办?我们要对这个转型的阵痛有清楚的认识和应对方案。这是一个很复杂的工作,一旦处理不好,不稳定了,搞改革转型就都没有条件了。

还有民生问题也同理,你不能让老百姓断电,冬天取暖不能够受影响,这些也都很敏感。当然还有技术上的困难,资金上的困难,这就要求我们设计好这个社会系统工程,一点一点地转过去。