天水圍失業者的日與夜

文 / 卡樂比 網站:squatting2047.com Facebook:蹲點 Squatting

天水圍發展至今日,有近30萬的香港人口居住於此。這個人口集中的住宅區,在疫情襲來的時候,不復往日的寧馨。疫情爆發之初,天水圍最吸引公眾視線的事件是該區民眾反對建造指定診所。

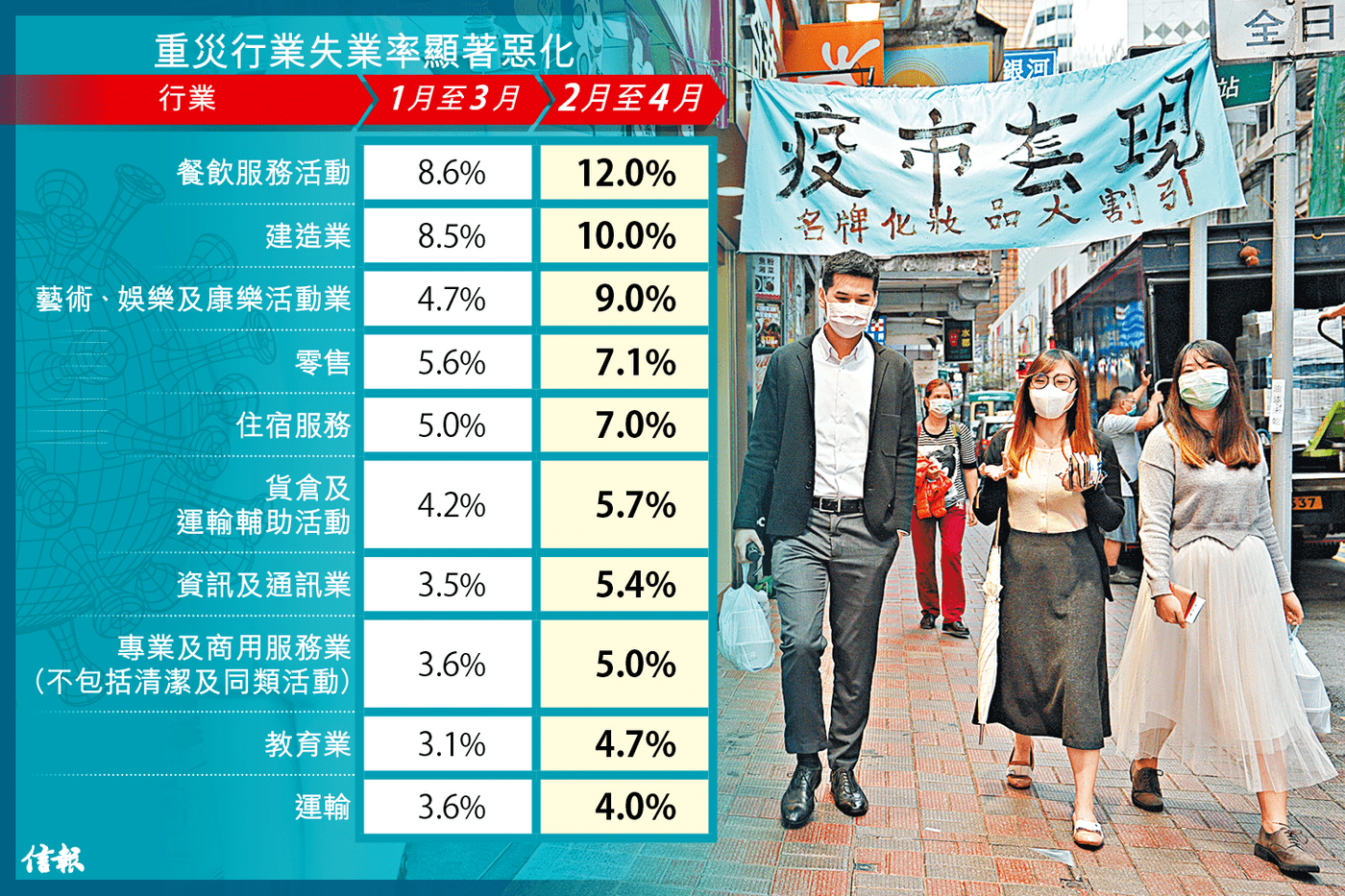

隨疫情而來的失業、工作保障不足帶來的二次打擊令居民更受傷害,但吸引的公眾注意力卻不如群體性抗議來得多。5月19日政府統計處公布的失業率數據令人失色。政府的數據表示,2月至4月經季節性調整失業率為5.2%,創逾十年新高,就業不足率3.1%,為超過15年來的高位。若問金融等行業的朋友是否受到失業牽連,回答可能是連無薪假都甚少聽聞,但餐飲服務活動和建造行業的失業率則連月上升,分別高達為12%和10%。

元朗區天水圍晴景區議員郭文浩助理何正男說,這一區的失業情況嚴峻,當前卻沒有對症且快速的良方可以打救街坊,第二輪抗疫基金則更像是幫助僱主出糧——要幫打工仔,為什麼錢卻直接打入僱主的戶頭?

蹲點此前的兩篇評論指出,政府對待失業人口的舉措如此保守,繼續以新自由主義的思維放任市場調配失業,不給予打工仔合理保障,是權力和市場的合謀。資本主義的運轉需要「產業後備軍」(reserve army of labour)服務於產業結構調整,被排斥在就業市場之外的一批人被用作「蓄水池」,以保證永遠有勞動力可以被隨時調配到不同的行業位置。在虛偽的、保障無力的抗疫基金之下,香港的基層在受苦。

一家五口失業零存款 基層基本生活堪憂

許鞍華的電影《天水圍的日與夜》中,貴姐和兒子張家安在天水圍過著平凡的日子,贵姐有一份超市的穩定工作,能維持她和兒子清貧但有自尊的生活,還有餘力去關懷居住在同一棟樓的鄰居。電影裡說:生活有那麼難嗎?過著過著就是了。年初開始的疫情卻令「穩定」、「平凡」、「普通」的詞彙離這區的居民非常遙遠,基層生活頗為動盪。

動盪也分不同層次,何正男介紹,他們議員辦事處負責的晴景區由天晴和慧景軒組成,慧景軒是私樓,經濟能力也較好,因此他們服務的主要是天晴邨(公屋)的居民。正男平日非常忙碌,要派發口罩、幫助居民申請各樣的津貼,甚至在採訪他的過程中我們也不斷被來詢問的居民打斷。疫情初期,他主要的工作是派發口罩,而大概從三四月開始,諮詢關於失業救濟等情況的街坊變得多起來,他估計有超過一百個。

在許多失業案例中,讓他印象最深刻的是一戶五口之家。家裡唯一的勞動力——做點心師傅的丈夫在二月末尾失業了,此後一直待在家裡吃著存款。當太太到辦事處時,家庭是完全「零」左錢,家裡三個小朋友最大的才六歲,很難想像一家五口在完全沒有存款、現金的情況下如何生存。

正男說,如果要幫助像他們這樣的家庭,通常是先找公益金,然後再找NGO提供的食物銀行,最後問申不申請綜援。但公益金只提供一次過的補貼,且金額不大;食物銀行的支援亦不超過兩個禮拜。因此,如果不嘗試綜援,其他的計劃實際上無法提供相對長期的保障。

「有手有腳為什麼要領綜援」:被污名化的失業者

正男提及處理失業的案例時最後才試綜援的原因:雖然已經放寬資產審查的數額,但具體的審查流程很複雜且要排期。之前疫症嚴重時社署一星期只開幾天,根本來不及處理到失業者逼切的問題。

他繼續說,「現在很多人說他要拿綜援呢,他自己都不是很喜歡的,會覺得自己有手有腳為什麼要拿綜援呢?」在定義上,「綜援」本就是針對經濟上無法自給自足的人士,附帶嚴苛的資產和入息審查制度。諷刺的是,勞工及福利局長羅致光在4月26日的網誌中說,「綜援」在香港經濟多年來的起伏中發揮了其「安全網」功能,更「稱讚」願意申請綜援的人是「能屈能伸」。這聽起來更像是局長自己在掩耳盜鈴。「綜援」的社會意涵,取決於社會成員多年來為其賦予的象徵意義,特殊時期突然的倡議難以改變大多數人對「綜援」的負面印象。根據「關注綜緩低收入聯盟」的調查,7成人士即使面對經濟困難仍拒絕申請綜援,當中3成人表示因怕被社會標籤。

正男將香港的「綜援」和其它地方的失業保障制度做了一個簡單比較。他說,在國外,失業救濟金並不需要資產審查,只要沒有工作收入就可以拿到。而即便是內地,在1986年也已建立失業保險制度,失業保障涵蓋所有簽訂了勞動合約的工人;根據工人繳費時間的不同,失業保險為失業工人提供12-24個月的失業救濟金。雖然這些失業保障的執行力度如何有待討論,但至少它們在理念上沒有把「失業」和「能力不足」劃上等號。把失業貶低為失敗的「綜援」,顯然不是失業者的「安全網」。

要保打工仔,必先保僱主?抗疫基金之分配漏洞百出

當下政府的諸多計劃裡面,能實在幫助到失業者的寥寥。何正男說,當第二輪抗疫基金推出的時候,很多居民來諮詢時都誤以為有失業救濟金。政府的所謂「保就業」提及的數字讓市民有諸多誤解,比如「向僱主最多補貼9000元」的計劃並不是指每個打工仔都可以多領到9000元,而是令僱主在出糧的時候至少有糧可出。

回顧政府提供的大手筆防疫抗疫基金,第一輪300億基金中最大筆的56億開支是用於支持零售商戶,沒有惠益到普通打工者。而在第二輪打正「保就業」旗號的810億計劃中,仍然不見直接保障失業者,而是「曲線救國」式通過補貼僱主令他們可以出糧、進而不炒人。

何正男認為,第二輪抗疫基金的問題頗多。首先,出糧本身就是僱主的責任,政府如果要令老闆出到糧,可以透過資助、借錢的計劃讓僱主申請補貼,例如食物環境衛生署給予食肆的補貼計劃。當政府要去支援打工仔的時候,為什麼不是直接打入他們的戶頭呢?其次,所有合資格的公司都可以申請這個抗疫基金,從10人以下的小企業到500人以上的大企業都在資格範圍內,但兩者的需求和緊急程度明顯是天差地別。

新一輪基金的問題不止於此。像天水圍點心師傅這樣的勞工,因為早先在店舖、企業捱不住疫情倒閉時已經失業,當下發放給僱主的大量基金也並不能讓他們重新就業。他們只能根據「放寬健全人士申領綜援」這一規定,帶著羞恥感去申請綜援。另外,政府只限制僱主不能裁員,卻不限制僱主降薪,這意味著僱主大可先降薪,再用政府的補助為自己節約成本。

香港政府回應過慢 社會問題接踵而至

當疫情下的各國政府都在跟進失業保障制度之時,香港政府的「抗疫基金」卻無法為基層兜底。美國失業者可以領取失業保險,香港的失業者卻只能指望綜援救濟。

忙於設計各式「曲線救國」的香港政府,究竟為何不直接推出各國普遍採用的恆常失業保障?如前所述,失業現象的根源是資本主義和政府權力合謀打造「產業後備軍」。然而,在疫情下,由於大規模的失業衝擊著社會穩定,連美國這樣的新自由主義經濟體都提供了些許保障,令資本主義制度不至於因為自身的裂隙而崩潰。相比之下,香港政府糟糕的行政能力令它轉身、回應得太慢。

何正男指出,如果失業保障繼續缺席,會有更多的社會問題出現,例如家暴、情緒疫症等。他觀察到,疫情和失業的疊加令很多住戶不能出門,朝夕相對、經濟壓力,家庭成員之間無法不產生摩擦。天晴邨的家庭服務中心回報說,疫情之後家暴數字升了三成,而點心師傅的太太也向正男傾訴,她看到丈夫每天坐在家裡什麼都不做,就非常討厭他。

無論生活在哪一區,打工仔女要求的不過是安穩的工作、普通的日子。但時下失業的基層日日夜夜過得如此淒慘,原本相互支持的家人也因為經濟困難而爭拗不休,香港政府於心何忍?在基層減薪失業之時,公務員還要考慮加薪來「共渡時艱」嗎?