我們的四年,我們的中文系|圍爐·FDU

畢業前,我們開始構思一篇以“讀中文系的人”為主角的文章。這並不是一個新題目,許多人都書寫過、或是講述過他們所經歷的中文系,他們往往是我們的前輩、師長,他們的書寫和講述,或多或少構成了我們對於中文系最初的想像。

這四年,那些文章中、師友口中的回憶與故事,也逐漸走入了我們的現實。這之中有複現有疊映,也有新的畫面與色彩。而這篇文章想要呈現的,便是我們這群的“讀中文系的人”,在新的時代境遇之中,會面對什麼,又如何選擇。

我們採訪了將近二十比特“讀中文系的人”,他們是我們的同學,大都今年畢業。採訪最初,我們希望尋找一個答案,關於“中文系的意義”的答案。但我們越是與不同人聊天,就越是發現,歸結出一個答案是困難的;或者說,這裡沒有答案,只有許許多多“人”的故事。這些同是讀中文系的人,講出的故事卻小同大异。我們花費了許多精力,才勉强把這些不大相同的故事綴連在一起,勾畫出一個四年的輪廓。

也許一年後、兩年後,乃至十年後,這些故事再度被講起,會大為不同;也許故事會逐漸變成回憶,變成想像,並最終凝結成意義。而現在,這篇文章可以作為一份記錄,也作為一份祝福——記錄這些人此時此刻的所思所想;祝福大家“望道四方”,也幸福快樂。

中文系何為

1977年,陳思和老師考入復旦大學中文系,系主任朱東潤先生在第一節課上就說“中文系沒有培養你們當作家的義務”,陳老師記得“當時很多人傻了,回到寢室發牢騷,覺得報錯專業”。四十年過去,仍有不少懷有“文學夢”的同學進入中文系,他們同樣被告知“中文系不培養作家”,但他們不再對這個問題過分烦乱,“雖然不教,中文系仍然是離文學最近的地方。”

“中文系培不培養作家”是個老問題。上世紀四十年代就有對“中文系何為”的討論,當時許多著名學者,如聞一多、王力、程千帆等都加入了這場討論,討論的覈心問題之一,就是中文系應不應該教創作。當時,“中文系不培養作家”這一說法,實際上是為了塑造中文學科的專業性、知識性和科學性,這種話語有其歷史脉络。而當今天再說起“中文系不培養作家”,就更像是一種“中心”的宣言,即我們究竟應該對中文系抱有怎樣的想像、何種中文系學生的生活是最值得過的。

“中文系不教創作,偏重學術。”這句話常被用以回應外界的疑問,但學術究竟意味著什麼?這對於初入中文系的學生來說仍是個問題。

何本華記得“詩騷精讀”課上蔣文老師重釋“詩無達詁”,她說“詩無達詁”的原意並非通常理解的“詩歌沒有最恰當的解釋”,而是說沒有一個解釋能够通達到所有人,“達”是通達的意思。但這不代表不存在客觀正確的解釋,對於“真義”的追求始終應該是研究詩經的起點。蔣老師講《詩經》,幾乎沒有文學賞析,僅僅是訓詁詞義,從較早的毛傳鄭箋孔疏,到清代馬瑞辰、王先謙等人的考據,再到現代學者的研究,那些綿延千年的爭論,對“真義”的孜孜追求,讓他感到學術研究的求真有著無窮的魅力。

晨璐上大學之前並不怎麼瞭解語言學,以為語言只是文學的載體。進入中文系、接觸語言學之後,她發現語言本身是一個獨立而複雜的系統,“其中有很多有意思的問題”。她隨陶寰老師出去做方言調查,晚上老師學生們在一起聊天,陶老師說:“對我們來說,至高無上的是事實。”這句話晨璐記憶至今,“我當時就覺得被觸動了,感覺這就是從事學術研究的意義所在,去發現事實,在事實的基礎上尋找規律、建立理論。”

對於進入中文系的同學來說,由興趣閱讀向專業學習的轉變是重要的一步。社會關懷、人文精神、自由意志、追尋真理,這些最初吸引著我們的宏大命題誠然重要,但是作為專業學習者,還是要本於那些看起來形而下的學術訓練。

俊銘是文學專業學生,但他第一次“做學術”是在語言學領域,依靠方言詞典做自己家鄉方言同音字彙的編纂工作。中期答辯時,他被質疑“做的事太基礎,沒有創見”,感到十分沮喪。散會後,他的指導老師盛益民老師對他說:“沒有腳踏實地做過基礎性的工作,所謂的‘理論創新’都是空中樓閣。”這句話對俊銘的影響很深,“感覺一下子被攫住了,我想學術研究都應該如此。”俊銘第二次“做學術”回到了文學領域,他下了很大功夫閱讀並分類抄錄原始資料、再做成統計表。這次的指導老師是侯體健老師,俊銘記得當時和侯老師講自己的思路,他一邊滔滔不絕,一邊惴惴不安,“但侯老師居然耐心聽完了,並且立刻給了我三個方面的建議。”侯老師的謙沖隨和及强大的專業素養也給了他繼續前行的動力。

“但最後能有多少人走學術道路呢?”小T則認為中文系的學術導向對於許多人的出路沒有多大意義。斐婕也曾為此感到困惑,上大學之前,她對任何專業都沒有概念,只是覺得中文系的課程更合自己口味,就放弃了大多數人都更看好的經院,高分報考中文系。進入中文系之後,她一度感到很迷茫,她不打算做學術,不知道學的這些知識究竟有什麼用,最困惑的時候,她忍不住在班群裏發問:

“如果我們無論學什麼以後都是做與專業無關的事,那我們大學四年究竟在獲得什麼?”

回頭看來,在大一就捅破這層窗戶紙,是很勇敢的。在任何時候,追問而非自我合理化,都是迫近答案更好的方案。

在聖光中沉醉,或為大地煩憂

斐婕發問之後,一比特學姐引了一段太宰治的話作為回答:

“學生們,請牢記自己的特權,請為這特權驕傲。你不會永遠擁有這種權利,啊,光陰真是倏忽即逝,囙此請務必好好珍惜,切勿玷污了自身。待你們從學校畢業,地上的瓜分之事自會找上門來,縱使厭惡也必須接受。你們會成為商人,成為編輯,成為官員。但在神的寶座上與神並肩而坐這種事,走過學生時代便不會再有,錯過後便永不再來。”

發問與回答的人都是真誠的。中文的確不是就業導向的專業,來到這裡的人,大多是依循愛好與理想,就好比席勒《地球的分配》一詩中的“詩人”,在神明的聖光中沉醉,遺忘了大地之上的煩憂。

之藝回憶起大一時詩社聚餐,一比特學長沒喝多少就醉了,拿起筷子邊敲桌子邊唱歌,其他的人就跟著一起起哄、一起唱,結束後一群人又在夜色裏遊來晃去。

“你可以散漫地與朋友無節制地聊天,通宵達旦;可以恣意投入無邊無際的學問的天地,望盡野眼。你會覺得這個世界上沒有不能去馳騁想像的,沒有不能去嘗試實踐的,沒有不能去思考表達的。……那其實就是‘自由’兩個字。”這是陳引馳老師描述的他所經歷的中文系,晨璐到現在都還收藏著這篇致辭,四年來,中文系很少讓她失望,“正是因為這群同班同學、這些師長,我對中文系的想像才得以實現。”

殳簡從國中開始讀蘇軾,她每次去杭州,都要沿著蘇堤從這頭走到那頭,“西湖裏的水似乎是從宋朝流過來的,我在堤上走,彷佛能够體會到蘇子撐船在河裡遊的感覺。”她往往能够從古人那裡尋得某種微弱的陪伴,“人都是需要陪伴的,我的陪伴比較容易在古人那裡找到,在我孤獨的時候,那些東西趁虛而入。”

“但那時讀蘇只是停留在表面印象,其實難以產生持久的親近感。”殳簡說,朱剛老師對於蘇軾蘇轍的研究帶她真正進入了那個世界。

殳簡印象最深的是聽朱老師講蘇轍的《管幼安畫贊》,這篇畫贊作於蘇轍生命的最後一年。管寧少年時回避東漢亂世,晚年也不加入曹魏政權,蘇轍說他“少非漢人,老非魏人,何以命之,天之逸民”,他不屬於任何朝代,是個活在天地之間的人。朱老師說,通過蘇轍對於“天之逸民”的讚頌,彷佛能够瞭解他為何自號“潁濱遺老”,他是覺得自己不再屬於眼前這個時代,只屬於門前的這條潁水。當時朝廷尊奉王安石“新學”為唯一正確的思想,對司馬光、程頤、三蘇等人的著作嚴加封鎖,面對如此荒唐的局面,蘇轍以這樣的管道保持著清醒與倔强。早年的蘇轍非常主動地投入他的時代,晚年卻認為自己不再屬於這個時代。殳簡記得,當時朱老師講到這裡,長長地喟歎一聲:“判若兩人啊!”

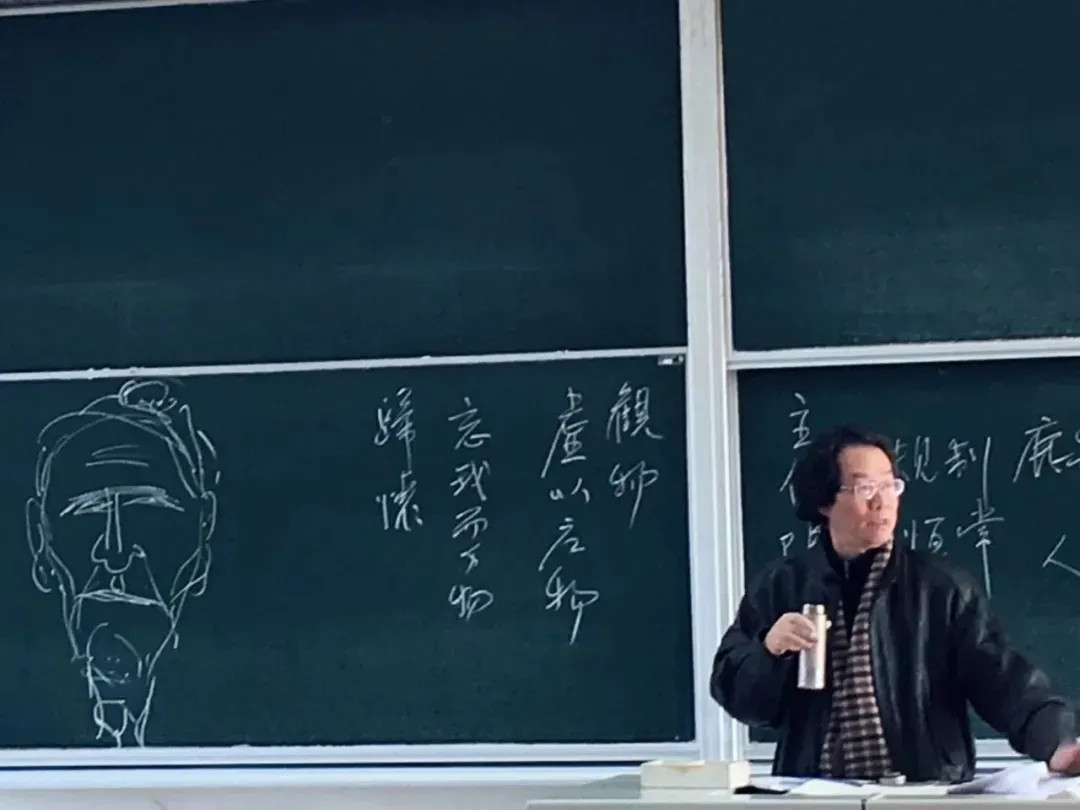

不少人都還記得開學第一課的情景,那是汪湧豪老師的“中國文學傳統”。第一節課那天,老汪踩著鈴聲進門,不知是誰帶起了頭,教室裏頓時掌聲雷動——課前鼓掌的情形可並不多見。老汪第一節課沒講“文學”,也沒講“傳統”,而是講了許多題外話,他和大家聊人生的意義,他引用莎士比亞的“人生如同癡人說夢,充滿著喧嘩與騷動,沒有任何意義”,但隨即說:“但我們就是要在有限的時間裏挖掘出一點人生意義,如果你找到了,歡迎找我聊聊。”教室裏不時響起掌聲和笑聲。

老汪代表了一種對於中文系課堂和大學老師的想像,冷峻幽默,率性風流。阮方怡當時也選了老汪的“中國文學傳統”,她印象最深的是聽老汪講“刊落浮華”,當時覺得這就是自己想追尋的中文人的“風骨”,但她後來漸漸覺得,老汪可以這麼灑脫,大概也是有一些優越條件的。倚樓也有類似的感受:“中文系老師、同學想事情會很理想化,老師對我們總是有美好的期望,但實際上達到那種狀態是很難的,給我的感覺是‘你講的很有道理,但是我做不到’。”

事實上,那些“煩憂”並不會等到畢業才找上門來。中文系學習的“門檻較低,堂奧極深”,無邊無際的知識會讓人望而生怯,身邊的“大佬”會讓人倍感壓力,那些熱忱與熱愛,也終要在一場場並不暢快的閱讀與寫作體驗中經歷磨煉。

在現有的評價體系內,那些“煩憂”最為具象的表徵,是績點。復旦規定每門課A類成績不能超過30%,想要拿到好成績,僅僅做好自己是不够的,還要超過別人。曉宇覺得,作為學生“我們不是不想讓別人好過,只是想讓自己好過”。談起期末,每個人都有一些“獨家記憶”,雅芸寫論文壓力最大的時候,甚至出現了心律不齊的症狀,當時她還和室友開玩笑說:“如果我撐不下去了,請你幫我把論文交給老師。”曉宇的記憶裏,一到期末,寢室裏24小時總有人醒著,通宵背書的時候,整個復旦都在夜晚的黑暗裏,這時宿舍樓、通宵教學樓的燈光就顯得格外明亮,像兩個孤島浮在茫茫的海面上。

而在茫茫的現實面前,那些自由浪漫的理想也顯得有些孤弱。前面那位學姐的回答,劉斐婕看到之後很感動,但是感動之餘,她隱隱覺得“這不一定是我要走的路”。斐婕覺得自己就是一個普通人,不是有了“復旦”這個標籤就什麼都能幹好,她希望能為自己留好“後路”,轉專業不成,就去修會計專業的二學位,對她而言,就業、出路,這些與情懷理想距離遙遠的詞彙,永遠是最切身的、無法忽視的“現實處境”。

從遠處回來

駱玉明老師的“《世說新語》精讀”的最後一次課上,他講到《世說新語》裏的一段:

“謝太傅盤桓東山時,與孫興公諸人泛海戲。風起浪湧,孫、王諸人色並遽,便唱使還。太傅神情方王,吟嘯不言。舟人以公貌閑意說,猶去不止。既風轉急,浪猛,諸人皆喧動不坐。公徐雲:‘如此,將無歸?’眾人即承響而回。於是審其量,足以鎮安朝野。”

駱老當時說:“我願意將謝安的這一段稱為‘從遠處回來’,當你從遠處回來的時候,就不會覺得眼前的一切對人的影響有多大,站在曠遠的立場上,眼前的悲哀就會變得渺小。”

當時俞瑋婷在3108的大教室裏,她聽到了這一段,但並沒有多大感觸,對她而言,眼前的悲哀才是最切實的,駱老師的話並不能帶來安慰。

整個大一大二,對課程和老師的“不適應”一直困擾著她,不適應中文系老師們天馬行空的上課管道,也不適應國內大學一學期十多門課的快節奏,以至大二時一度深陷抑鬱的情緒中,常常很早醒來,再也無法入睡。課程、績點,將來的方向,全都如在霧中。

轉捩點是大三,她花了一年時間遠赴美國加州和英國愛丁堡交流。在國外,一學期只有三五門課,但每門課的任務都很明確,她每一天都過得非常規律,和老師同學的討論交流也更多。這讓她覺得自己不再是被灌輸知識,獲取知識和做研究都很有成就感,於是找回了對文學和文學研究的興趣,也重拾心靈的安靜。疫情期間,她在愛丁堡大學,校園逐漸變得空曠,宿舍樓裏的人也越來越少,每天課程結束之後,就不再有多餘的社交。從某種意義上說,她是徹底孤獨的,但這種孤獨帶給她前所未有的寧靜。她宿舍樓附近住著一隻狐狸,每天散步時,偶爾能看到這只狐狸慵懶的身姿,春天的櫻花樹下,它旁若無人地撓著脖子。有時她會去附近的山上,有一次很晚了,還是大著膽子上了山,在山上可以俯瞰整個愛丁堡的夜景,那時她覺得,自己是如此愛這座城市。

對一座城市產生歸屬感,有時也是很後知後覺的事情。善長在新加坡待了四個月,那時常坐公車,望著新加坡的街景,讀著托爾斯泰的《童年》,有時會有思鄉的衝動。而一別坡國後,新加坡的陽光、草地、天空,就成了新的鄉愁。他在新加坡國立大學選了一門有關《紅樓夢》的課,臨近中秋的時候,這門課的劉晨老師組織了一次非常規的授課,當時大家聚在一起,仿照《紅樓夢》玩占花令的遊戲。具體的遊戲他已經記不清了,就記得劉老師吟了一首小詩,內容有關她遠赴重洋求學,以及對學術的熱忱和期待。她念詩時,善長覺得在座的老師同學們的距離變得非常近。

國外的教學模式與國內差別很大,交流的同學大都有類似的感受。樂琰大二在英國曼徹斯特大學交流時,每週也是只有四五節課,但是每門課的文獻閱讀、小測、討論帶給她的是實實在在的獲得感。大一的時候,她什麼都想探索,社團、學生組織、實習,加上一學期十幾門課的壓力,讓她覺得自己無法面面俱到,時常感到挫敗。她回憶起來,在國外那半年規律而有目的性的生活,讓她整個人安靜下來,也讓她學會了如何學習,如何安排時間。

在異鄉求學,其實也不僅關於學業,人與人的際會總能給人意外的感動。天天在加州伯克利大學交流的學期快結束時,系主任突然送她一套書,“明明之前和這位老師也只是偶爾聊過”。送的書是科幻小說,《Earth Sea》,老師說:“裡面每個東西都有一個真名,比如窗外的那棵樹,只要你叫它的真名,它就會活過來。”他說這話時,那棵樹在窗外搖搖晃晃,臨近黃昏,夕陽的光灑在枝葉間,天天對這個畫面印象特別深刻。

善長在新加坡國立大學交流時,常常翻蘇軾的集子,他很喜歡那篇《記遊松風亭》,國內的學習有時給人感覺很像是文中寫的“兵陣相接,鼓聲如雷霆,進則死敵,退則死法”,仿佛始終被催逼著前行。國外的半年就像是一次暫停,教人領悟“當恁麼時也不妨熟歇”。

直言與沉默

2020年冬天,那場常常被表述為人類社會“史無前例的危機”的疫情爆發了。那些天留下的最深刻的記憶,是一天天上升的確診、死亡人數,一座座封鎖的都市,互聯網上鋪天蓋地的令人心碎的消息……以及一個沒能返校的學期。

阮方怡身在疫情漩渦中心的武漢,親身經歷了疫情初期的那些混亂和不安,封城前兩天,她站在陽臺上,看著許多車輛匆匆出門,逃離這座城市。在為日常物資擔憂的那些日日夜夜,她也關心著這座城市的命運。她的書桌正對著窗戶,每到晚上,對面樓層只有寥寥幾個窗戶還亮著燈,那時網上有很多人說武漢是“死城”,夜晚寥寥的燈光仿佛印證著這一點。除夕那天晚上,她原本以為會是一個死寂的節日,但忽然間,窗外有煙花綻放,一簇簇煙花照亮了夜空,一個念頭在她的腦海中湧現:“這個城市還活著。”

疫情封鎖了都市,隔絕了人與人的交流,當一切變得失序時,人們才意識到“平常”的可貴。孫晗玫形容疫情在家的那段時間像“溫水煮青蛙”,一點點蠶食著以往的生活狀態——有活力的狀態。衛生間瓷磚上的水汽,不那麼寒冷的地板提示著春天的到來;可局限在這個空間裏的交流,隱身於線上的朋友們又提示著這個春天的與眾不同。人與人的線下溝通因其缺席而顯得格外重要,就像楊乃喬老師在“比較文學導論”的直播課上一遍遍強調的:“同學們,請讓我看到你們的在場!”這句話一度超越了“比較文學不是文學比較”,成為了大家對“比較文學”最深刻的印象。

那一學期,同學們除了學習,也發起過募捐,也參與過報導,也發過聲,有過行動。郜元寶老師也曾寫過文章討論疫情期間的寫作與發聲,其中有一句是:“抗議直言的勇氣永遠可嘉,保持沉默也有其值得理解的權利和理由。”

這句話用在中文系同學上,很有概括性。老教授陳允吉先生常常說,復旦中文系有“鬥士傳統”,這傳統現在是否尚是主流,應該很有疑問,但無論如何,鬥士的背後,永遠有沉默的大多數作為底色。

老H因其經歷和性格,大概是屬於“抗議直言”的一類。19年以前,他覺得自己所接觸的社會現實,在那種“美”的文學觀念中找不到合理的解釋路徑。直到讀了《資本論》,才第一次感覺找到了分析世界的鑰匙。他越發覺得那種有關“純文學”的中文系想像太“高貴”了。疫情期間,他做了一些調查,也嘗試過發聲。他覺得每個人有自己的選擇,但這個社會需要“鬥士傳統”,對他而言,行動的管道就是面向現實的思考與寫作。K君也認同“鬥士傳統”,在她看來,個體的生命歷程或多或少包含著壓迫,“發聲”不只是對於社會的責任,也是對於個人的責任,而鬥爭的形式、方法、路徑會隨著時代有一定變化,“所以我們會讀些跨專業的書吧,哲學、社會學、政治經濟學都得讀點,總想找些新的可能性。”善長也曾聽說一樁趣事,說是某學期有同學去旁聽哲學系張雙利老師的“西方馬克思主義原典”,落座以後愕然發現,在座一半的同學竟都來自中文系。

當然,系內的政治觀點也自成一光譜,有呐喊工人權利的,有在被採訪時以雨傘杵地,大談“中國應該回到貴族政治”的,也有整日痛心於“中國啟蒙事業之未竟”的……

不過,更多數的同學大概如郜老師所說,“保持沉默也有其值得理解的權利和理由”。他們也關注公共事件,保持著基本的善良與同理心,但出於謹慎,並不過多參與公共討論。疫情期間,殳簡也關注社會新聞,但她總是避免過多介入,疫情讓她意識到人的有限性,她不希望居高臨下地發表議論,但她偶爾會開腦洞:“如果蘇軾去做鄂州知州,想必事情不會這麼糟糕吧?如果蘇轍做右司諫,一定會大罵武漢市長。”

而身處資訊爆炸的時代,如何在紛繁複雜的外界訊息中,仍能保有內心的平靜,大概是“沉默”最為積極的意義。疫情那個學期,馬晨璐儘管也參與了一些防控服務的工作,但總覺得自己和外界是割裂的,這個世界正在經歷一件大事,個人的責任懸在頭頂上,卻總好像落不到實處,社會中的個體的存在像是空白。最煩悶的時候,晨璐把自己關在書房裏,閉關讀書翻譯,心情會平靜不少。

疫情開始前她剛結束了加州伯克利大學的交流,帶著奔赴世界的遠大理想回來,但疫情在家的半年她逐漸明白,人還是需要去珍惜一些真實可感的東西,比如親情,比如平凡生活裏微小的幸福,比如時代洪流裏難得的平靜。

莫忘曾經是書生

重返校園時,已經是大四的學生,孫晗玫焦渴的相機捕捉了許多學校裏的花花草草,被疫情圍困在家的大半年,加上即將到來的離別,使她格外珍惜在校的時光。但大四更像是一個漫長的旅程裏行色匆匆的結尾。“團團如磨牛,步步踏陳跡”,在畢業、升學或就業間像陀螺一樣奔忙,大四好像也沒有那麼特殊;在還意識不到的時候,別離忽然就近在眼前了:拍畢業照、聚會、道別,“每道一聲再見,就會死去一點點”。有的人尋到了偶然中微小的確定性,有人還將繼續徘徊不定。但無論如何,那些延宕四年的猶豫與懷疑,也都暫時有了一個結尾。

從事學術研究曾是許多同學理想的出路,胡雅芸覺得自己是幸運的一個,度過一兩年的迷茫期後,她找到了文獻學這個“可以抓手的點”。文獻學是注重實證的學科,她覺得很契合自己的個性;四年裏,她也獲得了足够的支持和信任,這些給了她繼續讀下去的動力。雅芸覺得可能人就是有不同任務的,“有的人是將這個世界推動向前,但也需要一些人,來保存過去時代的東西。”她知道未來的道路不會輕鬆,“讀一輩子書”是迷人卻遙遠的夢想,但做學術只是眾多職業中的一種,也需要面對複雜衝突的現實生活。

阮方怡也曾有做學術的理想,但四年過後,她將離開校園,進入體制。畢業前善長與她在光階聊天,那時接近晚上十一點,光華樓還有星星點點的燈光。善長想起在好幾比特博士學長的論文後記中都提到相似的故事:每當深夜,行至光華樓前,看到導師辦公室的燈還亮著,就會受到鼓舞。談話間,阮方怡忽然說到:“中文系的老師和同學們都是很好很好的,只不過可能不適合我吧。”

文學研究與文學愛好之間的張力,也一直延續到大四。孫晗玫填報高考志願時把中文系作為她唯一的選擇,不過她的興趣在於創作,而非文學批評與學術研究,她不免在晦澀的理論中暈頭轉向,也曾烦乱是否要繼續深造。但她從未後悔。她熱愛文學,“就算被它折磨也不會放棄”;她也熱愛中文系,中文系也給了她閱讀與思考的空間。在她看來,“社會學與心理學往往強調的是人如何更好融入社會、與這個社會和諧相處;而中文系教給我們,如何不被這個容易改變的世界改變。”她最終決定離開學校,“繼續讀研和未來想做的事情還是背道而馳,我需要有更多的社會閱歷,來寫出更滿意的作品。”

還有那個早早被提出來的疑問:我們大學四年究竟在獲得什麼?四年後,劉斐婕離開中文系,去一所財經類院校讀研。她曾經期待中文系能帶給她“博雅教育”的體驗,但四年過後,她覺得中文系許多課“沒必要上,最終只是背背講義”。“中文系能提供一些寶貴的東西,但對於許多現實的問題,它是無力的。”

諸如此類的問題,“中文系使我們獲得什麼”,或是“中文系的意義何在”,在剛剛提出時,大多數同學會一時語塞,不知從何說起。這是一個需要短暫停留的問題——

沈彥誠會從人文傳統那裡尋找答案,他提到20世紀的幾比特最偉大的文學研究者,巴赫金、奧爾巴赫、錢鐘書,都身處於一個沒那麼好的時代,卻能够從文學中、從人文主義傳統中獲取安身立命的力量,“面對時代的紛擾,我們可以從傳統中尋求穩定的依靠,但不是說兩耳不聞窗外事。對我而言文學研究也是如此,時代與個人彼此‘闖入’,又各自獨立。”

慶園也有相似的感受,她無法想像在大學期間不接受文學教育,在中文系,她可以沉下心來讀書,看那些偉大的人是如何面對人生的困境、歷史的風浪的,那些偉大的作品是如何被寫就的,“他們如同精神導師在給予我們力量”。

而倚樓在短暫思索之後,說:“中文系教我們做一個好人。”倚樓說完這句話自己笑了起來,這樣的“意義”聽起來有一些脆弱,“做一個好人有什麼意義呢,我也說不來,但是我們要做一個好人。”

曉宇說了幾乎同樣的話。她回憶起大一時上張新穎老師“沈從文精讀”時的場景,張老師上課不讓學生用手機、電腦等一切電子產品,教室裏非常安靜,只有他自己說話的聲音。有一次課,外面下著雨,張老師在教室裏讀著《湘行書簡》裏的一段文字:

“站在船後艙看了許久水,我心中忽然好像徹悟了一些,同時又好像從這條河中得到了許多智慧。三三,的的確確,得到了許多智慧,不是知識。我輕輕地歎息了好些次。山頭夕陽極感動我,水底各色圓石也極感動我,我心中似乎毫無什麼渣滓,透明燭照,對河水、對夕陽、對拉船人同船,皆那麼愛著,十分溫暖地愛著!”

窗外的水聲、文字裏的水聲,虛虛實實,混在一起。教室裏人影晃動,曉宇坐在其中,神思晃蕩,想起張老師曾說過,他特別討厭那句“未經審視的生活是不值得過的”,世俗的生活同樣是值得過、值得被尊重的,人是值得被愛的。曉宇回過神來,心中好像也徹悟了一些。

石頁記得大一快結束的時候,那年畢業的學姐在宿舍樓下的黑板上貼了一張便利貼,上面寫著,“家總要成,錢總要掙,奔走紅塵,莫忘曾經是書生”——這句話最初是古籍整理研究所的陳正宏老師題在某届研究生的畢業紀念冊上的。與即將分別的同學們聊天的這些日子,她又想起了這句話。“莫忘”的究竟是什麼?這個問題不一定有普適的答案。在紛繁多歧的“現實”道路之中,尚有值得銘記的某些事物,或許是一些價值,或許是一些知識,或許僅僅是這段時光。“莫忘”本身是一種祝福。

(文中部分受訪者為化名)

文|閆力元、殷碩

圖|感謝馬晨璐、俞瑋婷等提供配圖,部分圖片來源網絡

稽核|天天

微信編輯|方華

matters編輯| Marks

圍爐(ID:weilu_flame)

文中圖片未經同意,請勿用作其他用途

歡迎您在文章下方評論,與圍爐團隊和其他讀者交流討論

欲瞭解圍爐、閱讀更多文章,請關注本公眾號並在公眾號頁面點擊相應選單欄目