你這樣看待過攝影嗎?| 螢與日:最深邃的是表面皮膚

*展覽為「螢與日:陳傳興個人精神史第二部」;策展人:顧錚 ;2019.11.2-2020.1.12 龍美術館 西岸館(上海)

*若無特殊說明,所有圖片均來自龍美術館官方網站。

他已經是個老人。拄著拐杖,薄薄的身板,微微弓著背,瘦小的臉上架著一幅粗框黑邊橢圓眼鏡,像一個青少年還沒有長開卻已衰老了,黑色、藍色或是灰色的上衣,褲子平整,不說話時微抿著嘴,冷靜、克制。

1976年,陳傳興作為初代留法的台灣年輕人,從小島到歐洲,念了法國裝飾藝術學院的第一屆攝影系,隨後又學了電影理論、精神分析、符號學,一待就是10年,「我坐著船過去,看到我的屍體漂過去。」這是他對自己那10年脫胎換骨的描述。

20世紀70年代被歷史學家托尼·朱特(Tony Judt)稱作精神上最沮喪的10年,經歷60年代的大繁榮後,歐洲經濟急速並持續地衰退,社會大失業,大範圍政治暴力湧現,70年代成為憤世嫉俗的意識形態幻滅年代,集體主義正轉向個人主義,心理學成為顯學,年輕世代開始更關心一份好的工作而非社會運動。那同時是個哲學書是暢銷書的時代和地域,羅蘭巴特、福柯、德勒茲的課堂門庭若市……而精神燈塔們最終死的死、瘋的瘋,陳傳興開始用弗洛伊德的理論,每日對自己精神分析。

他的描述中充滿著死亡、幽靈的意象,也帶著死亡的意識分析自己,無論是青年時期的他:「走出溫室進入荒野,身體被肢解,掏空,零落四散,惶恐失魂沒了方向,日日都是新事物。」還是40年後的現在,他說如今自己步入了老年,走到所謂人生的黃昏,而自己所拍不是死的,40多年,這些底片有的已長出霉菌,是有機的、在生長的。這種影像對於他的生命意味著什麼?

「螢與日」是繼2015年展出的「未有燭而後至」陳傳興個人精神史的第二部,他計劃了四個部分,依時序呈現過往不同階段的作品,「未有燭而後至」拍於少年時期的故鄉台灣。此次展覽的攝影作品,正是他留法十年之初1976-1980五年所拍,「螢與日」取自《寶行王正論·雜品第二》的「譬如螢與日,於光微有似」,也代表了展覽的兩個空間。展覽並未命名為檔案式的個人生命史,而是精神史,陳傳興作為一位涉獵多領域跨越歷史的人,影像於他何以成為精神的?

胚胎中的潛在影像

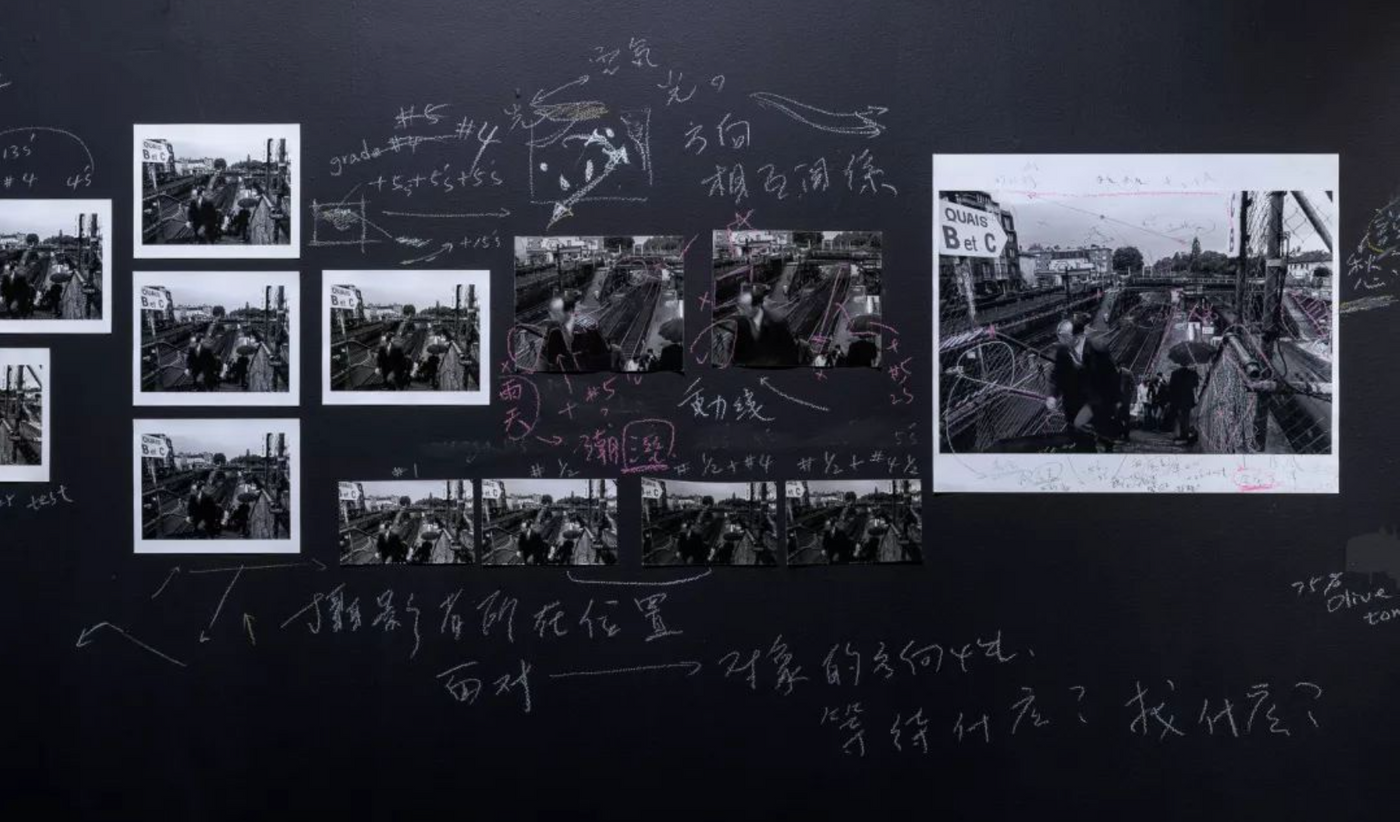

「雨天、潮濕、空氣-光、相互關係……攝影者所在位置、等待什麼?找什麼?」進入一片漆黑的展場,入口的展牆上重現了印相時的筆記及選相的過程,對照片的拆解像是偵探片里對犯罪現場的分析:這些像片是怎麼來的,它經過對拍攝時氣候與環境的勘定,重新思考那個時刻和場景。

陳傳興回顧這10年經歷時表示:「這時期我的攝影與光影、氣候、人的體態、生活扣得很緊,其中能看到時間的軌跡,以及很微妙的觀看方式、角度,甚至拍攝者與拍攝對象的變化。」選相和重印試圖還原拍攝時的情景,也涉及銀鹽工藝相關的技術數值,像片不是一種機械重復的呈現。這種展示難免將人引向對數碼/銀鹽關於去物質化的討論,但並非關鍵。

數碼和銀鹽根本的差別在於潛在影像(latent image)的消失,也就是拍攝到顯影之間成為即時過程而不可見,無法經歷在化學試劑中影像慢慢出現的中間時刻。不帶有一種銀鹽消逝的懷舊情緒,這裡展現的攝影超出了數碼/銀鹽此二元,回到了本體和源頭:光影本身。同樣在這片區域里,有一面熱敏材料製成的牆,在熱的觸摸下,其下的影像逐漸顯影又消失,在可見不可見之間,展現了形成影像的過程。從潛在影像到顯影成像是攝影術發明的關鍵。

廳中放置了叫「霧室暗影」的蒸汽箱,陳傳興向達蓋爾致敬的作品,根據它的成像原理,裡邊的影像出現之後,作為母體的負片影像隨之消失。第一張底片出現後,前人焦慮地尋找能將影像固定下來的方式。古典攝影史的敘述總是與科學實驗聯繫起來:曝光時間的長短、顯影和定影的化學反應,為把影像固定、細節呈現及更真實的還原做出努力。實際上展覽光線仍然會讓像片的陰離子產生變化,在暗房中這些像片經過硒鹽調色(Selenium toning)使銀鹽更穩定。陳傳興將攝影非永久的材料和不穩定的特質看作死亡自身的呈現(陳傳興《明室鏡語》語)。

表面皮膚:顯現的影像

攝影討論的空間通常在攝影之外,作為媒介的攝影常承載著政治的、經濟的、人類學的意義……進入展示正相的「日」展廳,136件銀鹽按「市集」、「墓園」、「旅行」、「奧利機場」、「送貨卡車之旅」、「婚禮」、「勞動者」和「影」8個主題陳列,從中窺見20世紀70年代西歐的生活場景與人物,即使照片里拍攝了當時的勞動者、少數族群與各種膚色的人,照片平實的命名 「機場阿拉伯人」「牧羊人」……只是記敘了一些基礎的事實訊息。它們的構圖平衡,沒有強烈的視覺衝擊,入口兩張呈現大片的暗色調,冷冽、孤寂。

像片本身的指涉性強,也因此是透明的:像片就是像片所顯現出的。拍攝於上世紀70年代西歐的各色人群和勞動者不免讓人想到它在那時的特殊意義,當時經濟衰退的直接後果就是外國工人的冷遇,外勞被遣返回國,少數族群不受白人工人階級的歡迎,作為黃種人的陳傳興更是他者中的他者,一個到歐洲的台灣人拍下了這些與自己有共通之處的異己人。但陳傳興強調他不帶任何意識形態,甚至至今還不知道這些照片對自己的意義是什麼。其實在他的像片中不乏十字架、莎樂美等象徵,甚至選在入口處的兩張照片,也象徵了當時歐洲的兩大宗教:基督教和伊斯蘭教。他在敘述中並沒有給照片加上任何表徵或社會學、人類學的意涵,將它們卸掉了「表徵的重負」,向我展示的是一個純粹的影像空間。正因為像片同義反復的邏輯,呈現上世紀70年代的非白人勞動者,一下讓人關注到表徵,去猜測拍攝者的意圖,容易忽略影像的本質,甚至忽略在像片之外人與相機與拍攝對象的倫理。

在展覽相關的對談和活動中,陳傳興始終強調影像的本質,作為攝影的攝影。攝影者只能拍攝他生活著的時代,陳傳興與他的拍攝對象同處一個時間和地域,但他強調將之展示並不是要竪起一個紀念碑,反而展覽更接近於墓碑,作為展覽方、觀者共同的記憶,他希望這是個眾人都可重塑的墓碑。巴特在《明室》指出攝影的本質便是其拍攝對象真實存在且已成為過去,這也是死亡的意涵。陳說自己拍的照片,「他們甚至都不是我的記憶。」

每一張像片都攜帶著豐富和多層次的時間:個人的生命時間、暗房勞動時間、攝影的機械時間、顯影定影時間……經過拍攝、沖洗、保存、輾轉、物質的磨損轉變、放大,有的是1/125秒,有的是10年,有的是40年。它攜帶著過去某個片刻穿越了時間,我們在像片里發現幽靈並經歷死亡,在這種意義上照片有其自身的生命而獨立於個人生命。

作為母體的底片生育繁衍,晦暗和光明相互否定並成全成為了攝影,陳傳興思考作為思想的攝影,包括它內在的矛盾和它的同義反復,對於影像的不斷叩問成為個人精神歷史。在《岸螢》中陳傳興寫道,「光在空氣這種透明中移動視覺器官,像印章在蠟上壓印。……他在強烈日光下,突然感受到自己如同一個蠟塊被光所烙印,自行攝影成為光,純光不具任何形象。……他變成這道光,他瞭解如何去面對觀看這光。」 我願意將「螢與日」理解為螢光和日光,螢火微弱而短暫、似有似無,而日光強烈持續億萬年,世界是混沌中潛在的影像,通過攝影捕捉這道螢光,通過顯影成像,瞭解如何面對觀看這永恆的神性的光,影像在此成為影像本身,光和影的否定與復合,借用瓦雷里的詩句,對於攝影, 「最深邃的,是表面的皮膚。」