金屬、龐克與Motörhead:龐克狂潮中的傳奇跨界

金屬和龐克可以說是1970年之後極為重要的兩個音樂流派,它們代表了搖滾樂發展出來的兩條不同路線。雖然它們經常被視為是對立的、截然相反的東西,但是在音樂風格上,金屬和龐克之間交叉產生化學反應的頻率,其實就跟它們鮮明的區別一樣多。在1980年代,這兩個流派之間的交流是如此頻繁,以至於誕生了一種建立在風格混合基礎上的"跨界"子流派。儘管人們通常都認為金屬/龐克互相交織傳遞,很明顯是1980年代才有的現象,但在1970年代,融合這兩種流派特徵的樂團卻已經存在了(雖然數量不多)。即使是早期的原型龐克樂團,如New York Dolls或Stooges,人們也認為他們在音樂(和廣義上)明顯混合了各種特徵,這些樂團通常會在關於金屬或龐克的文獻記錄中佔據重要位置。到了1970年代中期,這也是人們廣泛認定為龐克的全盛時期,一些樂團也開始跨越了金屬/龐克之間的界線,即使當時龐克有一個明確界定的定義標準,也具有異常清晰的意識形態。其中最重要的是英國樂團Motörhead,由一位跳脫迷幻樂團時代的成員領軍,這個人的本名就是Ian Fraser Kilmister,但更廣為人知的是他響亮的綽號 —— 「Lemmy」。

Motörhead在1970年代晚期的英國搖滾文化中,絕對扮演了舉足輕重的角色,猶如一個斷層似的。如同其他幾個樂團一樣,這支偉大樂團貢獻了精簡化的搖滾樂結構,這種貢獻可能僅次於Ramones,儘管他們承襲自1950年代硬朗的山區鄉村搖滾和節奏藍調,而不是其他紐約同期樂團喜歡的1960年代早期流行樂。Motörhead的音樂比Ramones多了一些裝飾音,特別是在吉他獨奏的部分,在這裡有一些最明顯的迷幻音樂痕跡。即使在最繁複的情況下,Motörhead也很強調節奏動感和聲音整體的力量,而不是當時重金屬裡占主導地位的炫技、技巧至上主義的演奏方式。這支樂團還以與一系列獨立唱片公司(Stiff、Chiswick和Bronze)的結盟而聞名,這一時期,獨立發行的唱片不僅變成重要的銷售渠道,而且在英國龐克和新浪潮價值體系中也變得很重要。起初,由於龐克自1976年不斷增長,形成一股狂潮,深深吸引了一群評論家,而這群評論家一度對Motörhead予以全盤否定。但隨著樂團吸引了大量以強烈忠誠度和多樣特性著稱的觀眾群後,也開始讓世人越來越關注Motörhead。到了1970年代晚期,人們已經有了普遍共識,這支樂團在聲音和吸引力範圍上,找到了金屬和龐克之間的最佳平衡點,而且引領了英國金屬界,帶著這個流派走上1980年代的道路,也讓金屬和龐克這兩種流派之間有更廣泛的結合。他們已經示範音樂該怎麼弄才行。

在相對較少的流行樂類型學術文獻中,一般的跨界幾乎不會受到什麼關注。在流行音樂的研究裡,學術界大都專注於孤立的研究單一個音樂流派,或者致力於更廣泛的理論層面上,提出音樂流派的運作機制。在這類後者的文章中,義大利學者Franco Fabbr提出了一個價值重大的公式,但至今在英語世界的研究中仍未受到檢驗:「音樂流派替研究人員的分析提供了一個非常有用的工具,就像歌手或詞曲作者在做音樂一樣,特別是當他們跑到一個無人區,在某兩個流派之間模糊的邊界上進行驗證時」。而在金屬和龐克兩相對立的情況下,這兩個流派雖然如此迥異,卻又如此靠近,而且還有著密集接觸和互相傳遞創意的一段歷史,使得流派分類和跨界的話題特別容易引起爭論。在1980年代的金屬/龐克跨界風潮誕生之前,特別是在美國,這兩個流派的樂迷之間,其實存在過非常非常大的敵意,互相瞧不起對方。就像Donna Gaines在她那本經典的《Teenage wasteland》中所描述的那樣:

「無論是在什麼地方,只要龐克青年和金屬頭在路上遇到,那個場面瞬間就會變得很難看,兩方人馬爭論不休,甚至大打出手,根本很難相安無事」。

然而,不管這些年輕族群在文化、次文化層面上有什麼競爭或衝突,都無法阻擋音樂在本質上互相交流的趨勢;與看起來的相反,這種對立實際上也讓這種越界行為有了一種額外的尖銳邊緣,隱隱帶著一種闖入禁忌地帶的刺激性和興奮感。

在1970年代,兩個次文化集團之間肢體上直接的衝突隨著時間有慢慢減少,但在對話層面上還是存在相當大的矛盾和爭端,尤其是在支持龐克的媒體從業人員之中,他們認為在龐克的先鋒勢頭面前,金屬是一座傾向於守舊的堡壘。對於這類評論家來說,金屬到底能不能持久存在?是否隨時會消亡?本身就是一個謎。而當金屬被劃定為龐克那一派極端音樂的陣營裡面時,這個謎題的維度也劇烈上升了。不過也有其他的人認為,金屬的生命力沒有什麼好懷疑的。事實上,在Motörhead的案例中,一小部分支持聲浪正是因為這個樂團結合了流派特徵,從而替一種新興的跨界美學鋪平了道路,這種美學隨著時間過去只會越演越烈。值得注意的是,早在1977年,也就是Motörhead首張專輯發行的那一年,這種積極觀點的記錄就已經開始出現了,該年正好也是龐克現象膨脹的關鍵年份。

在搖滾樂的歷史長河中,鮮少有哪個時期能像龐克爆發那樣受到如此巨大的重視,尤其是以1976至1977年為這波狂潮的震央。對於Greil Marcus這位對龐克影響深遠的評論家來說,1970年代中期至晚期的事件,在文化意義上僅次於1950年代中期搖滾樂一鳴驚人的崛起,以及1964至1966年間披頭四樂團帶來的巨大影響。在他的著作《Lipstick Traces》中,Marcus將貓王與Sex Pistols劃上了等號,他認為貓王找到了一種特殊的平衡:

「以負面能量作為張力的原則,這始終賦予搖滾樂一種活力,這就是搖滾樂的歷史,一直到1977年10月,當Sex Pistols突然破壞了經由編碼而成的舊有形式,將這種毀滅性的衝動反轉到形式上,把傳統搖滾給炸毀了」。

雖然Marcus的主張比大多數人更極端,但同時也象徵著龐克的崛起和膨脹,對當時的搖滾術語和定義條件產生了很大的分歧性影響。在任何搖滾史的敘事中,1977年都是一個標誌著「龐克之前」和「龐克之後」明顯區別的一年,在此之後,搖滾不再具有跟以前相同的含義了。搖滾文化的核心元素,如搖滾明星的神秘感、對搖滾表演中精湛技藝的重視(尤其是圍繞電吉他展開的表演技巧),以及搖滾觀眾可以被視為一個整體社群的感覺,都被龐克狂潮的衝擊給徹底瓦解,這為搖滾帶來了新的自我意識,還有一種從內部重建聲音,拆掉以音樂理論來主導一切的前提,這是一股前所未有的衝勁。

這種對於龐克及其在搖滾歷史中地位的積極看法,確實有很多引人入勝的地方。然而,這種看法說到底還是有點吹過頭了,對於龐克的負面能量,似乎給了過於武斷的褒獎。在這種情況下,先仔細考慮金屬和龐克之間在1970年代晚期的互動,以及Motörhead在這兩種流派之間跨界的機制關係,如果沒有Lemmy、如果沒有Motörhead,那這種看法可能就站不住腳了。可以參考Simon Frith在他的著作《Performing Rites》中提出的一個觀察。在考慮音樂流派與社會生活之間的關係時,Frith提出,「流派分析必須是一種寫實的敘事分析,這在美學上是必然的。它必須參照一個社群,參照一段浪漫故事,也參照一個情節」。對於Frith來說,流派的敘事品質必須要與日常社交事務相連,與流行音樂所能實現的普世愉悅感、人與人之間的社會連結有關。我認為他的見解具有很重要的價值,特別是在評估圍繞流行音樂構建的歷史敘事,以及重新思考關於音樂及其發展的脈絡時。在1970年代晚期,龐克之所以成為搖滾歷史敘事的重要轉折點,幾乎就是由龐克的特殊理念塑造出來。將龐克時期的敘事重新塑造為「金屬和龐克對話」的故事,反過來也是挑戰這一刻對搖滾樂隨後發展影響的一種方式,也是判斷它在更廣義的搖滾史敘事中,是否構成了一個斷點的方式。

當Motörhead的初代陣容於1975年成立時,Lemmy已經在英國搖滾樂壇打拼了十年。他於1965年加入了他第一支值得注意的樂團The Rockin' Vickers,那時正值英國節拍樂(British Beat)的巔峰。當時他們還在歐洲進行了巡演。那一次巡演,讓Lemmy首次體驗真正的搖滾樂,他找到了自己所嚮往的生活方式。在接下來的幾年裡,他擔任一支英國地下迷幻搖滾樂團Sam Gopal的吉他手兼主唱,並成為Jimi Hendrix巡迴期間的技師,近距離觀摩了史上最偉大吉他演奏家的風範。在這些年裡,他深深融入了倫敦的毒品文化,開始經常食用迷幻藥LSD與安非他命。他還成為倫敦西區一個龐大的怪人圈成員,那裡扎根了一種更加強硬的反文化形式。一位撰稿人兼音樂家Mick Farren領導了1960年代晚期英國最叛逆的其中一支樂團:The Deviants,也是這個怪人圈的一份子;而Farren後來也與Hawkwind和Motörhead一起合作過,與Lemmy一起寫過一些歌。1969年,The Deviants解散,另組成了Pink Fairies,這是一支最初以「Pink Fairies Motorcycle Gang and Drinking Club」為名的地下樂團,他們提倡自由音樂、吸毒和無政府狀態,用Farren自己的話來說,他們只想搞一些「我們想像中的那種夜生活啦!能多吵就多吵」。

1971年8月,透過太空搖滾樂團Hawkwind鍵盤手Dikmik的關係,Lemmy受到邀請並加入了Hawkwind。Dikmik專門用各種電子樂器來製造不尋常的音效。他跟Lemmy一樣,很喜歡安非他命,兩人在Lemmy加入樂團之前因為有共同喜好,常常一起熬夜而結下深厚的情誼。Lemmy在加入Hawkwind之前一直都是吉他手,早就把強力和弦彈成習慣了,而且也根本不會彈貝斯,但是卻在Hawkwind開始當起了貝斯手。他在努力練習後,逐漸掌握貝斯的彈奏技巧,並且形成了非常獨特的貝斯風格:沒有根音節奏、聽起來還是像和弦的低沉貝斯聲,非常顯眼,非常引人注目。接下來的四年裡,隨著樂團的高度顯著上升,Lemmy在Hawkwind擔任的角色也變得越來越重要。Hawkwind以絕不錯過在任何自由音樂節或地下政治活動的演出而聞名,而且他們也將科幻歌詞、電子效果並帶有金屬紋理的奇特組合帶進英國唱片排行榜,成為當時最熱門的樂團之一,並發展出了當時最耀眼的舞台表演之一。Lemmy在自傳中生動描述了Hawkwind的演唱會:

Hawkwind不是那種嬉皮、宣揚什麼愛與和平的樂團啦,我們是一場黑暗的噩夢!雖然我們有很多這種強烈、色彩繽紛的燈光,但樂團大部分時間都在黑暗裡。我們頭頂上有一場巨大的燈光秀 —— 有18個螢幕播著像是溶化的石油、戰爭、政治場面、奇怪的格言還有動畫。演唱會裡面聲音播的超大聲,有舞者在舞台上扭來扭去,然後Dikmik用合成器震撼現場觀眾。

在這股聲音和影像的漩渦中,Lemmy開始受到關注,成為樂團中一個關鍵的人物,這很可能導致他在樂團內部的權力爭奪之中突然遭到開除。在一篇1975年《New Musical Express》雜誌的專訪中(在他被開除之前)還印著「Hawkwind貝斯手Lemmy」的簡介。該雜誌將Lemmy描繪成一個化身為亡命之徒的搖滾人物。記者Tony Tyler對Lemmy的這種形象表示過質疑,不是因為對他的理念有所懷疑,而是因為記者覺得這種形象已經不流行了。據Tyler的說法,Lemmy認為街頭亡命之徒是一個「浪漫的形象 —— 你很容易從服飾來判斷他們是不是浪漫主義者。所以,皮衣、鐵十字勳章、一頭長髮與地獄天使(Hells Angels,美國最著名的機車幫會)之間具有一種珍貴的聯繫」。不出所料,專訪文章附帶的照片中,Lemmy穿著皮衣騎在一輛哈雷上,據Tyler說,這輛重機是跟朋友借來的。Tyler表示,為了確保自己的形象與他所追求的浪漫理想相匹配,Lemmy會不惜一切。

1975年5月,Lemmy在巡迴期間因持有毒品遭警方逮捕。Hawkwind以「嗑的不是樂團規定的那種藥」為理由而將他開除。Lemmy隨即招募了鼓手Lucas Fox和吉他手Larry Wallis組成Motörhead。Larry Wallis之前曾在Pink Fairies擔任了兩年吉他手兼主唱,他當時是取代了Paul Rudolph —— 在1975年,Rudolph也取代了Lemmy成為Hawkwind的貝斯手。考慮到Fairies和Hawkwind之間的緊密聯繫,這樣的「樂團旋轉門」遊戲並不令人意外。英國搖滾歷史學家Pete Frame簡要描述了這兩支樂團的密切關係:「在1970年代早期,Hawkwind和Pink Fairies都慢慢變成真正的嬉皮樂團…… 當這兩支樂團一起定期演出時,總會出現一個Pinkwind演奏組…… 由那些還能站著的成員表演一場深夜噪音派對!」。雖然這兩支樂團在表演方面很相似,但Fairies在唱片裡表現得更緊密,至少在Wallis參與的唯一一張專輯上是如此。《Kings of Oblivion》是一張1970年代早期的硬式搖滾專輯,幾乎沒有迷幻的特徵。由Wallis、Duncan Sanderson和Russell Hunter組成的吉他 - 貝斯 - 鼓三重奏帶動,它在聲音和概念上更接近Motörhead後來的面貌,而不是Lemmy與Hawkwind那幾年錄製的大部分音樂。Pink Fairies其中的一首歌曲〈City Kids〉也成為Motörhead早期現場演出的一個重要節目。

儘管Wallis對樂團早期的聲音至關重要,但他和Fox都沒有在樂團裡待多久。Motörhead初代陣容最開始存在的幾個月,從1975年底到1976年中期,其實樂團的前景一片黑暗。在現場演出方面,他們早期曾替Blue Öyster Cult做過暖場演出,結果收到了一些極為負面的差評,這讓樂團長期被貼上爛團的標籤。1976年,《Sounds》雜誌的記者Geoff Barton在選擇年度關注的樂團時指出,Motörhead的那次暖場演出,基本上被冠以「世界上最爛的樂團」這個稱號,儘管Barton曾試著解釋這支樂團實際上沒有那麼糟糕。在Barton的一篇簡短採訪中,Lemmy早期對Motörhead的描述很引人注目,他形容自己的樂團是「MC5、Hawkwind和Grand Funk Railroad雜交出來的可怕怪物」。密歇根州的重搖滾類型顯然是他對樂團前景的重要參考點。要把他們這種突變的聲音錄製成唱片,在當時其實是一項挑戰。但透過Lemmy認識的朋友,Motörhead很快進了United Artists唱片公司(Hawkwind的唱片公司)的錄音室。在兩位製作人的監製下,樂團換掉鼓手,由Phil Taylor取代了靠不住的Lucas Fox。然而,當時錄的專輯卻胎死腹中,因為United Artists覺得賣不了錢,拒絕發行它,Motörhead只能原地空轉。此後不久,Wallis在吉他手Eddie Clarke試音之後退出樂團,而Clarke原本打算和Wallis組成雙吉他編制。正如Lemmy回憶的那樣:

「我們本來想擴大成四人樂團,然後找到了Eddie Clarke…… 結果最後還是以三人樂團的形式繼續下去了」。

雖然Motörhead早期的遭遇很倒楣,但它卻是促成樂團神話的一個關鍵要素:與典型的「魯蛇」形象聯繫在一起,某種程度上也延伸了Lemmy的亡命之徒浪漫主義,「魯蛇」代表這位貝斯手是個徹頭徹尾的邊緣人,總是處於社會等級的最底層,總是在艱難與挫敗中奮鬥,爭取任何他可能取得的成功。「Born to Lose」,生於失敗,這從Motörhead成立初期就是他們的座右銘,在1980年第四張專輯《Ace of Spades》裡面,這種失敗者的主題昇華到了巔峰,Lemmy解釋了其中的象徵意義:

「重申這種失敗者的東西。生來就是魯蛇。這實際上定義了我們 —— 將魯蛇視為你的主題,輸家本來就沒有什麼可以失去的,那就無所畏懼了!」。

當英國龐克在1976年開始崛起並進入公眾視野時,Motörhead這種失敗者的形象,也讓他們開始贏得一些樂迷的同情。相比於許多硬式搖滾樂團似乎都著迷於掌控權力的形象,而Motörhead的觀點卻讓他們看起來更加真誠、謙遜,或至少有種使他們顯得比許多同行更踏實、更有血有肉的親切感。

也正是在這時,英國獨立唱片公司日益發展出成熟的網絡,Motörhead成立早期的坎坷命運,也使樂團在那幾年裡依賴獨立唱片公司來發行他們的音樂。由於和United Artists唱片公司失敗的交易,可以說Motörhead是抓住了任何可能的機會,而轉向了獨立唱片公司。當Lemmy和他的樂團成員最終於1990年與Sony簽約時,卻沒有太多向商業主義妥協的感覺,他們依然我行我素,毫不跟風,只做自己想做的音樂。Lemmy曾向《滾石》雜誌的記者表態:

「我不知道為什麼唱片公司要簽下一支樂團,然後又想把他們改得面目全非,讓他們變成已經存在的東西。我就不懂,這些白痴是怎麼了?媽的,他們就是白痴嘛~」。

經過十五年的努力,樂團在音樂行業又邁出了令其他樂團垂涎欲滴的更高一步。另外,該樂團早期的唱片發行過程,向音樂史貢獻了一個瞬間的快照,展示出1970年代晚期獨立唱片公司發揮的作用,以及當時各種廠牌致力於製作新音樂的規模大小。

在評估1979年獨立發行的搖滾樂場景時,記者Paul Morley和Adrian Thrills對英國龐克樂團Buzzcocks及其首張獨立發行的EP《Spiral Scratch》提出了一項重要主張。用他們的話說,《Spiral Scratch》對英國搖滾樂的影響甚至比Sex Pistols和The Clash更為"實際",因為這張EP不僅表明地下樂團可以利用獨立製作的方式,來成功推廣並發行唱片,而且"小"唱片公司是搖滾樂先鋒領域的最佳載體。兩位記者挑戰了圍繞著1976年龐克全盛期的懷舊情感,他們稱那個早期階段是「錯誤的開始」,而且幾乎教條式的斷言「真正協調一致、顛覆性的革命... 發生在1978年底至1979年初」。這場"真正的"革命涉及獨立音樂的製作手段,拓寬了許多音樂人邁向成功的途徑,這些人既參與了音樂背後的激情和創造力,也熱衷參與了唱片製作的業務。這還進一步揭開了唱片公司及仲介角色的神秘面紗。許多龐克信徒也減少了對大型唱片公司的渴望,因為在過去,只有大型唱片公司能夠幫他們有效的促使目標實現,而現在,小型的獨立唱片公司也能做到了。

在1976年,與龐克相關的人很少會提出如此大力支持獨立公司的主張。當然,在1976年,至少在英格蘭,幾乎沒有與之相關的龐克唱片產業。美國的龐克樂團在製作唱片方面,並沒有特別要走"獨立"之路;像Dictators、Ramones和Patti Smith等樂團可能都在追求能突顯其個性的藝術願景,但他們希望能獲得盡可能多的協助和資源,將這些願景帶入更龐大的消費市場。就像大家都知道的那樣,早期的英國龐克樂團中,有許多人也有類似的想法,雖然他們叛逆的言辭常常具有很強的對抗性,但Sex Pistols在與各家唱片公司簽約時,包括EMI這樣的唱片業巨頭,都沒有表現出太多猶豫。與此同時,隨著獨立發行唱片的問題變得更加政治化,The Clash當時與CBS Records達成了一項協議,他們被迫要對外辯解自己簽下的協議。事實上,正是有The Clash的例子,資本主義消極的以最大程度試著影響一個意識形態框架的成形,這個意識形態正在將獨立唱片公司視為龐克能否實踐的關鍵。對許多人來說,龐克樂團的政治願景,基於對英國社會和經濟體系的強烈批評,龐克代表了一條對主流體制進行抵抗的道路,而這條道路卻在一定程度上,由於他們甘願被大型企業收編旗下,同時也會削弱這股政治抵抗的能量。另一方面,The Clash的成員則主張獨立唱片公司的影響力不夠大,如果和一些小型唱片公司合作錄唱片,只會把聽眾的數量限制在一個小範圍內,也會限制樂團想傳達的訊息,僅僅只有那些已經皈依龐克的人才能接觸新專輯和新歌。這種說法,讓很多龐克青年大失所望,甚至有些人認為,龐克在1977年The Clash與CBS簽約的那天就死了。

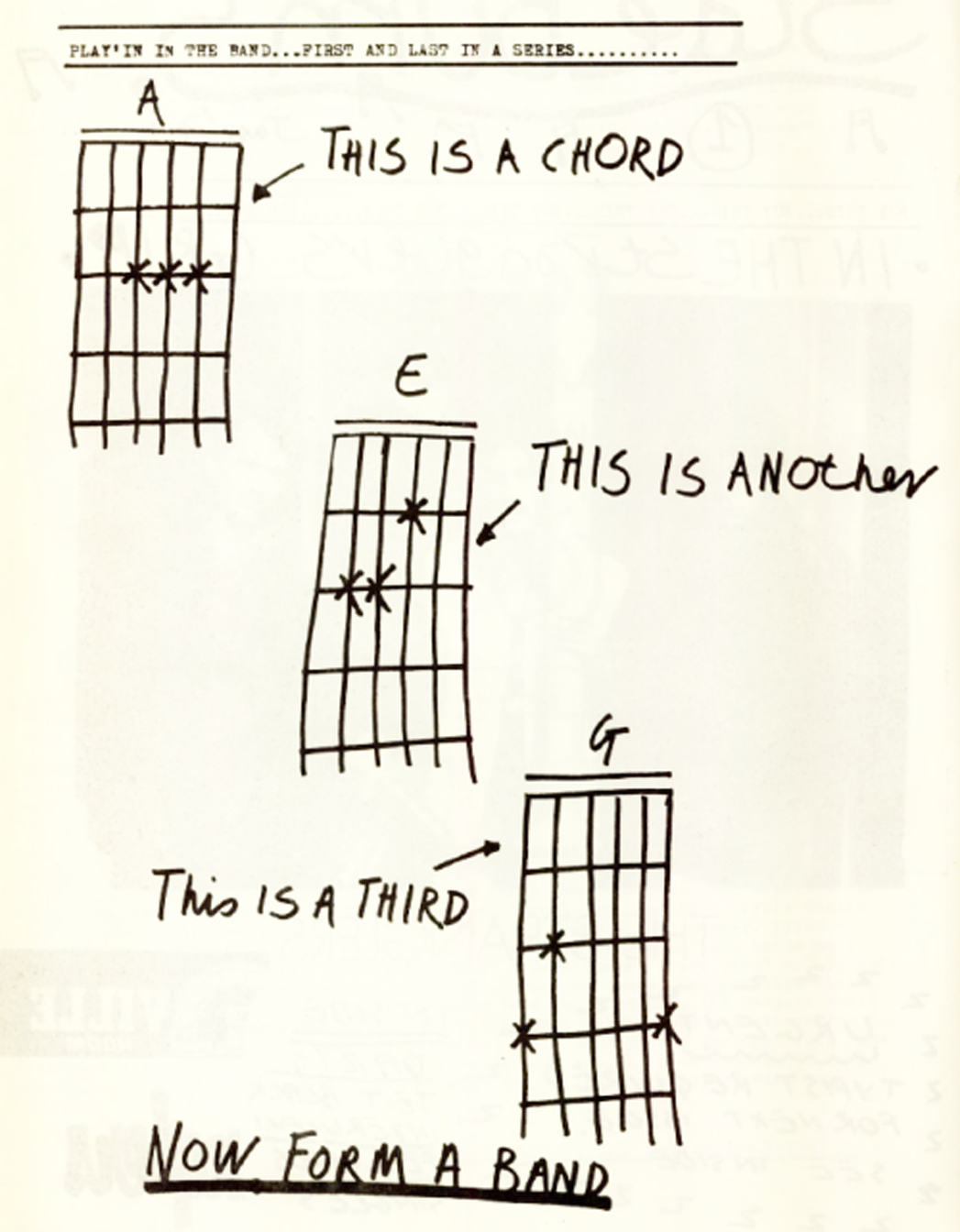

在英國最重要的兩支龐克樂團正試圖與財力更雄厚、資源更成熟的大型唱片公司合作時,另一支龐克樂團The Damned在1976年與獨立唱片公司Stiff合作,並於次年發行了英國龐克界的第一張完整專輯 —— 《Damned Damned Damned》。這是一張生澀、不太平衡的搖滾專輯,受到Stooges的風格影響,由Nick Lowe(前酒吧搖滾樂團Brinsley Schwarz的成員)製作。Lowe希望讓自己的錄音事業回到正軌,同時也成為Stiff的一位常駐製作人,這個角色在他與另一位新星Elvis Costello的合作當中,產生了特別的回報。與此同時,在1976年和1977年的龐克狂潮時期,Stiff也許是當時最具龐克風格的唱片公司,這不僅因為他們發行的音樂,還有他們對待唱片製作的開放態度。典型的Stiff手法是在1977年5月14日的《New Musical Express》雜誌上刊登的廣告,當時宣傳了該廠牌旗下樂團The Damned和The Adverts的一系列演出行程。該廣告文案宣稱:「Damned現在會彈三個和弦」,而且「Adverts會彈一個和弦」 —— 後者明顯是指The Adverts的歌曲〈One Chord Wonders〉,當時是由Stiff發行的一首單曲。該廣告鼓勵讀者去看這兩支樂團的巡演,來「聽他們會彈的所有四種和弦」。這則廣告重申了龐克迷雜誌《Sideburns》中首次提出的三和弦理論 ——

「這是一個和弦;這是第二個和弦;這是第三個和弦。好啦,現在可以去組團了。」

—— Stiff以一種幽默自嘲的方式,暗示旗下樂團在音樂技巧上的不足,同時也表現出這種技巧不足,正好就是龐克與傳統搖滾表演領域的專業價值觀之間分道揚鑣的特點,也是龐克最銳利清晰的意識形態:「反對音樂被高門檻的專業主義和資本給壟斷。只要會彈三種和弦,任何人都有玩音樂的權利」。

Stiff是第一家願意幫Motörhead發片的公司(只有單曲,而不是專輯)。〈White Line Fever〉這首歌搭配翻唱Holland–Dozier–Holland的B面曲〈Leaving Here〉,於1977年初發行為單曲。〈White Line Fever〉也收錄在Stiff製作的合輯《A Bunch of Stiffs》中,該合輯將這首歌和Motörhead的知名度提高了不少,也讓他們能與上述的Elvis Costello和Nick Lowe等藝術家一起曝光。在年輕的龐克撰稿作家Tony Parsons為《New Musical Express》寫的評論中,《A Bunch of Stiffs》成為一個切入點,讓記者注意到Stiff發生的變化,該公司最近與Island Records簽署了一項分銷協議,從而影響了Stiff的"獨立"地位。當Parsons評論音樂時,他覺得非常滿意,並稱讚Motörhead的貢獻:「他們是有話直說的搖滾人......這是Lemmy出色的製作」,歌詞用"白線"這個詞的模糊性作為一種表達方式,隱喻在公路旅行中的吸毒體驗。為了進一步鞏固他們與Stiff旗下的龐克聯繫,Motörhead還在同年4月與The Damned一起演出,這兩支樂團也開始長期合作,Lemmy甚至有一次支援他們的貝斯演出。

Motörhead與The Damned之間的關係,遠遠超過了Motörhead與Stiff之間的關係;樂團只有跟這家唱片公司簽一首單曲的合約。另一家英國獨立唱片公司Chiswick Records則負責發行Motörhead的首張專輯。雖然Chiswick並沒有像Stiff一樣,那麼明確的與龐克文化聯繫在一起,但它仍然是那個時代一個很有開創性意義的唱片公司。由唱片收藏家和唱片行老闆Ted Carroll及其合夥人Roger Armstrong創立的Chiswick Records,最初是為了利用英國酒吧搖滾樂界的勢頭而成立,這種勢頭預示著龐克浪潮的前夕,強調了高能搖滾樂和小規模的現場表演,旨在促進表演者與觀眾之間的緊密聯繫,是非常有現場感的表演趨勢。這間唱片公司在龐克時代是「意義重大」的廠牌之一,他們最早製作的唱片是酒吧搖滾樂團The 101ers的單曲,由Joe Strummer領軍,他後來成為The Clash的創始人之一。

Ted Carroll是一位堅定的獨立音樂人士,他認為自己開的廠牌能供應一種替代方案,取代地下樂團對大型唱片公司的迫切需求,他在1976年的一次採訪中表示:

「我們立志成為第一家靠小成本取得成功的廠牌,我們要把那些唱片業巨頭嚇得屁滾尿流。你看啊,我們本來就是混街頭的,比所有拿預算的星探更清楚現在發生的是什麼事」。

這種信念可能低估了大型唱片公司吞併小廠牌的能力,但對於Chiswick這家認真對待獨立性的唱片公司來說,卻在地下樂團界樹立了崇高的光環。Chiswick Records的聲望有多高,可以從一本具有里程碑意義的龐克月刊《Sniffin' Glue》最後一期裡面找到,這本刊物有一篇創辦人Mark Perry寫的三頁慶祝性調查,這篇文章非常有遠見的、早已大力讚賞了Motörhead的首張專輯:「這是史上最好的12吋黑膠,也是史上最純正的專輯」。記者Danny Baker在同一期月刊裡也(以稍微保守的措辭)重申了這一觀點:「Motörhead很猛。瘋狂甩頭、厚重又響亮。我們都喜歡Motörhead,不是嗎?」。

1977年由Chiswick Records發行的Motörhead首張專輯,其實是重新製作之前為United Artists錄過那張專輯。而事實上,在首張專輯錄製之前,Motörhead已經瀕臨解散。由於樂團沒有起色,也一直得不到認可,兩位成員想要退團,與Lemmy討論後,打算做個告別演出後就鳥獸散了。結果那次在倫敦Marquee Club的告別演出成為樂團重生的契機,Lemmy在後台與Ted Carroll相談甚歡。Roger Armstrong回憶說:「Lemmy有一張與Dave Edmunds一起製作的專輯樣本,但UA決定不發行。Lemmy把它放給Ted聽,然後他們來Soho市場的攤位,又放給我聽。Ted和我都認為UA不發行是對的」。由於覺得UA在音軌上的製作和表現都沒能真實捕捉到樂團的實力,Carroll與Armstrong找來製作人Speedy Keen,與Motörhead一起花兩天到錄音室錄一首歌看看,Keen是一位搖滾老將,Thunderclap Newman的前成員,也是The Who創始人Pete Townshend的門徒。原本是要製作一首單曲,Motörhead卻只用一個晚上就錄好了11首歌,還展現了驚人的效果,Carroll見狀,認為應該要多花一點時間,繼續製作出一張完整的專輯。最後的成果在很大程度上重現了UA素材的歌曲列表,包括三首是Lemmy在Hawkwind時期寫的作品,其中最引人注目的,就是樂團的同名歌曲〈Motörhead〉。

在作家Julie Burchill和Tony Parsons對龐克尖酸刻薄的總結《The Boy Looked at Johnny: The Obituary of Rock and Roll》中,用了一整章來探討毒品與搖滾樂之間的關係。他們對大多數毒品完全都是不屑一顧的態度,但有一種毒品卻得到他們的贊同:安非他命,又俗稱「speed」,是「唯一一種能讓你坐起來提問而不是躺平接受答案的毒品」。據他們所說,speed是一種"有用"的毒品,一種"威脅性的"毒品,最重要的是一種"本質上是無產階級的"毒品,在1960年代摩德文化和1970年代龐克文化中,安非他命很明顯扮演了一個核心角色。〈Motörhead〉是Lemmy在他離開Hawkwind前夕寫的一首歌,新樂團的名字也是由此而來,或許是對安非他命的最終搖滾頌歌。事實上,正如Lemmy所說的那樣,「這個詞在美國俚語中就是指安非他命成癮者」。恰如其分的,它在首張專輯裡排第一首,為接下來的音樂定了基調。

〈Motörhead〉以Lemmy獨奏的貝斯起音,開篇六小節,這個手法在樂團職業生涯中屢次出現。他的貝斯音色脆硬、刺耳,並帶有濃烈的失真效果;Hawkwind前主唱Robert Calvert曾評論Lemmy「好像用貝斯在彈節奏吉他」,他形容的聲音在此處可見一斑。Lemmy彈奏的音樂形象以E調為中心,沉重的貝斯音符與其高八度交替,短暫轉向D - D♯ - E的模進,增添了一絲張力,但保持著E調的強烈,還有迅猛的節奏。Phil Taylor的鼓在第三小節輕輕敲擊,但在Lemmy前奏的最後一點時,鼓聲漸漸增強,佔據更多空間,此時Eddie Clarke的吉他加入,將兩者結合在一起,貝斯的模進也將聲音擴展到更高程度的失真之中。Lemmy使用失真的貝斯音色,搭配Clarke過載的吉他,正是樂團獨特音樂的關鍵之一;在很大程度上,它抹除了兩種樂器之間的聲音區別,提升了整體的攻擊性,這讓樂團聽起來總是火力全開,非常大聲、喧鬧,似乎一直都處於最大輸出的狀態。

在〈Motörhead〉的副歌段落中,放棄了Lemmy開場的半音模式,轉而採用D和E之間更基本的兩和弦轉換。然而,在橋段中發生了另一個半音移動,貝斯和吉他迅速上移把位,從C到B,再到B♭,最後到A;橋段的第三行將這個模進切成兩半,僅涉及C和B;這第三行為副歌奠定了基礎,其中主導的E調再次被重申。橋段是這首歌和聲結構最不穩定的地方,這裡也是Lemmy的歌詞最直接談到安非他命「嗨」的效果。在第一個橋段中,他"不滿足/而你知道這是對的東西",而在第二個橋段中,他提議"再嚼一條口香糖",這描繪了服用安非他命時常伴隨的咬牙切齒。在最後的橋段中,他宣稱"我應該很累,但我充滿活力",Lemmy最後這個詞是大喊出來的,然後總結說"已經有一小時沒感覺這麼爽了"。在第二節和第三節之間,Eddie Clarke開始了吉他獨奏,他不想創作複雜的旋律,而是選擇保持緊密的五聲音階奔馳,同時被壓縮的和聲結構緊緊包圍。在獨奏中途,Clarke撥動了他的低音E弦,然後顯然把吉他弦刮到麥克風支架上了,營造出純粹的噪音效果,這會持續到獨奏的餘下部分,其中濃厚的和弦質感,還有雙弦停頓,既是節奏性的,也是旋律性的。透過音樂和歌詞互相搭配出來的綜合效果,〈Motörhead〉呈現了一種源源不絕的聲音,還有洪水猛獸般的圖像,有效捕捉了這首歌的主題:「極端心理狀態」。

在《Sounds》雜誌對Motörhead的評論中,記者Pete Makowski不僅對他們讚不絕口,而且在檢驗這張專輯的音樂重要性時,他還稱之為「黑膠唱片裡的核彈」,並進一步強調「這才是真東西」,這是Riff和音量的昇華,剔除了微妙旋律和鍵盤的干擾。記者繼續寫道:「剝去所有的裝飾,樂團擁有一種特別的姿態,就像Rotten總是在談論的立場。讓我們面對現實吧,你無法想像Lemmy能坐在辦公桌後乖乖的上班,這傢伙是個天生的公路狂徒」。關於Motörhead與龐克現象有重大交集的看法,也出現在對樂團的後續專題報導中。十分愛好重金屬的記者Geoff Barton,後來在金屬復興的運動中扮演了重要角色,他認為Motörhead是金屬樂的代表性樂團之一。畢竟,他們不僅明顯很喜歡高音量和強烈失真,而且樂團成員都留著長髮,穿著皮衣或牛仔布,這是顯而易見的金屬標誌風格。他問道:「那麼問題來了,為什麼會有一支巨大的龐克軍團在追隨Motörhead?」。

Motörhead的觀眾群既有金屬頭,有龐克族,也有各種搖滾迷,甚至還有上班族,這種多元特質也引起《ZigZag》雜誌編輯Kris Needs的注意,他上任後將這本刊物的注意力轉向龐克。Needs在對樂團的多次專題報導中,觀察到「喜歡Motörhead並不是什麼很酷的事...他們不是龐克樂手...我想如果金屬有一個定義,那Motörhead就是在演奏它,以金屬該有的方式演奏(可以讓人甩頭甩到暈的程度)」。對於Needs來說,Motörhead是典型的金屬樂團;就跟Makowski一樣,他也被樂團將流派定義剝離基本元素,然後又能充分發揮這些元素的方式所吸引。但也跟Barton一樣,當提到樂團形形色色的觀眾時,他對這個樂團的看法也稍微改變了,他稱之為「真正的跨界」。在接受Needs的採訪時,Lemmy也證實了這種感覺,即樂團吸引了各種各樣的人來看他們演出:

「我們的台下什麼人都有,心灰意冷的Hawkwind樂迷穿著帆布鞋和大衣,還有一些龐克族,...這很棒啊!你知道的。只要看表演的人開心,我不在乎他是什麼髮型,就算是頭上穿了螺絲釘的人來看也無所謂」。

Needs徹底改觀,他肯定了Lemmy對風格異質性的開放態度,並指出他已經「對龐克的表演感到厭倦了,每個人都得穿著他們的小制服,如果你沒有穿,就會被瞪」。1977年底,那時英國龐克已經有著濃厚的音樂黨派主義,比誕生之初變得更加嚴格規範,Needs將Motörhead視為一種解藥,音樂黨派之爭似乎已經佔據了所有舞台,而Motörhead正在解放這種艱難的局面。他們是一支跨界樂團,態度也比大多數樂團更加開放,完全不管什麼風格上的規則和限制。

當然,這並不是說Motörhead對所有人都開放。首先,Lemmy和龐克界的某些人有一個共同點,這有時讓人覺得不舒服:他們很喜歡展示納粹黨徽和其它納粹相關的象徵標誌。關於龐克對這些符號的挪用,人們提出了許多解釋。社會學家Dick Hebdige在他經典的龐克分析《Subculture: The Meaning of Style》一書中主張,「之所以佩戴納粹標誌,就是保證能震驚所有人」,並進一步聲稱它「刻意脫離了傳統意義上所指代的概念(納粹主義)」,並用來「捉弄」公眾,因為人們無法理解佩戴者的動機是什麼。Hebdige認為右旋「卐」字符號在龐克文化中是一個獨立的符號系統,其用意是挑戰傳統,否認並干擾主流大眾文化。年輕一代不想繼承老一代的歷史,所以他們想把納粹標誌據為己有。「納粹龐克」已經自成一派,和真正的納粹分子有所區別。記者Jon Savage更進一步補充了Hebdige的分析,他認為龐克使用納粹標誌,是為了置於龐克的種族政治分歧之中,這種分歧包含了種族主義派系和反種族主義派系的衝突,並用納粹符號來指控英國在法西斯主義崛起時也是幫兇,他們認為英國並沒有那麼無辜。

不過,這些論點是否能適用於Lemmy,其實是困難的。他對納粹符號的熱愛,可能在某種程度上是基於二戰之後興起的機車次文化,這遠遠早於龐克次文化出現的時間。在機車次文化中,納粹符號是邊緣人的身份標誌,同時也表達了對權力圖像的迷戀。Lemmy在自傳中表示,自己本來就很迷戀跟二戰相關的東西,對二戰歷史已經倒背如流了。也許由於他的年齡(他出生在1945年底),他對二戰時期有非常即時的感受,遠比年輕的同行樂團更直接。在《New Musical Express》專欄作家Chris Salewicz的採訪中,Lemmy批評了新法西斯主義政黨「國民陣線」,並表示自己秀出納粹標誌是為了開玩笑,而且還說:「如果今天有納粹,我馬上就會被抓進集中營」。然而,種族主義當時正好在英國政治圈急劇上升,但Lemmy仍然很固執的繼續展示納粹標誌,這讓很多人感到不安。就像許多配戴納粹標誌的龐克樂手一樣,Lemmy並不是想傳達種族主義信仰。對此,他曾表示只是覺得壞人用的東西很帥:

「每個人都有收藏喜好。收集納粹紀念品不代表我是法西斯或光頭黨。我只是喜歡那些衣物、工藝和設計。我一直都很喜歡好看的制服,而在歷史上,總是壞蛋的制服最好看:拿破崙、同盟國還有納粹黨。如果以色列國防軍的制服好看,我也會收藏,可是他們沒有好看的」。

「我只收集物品,不收集思想」。

他也表示他是一個自由主義或無政府主義者,不支持納粹的理想。無論如何,和許多「納粹龐克」一樣,Lemmy也是一個挑釁者。

最終,對Motörhead的重要性來說,另一個更突出、更加劇、更吸引人的特點是:樂團以音量和失真的形式,積極呈現了噪音美學,這些效果在樂團的快節奏之下又放的更大了。任何接觸過金屬或龐克的人都知道,這兩個流派都非常注重聲音干擾的形式,這往往讓它們偏離某些公認的"好音樂"標準,經常受到公眾尖刻嚴厲的批評。雖然"極端音樂"狂躁的趨勢已經很普遍,但Motörhead是一支很特別的樂團,他們發出的噪音在一堆極端樂團中還是脫穎而出了,許多人崇拜他們,不過也有許多人嘲笑他們。1977年底,記者Paul Sutcliffe在回顧樂團的一場演唱會時,發現這個樂團最重要的地方就是超大音量。Sutcliffe本人被Motörhead的聲音淹沒到不舒服的地步。當樂團開始演奏時,他的第一反應是「聲音很大」;隨著演出的進行,他注意到每首歌都變得越來越大聲,直到他認為樂團「和第一次世界大戰一樣響亮,就像他們把所有東西都塞進一個電話亭裡」。他最後終於受不了,「實在是太大聲了!」。對Sutcliffe來說,大音量掩蓋了樂團的所有音樂特點。然而,在這次現場體驗中,真正令他困惑的不是樂團,而是觀眾的反應,很多觀眾經常大聲抱怨音樂不夠大聲,催促Lemmy和樂團不斷提高音量。Sutcliffe在總結評論時表示,對Lemmy在舞台上「自然、不做作」的態度,以及樂團激勵觀眾的能力表示欽佩,但他也注意到「Motörhead和他們的觀眾之間有種不斷高漲的氛圍,真的是大聲到...讓你很好奇下禮拜助聽器會不會賣到缺貨的程度」。

多年來,這種對Motörhead類似的觀點一再浮現,但是在不同的評論者之間,對樂團偏好大音量的評價有很多分歧。其中有一個人可以代表負面的觀點,記者Deanne Pearson在1979年評論Motörhead的演出時,她將樂團描述為「三個重型樂手,他們把音量開到最大,摧殘手上的樂器,試圖掩蓋他們...毫無意義、空洞的吉他聲和鼓聲」。同時,記者Neil Norman在1978年底的演出評價則比較矛盾,更符合上一段Paul Sutcliffe的觀點。對Norman來說,Motörhead的演唱會是一種「和其他樂團之間的對決」,他們都喜歡留長髮、穿皮衣或牛仔服飾,但由於Motörhead使用超高分貝來產生毀滅性的效果,而顯得與眾不同。Norman認為「《Motörhead》問世之後,就沒什麼好爭論了。他們的觀眾人數已經翻倍,很快就被迫在響亮的噪音面前跪下,只能頂禮膜拜」。這樣高分貝的喧鬧音樂顯然不合Norman的胃口,但他還是承認對樂團抱有一種不情願的尊重:「沒有什麼能阻止他們,至少我欽佩他們。也許他們是恐龍,但現在他們是獨一無二的,他們自己也知道這一點,而且他們不會被淘汰」。對Norman來說,Motörhead追求的極端音樂,代表了樂團的頑強,幾乎就像打不死的蟑螂一樣,能夠應付來自評論家或觀眾的任何阻力,而且他們會繼續用最大的音量演奏。

毫無疑問,"音量"是Motörhead被迅速歸類為金屬的主要音樂特徵。人們可能還記得Robert Duncan主張「響亮」是金屬的核心定義特徵,音樂學家Robert Walser也對此主張進行了補充,達到了啟發性的效果。Walser對音量與金屬相關的討論,也有助於闡明為什麼Motörhead對音量的使用如此特殊,因為這有點違背1970年代該流派的慣例,而且可能也將樂團與龐克的某些特點聯繫在一起。根據Walser的說法,「在音樂所產生的力量,還有聽眾對力量的體驗之間,響度發揮了媒介作用... 它讓音樂在內部和外部都能被感受到,身體似乎會直接被音樂召喚」。這樣的特徵描述,多少解釋了音量(響度)如何在Motörhead和聽眾之間建立起聯繫,觀眾不滿足的想要更大聲,而Motörhead也很樂意不斷「加大音量」,表示雙方都兌現了一種特別極端、特別忠誠的搖滾樂承諾。這是一種正面循環。

Walser還指出,金屬對放大的使用通常不只是依賴音量本身,而是與其它聲音特質(如混響和殘響)一起,這些特質創造出一種擴大聽覺空間的體驗,「使音樂的力量似乎能無限延伸」。在這一點上,Motörhead不遵循由Black Sabbath和Judas Priest等樂團建立的做法(Black Sabbath被譽為金屬三元老之一;Judas Priest也被譽為統一金屬音調的宗師)。這並不是說Motörhead從來沒有用迴聲或混響來補充他們的聲音。但他們音樂的節奏,遠遠領先於那個時代金屬樂團所追求的快節奏,抑制了他們聲音中的浩瀚感。金屬的基本節奏與和聲工具 —— 強力和弦,不僅依賴於音色和音量,而且在關鍵意義上,也依賴於時機和節奏;當強力和弦得以持續,停留在時間中時,它們通常聽起來最為強大,而這些持續力量的時刻,創造了一些最容易識別的金屬通用效果。Motörhead的音樂中很少有這樣的時刻,他們彈奏的和弦充滿了聲音力量,但這些和弦的速度很快,感覺上它們比較像是互撞,而不是建立無限延伸的力量。Lemmy手上那種獨特的失真貝斯聲在這裡也發揮了作用,因為金屬創造出的空間感,幾乎都是取決於音樂中的深度感,這種感覺來自於沉重的吉他音色、高音的銳利、低音的脈動、清晰和失真的聲音,幾乎都是由這些元素之間的對比產生。而Motörhead則抹除了貝斯與吉他之間的音色差異,將這兩種樂器之間的空間差異大大縮小。他們的音樂都在失真的表面上奔騰,音樂產生的力量並沒有被樂團的高速度所沖散,反而是不斷威脅著他們要超越自己。

除了上述的特點之外,Motörhead的另一個特點在前述評論中也有所提及,尤其是Deanne Pearson的評論:她認為樂團缺乏演奏技術,使他們的音樂聽起來不僅很大聲,而且很刺耳,很凌亂,缺乏清晰的旋律或和聲。Motörhead的成員經常對此類指控進行激烈反駁,尤其是Lemmy,他總是隨時準備好要捍衛自己和樂團成員的能力。然而,Motörhead標誌性的歌曲結構和吉他獨奏,並不是為了炫技,特別是1970年代晚期其他的硬式搖滾和金屬樂團(如UFO、Rainbow或Thin Lizzy)都經常展現高超技巧。關於這一點,Motörhead反而與當時的許多龐克樂團比較接近,這些樂團並不是完全拒絕練習音樂技術,而是質疑技術的使用方式。不過,Motörhead在這方面也與龐克樂界有一個關鍵的區別,特別是在英國,對許多龐克樂團來說,質疑技術水平往往也是質疑年輕樂手的不成熟;龐克「未加工」的聲音代表一種世代復辟的行為,因為年輕樂團主張他們也有權演奏,而不是讓自己被價值化。關於精湛的演奏技術,自1960年代晚期以來就在搖滾的各個領域中扎根了,龐克青年們極力反對音樂被所謂的"技術"所綁架。而在另一方面,身為經驗更豐富的音樂人,Motörhead的成員並沒有以這種基於年齡的議程來追求噪音風格,他們並不是在反抗過去的搖滾樂,也沒有反對"技術"的價值,而是將其中一些被埋藏的元素帶回表面。因此,用金屬評論家Martin Popoff的話來說,他們可以被視為「第一批油漬搖滾樂手,也是第一批以赤誠之心演奏的人,但他們選擇讓整個地方發出極端尖銳的噪音」,Motörhead是刻意擺出了這種任性的姿態。

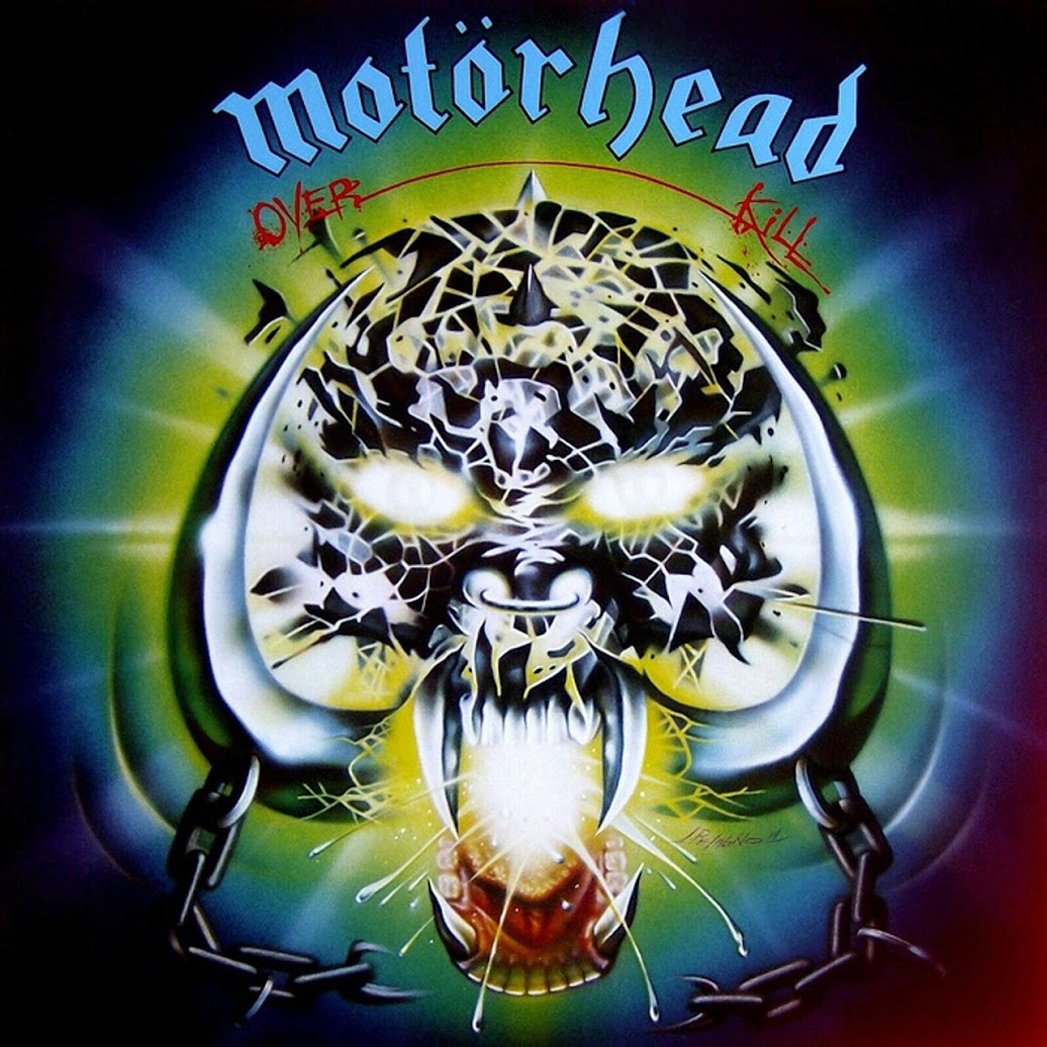

《Overkill》是Motörhead的第二張專輯,以新的焦點和整合性提煉了樂團的元素。這張專輯於1979年3月發行,當時英國龐克狂潮已經明顯衰退,進入了某種程度的宿醉期。反過來,英國金屬則處於即將復甦、谷底反彈的邊緣,這個時期在一定程度上,受到金屬和龐克之間不斷增長的交流所影響。在龐克狂潮的鼎盛期間,金屬並未完全被淘汰,但在印刷媒體上,至少它已經落於下風,處於挨打的守勢。Judas Priest可以說是在龐克時代崛起的,也是當時最有影響力的金屬樂團,他們若干年來一直受到某些關注,還有不少的嘲笑聲。Judas Priest的成員在談到周圍的龐克現象時,通常態度都比較委婉,對龐克理念表示欣賞。但他們也明確採取了金屬定義標準的路線,同時仍然對龐克的音樂能力暗示了一點點輕蔑的立場。

然而,對於那些致力於改革龐克意識形態的評論家來說,如果要請他們評論像Judas Priest這樣的樂團,就像把他們扔進一個外星領域。這就是記者Paul Morley和Jon Savage的態度,他們都是龐克運動中較為精明、立場堅定的支持者,他們在接受評論Judas Priest的挑戰時,都帶著一定程度的猶豫和懷疑。Morley描述過參加Judas Priest演唱會的經歷,他形容就像是「狂熱的無神論宗教... 觀眾就像信徒一樣響應著樂團... 一切都非常宗教化... 這是一場令人眼花繚亂的召喚儀式」。而對Savage來說,Judas Priest的專輯《Killing Machine》挑戰了他,讓他知道該怎麼克服自己的批評偏見,他承認對Judas Priest的音樂準則一無所知。Savage在他的評論中,花了很多篇幅在思考樂團明顯的皮革迷戀,甚至說「搞得騎重機會讓人聯想到同性戀」,他還呼籲Judas Priest的成員不要傳遞錯誤的訊息。Savage並不是最早注意到Judas Priest有同性戀情慾形象的評論家,但他拒絕關注這支樂團的音樂,這表明了金屬引發的意識形態分歧。

這些對於金屬的偏見,在1979年並未完全消失,但隨著龐克失勢,Judas Priest和Motörhead不再被調侃為過時的樂團,而是被譽為標誌性的領袖。在這種過渡的背景下,Motörhead在金屬和龐克之間的跨界也變成了典範,而《Overkill》這張專輯還鞏固了Motörhead跨界的聲譽。這張專輯由另一家獨立廠牌Bronze監製發行,Motörhead會跟這家唱片公司合作好幾年。Bronze由行業老手Gerry Bron創辦,其形象不如Stiff或Chiswick那麼鮮明,但由於Bron與重金屬老牌樂團Uriah Heep的長期合作,已經在行銷上取得了明確的成績。與此同時,《Overkill》的製作人Jimmy Miller是一位不同類型的搖滾老將,他曾與滾石樂團合作,並在1960年代晚期和1970年代早期,成功製作了一系列膾炙人口的專輯,最終在1972年發行了《Exile on Main St.》,這張偉大專輯凸顯了滾石樂團的藍調根基,既陰暗混濁又激動人心,由於低保真錄音的氛圍,呈現出一場令人信服的毒品公路之旅。相比之下,Miller在《Overkill》中,以令人印象深刻的清晰度充實了Motörhead的聲音,同時將樂團的能量推上了天花板,而且還捕捉到樂團之前錄音作品中缺乏的動態。

就跟他們的首張專輯一樣,《Overkill》的開場曲〈Overkill〉是真正的標竿。這首歌以Phil Taylor精彩無比的鼓點開場,"Motörhead缺乏技術掌握"的觀念瞬間就被打破了。Taylor在開場和整首歌裡面的鼓點節奏,使用了雙踏大鼓,製造了非常震撼的快速低頻,遠遠超過Motörhead首張專輯裡任何內容的速度。在幾個小節的無伴奏鼓點之後,Lemmy帶著嗡嗡作響的失真貝斯加進來,重現了很多首張專輯開場曲〈Motörhead〉的特徵,但演奏的把位更高,與鼓點低頻節奏區分的更好。與許多重金屬樂團不同,Eddie Clarke的吉他最後才進入歌曲。這就是他們不同凡響的慣用手法 —— Motörhead是一支全權交給"節奏"統治的樂團。

〈Overkill〉也符合Motörhead已經建立的風格,因為它是圍繞最小的和弦變化而構建。Motörhead專注的不是三和弦搖滾,而是兩和弦搖滾;他們的和聲限制結構是為了增強節奏效果。Clarke和Lemmy在〈Overkill〉在副歌段落構建了互鎖的兩和弦模式,從一個和弦移動到另一個和弦,然後再返回基調,形成聲音張力的支撐點。這組高度集中的Riff與歌詞內容相互一致。〈Motörhead〉描繪了急促速度帶來的衝刺感,而〈Overkill〉則描繪了一種相當強烈的攻擊性,不是來自於毒品,而是來自於樂團猛烈的音符衝擊。就跟MC5的〈Kick Out the Jams〉一樣,〈Overkill〉是一首高能搖滾,描繪了搖滾樂給身體帶來的爆炸性衝擊。Lemmy的歌詞簡潔而生動:"站起來,感受節奏,它會直達你的脊椎/把你的頭甩起來,如果它不能讓你飛,那你一定是死了啦"。副歌部分的歌詞重複著標題,在翻騰的歌曲速度中,這裡是唯一能稍微釋放緊迫感的瞬間;相對而言,樂團逐漸進入一套更標準的和弦變化,Taylor的鼓點也暫時沒有那麼狠了。但在最後三段副歌之後,〈Overkill〉進入了高潮,Eddie Clarke展開了一段狂熱的吉他獨奏,而Taylor和Lemmy則陷入殘暴又過癮的律動中。最後看似要用一個衰減的強力和弦作結尾,但Taylor居然重新啟動了他無情的鼓,而Lemmy則重複他的開場貝斯Riff。這種假尾奏不是一次,而是兩次,聽眾全都糊塗了,接連來兩次半分鐘雷鳴般的扭曲漩渦,直到〈Overkill〉最終甘願釋放它對所有人的掌控權。這首歌真的是非常囂張,如此瘋狂,既讓人異常興奮,同時又讓人筋疲力盡。

從整體來看,不只一位評論家認為《Overkill》這張專輯是時代先驅,它引領了龐克和金屬之間深入交流,將兩方的跨界效應提升到了新維度。《Sounds》雜誌編輯Geoff Barton當時已經成為Motörhead的堅定盟友,他是最強烈提出這種觀點的評論家。Barton評論道:「我聽說這是第一張真正的金屬/龐克跨界專輯」,他還誇大的強調,「在我的Bang and Olufsen黑膠唱機上降低音量播這張唱片時,即使是所謂曲間"無聲"的地方,在我的噪音計上也達到90分貝!」。記者John Hamblett也附議了Barton的觀點,他在《New Musical Express》的評論中將《Overkill》譽為「終極的重金屬專輯」,而且繼續主張「唯一能阻礙這張專輯與《Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols》齊名的,只有一些慢條斯理的誤導性時刻,以及Motörhead至少有三分之二的成員比Sex Pistols更老、更醜,這是不爭的事實」。Motörhead並沒有像Sex Pistols那樣,向搖滾神話發起戰爭。相反的,樂團深深沉浸於搖滾神話,只要觀察Lemmy終其一生都迷戀亡命之徒的形象和立場,就可以看出這一點。然而,作為一種純粹的聲音現象,Motörhead就像跟他們類似的其他樂團一樣,以某種極有效率的新手法,顛覆了搖滾樂一些傳統慣例。Motörhead保留著迷幻搖滾的痕跡,並與節奏感和高音量融合在一起,放棄技巧至上,追求聲音的密度。Motörhead創造了一種重型搖滾美學,在接下來的數十年裡產生相當龐大的影響,吸引無數的樂團效仿與傳承。

在Geoff Barton發表了對《Overkill》的評論僅僅兩個月之後,他又在《Sounds》雜誌上發表了影響力廣泛的系列文章,該文記錄了『英國重金屬新浪潮』的崛起,這是歷史性的一刻,也展開了金屬史的一段黃金神話。由《Sounds》雜誌主編Alan Lewis為這篇新聞報導創造了名詞 —— 縮寫為『NWOBHM』 —— 很快就遠遠超出它作為新聞口號的功能,成為具有重要歷史意義的術語。在英國,新的重金屬樂團以驚人速度激增,與之相應的,金屬的受眾也在增長。也許更引人注目的是,與此同時出現了一批致力於推廣金屬的新型獨立唱片公司,其中包括Neat、Ebony,甚至Heavy Metal,其中許多公司在它們試圖推廣的金屬風格上,具有很明顯的地下氛圍。實際上,雖然在Motörhead錄製專輯時,他們只是誤打誤撞與獨立唱片公司結盟,但現在英國金屬正在吸收龐克強調過的獨立製作策略。在音樂上,龐克的影響也很明顯,許多新樂團追求的金屬風格與金屬宗師們(如Judas Priest、Rainbow和Black Sabbath)都保持一致,但其他樂團則以更快、更剽悍的風格來演奏。歌曲在結構上也出乎金屬聽眾的預期,變得像龐克那樣,更短促、更緊湊,侵略性和張力也變得更強。在前幾年,金屬/龐克跨界的話題討論,僅限於Motörhead和其他幾支樂團;到了1979至1983年間『英國重金屬新浪潮』猛烈爆發時,這種跨界話題已經盈篇滿籍,隨處都能見到了。

《Ace of Spades》不僅是『英國重金屬新浪潮』的經典之作,也在世界上很多地方帶來巨大的影響力。許多年輕的搖滾/金屬/龐克樂團,顯然都受到了Motörhead影響,特別是他們的這張專輯。它成為經典是有原因的。這張專輯向全世界展示了Motörhead是一股不可忽視的力量。它融合了搖滾/金屬/龐克的優秀特徵,速度極快且無情。這張專輯為鞭擊金屬、速度金屬,以及在某種程度上,為整個極端金屬流派鋪平了康莊大道。〈Ace of Spades〉是Motörhead的國歌,也是搖滾界的國歌之一,這首標誌性的歌曲總結了如此傳奇的一切:「快速、響亮、挑釁」。它同樣以E調為中心,貝斯的失真半音(Eb、Ab、Db、Gb)可能帶來了史上最重的貝斯Riff。這首歌的吉他Riff也是金屬史上最著名的Riff之一。簡單好記,完美抓住了歌曲的精神。吉它獨奏同樣令人印象深刻,展現出極佳的彈奏技巧。〈Ace of Spades〉的歌詞與音樂一樣重要,淺顯卻富有感染力。「黑桃A」是許多傳統紙牌遊戲(包括撲克牌)中排名最高的牌,它是力量、運氣和技巧的象徵;但有時也代表戰爭、厄運與死亡。Lemmy不僅唱出了賭博的興奮感,也唱出了他本人的生存哲學:"你知道我生來就是輸家,賭博是傻瓜幹的事/但我就喜歡這樣,寶貝/我不想永遠活著!"。在副歌段落及其標誌性的吉他Riff後,Lemmy也提醒我們:"別忘了鬼牌!",「鬼牌」是常用到的另一張牌,功能相當多變,有時是頂級王牌,有時卻是排名最低的牌。它可以代表幸運、不幸、難以預料的變數,同時也象徵了冒險的快感、不被社會接納的邊緣人、亡命之徒的人生機遇或危險性。

如果要用一首歌來銘記Motörhead,那一定是〈Ace of Spades〉。音樂與歌詞都構成了搖滾樂的神聖戒律,是Lemmy在近乎自殺式的狂歡之後,從噪音世界的西奈山上帶下來的神諭。〈Ace of Spades〉的主題多年來引起了無數人共鳴,激勵了無數音樂家,而且也鞏固了Motörhead在音樂史上的地位。吉它手Eddie Clark曾經說過,在音樂界賺了數百萬美元的人中,「比起在銀行裡擁有上百萬英鎊,我寧願擁有〈Ace of Spades〉。因為在我離開這個世界後,〈Ace of Spades〉還會繼續存在。這是一首經典,而經典不是你每天都能得到的」。他說的實在是太對了。當這首歌誕生的那天,它突破了每一種音樂流派的界線,沒有比這更狠的了,沒有比這更快的了,當然也沒有比這更響亮的歌了。它徹底改變了搖滾樂,改變了金屬界,改變了龐克文化;但是Motörhead的本質,並沒有因為它的成功而改變,對Lemmy來說,

「這只是我們寫的另一首歌而已。我只是覺得還不錯,並沒有特別好。但我很驚訝,沒想到大家這麼喜歡」。

毫不奇怪,Motörhead的運勢在這幾年明顯改變了。雖然在未來的幾年裡,Motörhead在美國仍然是少數人的喜好,但在祖國英格蘭,Motörhead卻成了名副其實的超級巨星。1980年底發行的《Ace of Spades》在英國唱片排行榜上達到第4名,他們下一張專輯《No Sleep 'til Hammersmith》還超越了這項壯舉,奪下了英國唱片排行榜冠軍。失敗者終於勝利了,Motörhead席捲了1980年《Sounds》雜誌的讀者票選,榮獲最佳樂團、最佳專輯《Ace of Spades》和最佳單曲〈Ace of Spades〉,全部都是第一名的榮譽。就個人而言,Lemmy以他的獨特演奏蟬聯最佳貝斯手票選冠軍,並在女性讀者的性幻想對象票選中名列亞軍,而Phil Taylor在最佳鼓手票選中名列季軍,Eddie Clarke在最佳吉他手票選中名列第七。Motörhead追求的融合風格,終於找到了大量受眾群。也為新一代金屬王朝(這裡僅舉三個重要例子:Iron Maiden、Slayer和Metallica)指明了前進的方向。但即便功成名就,他們由始至終都沒有改變過瘋狂的搖滾態度,Lemmy仍是市井小民的一員,Motörhead也仍是終極的藍領階級樂團。他們是傳奇人物,同時也是平凡百姓。他們是領袖,同時也是造反者。

雖然在龐克搖滾的歷史中,很少重視金屬/龐克跨界的話題,但是Motörhead偉大的創舉,確實成為英國近代流行音樂/後龐克時代的決定性特徵之一。當時許多人認為這種音樂風格的結合不太可能成功,但從某些方面來看,這是必然會發生的。正如社會學家Deena Weinstein在她對重金屬的社會學分析中所斷言的:「在1960年代之後,年輕人試圖創造並維持自己獨特且不可稀釋的文化,而金屬和龐克正是兩個主要的例子」。金屬和龐克在追求這個目標時,產生了截然不同的美學和風格價值觀,但在1970年代的關鍵時期,它們仍然透過潛在的相似動機而聯繫在一起。1976至1977年間,當龐克狂潮在英國"爆發"時,金屬似乎要進入休克狀態了。但它最終還是原地滿血復活,變得更加強壯,甚至成為雄偉的龐然巨物,這有一部分要歸功於像Motörhead這樣的樂團,雖然他們本身對金屬的態度矛盾不一(不認為自己是金屬樂團,也沒有特別偏好金屬),但確實為我們提供了一個相當早期,而且也極具影響力的典範,這可以解釋金屬強勁的力道和音量,是如何與龐克的速度和平民感相結合。

同時,Motörhead身為原型跨界樂團的地位,明顯處於龐克狂潮的爆發中,在這個充滿爭議和活力的搖滾歷史時刻,也揭示了一些鮮為人知、很少被承認的維度。許多最有影響力的編年史家,都提議將龐克描述為一個「全有或全無」的文化,其中的賭注與搖滾樂本身的續航力一樣高。然而,對於許多(也許是大多數)受到龐克影響的人,這是另一種選擇和風格。相反,Motörhead實踐了經典的放蕩主義,完美融入了龐克的叛逆性格,同時也在實際意義上創造了硬核音樂中的極端速度。Motörhead代表了龐克不那麼純粹的一面,當我們檢視龐克所產生的全方位實踐範疇,Motörhead的這一面需要被考慮進來。像GBH或Discharge這種成立於狂潮消退之後的龐克樂團,聽起來就像是用廉價設備、沒有錄音預算的Motörhead。1980年代早期的美國舊金山灣區,在Motörhead、『英國重金屬新浪潮』及硬核龐克的滋養下,一股新興運動已經成形,誕生了鞭擊金屬、死亡金屬等子流派。直到今天,金屬與龐克仍然交織在一起。

『生於失敗,活向勝利』。Lemmy是不朽的。畢竟,傳奇永遠不會消亡,而他是終極搖滾傳奇。Lemmy說:「我不想永遠活著」,但我們會永遠記得你,我們會大聲放出Motörhead的每一首歌,小酌幾杯,致上最高的敬意,慶祝你鮮明的人生。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!