永远都不要嘲笑一个英语说得差的人

【一】

因为有他们在,你才有工作。

Just kidding.

大约一年前在地铁上,坐在我旁边的一个美国大妈跟我搭讪攀谈起来,问我是不是在这里读书的国际学生,学什么的,以后要做什么……就在听说我以后可能会教英语的时候,她前一秒对“哥大”稍有赞叹的表情瞬间变成了皱着眉头不可思议的质疑,

“So you are not even a native speaker, how could you possibly teach English?” (你都不是英语母语者,怎么可能教英文啊?)

Well... 🙃

以上大概解释了为什么英国人都不喜欢在地铁上和其他人聊天🙃

今年九月面试的时候,学校主管问了我最后一个类似的问题:

“I know a lot of people have this caucasian bias, but what if, what if students ask you, 'you are not a native speaker, why do you teach us English?', how are you supposed to react?” (我知道这是偏见,但如果有学生问你,“你都不是英语母语者,凭什么教我们英语?”,你该怎么回答?)

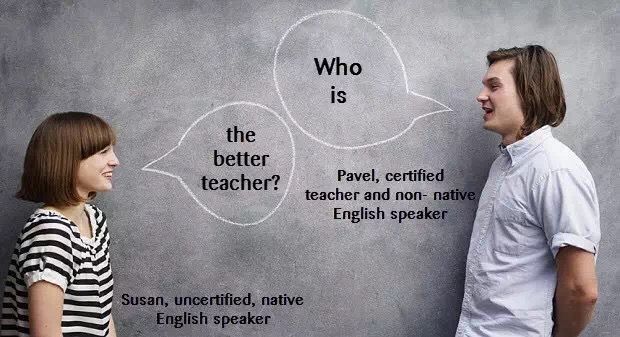

无论如何,对于大多数人来说,“英语母语者=会教英语” 这个等式依旧是成立的,就像你可能也很难想象出一个金发碧眼的西方人教中文的美好画面(我倒是真见过)。

有趣的是,现实中从来都没有学生问过我这个问题。

【二】

清晨,偶得一个空座的F线。

右边的女生大清早就在津津有味地读一本叫做《单身歧视(Singlism)》的书,站在我对面一对父子相视无话,儿子看上去十四五岁,长得和父亲一般高。他挺着吃得圆滚滚的肚子,父亲帮他拎着书包。

几周的时间,足够让我发现我每天坐在同一节车厢里的人似乎都是同一群人。一个短发翘鼻子背着紫色布包的女人,总和我一起等7点10分的这趟车。还记得第一天她问我是否上一班车刚走掉的是F线,之后每天早上我们就相视而笑了。

车开到Carroll St.这站时,一定会上来一个高中女生,犹太人,怀中抱着硕大的文件夹。她坐下,掏出一支笔,打开文件夹,抽出一页没写完的作业,一边警惕地看着是否到站,一边疯狂地写着或许她也不知道是什么的答案。

F线从地下开到地面,一束新鲜的阳光,打在她的作业纸上,打在她的卷发上,也打在地铁窗外曼哈顿的天际线上。

第一周临时cover了晚上的课,下课已经晚上10点,F线车厢空无一人。

我把书包摊在一边,戴上耳机,却不害怕。本打算看第二天的lesson plan,却决定享受这段属于自己的车厢和夜景。疲惫的夜归人在快过曼哈顿的时候,涌入车厢。

34街,到家出站。繁忙的街道,迎面走来在韩国城吃得油光满面的游客,走进还在排队的面包店买早餐,一切好似穿越一般。

再次认识纽约从布鲁克林开始,从F线开始,从离开一所学校进入另一所学校开始。

【三】

Vadim非常擅长用non-verbal语言和人交流,我猜这也是为什么他可以不会说英语却也在纽约自如地生活了十年的原因之一。

“I ... speak English...to daughter."

他生动的比划和表演加上几个单词让我毫不费力地理解了这个乌克兰人为什么要在这个时候逼自己钻出自己的comfort zone,逼自己从零开始学英语:因为他两岁大的女儿已经开始上day care了,他想能和女儿用英语交流,他不想当一个"stupid dad".

Kirby在Second language assessment课上曾经说过,Length of residence (LOR) 和一个人的reading ability是呈反比的。也就是说,一个人在美国生活的时间越长,他/她的英语能力,尤其是阅读能力可能越差。

我现在才逐渐体会到这一点。

从曼哈顿坐一小时地铁,来到布鲁克林的最南端,你就来到了全世界除了俄罗斯🇷🇺以外最大的的Russian-speaking population聚居区——Brighton Beach&Coney Island。冷战结束后,大量前苏联国家的人民移民来到这里,最初以乌克兰敖德萨人口为主,所以这个地方也被大家叫做Little Odessa,现在这里已经汇集了来自各个俄语母语国家的人们。在这样一个小世界里,Vadim作为牙科整形机械师,过着悠然自得的生活。

可见,每一个决定开始学英语的成年人,都有各自足够强大的motivation。

【四】

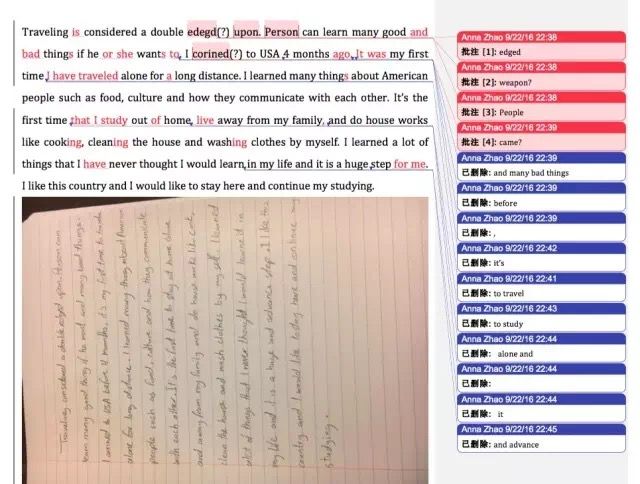

Yousef来自也门,第一天的课还没结束,就跑来告诉我:“Anna, 我把书翻了一遍,这里面语法点我都学过了!我要求去High Intermediate的班里,你必须帮我。”

我叫他回去写篇小文章,第二天拿给我看。

如上。

他目前的水平大概将将够Intermediate level。学习一门语言,学过或者记住完全不等于掌握,而且往往是最基本的单复数、subject-verb agreement, he/she, 冠词,是最难以克服的语法错误。更何况一个人的语言水平永远都存在regression(退化)的可能,所谓“此消彼长”。永远达到不了native-alike,也是成年人学语言最大的劣势。

后来,我稍微了解一下也门这个国家,发现它在世界各国的“男女地位不平等”排名中垫底。颇有意思的是,他短短的几句话里,就提到“我以前在家从来不干家务不做饭,现在竟然都要自己做。” 以及 “我很喜欢美国这个国家,我想在这里待下去。”

想必你还在和美国的蜜月期中,但这里终究不是你那个事事遂愿的家了,祝你好运。

【五】

9月23日是沙特阿拉伯国庆日。Abdullah(常见阿拉伯语名字,我的班里有三个阿卜杜拉,这是卷发娃娃脸的那个)等我回答完所有人问题大家都走了之后,才凑上来,

"Do you have any questions?"

"Oh no, I just want to tell you I have never had a teacher like you before. Other teachers don't treat us like this. 23rd is our National Day and I have a gift for you."

上课第三天,我的Intermediate语法班加上Basic口语班里五十个学生,几乎集齐了中亚、东欧各个国家的学生,很多学生时差还没倒过来就开始上课了。对于住在俄语社区的他们来说,我,以及每一位老师,是他们听说英文的主要来源,这就说传说中的ESL bubble.

阿卜杜拉已经在这里学英语快半年了,这是他第四个session。我觉得他是能感受到之前他的那些老师放了多少心思在课堂里,但他估计不知道实在不高的薪水让长期处在这种酬不抵劳心理失衡中的“老油条”老师失去了给课堂哪怕加一点点活力的动力。上课第一天,“老油条“老师就已经在教我怎么提前下课早点回家了。

我不知道我会不会也很快变成“老油条”中的一个。在其他老师眼里,这个学校的学生是为了F1签证来“混日子的”。或许是。但我的班里有几个program developer, chemistry, law, civil engineering出身的学生,追着我问问题,要作业,甚至帮他们检查自己开发的网站里的英语语法。

来自意大利的Francesco每天从长岛坐车来布鲁克林,下午去曼岛的纽约市立图书馆接着学习。一年前他刚来美国的时候,一句英文都不会说。有一天下课同乘地铁,他”深情款款“地告诉我,

"Anna, I think you can do more than teaching English."

那一刻我更坚信:英文说不溜没关系,只要可以开始撩妹了就说明上道了。

【六】

每天最妙的事情就是和学生之前发生的无法被计划或者预期的真实互动。

比如,你会发现很多说俄语的学生,会同时用a many (a many people, a many places...);

比如,第一周开始前,主管叮嘱我说,“战斗民族的同学们说话很直接的,他们有什么意见就会直接提出来,不像亚洲同学对老师比较有礼貌,会给你留面子。你要有心理准备。”

果然,战斗民族的同学们说话很直接。殊不知,他们夸人也很直接啊!正上着课突然一激动就拍手叫好大喊:“Anna, you are a good teacher!!! No one ever taught me this before!!!” 这种时而发生的情形,也是能吓坏宝宝🙃

比如说,在我的Basic班里面问到他们各自语言中关于“钱”的俚语,一个蒙古男生用英文翻译说,"Let the broken mouths sing the rich song." 我心里瞬间放了火花一样:“好妙!这不就是在说Trump么!😂”

“永远都不要嘲笑一个英文说得差的人,

因为这意味着他们会说另外一门语言。”

教课的日子过得飞快。

(安娜写于2016年秋)