《橫斷臺灣》第四章 橫斷山巔的小檗王國

作者/游旨价

之一 星球的植物園

在這裡,鬱閉的林地和長滿苔蘚、耐蔭植物的原生森林早已是夢境中的畫面。它們過往的痕跡以腐殖層的形式在此地留下(在某些地方看起來類似於高山上的泥炭)。除了腐殖土之外,此地植被主要就由醜陋且低矮的荊棘灌叢,像是狹葉的血紅小檗和高山櫟所構成,其中零散分布著一些山地杜鵑花。

馮.韓德爾-馬澤蒂(Heinrich von Handel-Mazzetti),

《中國西南地區的植物學先驅者:

一位奧地利植物學家在第一次世界大戰期間的經歷和印象》,一九二七年1

在韓德爾-馬澤蒂的橫斷山探險裡,小檗的存在或許只是為了襯托美麗的山地針葉林或其他優雅的高山植物。這類可憎的植物或從山崖上垂下,或埋伏在小徑旁,用帶著尖刺的枝條突擊走過的旅人。但偏偏,卻又是這樣的醜陋之物,在橫斷山漫山遍野,隨處可見。它們的猖狂與其貌不揚讓只在意珍稀物種的植物獵人一點都不想為其留下紀錄。不論是在韓德爾-馬澤蒂的報告、金敦-渥德的旅札,甚至是在威爾森的研究中,滿山遍野的小檗只被當成橫斷山植被裡的某種基本元素,它們究竟有多少種,植物獵人們並不關切。

事實上,植物之美,見仁見智。人們覺得不美的植物,除了受限於本身的主觀美感,很多時候也是出自於對植物的不瞭解。二○二一年,《自然植物》(Nature Plants)雜誌的一篇報導指出,美麗的植物比較容易受到科學家的關注。這種現象造成某些具有研究潛力的植物長期被科學界忽略,也對全體人類的福祉帶來無謂的損失。從實際的經驗來看,許多植物學的新進展其實源於不起眼且「醜陋」的植物,譬如阿拉伯芥,其長期用於植物基礎科學的研究,在作物育種、品種改良上扮演著重要的角色。而在我眼裡,小檗或許也是類似的存在。儘管沒有任何植物獵人願意為它花心思,但小檗在橫斷山當地少數民族的生活裡,好處早已眾人皆知。他們將小檗喚作三根針或是刺黃連(哈巴村的納西族朋友說,他們管大葉子的小檗叫大黃連,小葉子的叫小黃連)。這是因為小檗除了植株帶刺,體內組織也富含小檗鹼,使得去皮的枝條與根鬚經常呈現亮眼的鮮黃色。小檗鹼是一種植物二次代謝物,具有殺菌、消炎之效。當牙痛或拉肚子的時候,橫斷山的少數民族會將小檗枝條去皮嚼食,抑或冷泡成藥水來喝。據說上個世紀,山區裡還有居民發展出提煉小檗鹼,做成藥物的技術。足見其療效與在庶民生活中的重要性。

雖然在臺灣,我不曾聽過原住民族會以小檗作為藥用,但卻是臺灣的小檗讓我看見醜陋植物的平凡之美。臺灣原生小檗的美好,對我來說不是藥性,而是它有趣的種化歷史。在我念研究所初期,我和登山社的夥伴在臺灣山間奔波,採集小檗。在這個過程裡,我發現,在這些愛爬山的植物分類門外漢口中,那些都叫「小檗」的東西,其實可能是包含十多個不同物種的集合名詞。確定臺灣島上到底有多少種小檗,闡明它們之間在形態上如何區分,遂成為博士班指導教授給我的第一個任務。

神武小檗與學姐

少時曾十分不解,臺灣不過就一太平洋小島,何以各式媒體、書籍經常提到臺灣生物多樣性很高,是一座生物多樣性之島。當時的我直覺想來,物種數多的地方通常應該土地面積很寬廣吧,不該是臺灣這樣一座小島。這種刻板印象也影響了我對臺灣產小檗屬物種多樣性的看法。起初,指導教授提到臺灣有七、八種小檗的時候,我在心裡想著怎麼可能?臺灣這樣的小島,小檗屬裡有兩、三個物種應該就很多了吧。老師說有七、八種,會不會都是分類學家亂分的?

未料命運弄人,自己後來不僅成為證明臺灣就是有很多種小檗的分類學學生,甚至還為這個屬在臺灣島上添加了三個新物種。在我們發現的小檗新種裡,神武小檗(Berberis ravenii)是我最難忘的一種。它的中文名稱聽起來有點武俠小說的感覺,但其實是指這種小檗的主要分布地─臺灣南部萬山「神」池至大「武」地壘間的山區。神武小檗之所以讓我特別難忘,是因為它是一個意外之喜。二○○九年的寒假,我和山社夥伴計劃了一趟中央山脈南南段的山旅,我們打算從高雄的 Langoathae (萬山神池)縱走到Talupalringi (大鬼湖)。途中,在萬山舊部落的後山上,我與一叢小檗偶然邂逅。由於那個地方海拔不高,我並沒有預期會遇到小檗這類「高山植物」。然而讓我覺得奇怪的是,這叢小檗,外觀形態似乎也不像我曾看過的物種。它有著狹長披針狀的葉片,莖是鮮豔的紫紅色且帶點匍匐性,不同於其他臺灣產小檗常見的橢圓形葉片和直立形態。

當時因為我才剛開始接觸小檗屬的分類學,心中並無十足把握判斷眼前的東西是否是一個新物種。因此下山後,我急忙到林業試驗所的標本館查看館藏的小檗標本,竟在一份一九八三年由呂勝由老師採自林帕拉帕拉山(倫原山)的標本上,見到幾乎帶有一樣形態的植物。那份標本上貼上了一個寫著「長葉小檗」的鑑定籤。當時,長葉小檗是一個比較神祕、仍需要確認存在的物種。我和指導教授曾因此花了不少時間考證它的模式標本和原始發表文獻。基於這些經驗,我心裡很明白鑑定籤肯定有誤,眼前這標本並不是長葉小檗。於是,我第一次在心裡興起了去林帕拉帕拉山找小檗的念頭。

慚愧的是,雖然大學時代常常登山,我卻不知林帕拉帕拉山在哪裡。直到查閱社辦裡的地圖才恍然大悟,林帕拉帕拉山位於通往Talupalringi的山徑起點附近,是一座沒沒無名的偏僻山頭。儘管如此,相較我首次發現怪異小檗的萬山部落後山,林帕拉帕拉山因為Talupalringi 的山徑存在,仍顯得較為可親。隔年春天,我興致勃勃地規劃起林帕拉帕拉山之旅(會挑春天是因為想看到花),沒想到,當我問起登山社夥伴,因為臺北到屏東的交通開銷太大,他們一個個興致缺缺,幸虧最終得到指導教授的補助,才總算找來一群老夥伴。對他們來說,就當作是有人資助去遙遠的屏東蒐集一顆三角點。原本以為,在登山社的襄助下,登頂林帕拉帕拉山必然水到渠成,結果證明我還是把山想得太簡單了。

林帕拉帕拉山在當時算是一座較野的山峰,攀登仍有難度。由於標本並未附上GPS位點,因此我們並不知道植物實際生長的地點。當我們一走上往林帕拉帕拉山的岔路口,便睜大雙眼,搜索視野裡所有長得像小檗的東西。短短一公里的單攻路,大夥走得心浮氣躁。登山社的人覺得一面找植物,一面前行的速度太慢,我則覺得大家走太快我會來不及找植物。距離林帕拉帕拉山愈來愈近時,我開始有種預感,該不會非得要到盡頭的山頂才會遇到小檗吧。最終,預感成真。這疑似新種的小檗果真長在三角點旁。就在大家已走到火冒三丈,更讓人洩氣的是,這叢小檗只有一朵朵粉嫩的花苞,未見花開。這個畫面幾乎宣告這次植物探勘的失敗,因為一個新物種的發現若是缺乏繁殖器官的描述,其結果往往會被同行質疑。這意味著,我必得在不久的將來再來一趟林帕拉帕拉山……

一個月後,我再次組了探勘隊。這次更難招人,因為去過林帕拉帕拉山的登山社員對這條路線再沒興趣。我只好針對登山社裡念生科系或森林系的社員特別私下詢問,用尋找新物種的理由誘惑他們,而森林系畢業的W學姐正是被這個理由「誘惑」而來的登山社成員之一。自從學姐答應我後,我就感覺她比其他隊員對這趟山旅更為積極。她對我說,她雖然對植物分類學有興趣,卻不是專業研究的人,因此從沒想過能夠參與發現新物種的工作。對她來說,這就跟探勘未知山野一樣,是一場充滿誘惑的「探險」。

記得當我再次來到林帕拉帕拉山三角點時,我在W學姐的指導下,成功使用便宜的旅遊小相機,靠著小花模式拍出花朵的細部形態,並依此確認了這個物種與其他已知的小檗不同。返程途中,W學姐一馬當先走在前面為我開路除蔓。她小心翼翼,深怕我手中的帶花枝條被箭竹或刺藤掃到(新手如我當時連用來裝植物的大夾鏈袋都沒帶在身邊)。旅程結束後,W學姐在通訊軟體上留言給我,她說能夠見證新種的發現是她難忘與珍惜的回憶,因為她原本以為臺灣已經很難再發現新物種了。同年秋季,我再次來到林帕拉帕拉山拍攝這個新種的果實形態,至此,歷經三趟山旅,我總算蒐集完發表新物種所需的素材。二○一四年,我跟指導教授將神武小檗正式發表在科學期刊上。

新種發表後,隨著博士班課業漸重,我與W學姐也漸漸沒有聯絡。二○二○年底,我赫然得知W學姐已因故離開人世。看到消息那時,深埋在我心中,有關W學姐、神武小檗和林帕拉帕拉山的回憶突然一湧而現。W學姐是那支隊伍中唯一跟我一樣,看見新種開花時興奮尖叫的人。因為她對那趟旅程的珍視,我開始思考在臺灣發現新物種的意義。

南臺灣小檗

剛開始研究小檗的時候,我一直假設小檗是喜歡寒冷氣候的高山植物,所以在臺灣,它應該只能在三千公尺以上的山區才能找到。但顯然神武小檗並不是,它生長的海拔最低可低至一千五百公尺,而且還是在氣候整體來說比較溫暖的南部。為什麼小檗可以長在這樣暖和的山區?一開始,我試圖從神武小檗的分布區去尋找答案。

在一些老山友口中,林帕拉帕拉山所在的山區被稱為「中央山脈主脊陷落區」。因為,當中央山脈延伸到南臺灣的卑南主山時, 山勢從三千多公尺的海拔突然一路起伏下降,一直到下一座三千公尺級的北大武山,兩山之間沒有任何超過三千公尺的山頭。也因此,山友口中的「陷落」,並不是指這裡曾經發生過什麼大規模的山崩或地質事件,而是指從海拔來看,這裡比鄰近地區低矮了不少。

儘管沒有雄偉高山的矗立,中央山脈主脊陷落區卻孕育了一片廣袤又神祕的森林,這裡有巨大的扁柏,還有古老的臺灣杉純林。過去百年間,這裡不僅學者很少駐足,就連登山者也不多見。世居此地的原住民,更將森林深處視為祖靈神祕的居所。雖然沒有實際的氣象站數據,陷落區也以古怪的氣候聞名。相較更南邊一點的同海拔山區,這裡終年雲霧繚繞,環境更為溼涼。森林中的土壤一年四季都十分泥濘,每棵大樹上掛滿了松蘿和厚薄不一的苔蘚與附生植物。在我眼裡,這裡完全不像南部平地或矮山上的森林,反而更像臺灣東北部受季風滋潤的山地雲霧林。而這也很大程度地解釋了,為什麼神武小檗可以出現在南臺灣較低海拔的山區。在雲霧的滋潤下,喜歡冷涼氣候的小檗屬物種得以在沒有高山的情況下生存、繁衍。儘管如此,當時的我卻沒想到,神武小檗的發現只是一個開始,中央山脈主脊陷落區的環境對小檗種化的影響比我想的還要複雜。

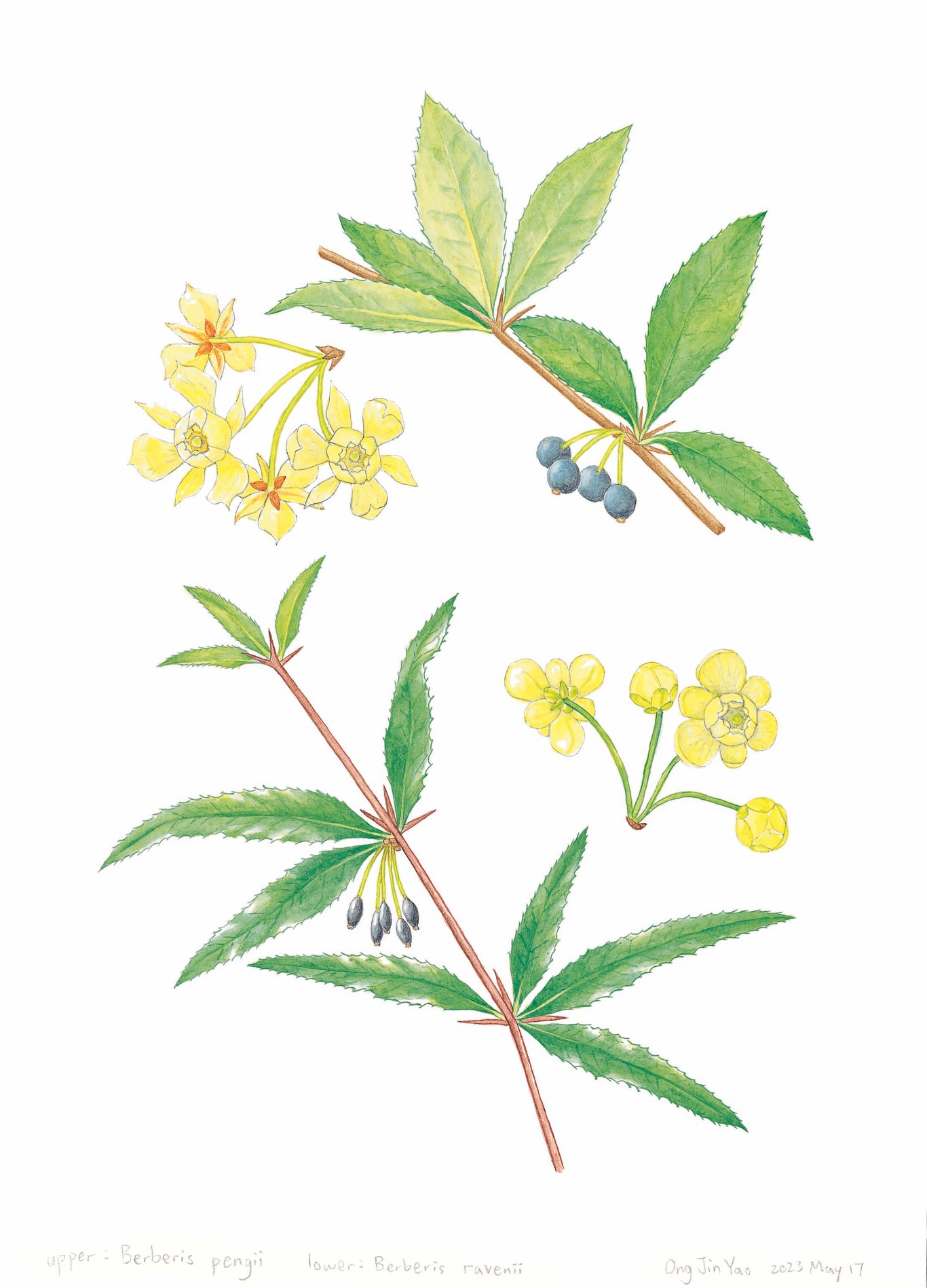

在發現神武小檗後,我和指導教授更加關注起這塊神祕的山區。奇怪的是,從野外拍攝到的照片裡,我們隱隱察覺到,海拔陷落區內似乎還有另外一種未知的小檗。它們被拍攝到的地點通常是陷落區內海拔二千公尺以上的山頂,不像神武小檗大多是在半山腰的森林邊緣。在沒有開花結果時,它整體的外觀模樣跟中央山脈上常見的臺灣小檗非常相似。果實的形狀卻是從未在植物誌中被記載過的圓球形,大小也比一般小檗來得大,帶點白粉的黑藍色光澤總讓我想到俗稱樹葡萄的嘉寶果。某年春天,我和登山社的夥伴在北大武山頂進一步觀察到這種小檗的花朵形態,並確認其與臺灣小檗不一樣(花萼大小、胚珠數目等形態)。隨後,在經過DNA分析的驗證後,我跟指導教授終而確定這又是一個新的小檗物種。由於特產於南臺灣,因此我們將它的中文名字命名為南臺灣小檗(Berberis pengii)。

神武小檗和南臺灣小檗都是臺灣特有種,也是唯二生長在中央山脈主脊陷落區的小檗。在實際的野外勘查裡,我們很少看到這兩種小檗分布在一起。它們彷彿約定好,神武小檗長在海拔比較低的地方,南臺灣小檗長在海拔比較高的地方。這種地理分布的特性更進一步讓我理解到,在臺灣,獨特的生育地環境和植物特有種的演化原來可以如此相關。僅僅靠海拔分布的差異,就可以讓一片山區擁有兩種小檗。甚而,從物種豐富度來看,這種現象明顯地提高了整個臺灣島小檗屬的多樣性。如果其他山地植物類群也跟小檗有一樣現象,那麼臺灣植物多樣性很高的原因之一也許正是山區海拔的落差⁉

全球維管束植物分布的奇特模式

在同樣的緯度帶,海拔落差巨大的山地擁有較多的物種並非只發生在臺灣島的小檗屬物種身上。早自十九世紀初,洪堡活躍的年代,科學家便已猜測全世界的植物多樣性或以一種極度不平均的形式濃縮在熱帶的高山上。十八世紀,有些博物學者在追尋香料產地的過程裡,首先留意到世界上的植物種類似乎集中分布在熱帶地區,尤其是太平洋的海島群。十九世紀以降,隨著諸多改變人類歷史的新物種從南美洲的亞馬遜雨林中被發現,人們逐漸相信熱帶地區是植物物種最多的所在。前往熱帶地區遊歷與探險,成為一些維多利亞時代仕紳夢寐以求的成年禮形式,就像我們熟悉的演化學之父達爾文和華萊士一樣。受到洪堡《個人記述》(Personal Narrative)8的激勵,達爾文在一八三一年毅然登上小獵犬號環遊世界,而華萊士則於一八四八年與貝茨(Henry Walter Bates)結伴,探索如今隸屬巴西的亞馬遜地區。

在航行的遊記裡,達爾文(一八三九年)談到亞馬遜森林,「在令我印象深刻的景象中,沒有任何一個比未被人類玷汙的原始森林更崇高……」,而華萊士也寫道,「巴西這個國家有一個自然特徵,就是熱帶的『原始森林』。它的趣味性和宏偉性可以在一次散步中得到充分體會。在這裡,任何對壯麗和崇高有感覺的人都不會感到失望。」他們兩人各自通過熱帶雨林裡眼花撩亂的物種,理解到生物多樣性的變化範圍遠比想像中巨大,並很可能受此啟發,展開對生物多樣性起源的思考(意即物種是否會逐漸變化的想法)。如今,學者根據數學模型量化了達爾文與華萊士當年眼中的生物大觀園。以維管束植物為例,他們估計南美洲的熱帶地區可能蘊藏了八萬個分類群(包含模型預測的尚未被發現的新物種)。其中,亞馬遜盆地尤為不可思議。它的存在不僅對熱帶地區的植物多樣性產生顯著影響,也使全世界人們意識到在相同地域分布的植物可以達到何種程度的多樣化。曾有研究人員在一公頃(一百公尺×一百公尺)的亞馬遜雨林中記錄到九百四十二種植物,可謂世界紀錄。對於亞馬遜盆地的植物奇觀,一個主流觀點認為,植物多樣性特別高的原因是由於數千萬年來當地一直保持著適宜植物生長的溫暖氣候,甚至包括更新世的冰河時期。然而,儘管亞馬遜盆地如此特別,但如今愈來愈多研究證實,南美洲熱帶地區的高植物多樣性不只與其有關,位於其西側的安地斯山也是非常重要的關鍵地區。

洪堡可能是第一個廣泛地用科學方法探索安地斯山的歐洲博物學者。一八○一年,在經歷過熱帶雨林冒險的震撼後,洪堡攜帶著各類儀器,打算穿越他心中的祕中之祕─安地斯山。一八○二年,他和夥伴以基多(Quito,今厄瓜多首都)為基地,攀登鄰近數座高達五千公尺的火山。雖然主要目的是探查火山這種地貌的形成原因,但在過程中,洪堡也記錄了每座火山的海拔植被。洪堡發現在高山上,每種植物都有一個特定的居所。

每往高處攀登一段,組成植被的植物種類就發生明顯的改變。從長滿山腳的棕櫚樹,到中海拔的橡樹和蕨類狀灌木,再到雪線之下的苔原與高寒植物。爬一座安地斯山的火山,就像從熱帶往溫帶地區旅行一樣。在那之後,世人憑藉著洪堡的安地斯山探險,開始對這座雄偉山脈的豐富生物多樣性產生好奇。然而,由於安地斯山山勢險峻、範圍遼闊,植物調查極度困難,學者對於安地斯山植物多樣性真正面貌的探索始終進展緩慢。近期,藉助新科技及跨國合作,總算能大抵估算出安地斯山的維管束植物種類。在這個嶄新的數據中,安地斯山至少有二萬個維管束植物分類群。甚至,有些學者指出,如果考慮到採樣强度和面積大小,熱帶南美洲的植物物種多樣性應該是在安地斯山達到高峰,而非傳統認知中亞馬遜盆地裡的雨林。

如今,來自安地斯山的諸多研究成果已促成植物多樣性研究的典範轉移,使得熱帶山地與雨林同樣成為植物多樣性研究的焦點。通過此脈絡,我似乎也有點懂了,位於低緯度的臺灣,儘管島嶼面積不大,但因為有著高山,具有較高的物種多樣性,一切都是順理成章。回想研究之初,小小的臺灣卻有很多種小檗,於我曾是一個悖論,需要一個合理的解釋。沒想到靠著在中央山脈主脊陷落區開始探索新物種,小檗竟然給了我一個清楚的答案。原來是山的存在,讓臺灣得以成為一座小檗之島。

〈安地斯之心〉(The heart of the Andes)。美籍畫家丘奇(Frederic Edwin Church)受洪堡一生事蹟所啟發的畫作。這幅油畫長十英尺、寬五英尺,其中描繪了安地斯山脈的自然,植物細節栩栩如生,以至於植物學者可以辨識出物種。也因此,這幅畫作不單純只是藝術品,也是向洪堡「自然繪圖」(Naturgemälde)概念致敬的科學作品。

來源:Wikimedia Commons

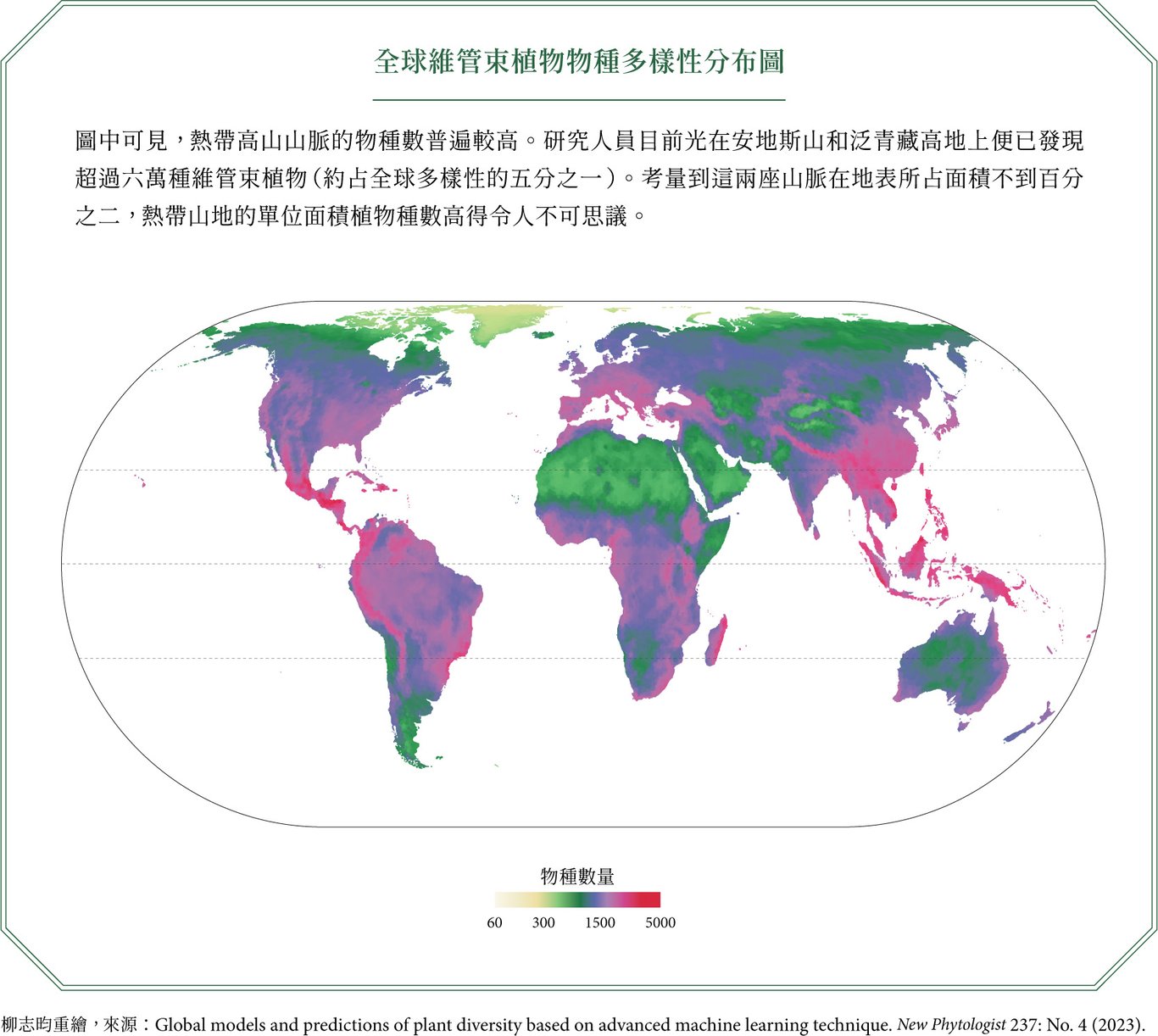

圖中可見,熱帶高山山脈的物種數普遍較高。研究人員目前光在安地斯山和泛青藏高地上便已發現超過六萬種維管束植物(約占全球多樣性的五分之一)。考量到這兩座山脈在地表所占面積不到百分之二,熱帶山地的單位面積植物種數高得令人不可思議。

柳志昀重繪,來源:Global models and predictions of plant diversity based on advanced machine learning technique. New Phytologist 237: No. 4 (2023).

Like my work? Don't forget to support and clap, let me know that you are with me on the road of creation. Keep this enthusiasm together!