菊花如何夜行軍,我也如何歸鄉

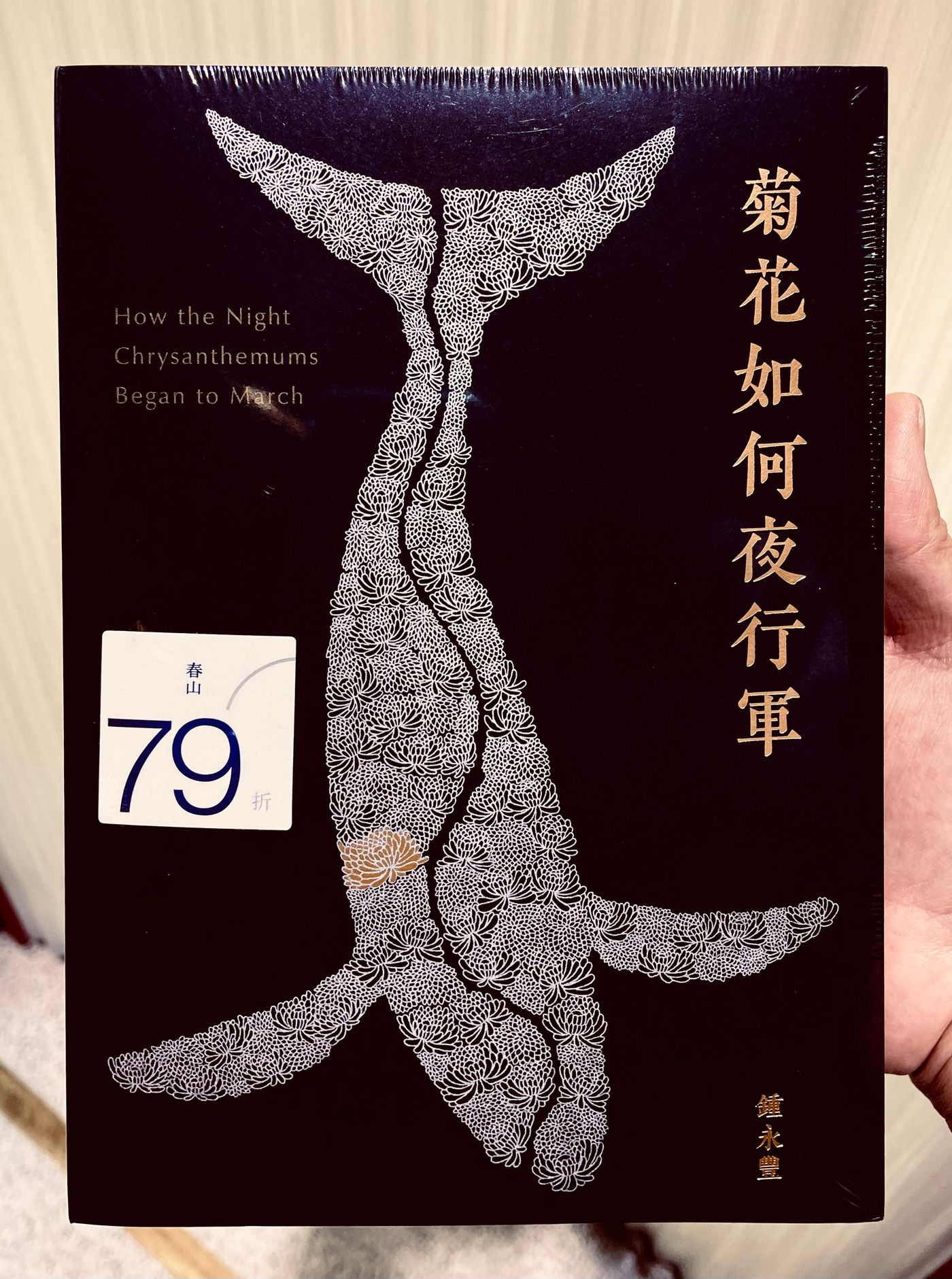

這是今年買的第一本書,其實去年底看到上市情報就興奮不已。方入手即把所有其他安排好的閱讀計劃暫停,等不及讓這娟秀封面的書來插隊。

才讀完頭兩篇,就已幾乎捱不住,想將一股迅速積累的情感發洩出來。待第三篇〈縣道一八四之歌〉看完,再不得不暫擲下書以緩解情緒,胸臆中盪氣、愁氣、萎氣交織,滿滿淤塞不化,甚而上浮至鼻頭與眼角。一方面怨嘆自己聽得不夠、認識的太晚,一方面又想起九年前被《菊花夜行軍》給催逼出滿臉淚痕的那個滿懷感激的夜晚。

那是個風和日麗的秋日下午,與家人去華山藝文特區隨意走看,須臾聽聞吉他彈唱聲,湊近瞧瞧,是個叫做謝銘祐的歌者,唱著與台南相關的自創民謠歌曲,前方觀眾寥寥。我從來沒聽過這個歌手,坐了一下便離開。

對,我是何其無知,後來叫我夜思日想的幾張專輯,如《台南》、《舊年》,總算在去年下半年出現在 Apple Music 上,我也才得以一解宿饞。但當時我就這樣傻愣愣地錯過了好好聽謝銘祐的機會!

還好有一樣東西我是把握住了:在二樓的風潮唱片行買了久聞其名的交工樂隊的《菊花夜行軍》專輯。並非特意為買而買,只是路過唱片行不進去心頭發癢,進去後兩串蕉出來更對不起自己。當時看到這張重發就決定買了,然而從沒認真聽過客語歌曲的我,本來也沒有什麼期待。結果當晚邊聽邊看著精美詩意的歌詞本,一首首一句句下來,到了〈日久他鄉是故鄉〉終於眼淚徹底潰堤,阿成回鄉故事叫人同情憐愛不已。從此成為生祥鐵粉,看過多場他的演出。回想人生在那意外歸回「故鄉」的兩年間,竟都是被音樂給硬拽了個彎兒啊(上次提到的萬芳是另一樁)。

我是土生土長道道地地天龍人,父母皆外省二代,沒有實質上可觸可見的「老家」、缺乏「離鄉離土」的經驗,所謂回家僅僅是在十來公里方圓範圍內移動而已,連遷徙都說不上。歸鄉於我,以當時心境來說,更像是重回國語歌懷抱、理解本土歷史、接觸在地民族文化、傾聽弱勢與多元聲音之類無形的、意義上的心靈歸鄉,而這個「鄉」,就是我們台灣。

彼晚,在充滿感動的眼淚中,既謝又氣自己太晚認識林生祥及他的音樂。九年後,讀著鍾永豐的新書《菊花如何夜行軍》,那份感動竟又再現。

「走一段上坡路,落日餘暉已盡。菸癮來犯,摸不著打火機,我拐至路旁的土地公廟借火。廟裡香煙裊裊,我向土地公頷首行禮,再借香爐旁的打火機點菸。吐一口菸,看出廟外,路燈接手,迤邐回家的路。我心生羞愧,竟想請土地公關掉路燈。」

原來,〈風神 125〉歌詞中的「伯公伯公,子弟向您點頭 / 拜託拜託,把路燈全部都關掉」源出於此,那是鍾永豐多年離家讀書兼入伍後第一次放假回鄉,步出美濃客運站,被強烈陌生感擊倒的宛如遭淘汰的失敗者心情。

當老家的泥土地蛻換為難以呼吸的「紅毛泥」(水泥)、農地被重劃而斲喪地氣、老屋被弭平成為拓寬大街上的一角、菸毀菊亡、山腳下溪流上的美景即將被鋼筋水庫所取代時,鍾永豐覺醒了,北上淡水找回同鄉子弟林生祥,以音樂助運動,以運動孕音樂。兩者交合終叫皇天不負苦心人,水庫計畫中止,但家鄉已成歷史。我們現在聽的看的,就是歷史。感恩鍾永豐寫出了他自身的歷史,讓這本書實如自傳般情感真摯。

看他年輕時從幾百張六、七〇年代的盜版搖滾樂唱片聽回藍調根源,繼而醒悟濡養客家祖先的傳統山歌其實就是一種庶民藍調。我去年花了整個二月聽完 70 張經典老藍調唱片,醉心不已,因此十分感同身受鍾永豐走過之路。

而我相信生祥樂迷讀第四部「運動中的音樂」肯定最有感,那是他與林生祥相識、相知、相打拼的來龍去脈,其中提到多首生祥演唱生涯最早期的樂團——觀子音樂坑——的歌曲,也有稍微交代交工樂團聚散始末,以及《我等就來唱山歌》、《菊花夜行軍》的緣起。邊看書邊找歌來聽,慶幸有人將早已絕版多年的觀子音樂坑兩張唱片放上 YouTube(也不知是否該感謝),我方能聽見征服了見多識廣鍾永豐而決定與生祥合作的〈耕田人〉、〈伯公〉這些曲子。

今年才看的第三本書,鐘永豐的《菊花如何夜行軍》,無疑已直接預約年度最愛書單一席。當然,說再多也比不上親自來讀來聽,音樂與文字構成的動人土地情感,台灣流行音樂史上不世出的傑作:《菊花夜行軍》。