出门时间是两个小时|郭晶的武汉封城日记|3/28-4/2

3月28日

最近有一些新的朋友加我,称呼我的时候都加上“老师”,我略有尴尬。这些年“老师”特别泛滥,理发店都有Tony老师。倒不是说理发店就不能有老师,而是如果大家叫老师是鉴于“三人行必有我师”那倒还好,可是,现实未必如此。

我想起高中有个语文老师说他上小学的女儿语文作业出现了差错,他就向女儿指了出来,他女儿说老师就是那么教的,完全无视她爸爸也是个语文老师。很多时候“老师”意味着一种权威,这种权威容易形成一种等级链。

我们会渐渐习惯于只是听权威讲话,而难以和权威对话。当我们并不认同权威的时候,也会小心谨慎地发言,以免失礼,甚至被排斥在小圈子之外。久而久之,我们的思考就会陷入停滞。这是我们应该警惕和反思的。

昨天的晚餐是蒸饺加土豆炖排骨。

今天是阴冷的一天,我一整天都没有开窗。下午太阳出来晃了一下,白云在淡蓝的天空上飘动。

武汉的地铁在停运了两个多月后,今天重新开始运营了。我的小区对面就是地铁口,不过少有人出入。

小区群里有人问“请问我能出去买东西吗?”

社区志愿者回复说:“不知道,只能问门口的。”

还是有人继续问:“可以出小区吗?”

不过,不再有回应。

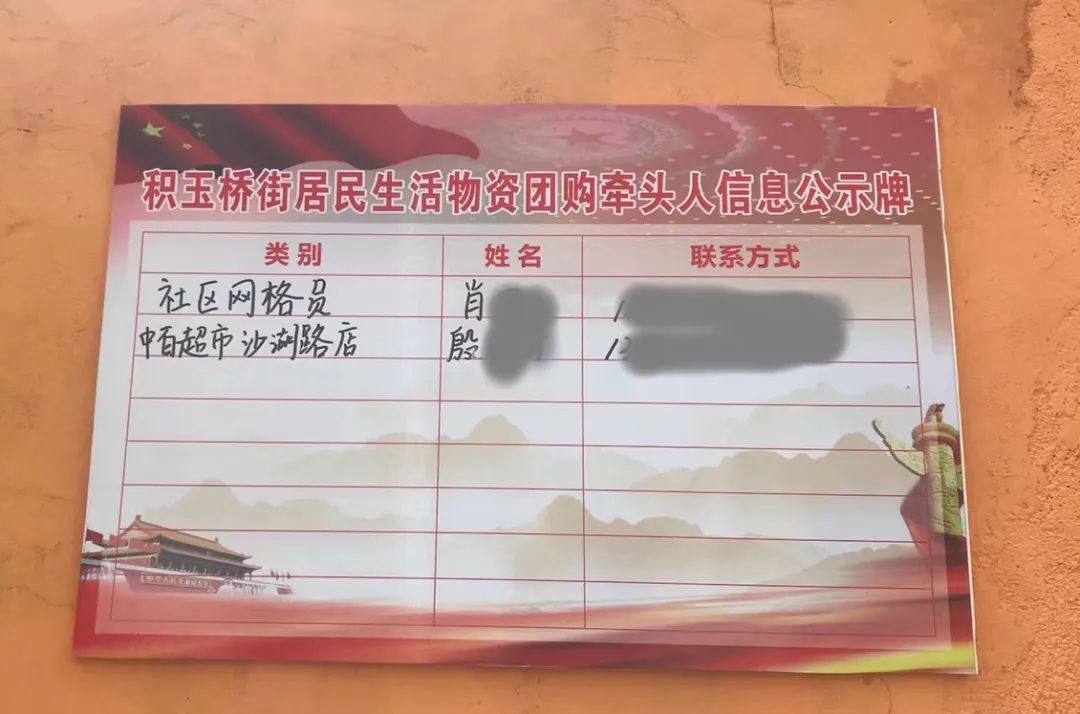

我和大家一样都在期盼着出小区。下午,我买的大麦茶到了。取快递的时候,我问了一下保安什么时候可以出去,他让我问网格员。他给我指了指小区墙上的公示牌,有一个上面有网格员的电话。

我打电话给网格员,她说,无疫情社区的居民每天可以凭绿码(健康码)去超市买东西,一次出门的时间为两个小时。可是,现在有很多超市依然不对个人开放。

我们社区是无疫情社区,离我们最近的对个人开放的超市所在的社区不是无疫情社区。而且,现在超市严格控制进入的人数,一次只能进5个人,要排很久的队。所以,网格员建议现在还是不要出小区。

我今天终于厌烦了胡萝卜。可惜我家里还有几根胡萝卜,我还是得把它们吃完。不过,胡萝卜正式成为第一种我未来一段时间不想再吃的食物。

3月29日

最近几天我多次被问到:“武汉封城后,人与人之间的关系有什么样的变化?”我没有一个简单绝对的答案。封城后,人们自觉地和他人保持一定的距离,很多人不再出门,但也有人带着恐惧和担忧做志愿者,为需要的人送物资。一些在外的湖北人被拒绝住酒店,但也有人主动为湖北人提供住处。有的城市拒绝复工的湖北人进入,但也有城市欢迎复工的湖北人。

温州市人社部门制定多项措施保障湖北人复工。湖北籍员工享受异地员工自行返温路费补贴,人社局为湖北籍员工设置了2亿元的补助,鼓励企业为湖北籍员工缴纳社会保险。

昨天的晚餐是青椒炒肉加稀饭。

晚上一个经常劝大家不要出门的住户发了一个图片,是另外一个群的截图,有人说:“昨天有人出门坐了公交,两次刷码,回家进小区刷码变成了黄码(14天内与确诊患者、疑似患者和无症状感染者可能存在密切接触,如搭乘同一公共交通工具等情况),小区不让回了,直接隔离,全自费,出门的居民慎行,能不能别出门!”

有住户问:“是不是真的呀?”

发图片的住户说:“不管真假,能不出门尽量不出门,以免自找麻烦。”

这个人完全不去核对信息的真假就信以为真,并以此为依据自己决定不出门,还拿来劝别人。很多人就这样把自己的恐慌和焦虑传递出去。

讲座音频(缺少前五分钟),

墙外下载地址:https://drive.google.com/drive/folders/16dKDn4ww4wpn4vDboZLy1hPcus-lmTeE

墙内下载地址: https://pan.baidu.com/s/1Vblyrd9tEvkKrTCGr3_WDw 提取码: z5nf

早上我收到了朋友寄的油渣。取快递的时候在下雨,放戏曲的男人打着伞在院子里散步。

我之前团购的肉有肥肉,我不喜欢吃肥肉,就把肥肉用来熬油,油渣没有那么油,脆脆的,很好吃。第一次吃专门制做的油渣,是瘦肉带一点肥肉一起炸的,还加了一些香料,更香更脆。

中午,有住户艾特物业主任,“请问,现在可以出小区,去超市买东西吗?”

物业主任回答说:“你如果有健康码和复工证明就可以出小区。”

有人问:“请问现在住汉口,可以回小区吗?”

物业主任说:“只要有健康码,可以。”

两个住户都表示感谢。

3月30日

这场疫情会对我有什么样的影响?我现在也无法说清楚。这场灾难会在我们很多人身上都留下不可磨灭的痕迹。

我们会走在某条路上的时候想起它2020年的样子,我们会在吃到某种菜的时候记起封城这段时间天天吃它的无奈,我们会偶尔梦到此时的人和事。

我对武汉这座城市依然不会有特殊的感情,但我会记得在这个地方经历了一场封锁,也无法忘记这段时间空荡荡的街道。

我依然会是一个女权行动者,因为女性还在遭受压迫。最近韩国N号房的曝光引发了人们对网络性剥削和性暴力的关注和讨论。

国内同样存在这样的问题,而且还处于相对隐蔽的状态。网络世界是现实父权社会的延伸,女性在网络世界依然被消费,遭受剥削和暴力。

网络具有虚拟性,可遭受剥削和暴力的女性承受的痛苦是真实的。很多人已经行动了起来,去举报一些散布偷拍视频的网站。

昨天的晚餐是饺子加红烧肋排。

这是我第一次自己做肋排。我是一个简约派的做菜爱好者,大部分菜都是简单地炒。这几年开始挑战自己,邀请朋友来家里吃饭就让朋友点菜,借机学做新菜。幸好下厨房上有很多人分享做菜经验,可以让我有所借鉴。

蒜蓉蚝油秋葵、红烧日本豆腐都是尝试做过的菜,蒜蓉蚝油秋葵可以在做酱汁的时候加上小米椒,会有一种清爽的辣。

今天是阴天。这几天温度都在十度以下,我不想再穿回厚衣服,就又开起了空调。

今天,我再次自己买了菜,买了一些好久没吃过的菜,像丝瓜、平菇、空心菜,还有我酷爱的小米椒。特地存下来的那颗小米椒已经成了干辣椒,今天终于拿它炒了菜,非常满足。

这几天武汉的外卖订单在增加。3月26日,奶茶订单3天增长近8倍。人们承受了太多的苦,一杯奶茶成为现在难得的甜。

工地上的工人已经有50多个人了。今天像是有领导视察,工人们整齐地排成4行站着,每个人手里都拿着像是文件的东西,前面有几个人在讲话。工人们敲敲打打、推推拉拉一天,又一片土地被砌上了水泥。

中午,小区里的泵房顶上有两个工人在做修补的工作。

有住户在群里请志愿者买药。有门路的女人还在卖东西,不过比较少卖蔬菜了,主要卖的是米面粮油和油盐酱醋,今天有人问她:“有没有老干妈?”她回复道:“有,两瓶25”。

路上多了一些拉着行李的人,不知这是他们的归途还是启程。

3月31日

什么是正常?我们习惯于把多数人的行为来当作正常的标准,可多数人的行为并非就合理。然而,我们的日常生活中处处都受到社会规则的约束和限制,比如女人要有“女人”的样子,男人要有“男人”的样子,到了一定年龄要结婚生子。社会对“不正常”的接纳度很低,经常对“不正常”的人指指点点,借此维护“正常”。

让人们保持“正常”的一个功能是社会的稳定。对那些在疫情期间失去亲人的人,有一些人觉得领完骨灰自己找个地方哭最好,不然就会乱。

本来,在亲人去世时办葬礼,当众哭再正常不过了,可是此时的正常却又被颠倒了,这是极端情况下被认定的“正常”。

社会连他们的哀悼痛哭都承载不了,那我们的社会是多么的不正常。社会如此地不正常,生活在其中的我们怎么做一个“正常人”呢?

昨天的晚餐是平菇炒肉加煎鸡蛋饼,煎鸡蛋饼的时候我翻饼翻得有点早,饼就裂开了。

晚饭后,我打开窗对着外面唱起了歌。我唱到了《女人之歌》。这首歌的曲子是《悲惨世界》的主题曲《Do You Hear the People Sing》,北京的Bcome小组填了词。这是一首给人带来力量的歌,唱出女人共同遭受的不公,也唱出了女人的期盼和自信。我在低落的时候哼起这首歌就会受到鼓舞。

你是否和我一样,坚信这世界应平等,

这是首传唱自由和尊严的女人之歌,

你可愿和我一样,为权利抗争到老,

打破沉重的枷锁,找回女人的力量,

我想出门不害怕,想美丽不被骚扰,

请保护我别困住我,为何我失去自由,

快醒醒吧抓住他,犯错的人不是我,

我为自己而歌唱,不做你评判的对象,

我爱我独特模样,不论它是美丑或瘦胖,

我有闪光的梦想,我也有丰富的欲望,

面对怀疑和嘲笑,艰难中我成长。

社区志愿者昨晚在群里说:“各位好,今天我询问了门口的值守人员,现在凭健康码登记后就可以出去购买生活物品,药店也在慢慢放开,有需要的人可以自行购买”。

有人问:“你好!请问老年人也可以出去看病买东西吗?”

志愿者回复道:“你只要健康码是绿的就可以出去”,他又补充说,“凭绿码出去,限两个小时内。一次一户一人,现在还不是所有超市都对个人开放,如果不是非买不可的,最好还是不要频繁出门,外面还是不安全,特别是老人和小孩。出门请做好防护,注意排队距离,尽量不去拥挤的地方,如果不是必要尽量等到4月8日。”

看到这个消息,我激动地眼里泛起了泪花。我在支付宝上申请了健康码,准备今天出门。

早上7点工地上就开始有声响,我就被吵醒了。机械声很近,听起来像是房间里有手机在震动。我在焦躁中又睡了一个多小时。

我中午11点35分出小区,门口的保安问我出门做什么,我说:“买东西”。他让我用微信扫一个二维码,原来是要看微信上的健康码,我的微信没有绑定手机号,就还没有在微信上申请健康码。保安用体温枪给我量了体温,让我登记了一下信息,包括房间号、体温、出门的事由和时间,叮嘱我说:“出门时间是两个小时”。

我只有两个小时,要在13点35分回来。我骑了一辆共享单车,在熟悉的街道上骑着,却有种陌生感,我像是乱入地球的外星人,兴奋而紧张。我急于想要再次亲眼看看这“外面的世界”。

工地上的工人到了午饭的时间,他们从工地上走到附近他们住的临时房。临时房的院子门口多了一个临时的帐篷,他们都要先到帐篷里走一遍,应该是要量体温或消毒。

我骑到和平大道上,看到一颗樱花树,有点惊喜,就停下车来拍照。然后,我又赶忙骑着车继续往前走,良品铺子开了门。有个小区门口停着一辆面包车,车的后备箱是打开的,车上和地上都放着一些菜,有人陆续来领菜。小区斜对面的一家生鲜店“本地鲜”开着门,店门口有几个人在排队。我看到有个便利店开门,停下来进去买了一支牙膏。

我在路上还遇到了周先生,有点神奇。我停下来跟他打招呼,看他手里什么也没提,问他去哪了,他好像说去办事了,具体我没太听清楚。他问我去哪里,我说:“出来转转,顺便买点东西。”他就建议说:“司门口的中百超市要大一些,东西比较多,前面的中百比较小。”我心想我也不是专门买东西的,但也没有解释,只是接了话:“这样啊”。

我没有特别的计划,但有一种慌张感,很多照片都拍糊了。中百超市门口有十几个人在排队,人与人之间依然保持着距离。药店也开着门,门口挂着一个横幅:重症(慢性)疾病定点药店已开通。路上有人提着菜,有人拎着奶茶。有个面馆应该是在做外卖,提升门大概升起了一米,有个买面的人蹲下来买。

很多路边的店都被蓝色围栏围起来。这些临街的店铺一般下面是店铺,上面几层有人住。这些楼房和城中村类似,一般都没有正规的小区和物业。现在一些超市外面的围栏被移开了。

我骑车骑到了江边,户部巷和江边的一些入口也被蓝色围栏围了起来。临江大道上有个卖电子产品的商铺开了门,有个坐轮椅的老人家从门前经过。

有个女人骑着车,穿着透明雨衣,戴着防护面罩,还在用手机跟人视频,向网络另一端的人介绍路上的情况,她在武汉长江大桥下停了下来,指着不同方向继续介绍。

我路过一个叫“杨永兴黄陂三鲜”的店,在卖一些武汉小吃。我买了10个炸的肉丸子,21元。

我骑车到江滩的入口,到江边走一走。江边的人比封小区前要多一些,有带着小孩玩的家长,有散步的情侣,有钓鱼的人。我找了一个石凳坐下来,拉下口罩,一口气吃了5个肉丸子,肉丸子一口咬下去还有肉汁,但也不腻,味道还不错。

前几天,有人问我:“解封后第一件事想做什么?”我说:“到江边走一走,喊一喊。”吃跑了,我走到江边,稍微犹豫了一会儿,然后对着长江大喊:“啊……”。接着,有两个人也跟着叫,其中一个人还连叫了三声。看来大家都被困得太久了。我又喊了几声,有点神清气爽的感觉。

2个小时很快就到了。13点,我开始往家走,在小区旁边的小超市买了一箱酸奶,55元,13点22分回到小区。

下午,物业主任在群里发消息,说:“现有10元爱心菜,如需要请到办公室领购”。我犹豫着要不要下去买,因为很便宜,听到有人在楼道里讨论10元菜都有什么。

有个买了菜上楼的女人碰到了彤彤的奶奶,彤彤的奶奶问她有什么菜,买了菜的女人说:“白菜、萝卜、莴苣”,彤彤的奶奶说:“那挺好的,没有包菜,我现在受不了包菜了”。我忍住没买,想到冰箱里还有3根胡萝卜,我就没有胃口了。

我家里的电饭煲用来转换功能的按键终于彻底坏了, 只有煮饭的功能了,但它煮饭会粘锅,这也是我经常煮粥的一个原因。我买了新的电饭煲,今天也到了。

4月1日

这几天我再次被疲惫袭击,也不太有食欲。白天勉强做一些工作,坚持写日记。到了晚上,我就觉得浑身无力,脑子都不转了。这几年,这种疲惫感时不时地出现,这大概跟“不可抗力”太多有关。

我们经常看到一些活动因为“不可抗力”取消,一些平台因为“不可抗力”而消失。我会愤怒和不满,可有时候无处发泄,想要逃避也无处可逃。

怀有社会理性的人大概都经历过类似的状态,因为我们生活在充满“不可抗力”的社会中。最近几年,身边很多人都得了抑郁症,他们的抑郁都有社会性的原因。

没有人有灵丹妙药,有人和朋友互相倾诉,有人做心理咨询,有人通过运动缓解情绪,大家都在挣扎着前行。

昨天的晚餐是丝瓜炒肉加肉丸子。

过去一周都是阴天,早上久违的阳光出现了,下午又是阴天。

上午,桐桐(我之前写的是彤彤)家长在群里说:“405的嘟嘟小朋友,今天阳光明媚,要不要下楼玩呀,桐桐小朋友十点钟下楼等你哦。”405的住户回复到:“好啊”。

桐桐家长一会儿又在群里发信息:“嘟嘟小哥哥,我们下来了”,还说:“胖丁的家长,把胖丁搞下来玩,哈哈”。

在桐桐家长的召唤下大家纷纷下了楼。我看到这个对话,一股温暖涌上心头。在城市中,很多人住在一个小区,但并不认识,然而在封锁中有一些人竟逐渐认识并熟悉了起来。

我实在太累了,就没有出小区,内心斗争了一会,不想错过阳光,就下楼晒太阳。我靠着那堵姜黄色的墙,把自己摊开晒一晒,闭着眼,感受阳光的温度,享受片刻的幸福。

今天,有新的家长带小朋友在院子里玩,有个女孩在骑滑板车,有个男孩拉着妹妹在院子里跑步。

有个老人家在做运动,他换着脚踩蓝色围栏边上的台阶,踩上台阶的时候双手也往前推。

有一处蓝色围栏是在暴风雨后被修整的,有缝隙。有个人从蓝色围栏外递了几袋东西给墙内的人。

还有人骑着电动车在院子里转。

有个湖北的朋友跟我说她看了很多吃播,我想这也是一种补偿。她买了一些吃播里介绍的食物,也推荐给了我。我下单买了绵阳米粉,感觉一半食欲已经回来了。

今天,工地上的一片水泥地上漆上了黑色沥青。

4月2日

现在想要出小区就要被量体温。尽管我知道我没有发烧,但每次被量体温的时候我心里都很担心。我担心如果体温枪出现问题,测出来我的体温高了,那就比较麻烦。我会被隔离在家,还是被拉去某个地方隔离?我会被小区的人排斥吗?

其实,我目前差不多也是被单独隔离的状态,而且现在发烧或感染新冠肺炎在武汉应该是可以得到救治的。如此想来,被歧视和排斥似乎是更可怕的事情。

被歧视的时候,遇到能够讲道理的人还能够沟通,如果遇到不讲道理、人云亦云的人,那被歧视的人往往无力辩解,还会遭受攻击和暴力。

昨天的晚餐是西红柿炒土豆加稀饭。

今天是阴天。

有个朋友昨天托我买一份今天的楚天都市报,她在做参与一个全球传媒监测的项目,用社会性别视角去分析新闻报道,抽样抽中了楚天都市报。

新闻媒体像是社会的一面镜子,现在很多媒体报道中依然存在着很多的性别定型。一开始,很多疫情的报道中的一线医护人员以男性为主,就有女权主义者发起了“看见女性劳动者”的活动,以打破女性在媒体被忽视的局面。

早上10点0分,我扫码。量体温,然后出小区。

小区门外有两个中年女人在聊天。门外的女人说:“姐姐,好几个月不见了。”

小区里的女人感慨道:“是呀。”

“快解封了。”

“在家太难受了。”

我没有继续听她们的聊天,赶紧骑车出去了。地铁站旁边的报刊亭是关的。地铁口还是很少人出入。地铁口一家联通店开了门,门口一边摆着一个连椅,一边摆着两个椅子,一个是吧台椅和塑料椅,两个穿着防护服的人在门口负责检查体温和登记,门口有个人头戴防护面罩。

我路过一个公交车站,有五六个人在等公交,大家排队上车,先扫健康码,车上有人用体温枪给大家量体温。

和平大道中间的绿化带有两颗泡桐花。我想起小时候会摘泡桐花当作气球来吹,把绽放的花瓣捏在一起,用嘴吹花的末端,把花吹爆,享受一种破坏感,嘴里还会留下花的香味。

我骑到了内沙湖公园,一眼望去湖边已经全是绿色,湖边的黄鸢尾已经开了,竟有点不适。有两个穿蓝色雨衣的人在湖边练嗓,其中一个人还戴着手套。

友谊国际家具广场前,有七个人排成一列,喊着拍子,在正步走,旁边有个人在给他们拍视频。

我想起封城前,很多店经常会组织店员在店门口集体做操或跳舞。店家可能想要培养店员的集体认同感,可能想要吸引客人,总有人表现很尴尬,跳得不情不愿。很多看的人一开始出于好奇围观一下,三三两两地议论、窃笑,后来大家都见怪不怪了。

有个邮政储蓄的银行开了门,门口放了一个桌子堵着门,后面有个穿防护服的工作人员在登记信息,外面稀稀拉拉地放了几把椅子,有八九个人在排队办业务,有人坐着,有人站着。

有个便利店在恢复运营中,很多商品都没有上架。一些小店铺虽然开门营业了,但店铺门口会用自行车或电动车拦着入口,有人想买东西就隔着门问或指。便利店、烟酒店我都问了个遍,都没有报纸卖。后来得知,受到疫情影响,楚天都市报和武汉晚报这两个多月里没有出报。

一个如家酒店依然是隔离观察区域,共享单车被用来当作障碍物把酒店围了起来。

很多城中村的入口被蓝色围栏封起来,入口外搭着“民政救灾”或“中国红十字会”的临时帐篷,用来当作社区工作人员的办公点。

有的路都被蓝色围栏隔断了。蓝色围栏成为了武汉的标志物。

我11点59分回到小区,又被量了一次体温,体温是36.1℃。