我的父亲:巴克敏斯特·富勒(Buckminster Fuller)教了我什么

巴克敏斯特·富勒(Buckminster Fuller)的女儿(阿莱格拉·富勒·斯奈德,Allegra Fuller Snyder)分享了一篇之前未发表的文章,揭示了这位受人尊敬的思想家鲜为人知的一面。

我父亲是一个热情、关心(concerned)和分享(sharing)的父亲。尽管他专注于自己的工作,但他还是把我纳入了他的经历和体验之中。我清楚地记得当我大约四岁的时候,我生病卧床,他在照顾我。他手里拿着铅笔坐在我旁边的床上,通过美妙的手绘给我讲了一个金发姑娘的故事。我是金发姑娘,他用铅笔把我带到了宇宙,而不是熊的房子,来帮助我理解爱因斯坦的相对论。在后来的几年里,回想爱因斯坦本人,我父亲经常重复,“变化是恒定的,变化是正常的。”(Change is constant, change is normal.)但在我最初思考的时候,这是我作为金发姑娘听到的一句话。他告诉我的既不遥远也不抽象。我处在一个新感知的宇宙(perceived universe)中。我感受着我父亲的思想,他在和我交流时也感受着他自己的思想。太令人兴奋了。我们在一起分享一些东西,在那次经历中,我感到非常温暖和亲近。

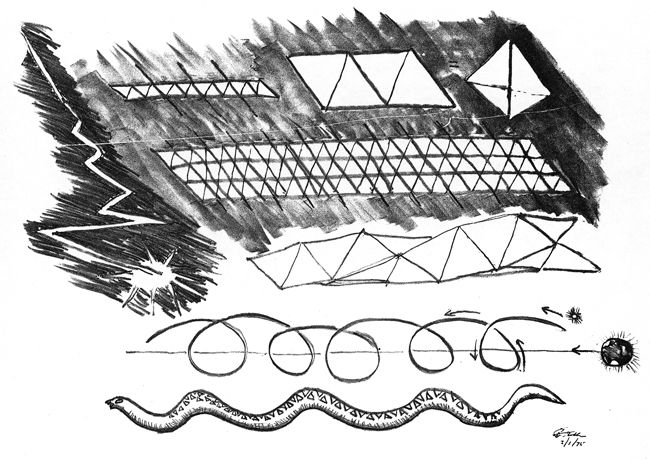

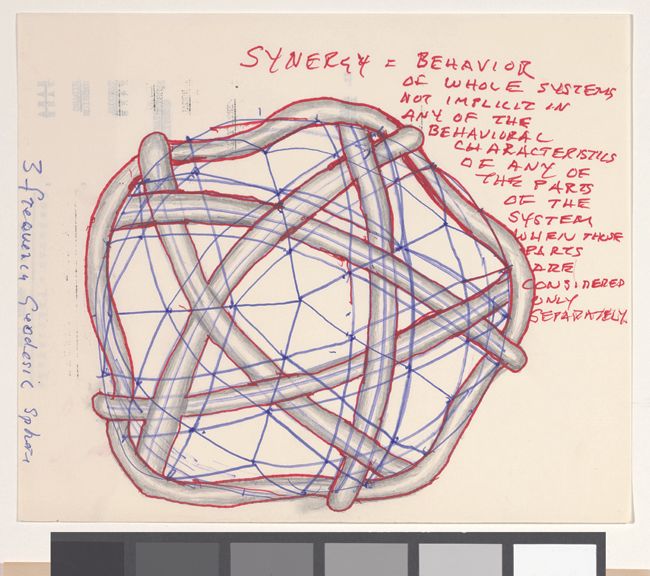

我也非常积极地参与了动态最大张力车(Dymaxion Car)的出现,参观了康涅狄格州布里奇波特的工厂,当他的愿景实现时,他先测试了底盘,然后是整个汽车和它的许多奇迹(marvels)。那时我六七岁。在他出版了《月球的九条链》(Nine Chains to the Moon)之后,12岁的我是协同几何(synergetic geometry)第一次播种的活跃分子。我喜欢数字和数字的模式(patterns of numbers),并且目睹了这些数字开始成形,形成一个三维的几何图形。在这个过程中,他让我和他一起工作。

当我回顾所有这些经历时,当我回顾我的生活与父亲的关系时,我发现了一个核心(central core),它是很多其他事情的关键。我开始意识到我从父亲那里学到了一些非常基本的东西,这些东西在他的工作中是必不可少的,并且成为了我生活和工作中的一粒种子。为了告诉你那个核心(core),我必须告诉你一些关于我自己的事情。

我开创了一个叫做舞蹈民族学(dance ethnology)的领域。舞蹈民族学家是研究舞蹈在文化中的发展过程的人。我的工作需要一个全面的视角来寻找人类行为的模式,即舞蹈,并探讨舞蹈在世界社会中的作用。在过去的30多年里,这个领域一直是我工作和生活的主要焦点。

我跳舞,就像每个孩子一样,因为这是对生命的一种自然的、第一种非语言的反应——走路之后,几乎总是跳舞。然而,也许使我的经历与大多数孩子不同的是,当我“长大”并进入学校时,这种经历并没有被否定(negated)。也没有人告诉我,我现在应该是一个好女孩,只是静静地坐着,听别人的话。我曾就读于纽约一所名为道尔顿(Dalton)的特殊学校,它是根据一位名叫海伦·帕克赫斯特(Helen Parkhurst)的女性的教育思想建立起来的。相应地,帕克赫斯特小姐(Parkhurst)也根据约翰·杜威(John Dewey)的“边干边学”(learning by doing)原则,把她的一部分工作进行了改进。在道尔顿(Dalton),我认识到舞蹈是一种与其他认识方式一样不可或缺和至关重要的认识方式。

让我简单介绍一下这个教育过程。在三年级的时候,我们花了一年的时间研究人类的起源。我们学习恐龙时代,我跳了一支舞,或者更确切地说,我通过动作来体验和交流,关于恐龙以及一些恐龙是如何被困在拉布雷亚沥青坑(La Brea tar pits)里的。当我们继续探索宇宙的时候,有一个关于太阳系的舞蹈。接下来的几年里,我们先是沉浸在埃及的历史中,然后是五年级的希腊,在我们六年级的时候,我们沉浸在中世纪的中国、印度以及欧洲。所有这些研究都是通过一场“体验”表演达到高潮和融合的,舞蹈是表演的关键部分。我对历史上这些时刻的理解,以及对这些时刻至关重要的思想,过去和现在都深深地印在我的内心深处。这是巴克(Bucky)经常提到的一种自我教育(self-education)形式,因为体验式学习是自我产生(self-generated)和自我推动(self-propelled)的,尤其是在一个支持性的环境中(supportive environment)。

我父亲仔细地找到了道尔顿(Dalton),尽管这是一所私立学校,学费也相当昂贵,他找到了一个借他工作的方法,这样我就可以去学校学习。为我提供这种教育对他来说在经济上是困难的,但他在这门课程中看到了“逐步协调对宇宙的理解和领悟”(progressively coordinated apprehension and comprehension of universe),他觉得“心智是自发地倾向于处理”(the mind was spontaneously prone to deal with.)。他认为这是教育的本质。

这就是巴克(Bucky)经常谈到的心智(mind)与经验(experience)或体验(experiencing)之间的关系,我发现正是这种关系开启了他的作品,并启发了我自己。我天生相信巴克的心智(mind)概念,在它的基础上,心智是通过经验(experience)来处理的。我所说的“体验”(experiencing)是指涉及一个人的整个自我,不是在场或观察某件事,而是“做”那件事。我记得我父亲总是喜欢洗盘子。我有一台非常好的洗碗机,这是一项非常好的技术,但他更喜欢把手弄湿,清洗,擦肥皂,把碗碟叠好。(在我父亲看来,技术永远是经验的延伸和丰富,而不是经验的替代品。)

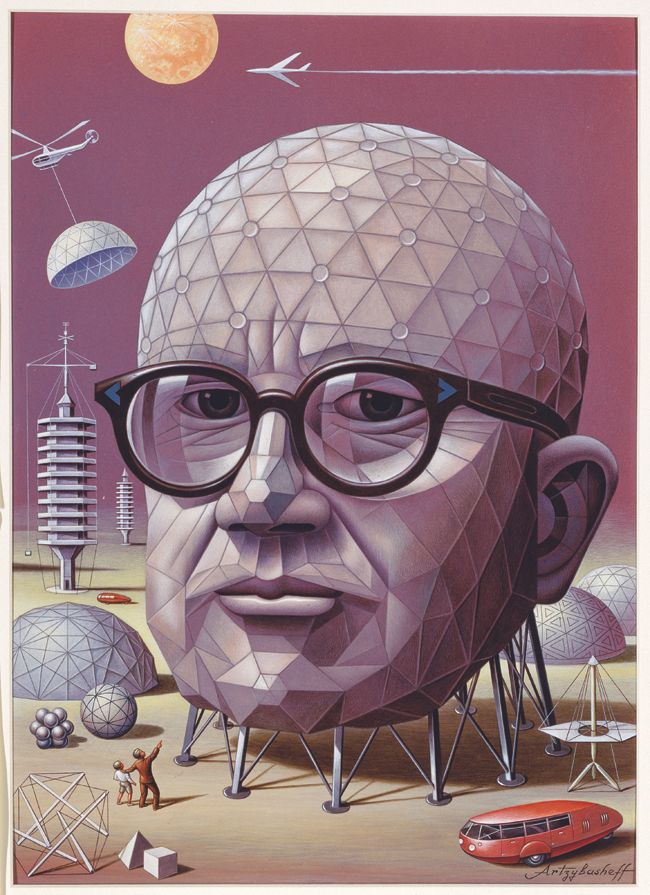

我对父亲印象最深刻的是他的指尖。我能看到他闭着眼睛坐着,深深地思索着自己的思想/经历,指尖几乎没有碰在一起,做着后来几年他演讲时常见的那种宽广而生动的手势。他的指尖在探索周围的宇宙。他的指尖是他经验(experience)的触角。他在头脑中所处理的东西,只有通过与经验的联系才能加工出来。最大的概念,他的概括原则(generalized principles),是他所谓的“特例经验”(special-case experience)的总结和顶点。很多时候,他的指尖似乎在暗示,他正在收听、接触到那种特殊情况下的经历(special-case experience)。

重要的是要认识到这是身体上的经验(experience)。我父亲是一个体格健壮的人。他过去常以自己是一名出色的运动员而自豪。他在米尔顿高中(Milton Academy)的最后一年,或者就在他进入哈佛大学第一年之前,膝盖受伤,这可能改变了他的人生方向,因为当他想到上哈佛的时候,脑子里充满了踢足球、打曲棍球和“组队”的美好愿景。他没有这样做是因为他的膝盖,他的精力转移到了其他地方,起初主要是转移到了其他形式的身体愉悦——聚会之类的——因此他被哈佛开除了。

他被派到魁北克谢尔布鲁克的一家棉纺厂当学徒。他很喜欢。无论是有形的(tangible)还是体力劳动(physical work),他都被这些经历改变了。他又被哈佛大学录取了,但一到哈佛,他就觉得自己被要求做的只是记忆,而不是通过经验(experience)来验证。他反叛,又一次被开除了。紧接着第一次世界大战爆发了。他去了安纳波利斯,在那里,在海军中,他再次发现了“动手”(hands on)和身体(physical)。对我父亲来说,他在海军经历中所体现的直接感官理解(sensorial understanding)和应用是一个转折点。这对他的后半生产生了重大影响。

我父亲是个步行者。当他追求住在布鲁克林高地的我母亲时,他会从曼哈顿走下来,穿过布鲁克林大桥,进入布鲁克林高地,大约10英里的路程,去看望母亲,然后再回家。有一次,他告诉我,他刚结婚不久,有一次周末从海军休假,要走100英里去看我母亲。这是他最好的思考时间。他的思想与他的身体相连。

这是他身体和思想的结合。这就是舞蹈,正如我逐渐理解的那样。他凭直觉也建立了这种联系,所以他很容易理解和支持我对舞蹈的兴趣。我觉得自己的基本兴趣和他作品的核心并没有太大的区别。

在我看来,理解和接触我父亲的作品非常重要的,是思想的实体化(physicalization of ideas)。正是这种实体化推动了协同论(synergetics)或整体思维(holistic thinking),并为他对“建模宇宙”(modeling universe)的要求设定了标准。我不认为一个人能够真正面对巴克(Bucky)的工作,而不求助于自己经验的资源,以及用这些经验作为理解的基础。理解是一个体验式(experiential)的词,尤其在这种情况下使用,它的意义是实际地“站”在实体上接受一个想法,并在经验上支持这个概念。

他很喜欢贝尔岛(Bear Island),这是我们缅因州的一个家族所有的岛屿,因为它是一个涉及到实体的地方。除了蓄水池里的雨水和井水外,我们没有淡水,只能用煤油和蜡烛照明,用壁炉里的火取暖。这些基本需求中的每一个都涉及到产生所需结果的物理操作。当然,还有他喜爱的航海运动,大自然和人类活动之间的对话是如此的活跃。

每一个行动的核心都是“特殊情况”(special case)的意义,这将导致一个普遍的原则。任何经验都将成为一个特殊的案例,通向更大的综合性。当你和他在一起的时候,你会意识到他是多么的敏感,哪怕是最微小的事情。的注意力可以集中在沙滩上的一颗鹅卵石、小路上的一根树枝或一朵花上。每一个都成为最大整体的踏脚石。他说:“人类的大脑能够理解并存储每一种感官报告的信息。只有在特殊情况下,才能从存储库中重新调用经验。”(The human brain apprehends and stores each sense-reported bit of information regarding each special-case experience, Only special-case experiences are recallable from the memory bank.)

巴克(Bucky)不常使用“情绪”(feeling)这个词,但他在他的书《关键路径》(Critical Path)的开头引用了的E.E .卡明斯(E.E. Cummings)思想。我相信卡明斯所说的“感觉”(feel)和“情绪”(feeling)是指巴克(Bucky)的“经验”(experience)和“体验”(experiencing):

许多人认为(think)、相信(believe)或知道(know)他们感受到了[经验](experience)——但那就是思考、相信或知道;不是情绪[体验](experiencing)。几乎任何人都可以学会思考、相信或知道,但是没有一个人能被教会感觉[经验]。为什么?因为每当你思考,你相信,你知道,你就是很多其他人。但当你感觉[经验]的那一刻,你就是你自己。在这个日夜竭尽全力想把你变成别人的世界里,除了成为你自己而不是他人,这意味着你要去打一场任何人都能打的最艰难的仗;永远不要停止战斗。

这就是巴克(Bucky)一生的经历——打一场任何人类都能打且永不停止的最艰难的战斗。直觉(Intuition)和想象(imagination)都与经验有关,也是经验的一部分。让我先来谈谈巴克(Bucky)自己对这些问题的看法。(以下内容摘自E.J. Applewhite的Synergetics Dictionary。)

直觉实际上是生理上的,就像一个孩子拥有的那种超敏感(supersensitivity)。

想象。想象包括重新安排从大脑库中提取的记忆经验的“家具”。

巴克(Bucky)在与观众交谈时会说,“凡是我所能给你的,我一定要凭经验来鉴别。” 作为一个演讲者,他最大的天赋之一就是让你体验他的思想(ideas),并把你和他的经验联系起来。“信息就是经验。经验就是信息。”然后,他继续探索经验的本质:

思考(Thinking)具有排他性。经验先于思考,具有内在的包容性。

经验是存在的(being)、自我的(self,)、与所有非自我共存的复杂意识。

重新体验意识就是重新认知(re-cognition)。重新认知会产生认同(identifications)。对自我节奏、心跳或其他身份的重新认知,会产生一个时间意识的矩阵连续体,在这个连续体上,就像空白的音乐线条一样,所有的观察都是由自身对非自身事件的观察叠加而成的。

经验本质上是不连续的、孤立的,每一种特殊的经验都代表了在特殊或有限尺寸调制实现中起作用的广义原理的综合体(complex of generalized principles)。

经验是有限的;它可以被储存、研究和指导;它可以通过有意识的努力转变为人类的优势。(这意味着)进化以有意识的、选择性地使用人类累积的经验为中心。

宇宙是所有经验的坐标积分。

当像巴克(Bucky)指出的那样,“在20世纪初,在对人类毫无预警的情况下,处理地球人事务的物理技术(the physical technology of Earthians’ affairs)从一个由大脑感知的现实转变为一个仅由仪器感知的现实”,那么经验在哪里或如何继续成为画面的一部分?他的回答是隐形能力(invisibility)只能“被经验教育的头脑理解和处理”(understood and coped with only by experience-educated mind)。

让我再谈一下我自己的工作,希望澄清这一非常重要的问题。据我观察,舞蹈在那些文化程度最低的社会中最为重要,因为在这些社会中,他们不需要一种工具来记录口语,而在像我们这样的社会中,舞蹈最不重要,因为在这些社会中,教育和培养的标准是识字,而不是知识和理解。既然我从理解舞蹈中学到了很多,这告诉了我什么?书面文字过去和现在都是一种非凡的技术工具,但它是知识与经验分离的第一步。它在时间和空间上扩展了知识,但却远离了自我,使知识的源泉、知识的理由变得无形,而且常常被遗忘。我认为在识字过程中有一些权衡是非常重要的。识字允许超然,缺乏参与,有时,最重要的是,对基本知识的理解和保留不负责任。作为一个学习过程,物理概念化(Physical conceptualization)更深、更持久,个人被这个过程推向责任感;我想,这就是为什么巴克(Bucky)说,隐形能力(invisibility)只能“被经验教育的头脑理解和处理”。

从我对现实的感知和对生活的定位来看,所有这些都表明,要真正理解巴克(Bucky)的作品,从本质上说,你自己必须是一个舞者。你必须了解你的身体和经验作为一种认识的方式。从功能的角度来说,这些想法需要体现在你自己的思考(thinking)/体验(experiencing)中。我父亲在他最重要的“Bucky”时突然跳起了他美妙的踢踏舞。他是一个舞者,就像我理解舞蹈一样,作为一种认知的方式,他对宇宙的理解是通过他头脑中的舞蹈实现的。