與庸俗若即若離的浪蕩子:讀《惡之華》與《智惠子抄》

《惡之華》陰翳中誕生的感性

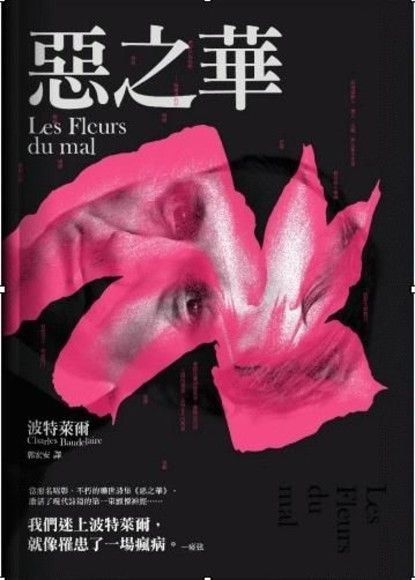

今天從抽屜抽出一本借了很久但還沒看的書,詩波特萊爾的《惡之華》。這一本是新雨出版社的版本,我很喜歡這版本的設計,整本書流露出某種感性,那是黑暗的危險與神秘。

這本詩集的內容放到現代來看,可能會覺得有點老套甚或有些時代感,但只需要想想,那是十九世紀、200多年前的作品,就能感受到這作品其實是很大膽的。裡頭充滿了對慾望的呼喊,對宗教的貶抑,這在當時其實都是社會的禁忌。

即使是痲瘋病人,即使受詛咒的賤民 你也能以愛慾,讓他們淺嚐天堂的滋味 啊!撒旦,憐憫我這無盡的苦難!

所以這部作品所以這部作品在1857年出版時,曾一度被認為內容淫穢、妨礙風俗而被罰款,詩作也被迫刪減。然而對於波特萊爾來說,善不等於美,他認為在醜陋、邪惡之中也能找得到美。

我們想想,即便在現在21世紀的社會,依舊很多保守的衛道人士,只要作者或其作者有不良善的形象,有黑有黃,就容易被視為是社會的異類。被認為是標新立異還算事小,有的甚至會被不容於社會。如果21世紀是如此,19世紀情況恐怕也不會太好。

關於浪蕩子的社會處境

波特萊爾的形象常與浪蕩子劃上等號。所謂的浪蕩子,是工業時代被排擠出來的文人,他們可能擠不進去當時社會的利益階層,跟不上工業化社會的步調,當然他們可能也不屑跟時代同流,但總之他們就從一個反對功利的角度來看待世界,以一種非主流的觀點觀看社會。

記得Bourdieu在他的著作裡,將波特萊爾們視為是最早提出為藝術而藝術這主張的一群人,那就是一種抗拒主流市場、抗拒商業的審美態度。當然以社會學觀點來看,浪蕩子是社會結構的一群,是小資產階級,有餘裕可以從事外人看起來遊手好閒、無所事事的藝文活動。他們可能有些憤世忌俗,因為他們沒有能力擠入世道的遊戲規則裡。他們也許不是那麼有錢,但也不算下層階級的人物,大概就是中間階級裡文化資本較高、但經濟資本較低的那群人。這樣的人,可能一不小心,就變成階級夾縫中的人,上不去,也不願下來,處境艱難。

《智惠子抄》:因為艱難,所以純愛

然後也是在前一陣子,看了日本詩集《智惠子抄》,是由高村光太郎所作。這本詩集許多作品,我看了都很驚艷喜歡。尤其發現高村光太郎是日本明治到昭和時代的人物,就更覺得驚訝,原來那時日本的詩作就那麼大膽而有力量。這邊摘錄一個段落:

我們的晚宴 具有比暴風強烈的力量 食後的倦怠 使得不可思議的肉慾覺醒 在暴雨中燃燒 這就是讚嘆我們五體的 貧乏晚宴

我當時看了高村的詩,就覺得有點浪蕩子的感覺。我就查了一下他的身平,果真有那麼一點味道。

高村光太郎出身名門,他的父親高村光雲本來就是知名雕塑家,備受皇族賞識。高村光太郎在就讀東京美術學校後,赴紐約、倫敦、巴黎留學。

留學回來後,他的前途本一片光明。但是見識到西方藝術後的高村光太郎,在審美和思想上,開始與父親、以及日本的美術界不合。所幸,也約莫在這個時期他認識了他的妻子長沼智惠子,兩人相知相惜。1914年,由於兩人不顧雙方家族的反對而同居,生活陷入困頓。

後來,智惠子因為家族破產備受打擊,患了思覺失調症,精神和身體開始衰弱,其間甚至自殺未遂,最後於1938年離世。而高村光太郎的《智惠子抄》裡面收錄了他為智惠子寫了數十年的情詩。這本詩集紅透日本,被翻拍成許多戲劇與電影,撫慰了許多日本人的心。

叛逆是最後的尊嚴,還是掩飾潦倒的遮羞布?

從高村光太郎與智惠子的生平經歷,可以看得出他們夫妻雖然都是有才的人,但並無法擠進社會既有的權貴階級,也無法順利將他們的才幹轉換成生活所需。而這種擠不進利益階級的處境,除了現實生活條件的無能為力外,在他們的精神思想上,多少也反映了他們不願與傳統的美感與思想妥協。

也就是,高村光太郎與智惠子那被人稱頌、如純愛般的感情,其實也反映了他們社會處境的艱困。那種不落流俗的審美、如與世隔絕的純愛,其實都和他們的社會處境是一體的兩面。

這類文化人的叛逆性,真的經常和其社會處境的難堪是一體的兩面。這真的是很微妙的一個處境:既希望能過著幽雅安穩的世俗生活,又不願放棄理想投身他們眼中的庸俗。

但比起社會學的分析,現在的我比較想問,當今這個年代裡,我們的社會還有浪蕩子存在的空間嗎?我的意思是,當我們的反叛性被當作是魯蛇的憤世忌俗,甚至是精神醫學裡的病徵,又或者當我們的反叛被商業機制收買,變成一種標榜獨特性的文化商品,那麼這時代的叛逆、這時代的浪蕩子還能往哪去呢?