蛙王:「我是下一世紀的藝術家,現在的人無法理解。」

有蛙王(Frog King)出現的地方,就有活生生的藝術。這位現年74歲的香港藝術家,參與過3,000多項藝術活動,作品涵蓋繪畫、雕塑、裝置及行為藝術等,2011年更代表香港參加威尼斯藝術雙年展。從事藝術創作約50年,他仍不時受到質疑,「你怎麼把垃圾吊起來,這叫藝術嗎?」蛙王憶述一位老伯的評價。別人笑他太瘋癲,他笑別人看不穿,「我是下一世紀的藝術家,現在的人無法理解。」這句話他說了幾十年,行為藝術也做了幾十年,但明白他的人寥寥可數。訪問期間他原本想寫書法,卻忽然將沾滿墨水的毛筆含進嘴裏,換來全場驚訝。藝術即生活,蛙王即藝術,他一直身體力行去實踐。

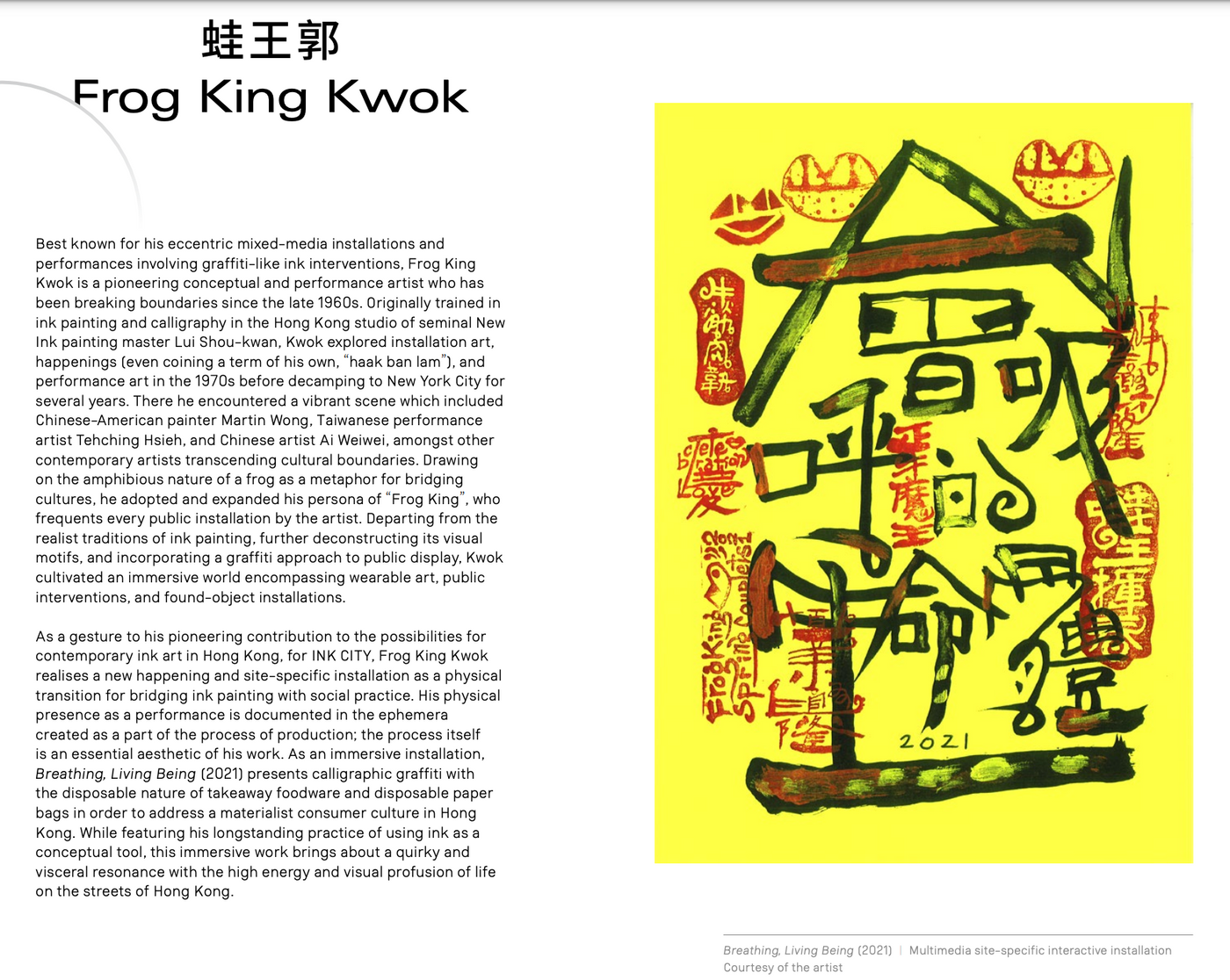

蛙王原名郭孟浩,兒時對青蛙情有獨鍾,看到田裏的青蛙「呱呱」叫,別人覺得吵,他卻認為青蛙在自得其樂。這與他的性格很相似,便自稱青蛙王子,後來到美國時改稱蛙王。他沒有博士學位,也不懂二次創作,但他是個前衞及創意澎湃的藝術家。1967年,文化大革命開始蔓延、六七暴動正如火如荼,社會上充滿不安。不論社會事件還是藝術領域,突破框架之事總被人抗拒,在新水墨運動的年代,蛙王的混合媒介藝術自然受到排斥,更遑論行為藝術。以為蛙王僅是個前衞的藝術野孩子?其實他也曾師承水墨畫大師呂壽琨,但他說從老師身上學得最多的,是一種獨立、自由的創作精神。

早過蔡國強玩火 天安門前綁膠袋

1970年代,當蔡國強尚未使用火藥爆破來創作,蛙王已用蠟燭煙熏畫紙來繪畫,又將棉絨等綑綁起來當火龍燃燒;當艾未未的《葵花子》尚未鋪滿倫敦泰特現代藝術館,1979年蛙王早已在天安門廣場及萬里長城等地綁起膠袋。蛙王被認為是中國首個行為藝術家,1975年在首屆香港藝術雙年展上展出作品《火之雕塑》時,他將燒焦的牛骨倒在燒焦的膠管作品旁邊,在一片譁然中創作行為藝術,史稱「倒牛骨事件」,他用「客賓臨」(happening)來形容其行為藝術。回憶多年前的行為,蛙王說每個年代都有其局限,即使今天人們仍未能接受,「但藝術就要突破框框,我的作品是一種實驗精神,如果太舒服,根本不用我去做。」

訪問當日,他先在北角Connecting Space表演行為藝術,做的動作包括少林寺洪拳及日本的舞踏(Butoh)等。這與他八十年代在紐約的經歷息息相關,「那時住在唐人街武館,夜晚自己拿刀槍來練功,慢慢懂得了一些,也令我行為藝術的動作有些結構。」伴隨當時的藝術與畫廊熱潮,離開武館後他曾開設畫廊Kwok Gallery,「我想與外界有多些溝通,作品根本賣不出去。」他笑說當時做了一個關於糞便的展覽,200多人以不同的媒介來展示自己的米田共,試問誰會有興趣買?「藝術沒有風格,等於去工廠返工,有獨一無二的存在,才可叫藝術家。」

七十年代他原本在理工學院任教設計,林敏驄、王家衛都是其學生,但他覺得自己的創作受到局限,毅然放棄一切到紐約,試過與老鼠為伴睡地庫,也住過武館兼職打掃,卻慢慢發展出獨特的藝術道路。1995年因要照顧年邁母親回到香港,蛙王在創作上依然堅持個人風格,他稱自己的藝術為「蛙玩」。蛙王作品最有趣之處就是他的表演,就是他本人。訪問當日他原本打算表演寫字,可是到了10號贊善里畫廊後見到毛筆太小,他便決定改變毛筆的形態,用口噴墨來創作。

變身「生命雕塑」 造型不斷進化

看過蛙王表演的人,自然對他一身打扮難忘,早於七十年代,他已將人體裝置的意念融入自身,將自己變成一個「生命雕塑」,後來1980年到紐約後逐步完善,將個人與生活環境、空間創作成獨特的裝置藝術。今天這個造型,也是在紐約慢慢發展出來。結束畫廊後他曾從事首飾設計,時任意大利籍太太則是服裝設計師,二人相輔相成,蛙王今天這個裝扮,或多或少受當時太太影響。「我也是自己摸索出來,當時我將一些首飾及廢物鑲嵌加工,沒想到大受歡迎。」現在他身上的裝飾也是自己改造,手鏈在旺角女人街買的,他說最重要通俗。這一身打扮及裝飾重達十多磅,即使冬天表演也會汗流浹背,難以想像夏天時他怎麼適應?

「心理狀態調整後,我就屬於北極,忘記了熱氣。」八十年代夏天在紐約街頭表演,也時常要裝身打扮,他早已習慣,「藝術工作必然要專業化,不能偷雞,多熱都會穿着。」他說能維持六小時,有時他會穿着去食飯,惹來途人爭先與他影相。私底下他是一位歡樂阿叔,同樣和藹可親,「不一定這麼穿才是蛙王,平時街坊見到我都叫蛙王。」這身打扮已是標誌,見到他就猶如見到活生生的行為藝術,他也樂於與人互動。「生活中大家都要幽默感,有人說過我無厘頭,但每一種另類背後都有很多事情值得探討。如果大家都做些一般化的東西,很快就會被時代淘汰。」

真迹隨心送 畫廊不願合作

蛙王對物質不太在乎,以前在紐約賣字畫時,有時賣三元美金、有時是一元美金,見到小朋友時更會半賣半送。「我要求不高,三美金夠買一盒飯就可以。」現在作品價格達數十萬,但他時常拿來贈人,所以沒有畫廊願意跟他合作。「我很難開口講錢,覺得不舒服。藝術品是一種物質,但為一幅作品爭崩頭,是一種荒謬。」有時學生團體參觀工作室,他興之所至就會送真迹給學生,絕不手軟,他覺得是一種分享,玩得開心,他便滿足。

大方分享固然是樂事,但經濟依然捉襟見肘,有時連牛棚藝術村工作室的租金也拖欠,但他又害怕向人借錢會影響其他人。「衡量兩方面之後就是賣畫,每次差不多前無去路時,老天爺的戶口就會取些錢給我。」近十年他有生以來首次跟畫廊合作,反應不錯,之後也多次在10號贊善里畫廊舉辦個人展,展出近年的作品。當曾經與他共同展覽的後輩岳敏君、張曉剛等藝術家的作品價值千萬時,他在開幕時依然樂此不疲地大玩行為藝術,在時鐘上寫字,又將衞生紙沾滿墨水,將其變成一個水墨雕塑,他笑言大概20年後人們就會接受。

·原文見於果籽