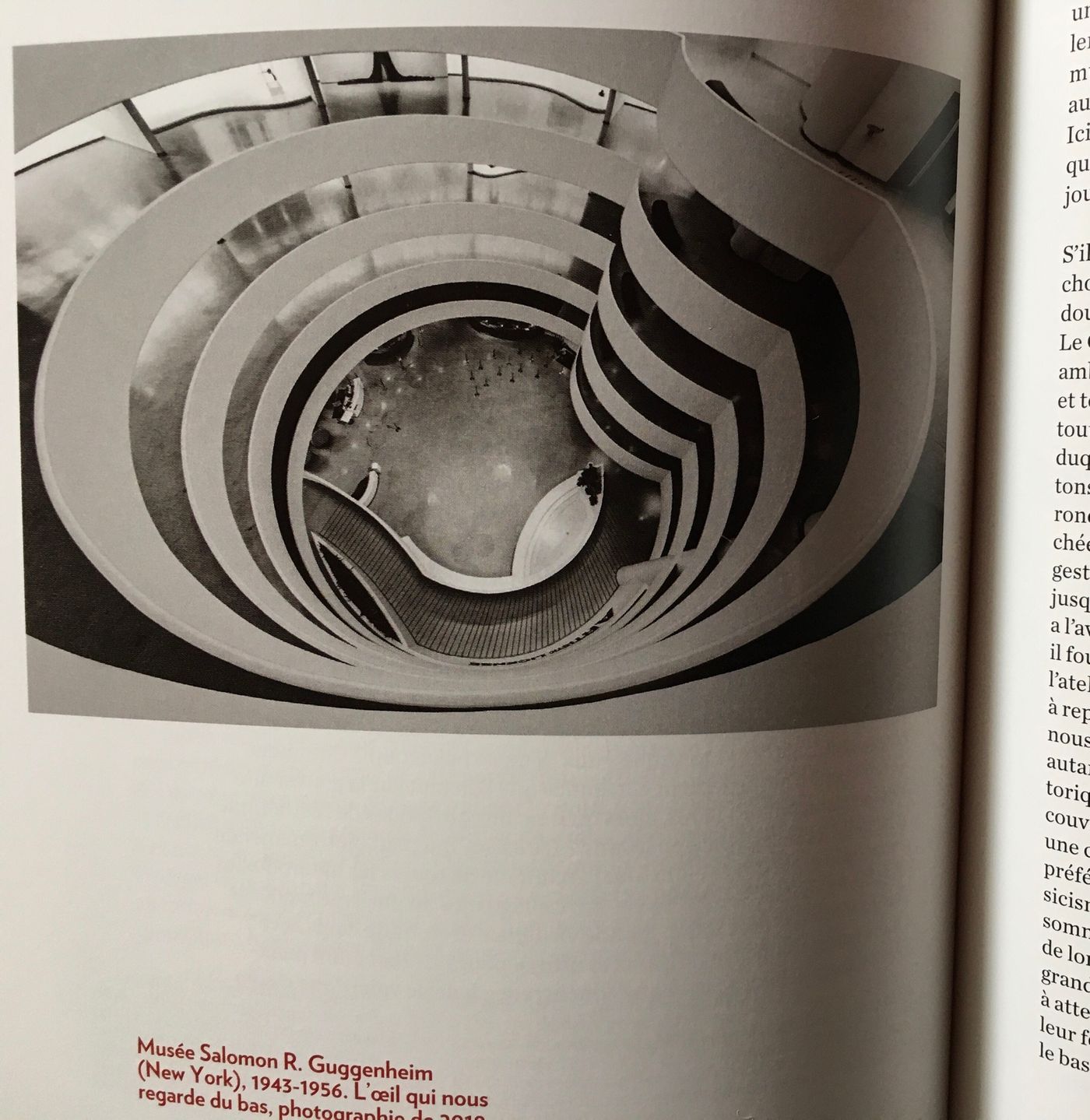

萊特之眼,勒杜之眼,埃舍爾之眼

古根海姆(Guggenheim)美術舘底層,地面竟然隱藏著一隻「眼睛」——建築師萊特(Frank Lloyd Wright)由設計一開始即預備的「眼睛」。然而,如今很難留意到、觀察得到這隻「眼睛」,為甚麽呢?

Daniel Treiber最近出版其第二本關於萊特的書:《Frank Lloyd Wright : Cinq approches(萊特:五種觀看方式) 》,書中有一段帶我們去觀看那隻不同尋常的「眼睛」:

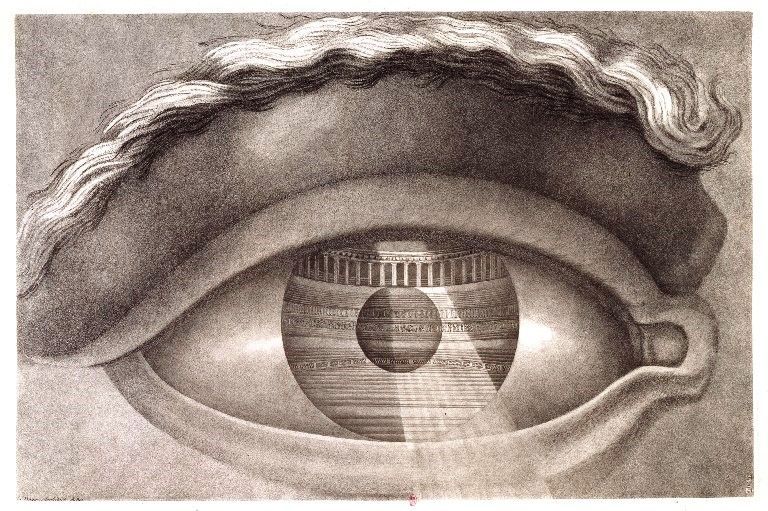

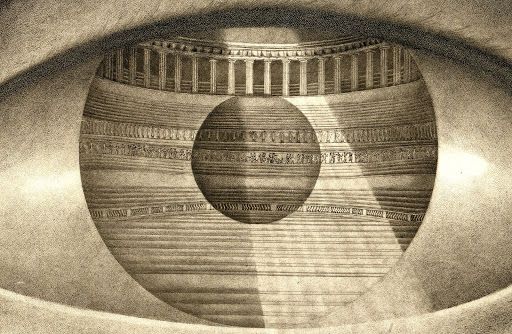

「在那最高層,當我們傾身圍欄弧邊之外,可見高空之底,一隻眼睛反盯著我們:一只杏形小池,中央湧泉留落水面圈圈波紋,猶如暗色閃動瞳孔——這隻杏眼從一開始的設計圖紙中早已萌芽。另一隻著名的眼睛,是克洛德·尼科拉·勒杜(Claude-Nicolas Ledoux,1736-1806)畫的眼睛,位於貝桑松的設計(譯注:一個劇院設計);那是一隻平靜得多的正眼。它看著我們(並看著我們身後那一排柱列),方向平視。它眼內的文藝復興式建築,從屬透視法世界——我們很容易想像,就在那裏,演員們腰板挺直,站立直視前方,正在表演。而萊特的『眼睛』,卻只在我們自高往下看時,纔是正對我們;它不那麽從容,不安穩。奇異的水杏眼,終究還是充滿強烈的象徵能量:既是白色池子又是黑色眼睛,又是極度張大的開口,又是迷失的滅點、迷失於運動的世界,暈眩的世界,同時又不過是,那個令人難以置信兜轉盤旋樓梯之簡樸終結(譯注:指美術舘的螺旋樓梯)。」

將萊特設計的「眼睛」與「勒杜之眼」比較,一下子讓萊特的「眼睛」擴展了歷史維度、時空維度、身體維度。

都是杏眼,「萊特之眼」正視上方,需要一個彎腰的身體動作纔能看到;而相隔一個半世紀的「勒杜之眼」,是書裏一幅版畫,無論如何延伸複製或以屏幕顯示,我們看見那隻眼睛之時,它總在正視你我。

「勒杜之眼」內,規整的透視法完美呈現了勒杜所設計的劇院。這座劇院在現實中亦真的建成,座落於貝桑松。儘管現存未必完全保留勒杜的設計,借鑑自帕拉第奧(Palladio,1508-1580)奧林匹克劇院的那一排「標誌」柱列,至今仍在。

中央一柱神秘頂光,投射下來,熟悉的光柱,讓人不得不想起羅馬萬神殿(公元前27年/公元125年)。何況,瞳孔的深色圓形,也讓人聯想到萬神殿穹頂的圓洞,正是從那裏,天光投射下來。

不過,詭異的是,這柱天光竟然完完全全跨出眼睛之外,違背邏輯,背叛透視法的世界。這比埃舍爾(M.C.Escher,1898-1972)的畫早了一個世紀,卻同樣以規規矩矩遵從透視法則的一道機關,告訴你,我營造的是幻象,透視法則三維世界統統是幻象,終究二維一張紙。來,來同我玩玩視覺邏輯遊戲。

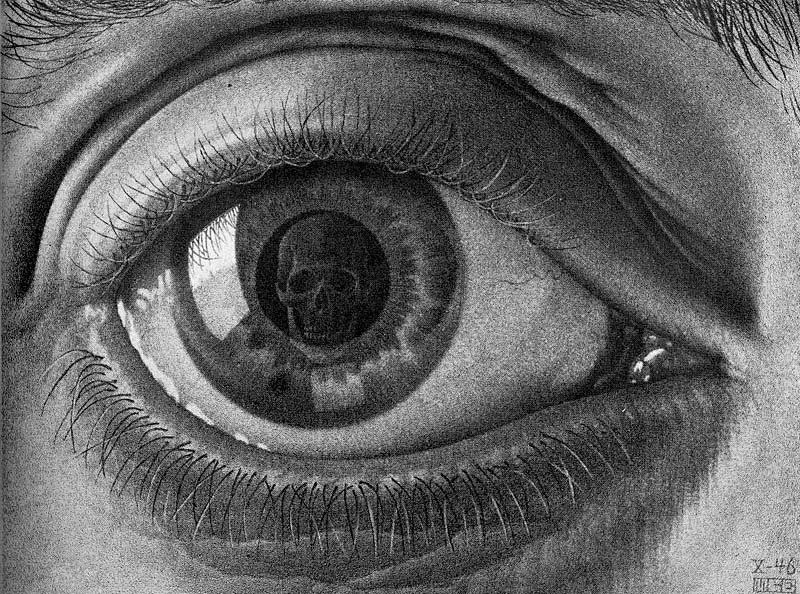

埃舍爾有沒有看過「勒杜之眼」呢?反正,他畫了自己的版本:瞳孔深處是一枚骷髏頭,memento mori(記住,人終歸一死)。

當D.Treiber寫道,「(勒杜之眼)看著我們」、「同時看著我們身後那一排柱列」,我奇妙地覺察出兩種不同的視覺邏輯。

一種是我自己的:「勒杜之眼」不可能同時看著我們,以及我們身後的場景——若果如此,我們的身影會反映在瞳孔之內,正如他接著想像的演員們那樣,在舞臺上「腰板挺直,站立直視前方」。可是,瞳孔內沒有「我/我們」的身影。那麽,「杜勒之眼」不可能看著我們。只可能,我們借助杜勒之眼,像電影鏡頭一樣,去觀看那一個空蕩蕩的劇院。「我們」躲在眼睛背後。

但是,書中的觀看邏輯卻又是成立的。原因在於,「杜勒之眼」就是一幅畫,D.Treiber沒有剔除觀畫者的「我們」。「我們」在眼睛的對立面,眼睛看得到我們,同時保留眼睛原已看見的內容,「我們」同已見場景融為一體,異常奇特。觀者不可能躲在眼睛背後,他們就在眼睛之前。譬如,以這種邏輯去看「埃舍爾之眼」更加精彩:觀者,「我」,成為一隻骷髏頭——這或許更接近埃舍爾想表達的意義。

簡言之,兩種視覺邏輯,在於你更願意代入「眼睛」去看,抑或更堅持面對畫幅的自己。

而對於「萊特之眼」,作者本來希望採用Ezra Stoller的一幅照片,早在美術舘剛落成時拍攝(1959),完美展現了萊特的設計意念。十分遺憾,大概版費太貴,編輯最終在書中使用的是一張廣角近照,「眼睛」之意難覓。

2019年攝影師的構圖,已經暗示著「眼睛」之意泯滅,眼不復為眼——攝影師沒有領悟「眼」的存在,因此沒有正對「杏眼」而視。

為何攝影師沒有抓住「杏眼」?細細比較幾張歷時照片,一些細微卻重要元素的改變,可以說,完全摧毀了萊特當年的設計意念。

是哪一些細微元素改變後,「杏眼」不再?

首先,由圖1可以看到「杏眼」與電梯出口(最高層)的大致對應位置。圖2那張完美的「杏眼」,應該就在跨出電梯之後,迎面順著乳白圍欄走幾步,彎腰傾身而攝。

《萊特:五種觀看方式》書中提及萊特設置的觀覽路綫:一進入舘內即邀請觀覽者直接乘坐電梯,直上最高層,再取徑螺旋型樓梯(同時係展示走廊),一邊觀賞展品一邊緩慢向下,直至底層。

那麽,一出電梯口,兩道弧綫匯合的摺角,也是一種邀請,一個停頓——雖然走廊繼續向上延伸幾乎一個圓周,但從這個摺角的突變開始,從這「點」出發。從這個「點」稍微向前停一停,向下看,你會看見一隻正對之「眼」。

仔細觀察圖2,綠植在「眼睛」的構成上起到十分重要的作用。

圖3呈現了水池的縱向結構,看得出來,當時水池外圍種有一圈綠植,外溢下飄的品種,構成一種「睫毛」的形態;而眼角尖端,略高的灌木叢,構成深色「淚阜」。中央的噴泉是特意壓低的噴泉,恐怕力度也調控過,使蕩開的水圈微落池壁,反彈不多。中央圈出的圓形水紋,猶如瞳孔,水光漣漣,眼波漪漪。

令人頗為啼笑皆非的是,後來部分管理者似乎沒有領悟水池的暗含意象:圖3開始,已經往水池內擺放一盆水生植物;圖4增加為兩盆;圖5顯示兩排共六盆;圖6則放置一堆藝術裝置,眼中刺,眼之殤;圖7鋪設為舞臺;圖8,即近年,似乎終於放過這枚「光禿無聊」的小水池,讓它安安靜靜。可是,回望圖2及圖1黑白照,池底明顯塗有一定顏色,而圖5彩照中,池底塗色近似瓦藍。相比圖8中全白的池底,藍色顯然對「眼睛」意象構成的意義重大:白色的眼瞼突顯出來,深一層的顏色也使水紋「瞳孔」更為清晰。或許,藍色,亦對應著圓頂玻璃穹之微藍天光。

圖8,白色池底中沒了「瞳孔」,眼角濃密深色「淚阜」變成稀疏葉子的獨株龜背竹,眼瞼上一圈外飄的「睫毛」早已消失,人們直接歇坐其上——如何如何,還能看出來這是一隻眼睛呢?

底層的另一個巨大改變,是最後一段樓梯坡道地表的改變。

萊特對圓形可說情有特鍾,水紋構成眼珠子的圓圈,彷彿一圈圈蕩了出去,整個底層大廳的地面,全都是一圈圈淡紋,包括那一段微微傾斜坡道(圖1),那是一個總體的呼應,甚至,全部螺旋型梯道的地表,皆統一如此鋪置——在一個個圓形金屬圈內,以某種意大利水磨石技術填充,「Acmetyle Terrazzo」。Terrazzo源自「陽臺」之意,即陽臺經常鋪設的地板。萊特的一封信中寫道,他在羅馬機場見到如此鋪設的地板,即時決定運用到項目當中(備註參考來源):「When I walked on the floor of the airport in Rome, I said—this is it, the ideal floor for our ramp.」意大利水磨石技術可以追溯至古老時代,後來細分發展出各個品種。萊特選擇的這種,淡乳效果,襯出一個個圓圈的金屬光環。

可惜,由圖7開始,我們即可觀察到,斜坡道的地面改變了,一個個圓環消失,取而代之的是一道道淺痕的橫梯。整體的水波圓紋氛圍,全然破壞。

那一道道直綫,更像一道道疤痕。

當然,這樣的改變有可能出自法規行政原因,有可能出自安全考慮。不論如何,加上「眼睛」形構蕩然無存,顯然,整個地面的俯瞰光景,已經同萊特當初的設想相去甚遠矣。

————————————————

書中摘譯的法語原文:

「Lorsque de là-haut nous nous penchons par-dessus le garde-corps courbe qui nous retient, du fond du grand vide, un œil miroitant nous regarde: un bassin en forme d'amande, avec en son centre une arrivée d'eau qui trace en surface comme la tache noire d'une pupille mouvante, œil dont l'amande était en germe dès les tout premiers dessins du projet. Un autre œil est célèbre, celui dont Claude-Nicolas Ledoux gratifie son projet pour Besançon; il est plus calmement frontal. Il regarde vers nous (et vers la colonnade placée derrière nous) selon une direction horizontale. Il procède des travaux de la Renaissance, et appartient à l'univers des perspectives dressées pour des acteurs que l'on imagine facilement se tenant bien droits, debout et regardant droit devant eux, portés par une volonté d'action. L'œil wrightien n'est face à nous que quand nous regardons du haut vers le bas; il est bien moins serein, moins stable. Étrange amande liquide, chargée d'une énergie symbolique finalement intense, à la fois bassin blanc et œil noir, béance ultime, point de fuite troublant dans un monde de mouvement et de vertige et tout autant modeste résolution de l'incroyable spirale tournoyante.」