特稿|轻生孩子们的命运天平

作者 | Pennyfu

致谢 | Susie 、杨思、及所有受访者

5月10号晚上接近凌晨,王彦的手机频繁跳出消息提醒。他按亮手机,身边几个朋友发来的都是关于“49中事件”的内容,有的还附上了微信群内的聊天截图和网络上的图片。10分钟后,许久不联系的大学同学也给他发来消息,问他成都到底怎么了。

面对朋友们发来网络上各样的分析与评论,王彦显得很冷静。

“他们都挺义愤填膺的,口气也不太好,我看了几条就觉得挺难受,当晚困的慌也没更多的细想。”但是11号中午开始,网络上的各种言论让王彦目不暇接,“从对学校的各种批判、对官方的质疑、甚至还有阴谋论的猜测,一副要闹革命的样子。”24岁的王彦出身军人家庭,住在青羊区,虽然距离49中只有半小时车程,但他觉得那个地方似乎离他很远。

13号,官方发布了一系列报导之后,他才和朋友认真聊起这件事,“你们都太跟着网络的情绪走了,这事不可能是他杀。这个孩子的心理和他的原生家庭有问题,才会变成这样的。父母太过强势,子女就会成为弱势的一方,在学校遇到什么问题都不敢跟父母说,最后就变成悲剧。”

王彦凭借直觉下完这个判断之后,又加了一句,“当时还有北京的同学问我知不知道49中。我就想说,一个普普通通的学校,在成都也不会有太多人关注,倒了八辈子霉遇到了任何一个学校都可能发生的事。比起那个跳楼的孩子,我其实更可怜的那个被他表白的女孩,一辈子可能都要活在阴影里。”

朋友觉得他结论下的过于偏激,他却回忆起初中时候的发生在自己身上的一段往事。那一年王彦初三,他拿着零食在班里对着一位女生表白,不仅遭到了拒绝,那个女生还把他送的零食分给全班同学。这件事对王彦打击很大,他说;“读书的时候男男女女最能被打击的事就是被异性拒绝,特别让人自卑,就是想死。”

王彦大约花了半年的时候才走出“表白”的阴霾。正是因为这样,王彦觉得他能理解16岁的林唯麒为什么选择从49中的楼上跳下。

不过,在那个离王彦“遥远”的49中门口,林唯麒的母亲鲁女士却有另一种表达。在她的眼里,将满17岁的林唯麒是一个带着黑镜框、高瘦、潮气蓬勃的孩子、有时候也会调皮捣蛋,“利落的短发、耳垂很大、有佛相,小时候家里的老人常念叨着他以后有福气”。

林唯麒身边的亲友对他的描述也都集中在阳光、热情、成绩好、明年高考能上一本线。可就是这样一位大家眼中的“乖孩子”,却走上自我毁灭的路。

5月9日母亲节,林唯麒通过短信给她送上了一条祝福——“妈妈,节日快乐”。在这条消息过后的十几个小时之后,他从学校的知行楼“坠落”,只留下了一个个的未解之谜。鲁女士无论如何都不曾想到,下午那个开心与她挥别走进校园的阳光男孩,一转眼便“生死相隔”。

5月10日晚上10点左右,鲁女士依然还在校门口,尽管前来献花的人群让她短暂有过希望,但那条横在校门口的警戒线,似乎在告诉她“一切都晚了”。鲁女士在电话那头的声音显得沙哑、疲惫,身边还不时传来围观群众的喊声,接到记者的电话她并没有过多赘述——“现在情况我也不知道回事,事情都在微博的帖子上,你自己看就知道了,你先让我冷静下再说”,说完鲁女士便挂断了电话,然后又陷入无尽的悲伤中。

林唯麒的死亡在互联网的时代算是一件“旧事”,短短一个月的风尘已经隐约抹平了这个16岁孩子的鲜活与生动。不过,在他“坠落”的半空中,还有一个个轻生的少年,正在沟壑中停留和消失。

2020年,复旦学报曾针对上海闵行区10-20岁的青少年共计11661名学生做过一次关于青少年自杀的调查。结果显示,总人口253.43万的闵行区内考虑过自杀、做过自杀计划或曾经想过自杀的青少年,占比为14.2%,其中17-20岁的后青春期(高二—大二)的人群最为集中,比例达到了18%,在2142人中有394人都考虑过自杀。同时论文还表示,本次研究得到的自杀倾向低于国内其他地区和美国的调查结果。(注,来源:《青少年自我伤害和自杀倾向现状及与健康相关行为的关联性》的调查报告)

美国疾控中心CDC在2019年也公布过类似的数据,报告显示,美国的青少年自杀率从2007年开始显著上升,2017年平均每10万个青少年中有10.6人自杀。而美国学者Turkington估计,美国正式报告的儿童自杀行为,不会超过实际自杀行为的1%。

同时,据中国第六次的人口普查数据显示,10-24岁的青少年人口为3亿人左右。在统计了2019年发布的《卫生健康统计年鉴》中的城市与农村青少年的自杀率后,数据正血淋淋的告诉我们每年约有15609人(10-24岁的青少年)选择用自杀告别这个世界。(注,数据计算方式为:因第七次人口普查的数据暂时无法找到以年龄段划分的数据,所以我用了第六次人口普查的数据——具体方式是,中国10-24岁的青少年共有302210094人,取农村和城市自杀率的平均值(每10万人5.165)计算,得出最后的数据。)

王茵(化名)和唐莹(化名)在快放学的时候聊的特别兴奋,那是寒假前的最后一天,学校里的孩子都很兴奋。2月22日,王茵本该回到学校和唐莹坐在操场边的长椅上一起吃“费列罗”(一种巧克力),可是直到太阳开始西沉,放学铃声响起,唐莹也没有等到那个和她一起吃巧克力的女生。

2月18日正值正月寒假,唐莹(化名)那天正在游泳队训练,为了准备5月份即将到来的仪征市中小学生游泳赛。随着教练的一声“解散”,唐莹第一个冲进更衣室,火速换好了衣服,奔向训练馆的大门,妈妈正在门口等她。

“因为那天,嬢嬢会来,她会给我带费列罗来。”寒假期间唐莹一直惦记着“费列罗”——这是她和王茵的约定。“我放假那天和王茵说了,开学要带过来和她一起吃。她妈妈说,甜的吃多了对牙齿不好,所以在家里不太让她吃巧克力这类的零食。”

不过就在同一天的中午,王茵却从11楼的窗户里一跃而下,随着一声巨响,去向了另一个世界。

这件事在这个不大的小区内引起了不小的震动,物业的工作人员第一时间到了现场进行了小范围的封锁并给王茵的遗体盖上了红蓝相间的布、120和警方也在随后到达。王茵的母亲看着躺在地上的女儿,除了流泪与怨恨自己似乎也不知道该做些什么。同小区的赵女士对当天的场景一直挥之不去,“那天中午的时候,听到了一声巨响,以为是什么东西掉下来了。我走到窗户边去看的时候,那个场景没办法描述。一个黑色的人,手臂变形的,边上是那种一滩滩的深红色的血。”

唐莹是22号放学才从父母的嘴里知道这个消息的,在回家的路上她一直在念叨着王茵今天没来,会不会身体不舒服。在女儿的不断追问下,母亲告诉说出了这王茵跳楼的事。还叮嘱唐莹,“妈妈知道你懂事,这件事就你自己知道就好,别跟其他的小朋友多说什么。”

知道了事情经过的唐莹什么话都没有说,只“嗯”了一声,然后打开看了下书包里的一盒“费列罗”——还没拆,然后眼里滴出了眼泪,母亲见状,看了副驾的女儿,说:“妈妈和爸爸只希望你健康长大,就像你在游泳的时候一样,自由,开心,这是我们最大的愿望。”唐莹看着母亲说了一个“好”。

几个月后,母亲发现唐萤那盒“费列罗”一直没动,偷偷放在了房间的一个抽屉的最下层。

事件的背后当地以及国内多家媒体都做了相应的报道,得到的结果是“11岁的王茵因假期作业问题和做老师的母亲发生争执,遂跳楼离世。胥浦警方已介入调查,具体原因有待官方通报”。不过,直到现在,至少公众并未得到一个官方的说明——也或许,公众并不需要一个“说明”。

来自江西的李欣是当地中心医院的护士,5月初她刚检测出怀孕,在那之后她偶尔会摸着自己的即将隆起的肚子,想着未来一定要给孩子一个完整的、自由的家庭环境。李欣大学一毕业就进了医院,在她工作的这几年,她陆续接触过多例“自杀”的孩子,其中有三个孩子她印象很深。

2020年5月份,李欣(化名)在120中心值班,临近下午她接到了出车的任务,地点是不远处的一个老小区。15分钟后李欣到达了现场,楼下已经设好了气垫,有经验的消防队员正在和小女孩沟通,试图劝下这位轻生的14岁小姑娘。

“那个小姑娘住在5楼,但是六楼正好在装修,她趁没人跑到了窗台的一个犄角里,很小就够站一个人,消防员站在她的另外一边,探头出去跟她在聊。我们根本不敢轻举妄动,只能在下面等。房子楼下虽然有气垫,但是边上是绿化,还有一堆树,如果她往那边跳的话,我们要准备好第一时间抢救。”

小女孩的母亲就和李欣并排站着,眼里噙满了泪水,不时的对楼上大声喊着,“暖暖(孩子的小名),是妈妈不对,是妈妈不对。”李欣拍着孩子母亲的肩,不断的安抚并让她不要再继续刺激孩子。

“大概过了2个多小时,中间孩子情绪起起伏伏的。我就试着问孩子母亲,发生了什么事。她最开始说,就是孩子叛逆期到了,跟她闹别扭,一下子就推门出去,找不到人了。后来才说,孩子爸爸在外面打工,她也忙着在附近服装店上班,回来脾气不是很好,加上孩子成绩一般,有时候也会骂骂她。当天早些时间孩子想买条新裙子,她就说了几句狠话。”听到这里李欣也觉得有些奇怪,她忍不住的问,“你跟她说了什么?”

“我没忍住,真的,其实很后悔。我对她说,你成绩这么差,还要穿新裙子?不知道给家里省点钱么,你爸一直跟我早知道不生女儿,要个男孩多好,不用那么花钱。”说完这句话,孩子母亲陷入了自责中。但李欣一下子想到了自己的父亲,在高中时期对着亲戚说她一无是处的样子。她定了定神,才强行把视线拉回到护士的岗位上。

5个小时之后,小女孩在消防队员的劝说下哭着从窗边走进了房间,然后平安下了楼。李欣注意到,小女孩抽泣着、脸上带着怒气,斜眼看着她的母亲一言不发,而母亲死死地攥着孩子的手,不肯放开。

当天晚上回到家中,李欣趴丈夫的怀里,哭了很久。一方面是因为这个孩子,另一面似乎也是为自己。

还有一次是一位12岁的抑郁症少女,被诊断为中度抑郁的小文(化名)刚出院不久。李欣在病房里见到过她,很瘦、不愿意说话、喜欢一个人盘腿坐在病床的枕头边,这是她对小文最初的印象。那一天,恰巧周末,小文的舅舅知道乡下的环境不好,就把她接到市里散散心,为了让侄女恢复的快一些舅舅偷偷给她买了一个苹果手机,让小文不用跟妈妈说。周日的早上,小文母亲来接她,她看到母亲就直奔顶楼天台,边跑边喊着,要去跳楼。母亲和舅舅在后面追着上了天台,在小文快要跳下去的那一刻把她拉了回来。还没顾上伤心和懊悔,母亲就扯着小文不停的撕打,从屁股、后背、最后打到头上。

周围的邻居报了警,李欣跟着120的车也来了现场。“孩子母亲边打边哭,小文逃开,又被母亲拉了回来继续打,看着真的心疼”,李欣说。

出警的警员拦住了孩子母亲,然后让李欣先把孩子带回医院。在回去的路上,孩子告诉李欣,“妈妈和家里的叔叔阿姨什么的都很偏心,他们只喜欢弟弟。哪怕是一个水蒸蛋,他们明明知道我喜欢吃,我都还没迟到,就往弟弟那里端,不喜欢我为什么要生我出来呢,让我自己去死不好么。” 面对小文的话,李欣看着车里的同事们,大家都是一样的表情,无奈。

几个小时后,孩子母亲来到了医院。面对着又重新躺回病床上的小文,说,“我之前已经在这里陪了你半个月了,你到底要我怎么样?你怎么会得这个病的啊。”

李欣赶紧拉着小文的母亲出了病房,并给了同事一个眼神,让她照顾小文。李欣找了个人不多的地方,告诉她这时候做母亲的不该再去责备,孩子需要的是呵护与安慰鼓励,说完这些李欣得到的却是——“我这是造了什么孽,家里出了个神经病”,母亲这样的反应李欣除了叹气,根本不知道该说什么,办妥了所有的手续后,李欣便让她先离开了医院。

回到病房,李欣和同事说,“小文要走出来只能靠她自己了,她妈妈真的不懂,我们有空也多陪陪她。” 小文已经吃了药睡下,李欣和同事没办法平静,一起坐在房间里看着她,她们都不知道小文的未来在哪里,又该如何面对这个粗糙粗暴的原生家庭。

如果说暖暖和小文有什么希望的话,那就是她们都还活着,但是17岁的海燕就不一样了——她在4月底离开了这个世界。

“她是喝农药走的,因为和男朋友分手想不开。半夜父母送来的急诊,看起来状态很不好。但是问她吃了什么就是不说,我们就洗胃,然后安排住院。直到第二天早上看着她状况还不是很好,最后她才告诉我们,她在拼多多买了一瓶「白草枯」,喝了三口,那时候抢救已经来不及了,口腔、食道、胃肠都已经吸收了。”

海燕的父亲在悲伤中拉着扯着医生的手不愿送,口齿不清的质问着,“为什么你们昨天晚上没有查出来,为什么救不回来我的女儿。”李欣当时在旁边,看着孩子的遗体和成一条直线的心电图,知道这时候解释任何病理知识都是徒劳,只能劝着孩子的父亲和已经哭的稀不成声的孩子母亲。

或许是职业的关系,李欣已经习惯了大部分的生离死别。她说:“生死见太多了,每天都在死人,不能每天都悲秋伤月,总不能365天,都让自己在那种情绪中”,医院里的大部分人也她一样。主任出来后,也没有说什么,只是让李欣她们尽量低调一些,保护这一家人的隐私,别外传。

今年满28岁的徐烨(化名)经常说自己在14岁那年已经死过一次了,“既然被救回来了,那就活着吧。”

徐烨出生在一个四线小县城,自他有记忆起他就觉得自己生活在电影《NEVERLETME GO》里“海尔森”一样的地方,人们好像生来便被安排好了三六九等,井然有序,循规蹈矩。

父亲在他三岁那年荣升科长,得意洋洋,然后沉迷赌博,直到欠下将近100万的赌债。这笔巨款在当地相当于宣告了父亲的死刑,不仅如此下岗潮也让徐烨的父母双双失业。就这样,父母离开小镇,去了上海打工,留下年仅5岁的徐烨在姑妈和爷爷奶奶家里轮着住。徐烨在后来的日记里写,“那是噩梦般的一年,爷爷奶奶觉得我是个累赘,姨妈指着我的鼻子、扇着巴掌说我的爸妈不要我了,我就像一个垃圾堆里捡来的孩子,不知道该去哪里。”

7岁那年父母在上海开了一间小餐馆,把徐烨接回了身边,但长期缺少父母陪伴的徐烨只觉得身边的一切都是陌生的、父母是陌生的、学校是陌生的、哪里都一样,哪里都没有存在感,除此之外,父母的争吵也让他觉得无法忍受。

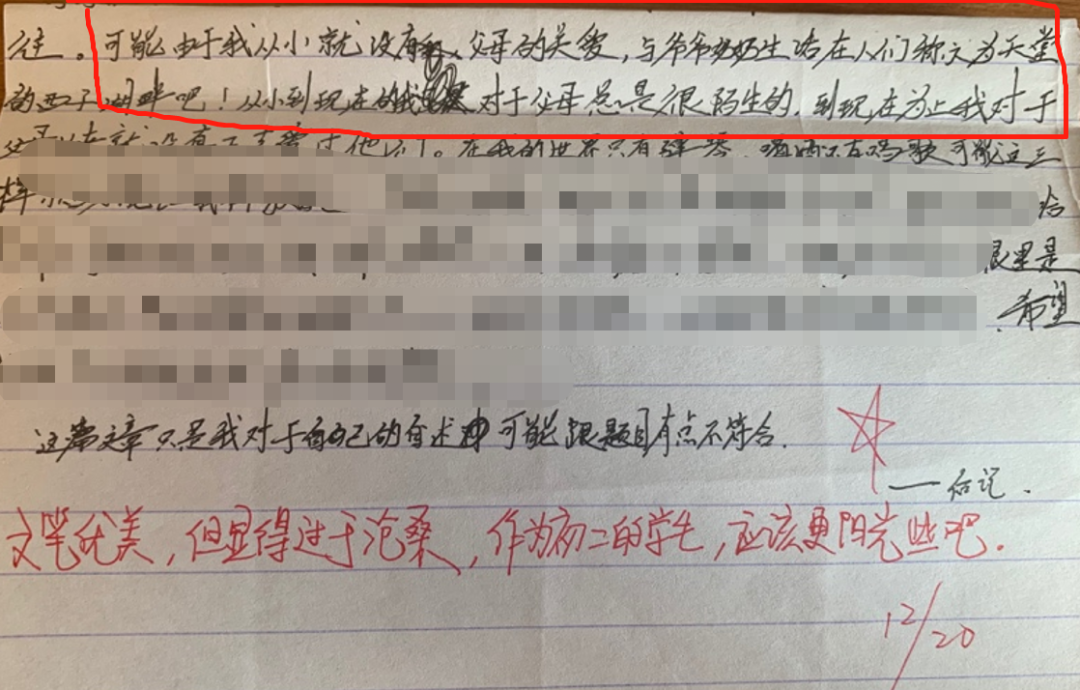

这样的日子到了初中,由于成绩不好加之外地人户口的问题徐烨在学校里一直都是孤零零的存在,那年他在自己的语文作业里写道:“从小到现在,我对父母的爱总是很陌生的,到现在为止我对于父母从来都没有爱过他们。”

父母忙于餐馆的生意和债务,无暇顾及徐烨的情绪,他们觉得这只是小孩子的无病呻吟。初二末,徐烨正常的放学回家,肚子饿的不行,看着桌上的饭菜还没等父母先动筷就拿起了筷子狼吞虎咽。那天父亲可能心情本身也不好,看到了这样的场景,火冒三丈,直接掀翻了饭桌,对着徐烨一顿拳打脚踢,母亲站在一边也不置可否,徐烨嘴硬也不叫疼,父亲更加生气,拿起木凳子又往他身上砸过去,徐烨明白无法反抗、又无可奈何,况且这只是无数次挨打当中的其中一次而已。

晚饭后,父母收拾了下就回到餐馆里,留下了徐烨一个人在家。“我什么都没想,脑子是蒙的,开了一瓶父亲在冰箱里放的啤酒一口气喝下,就一句话,我想离开”,抱着这样的想法,徐烨写下了一个字条,“我走了,不用找我,再见”,把钥匙压在了这张字条上离开了家门。

夜晚的街道,大车很多,巨大的轮毂捻起地上的灰尘。开过的同时还会伴随着掉落的碎石声。徐烨仰着头,没有月亮,只有黑色的天空。在酒精的作用下,他做了一个决定,“等到晚一些,路上没人的时候,让一辆车撞死我。”

或许是命运知道不该让一个孩子的生命就此结束,就在徐烨走到马路中间迎接即将到来的卡车之前,路人察觉到了这个孩子的异样,在卡车快要撞上徐烨的时候把他拉了回来,并报了警。

“我至今还记得那个场景,一个戴眼镜的哥哥,为了拉我,自己眼镜掉了。救下我之后,带着我在边上的一个便利店,买了一份关东煮(一串兰花干和一串贡丸)和一瓶矿泉水。他一直在问我怎么了,我没忍住,就哭了,大概是我哭的最惨的一次。”徐烨至今还能清晰的回忆起当时的场景。

凌晨1点多,徐烨被带到了警察局,值班的警员了解了所有情况之后,联系了他的父母,并让同事把徐烨带到小办公室做一些心理安抚。警员和父母的沟通过程徐烨不得而知,他只知道再次见到父母的时候,他们脸上焦急的神情和父亲额头上的汗水。

回到家中之后,父亲脱下了他的衣服看到了孩子背后被凳子砸出来的淤青似乎也意识到了自己的一些问题,对着孩子说了一句,“爸爸不该这样,以后也不会了。”

从那之后,父亲的变化徐烨都看在眼里,“他会每天都空下来半个小时找我聊天,什么都会说,聊一些文学上的东西、聊一些以后生活的话题。这样的生活持续到我去外地读大学,他还偶尔给我写一些字条,大概这是我们之间的特殊沟通方式吧,我们谁也没有再提起那天晚上发生的事。”

父亲不知道的是这些字条都被徐烨完整的保存了下来,而他不知道的是那天晚上值班的警员对着父亲说,“你们的孩子要自杀,知道么?你再不管不顾,怎么配的上做父母?”。

南京人大多都知道当地长江大桥的故事,这座1968年建成的大桥在某种意义上成为了南京城市里承载死亡的沙漏。那些企图轻生的自杀者,会聚在南北两端的引桥,走过灯柱,随后拐一个九十度的直角弯,来到大桥的桥头堡。

接着他们将面对着江风吹来灰尘作出选择:是继续活着,还是直接坠落。在这座桥上,时常会有生命留下最后的痕迹。

据南京市心理危机干预中心主任张纯统计,已经有超过2000人选择从南京长江大桥跳入江里,几乎没有人能够生还。

今年53岁的陈思对这些场景极为熟悉,自从2000年第一次在南京大桥上救下一位自杀的小女孩后他就萌生了救人的种子。最早救人的动机到底是什么,陈思自己也说不清楚。“就是有一种感召,第一次救完那个小女孩之后,才知道,原来人是可以救的。”2003年9月19日开始,陈思每个周末都会来到南京长江大桥做起义工的工作——寻找并阻止那些企图跳桥自杀的人。

在这18年间,陈思一共救下412位跳桥轻生者,其中也不乏10-24岁的青少年。2006年12月,他建立了“心灵驿站”用于暂时安顿这些轻生者,也让他们的情绪有一个暂时的缓冲地带。

20岁的吕筱(化名)给陈思留下的印象很深,直到现在她时常还会给陈思拨来语音电话。每次听到她的消息,欣慰之余陈思还会因为当初18岁的吕筱所表达的语言而感到悲伤。

那年18岁的吕筱被陈思在长江大桥上救下之后带到了驿站——“很干净、喜庆的一个女孩子,摆在人堆里根本不觉得她会做出这种事”,这是陈思眼里的吕筱,但是在深入聊下去之后,陈思才明白这个女孩的内心挣扎。

“她在驿站里面住了两天,第二天她小心翼翼地找了个空房间跟我讲,让我帮她找一个50多岁的残疾人(瘸子),她想嫁给过去过一辈子。我特别诧异,一个18岁的女孩为什么要嫁给一个50多岁的残疾人。她就说,‘残疾人不会打我,也不会抛弃我’。听到这里的时候,我当时眼泪就下来了,这是受了多大的委屈啊!”陈思说。

在踏进长江大桥入口之前,吕筱割过三次腕,至今,她的手腕处还残留着三处伤疤。第一次是在家中,吕筱趁着父母不在躲到了厕所,用一个小的剃须刀片——“真的很疼,疼的自己没有办法了,就打了120”,但是第二次的时候吕筱就没有疼的感觉了,“大概是麻木了,或者是身体习惯了那种疼痛的感觉”,但是碰巧10岁的弟弟敲了房门。第三次吕筱心意已决,她选择了家附近的公园,临离开家前吕筱点了一份麦当劳的外卖作为最后的晚餐,准备好了一切,在公园被跳广场舞的阿姨们发现了。跳桥是她最后的选择,陈思的出现吕筱也始料未及。

吕筱出生在中产家庭,父母都是老师,就读当地的私立学校,按常理推断她不至于走到这一步。后来陈思发现,吕筱长期在家庭和学校中积攒的负面情绪是她轻生最主要的诱因——她感觉到自己在家里没有任何存在感,父母的爱都给了弟弟,学校里同学会穿着名牌、比谁的衣服好看、谁的零花钱多,而吕筱就是一个普普通通、多余的女孩,甚至连闺蜜都没有。

了解到了这些后,陈思带着吕筱去了商业街——要给孩子买几件漂亮的衣服,这是陈思觉得他应该做的。

“我带着她到一个专卖店里面之后,她看着那些衣服和我说,这些衣服她从来没穿过,都是她弟弟才能穿的,太贵了,不敢穿。”—— 陈思看着18岁的吕筱强忍着眼泪,“我就想着要给孩子灌输一种赞许,让她看看镜子里的自己,分明是一个小美女,根本不是别人眼中多余的人。”

吕筱在消失的这段时间里,她的父母正在南京和附近的城市焦急的寻找自己的女儿,那时他们才意识到自己的孩子真的出现了问题。“割腕的时候他们其实就应该了解到女儿的情况了,可是他们好像不会去想自己的原因,反而怪罪孩子,就好像把那段时间给删除了,带回去教育就好了。还有一个家丑不可外扬,千万不能让大家知道这个事情。”给吕筱父母打完电话之后陈思这么想。

几个小时后,吕筱的父母开车赶到了驿站。看到了穿着新衣服的女儿,母亲把她抱的很紧。父亲带着自责感谢陈思,并要把买衣服的钱转给他。陈思当时就回绝了,“我说不好意思,你要如果给转给我的话,这孩子我就白救了。为什么?从孩子的心里来讲,她又让父母多花一笔钱,她会重新又生出那种自责的情绪。”

被父母接走之后陈思再听到吕筱的消息时她已经进入了大学,“她学的是医学护理,出来之后就是护士了。” 吕筱算是幸运的,陈思和她的父母一起将她拉出了泥潭。

在做志愿者的这些年里,陈思对这些轻生的青少年家庭做过总结,分成三类。第一类家庭是“优待性”——对孩子的要求就是,只要成绩好,整个家庭都以他为中心,这时候孩子身上背负了整个家庭的期望与压力,一旦偏离了预期,孩子的心里就产生了问题。

第二类是长期缺乏父母关爱与沟通,这里也包含了一部分的单亲家庭,父母觉得金钱能够取代生活中的各种部分。在这样的家庭环境中的孩子会走向两个极端,一种非常成熟、从小走向了自理,另一种就形成了一种不良的心理习惯。还有一种家庭是“放任自然”,父母本身压力就大,要面对工作、房贷等等,无暇顾及孩子的成长过程。

其实这三类家庭何尝不是现阶段整个社会的缩影,它彷佛一张大网罩在了每个身在其中的人,无一幸免。在这个宏大的背景下,孩子们的被忽视的“孤独感”也封住了这张网里本就不大的逃生出口。

周恬在在杭州一所初中做数学老师同时兼任班主任,李静是她班里的学生——习惯性割腕。第一次见到她手上的伤痕时,周恬被吓到了,“特别长,从小臂的手腕处延伸到内手肘的关节处。”

“李静一直都是那种拒绝的状态,我尝试和她沟通,不是以老师的那种口吻。她都是拒绝的,不开口”,周恬被逼的没办法了,准备报警的时候李静开口了,“这些是我自己割的,又不是别人弄的,没有为什么。”

这样的情况周恬自觉无法处理,就带着她一起去了学校的心理咨询室,但在心理老师的干预下李静仍旧表现出了“自我保护”的强硬心理状态,周恬随后将她的母亲叫到了学校。

“其实是我们四个人都坐在一起,但是李静是全程不参与的,就坐在那里,眼神也是空洞的。她妈妈也知道这样的情况,发现也不止一次了,觉得我们(学校)小题大做,而且她觉得她足够了解自己的女儿,一个眼神就能知道她要干什么,不会有什么大事的”。周恬听罢大概也能明白,家长并不信任学校,有很多隐情不愿意说。

这件事情之后,周恬时常关注着李静的一些动向和家庭背景。李静的父母都是杭州本地人,在互联网头部企业做高管,尤其是母亲从第一次对话周恬就感觉到强烈的气场。父母两人从小对孩子的教育理念并未找到一致的方向,母亲觉得应该逼着李静学习,不断给她增加学习压力,父亲觉得女儿不应该这样,快乐一些长大就好。进入初中开始,母亲发现李静进入了另一个极端,跟自己预想的完全不同,“贪图安逸,没有上进心,性格还有些懦弱,逼也逼不动,像个废物,就随她去吧。”

家庭的状态之外,在周恬眼里的李静是个挺漂亮的小姑娘、喜欢文艺,但是在班级里存在感并不强、偏科(数学不学、语文会听一些,因为语文老师偶尔会让她们表演剧本,李静能从中找到一些乐趣和成就感)、自尊心强、追星是她最大的兴趣。

“追星这个行为作为老师,是有些为难的。我理解每个青春期的小女孩都需要在朋友圈里找存在感,她因为家里条件不错,经常会买一些周边带到班级里,几个同学就会围着她,在班里引起骚动”,知道李静的情况之后,周恬大部分时间都是睁一只眼闭一只眼。

去年中考前,李静就提前离开了,父母知道她中考考不上普通高中,通过关系将她转到了市内的一所职业高中。周恬偶尔还是会看李静的朋友圈,“那里的生活适合她一些,学习压力也没有那么大,看起来状态好了很多。”

周恬坦言,学生的心理健康问题的确应该被大家关注,却受限于现阶段的教育体制。“一、二线城市的升学压力特别大,这些孩子在教育的环节是有缺失的部分的。学校虽然会设立心理咨询室或者有生命安全课之类的,但效果不尽如人意。压力大部分会被投射到班主任身上,就看班主任的教育理念是什么了。”

就在李静渐渐淡出她的视线时,周恬收到了大学室友刘凝从温州发来的消息。“她在浙江某地做老师,今年中考前,学校里有一个初三的小男孩跳楼,抢救都来不及,就走了。”

那段时间刘凝每晚都会和周恬打语音电话,缓解崩溃的情绪。刘凝说,“好好的一个孩子,成绩也不错,就这么跳下来了,虽然不是我班里的孩子,但看到孩子遗体的时候我整个人都快晕过去。”

孩子的死本来就令各方都沉浸在悲伤之中,“但孩子的班主任被直接辞退了,他什么都没做,也没犯什么错误,莫名其妙做了替罪羊,等于毁了人家的职业生涯。”——发生了这样的事,总要有人出来承担责任的,这是同事安慰刘凝时说的话。

周恬听完整个故事,自己也充满了无力感,她对刘凝说,“我们做老师的除了要照顾好这些班里的孩子之外,也要保护好自己。”刘凝那边沉默了,周恬特意又强调了一遍,这话既是对刘凝说的,也是对自己的鼓励。

关于学校和社会层面,陈思也过思考。2018年前,全国所有八年级的政治课本上都有他的联系方式。那几年他几乎每晚从7点开始都能接到来自全国各地的电话,云南、贵州、上海都有,“但是那些孩子最开始问的一个问题都是,我救人的事是不是真的,他们觉得是杜撰的,怎么会有这样的人存在?”

今年1月20日,在美国读大四的秦舒予(化名)记得非常清楚,她刚回到康州没几天,还在倒时差,很早就醒了。“特别早,我住家的室友就来敲我门了,就问我知不知道19岁的徐天音(化名)失踪的消息”,秦舒予打开朋友圈发现一连几个页面都是同学们发的寻人启事。

几十分钟后,有人在朋友圈Po出了徐天音的遗书——一张长图文。“写的很动容,尤其是最后那一句,人间烟火,看过了,就此拜别,这句话真的太难受了。”秦舒予看完那份遗书沉默了很久。

当天下午4点的时候,秦舒予接到了学校的通报。邮件里说,保安、消防和警察在东边Mirror Lake找到了徐天音,救上来的时候还有一些生命体征,但经过抢救后遗憾离世。邮件里还一再强调,作为学校(康涅狄格大学),是非常关心学生的心理状态的,如果学生遇到任何学习上的困难,或者感觉人生中止步不前的时候,请不要Hesitate致电学校的心理咨询室,并留下了一大串的联系方式,还有学校地址开门时间等等。

秦舒予在天黑前和朋友去了湖边献花,她发现湖面是结冰的,但是冰面上有一条清晰的轨迹——那是徐天音留下来的,她从湖的旁边破冰,然后一路顶着零度的湖水游到湖中心一点点让自己沉下去。“你能直接看到湖上全是结冰的,只有那一条途径是冰碎掉的,就非常绝望,看的人心碎。”

秦舒予说,“那段时间学校接链做了几个Program,专门针对心理健康和MentalHealth的,然后还养了几条那种Therapy dog。”

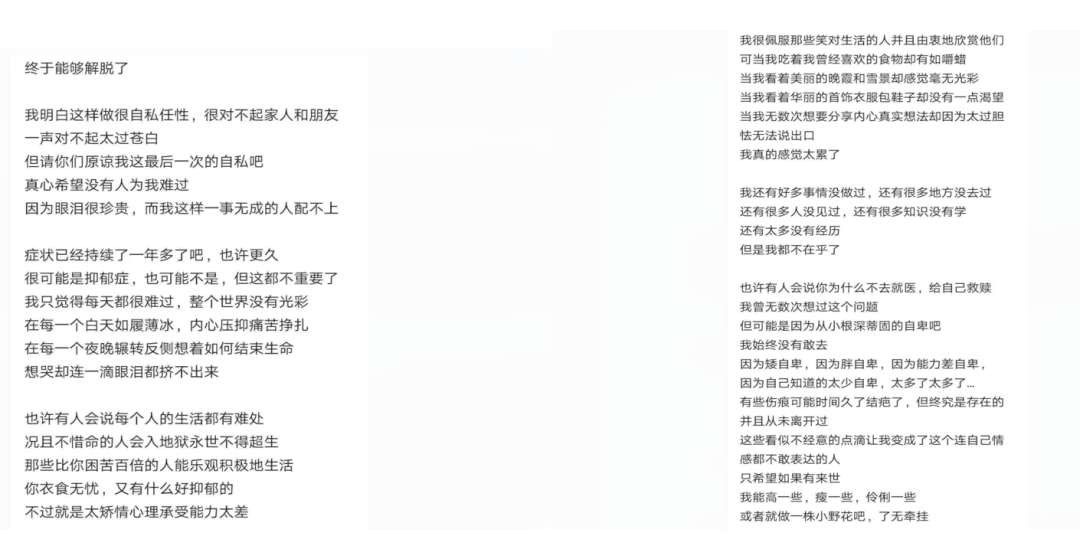

徐天音离开的原因是觉得在过去的一两年之间,觉得生活越来越没有意思,找不到自己感兴趣的事情,她吃着那些喜欢的食物,都觉得味如嚼蜡,从文字看来,她对生活真的非常绝望,甚至不能够明白大家为什么要这么活着,她自卑,甚至觉得自己的死是自私。

徐天音的母亲和奶奶来到了学校,去了宿舍收拾干净她的遗物。父亲在国内,由于疫情他没办法赶来美国,只能看着女儿的照片,内疚自责。

因为同样来自上海,秦舒予和徐天音有过接触,但谈不上熟悉。在她眼里,19岁的徐天音是一个挺普通的女孩,家境、长相都一般,个子小小的、微胖,身边其他人私下说起她会用“小透明”这个词。

“接触下来包括我们身边的一些人都觉得这个女孩蛮乖的,但可能她和你坐在一起,你不太会想要和她讲话。聚会也一样,她偶尔会加入,可是不太有存在感,大多数时间她都坐在一边。回想起来,我们可能都是杀害她的凶手”,秦舒予暗自感慨。

那一个春季学期,秦舒予发现在大大小小的节日都有人去湖边献花,“如果有机会重来的话,我们会用尽全力保护这个小妹妹,她不是一株野花,而是应该绽放的玫瑰”,一位献花的中国校友说。

今年18岁的蔡毓文(化名),确诊抑郁已经3年多了。家里的病历单和药瓶换了一轮又一轮,安非他酮、百忧解、舍曲灵她早已耳熟能详。2018年是她最难熬的一年,失恋之后蔡毓文先是厌食、患上了再生性贫血、一个多月后她确诊抑郁,并开始尝试在家割腕自杀。她如此描述当时割腕的状态——“我还是很珍惜生命的,但是活着太痛苦了,不想承受那些痛苦,越想越难受,就动手了。很疼,而且一般的刀割不破,要来回在手腕上拉扯。”

好在父母的即时制止没有让又一个悲剧发生,蔡毓文的母亲察觉到了女的状态第一时间就带她去了医院——精神科。她再三告诉女儿一切都会好起来的。蔡毓文感觉时间彷佛回到了幼年,妈妈轻抚着她的头,晚上在床边给她唱黄莺莺的歌,哄她入睡。

这些孩子们的生活轨迹有时候是一面镜子,在他们“存在”的当下,这个社会的状态与处理方式有时候会让人产生各种无力的情绪。

每个个体来到社会上,心态都会受到它强势的引导,某些死亡会被放大,但有些死亡却被遗忘,它告诉这里的每个人,世界就是这样运作的。

在NGO工作的Tim如此描述他遇到的问题,整个社会现在还是对自杀这个词还处在朦胧的状态里,虽然大家都心知肚明,但大部分时间还是会被选择性过滤。

除此之外,Tim他们面临一个更大的问题,这些轻生者之后的陪伴。如果在自杀后没有得到相应的照料,他们很可能会再次展开行动。

陈思也有相应的体会,他说,“有些孩子被救了之后,他会选择隐藏自己,等到另一个合适的时机再采取行动。这时候,他们需要的是社会每个部分给予的帮助。”

逝去孩子的故事是如此相似,结局都是阴郁与悲伤。几个故事又各有不同,因为每一位逝者都独一无二,活着的人不舍昼夜。