上海解封的一年后,我离开了上海

一年前的今天,上海两个月的封城以上海发布的“6月1日起有序恢复住宅小区出入、公共交通运营和机动车通行”结束,当然了,封城的开始也是上海发布,3月28日的“新一轮核酸筛查”。解封的推文下,上海发布放出来的评论是“我是六月一日过生日,感谢上海政府的礼物,我超喜欢!”“我爱魔都!”。

2022年的5月31日应该还是个工作日,下午守在电脑面前摸鱼(和上班)。打开手机发现楼道群里说小区的门开了,可以自由出去了,之前几天一直讲的是一个楼道有一两个名额一天可以出小区的门。昔日的卡口确实消失了,扫开一辆单车漫无目的的骑起来,一种巨大的陌生和手足无措感袭来,我获得了曾经在监狱里渴望的自由,但我要这自由做什么?就像肖申克的救赎中假释出狱的老大爷最终上吊自杀了一样。不远处的菜市场开始熙熙攘攘,人们涌了出来,买菜买肉,我也去苹果花园买了一只吐司,但为什么要买吐司?现在想想可能还是对食物缺乏的惶恐,那个吐司最后也就吃了三分之一,过了保质期就扔掉了。

如每一个在上海的市民收到的信息一样,鸳鸯锅封城,只要四天就完事。我买了一打方便面,和生菜鸡毛菜,最后一天还在公司(3月末日均确诊三千例的时候我居然还正常线下上班)旁边的精品超市抢购了一盒伊势万绿湖可生食鸡蛋—那个超市能买到的最便宜的鸡蛋,和一盒牛奶。现在想想这样保守的囤积物资多少有点可笑。鸳鸯锅封城先只封浦东,于是所有的跨江的地铁线都只驶到临近黄浦江的车站,3月30日时还去体验了一番如此的盛况,二号线终点站南京东路,四号线终点站南浦大桥,八号线终点站终点站小南门,晚上七点钟的人民广场站空空荡荡,只有保洁阿姨在徒劳的拖地。从南京东路走向黄浦江边,空无一人的南京东路还是第一次见到,同样空荡荡的江堤上有人跑步,望向对岸,陆家嘴的灯光还是毫无异样地辉煌,从金陵东路走去豫园站,回望外滩的方向,江对岸花旗银行幕墙上的LED上是巨大的I♥上海I♥侬(侬是上海话中的“你”),映照在空旷的路上。

几天后食物自然即将耗尽,楼道群里的人们开始寻觅团购群,我团到的第一批东西居然是意面、玉米片和粗粮饼干。我拿了两包烟跟楼上换了海底捞番茄底料,番茄底料加洋葱番茄和随便什么肉,浇到意面上,也确实像那么回事。接下来是蔬菜包、肉、两块钱一个的鸡蛋、面包和水果,想要靠叮咚美团抢菜是徒劳的,只有自组织的团购才稳定靠谱,只不过要等上几天才能收到。起初还是一天三顿饭,早上麦片中午吃个泡面晚上和室友炒两个菜闷一锅饭;中间一度团到了面粉,从楼下借了擀面杖,和了面擀饺子皮包饺子,从下午一点忙活到八点钟才吃上,也就折腾了那一次就再也不弄了;后来一天两顿,随便炒个鸡蛋做个粥就是一餐,家里没有称,解封了去表哥家吃饭,一称瘦了20斤。

封城中本来准备写些日记,结果只零零碎碎的坚持了几天时间,之前有一篇已经发到了matters上-今天是上海封城的第53天,还有接下来封城初期没有那么愤怒时候写的:

4月13日 Lockdown的第13天

已经渐渐习惯了居家的生活,早上八九点钟起来,洗个澡回回邮件,下午煮点茶喝,傍晚给室友们做个饭,饭后盘点下剩余的物资和明天该做些什么菜。已经没有居家初期对于食物的焦虑,社区的团购带来了充盈的食物,至少对于年轻人而言是这样的:从牛奶到蔬菜,面条大米和菜馒头应有尽有。我自觉已是上海疫情封锁中受影响最小的人了,封城的时间最短、有固定的工作可以线上办公、没有被感染上covid…现在的病毒真的还有那么可怕了么?如果还是如两年前一样的话,那外国政府都视人命如草芥了,这两年国内的施打疫苗、处置患者的经验都是不存在的了么?

(一年后的评述:关于感染后被拉去方舱中,方舱里老人的境遇可以看一下我的朋友Hayami写的《我在方舱,看见老人们的孤岛求生》。曾在墙内的微信公众号获得一千万的点阅后才被删除。)

4月14日 Lockdown第14天

晚上做饭的时候对面楼又一次吹起了萨克斯,这一次演奏的是《明天会更好》。在被封城的现在能听到演奏这样的一首歌,确实有如沙老师在文中所说的“不亚于在冰箱里忽然发现还有一瓶可乐”。可对于现在的环境里,明天真的会更好么?至少对我而言对当前撕裂混乱社会的厌恶、对未来的不确定性的担忧远远大于对未来的企盼。明天会更好于1985年首次演唱,两年后台湾戒严令被取消、多年来的党外运动走上了台前;那一年前的大陆在改革开放后,文化和思想都有着极大的自由…

(一年后的评述:上海解封前几天,在前法租界的延庆路上,便有市民在街头弹唱起《明天会更好》,在微博等墙内平台被转发了许多次,对于我自己而言还是最喜欢街头的这一版,更富有生机和力量。最近刷ig时才发现1989年香港社会民主歌声献中华时候也曾一度献唱过这首歌,让上海乃至全国发生的事情于四十年前的事情产生了关联)

核酸是无休止的。就像上学时候运动会走队列练习一样,走一次,不行,再走一次、再走一次,每天的新增确诊从三千变成两万三万再缓慢的下降。也是封城后才晓得小区居然有像学校那样的广播体系,来催促你去做核酸,而毋需如很多小区一般要社区的人手持一个大喇叭在窗户底下喊。起初还很正常,按照楼道的号码依次喊去做核酸,接下来是在开始做核酸前播放红歌,社会主义好我爱祖国将士们听党指挥,特别还是在早上六七点钟时播,大抵是为了提醒您别忘了赶紧起床做核酸。还送了很多很多很多的抗原,每天打卡上传,后来也懒了,一个核酸片片儿能拍一周直到褪色。

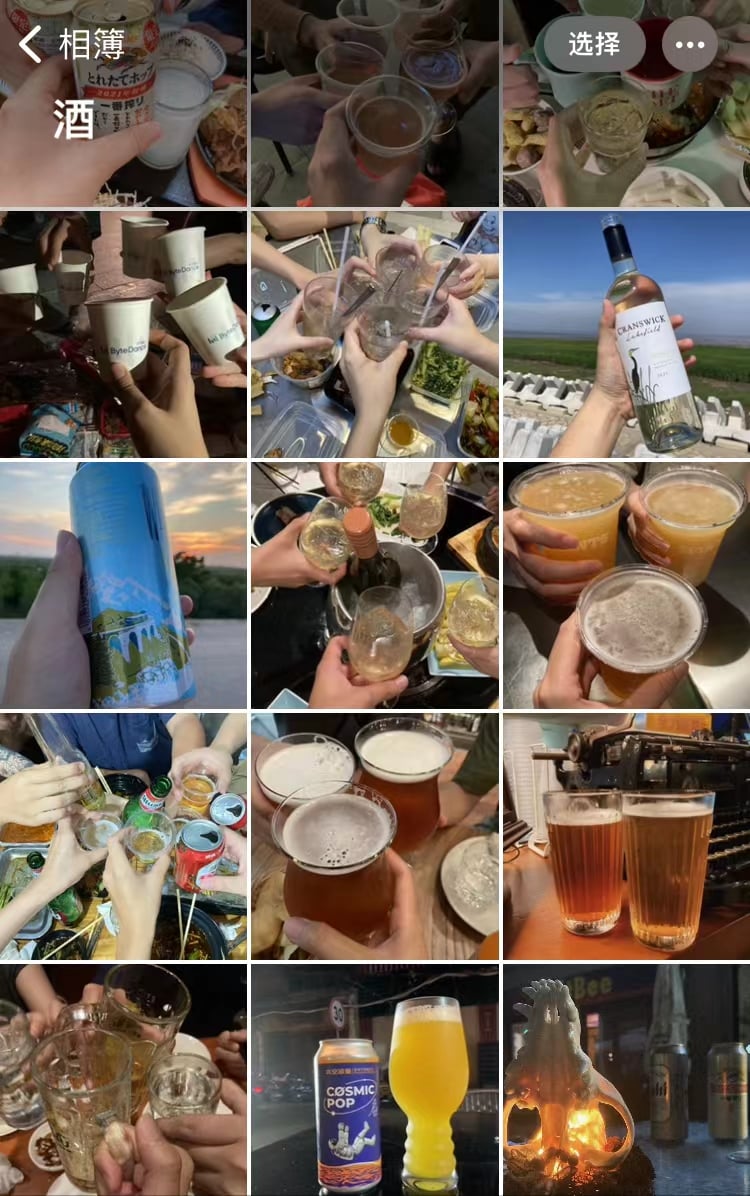

离开上海前的几天,平日在天津工作的好朋友来上海玩,阴沉闷热的天气里我们从徐家汇书院走到徐家汇公园,她问我,你会不会对上海有归属感?很难回答这个问题。来了一年多没有户口没有房子,甚至连暂住证都没办,从户籍的角度上来说我和盲流没有本质的区别,还记得公司里的本地同事一本正经的跟我分析半个小时这个拆迁给了多少钱多少套房子,这个晚拆迁了几年就多给了多少。但归属感又不是明明白白白纸黑字的户口对吧,归属感可能像幸福感一样,是点状的而不是条块状,和朋友在解封后的街头喝酒、吃老弄堂的苍蝇馆子、给没带口罩的爷叔送一个口罩、和准备在上海买房子的朋友讨论各区的区位(?)以及在去年的11月街头行走,归属感在每个小小的事件中随机存在。

清空房间是一个大工程。明明记得来的时候只有一个背包和一个箱子,把书送了好多朋友、能挂闲鱼挂闲鱼之后还是好几大箱子。最难抉择的是把什么衣服扔进登山包里背走,这个带不带、带两件还是三件、本来还想带三双鞋,结果登山包完全放不下只能带两个,完全忘记大学时候长程旅行的登山包是怎么收拾的了。最终也只放进了平日很小一部分的衣服,之前还总觉得衣服不够穿的,或许人生活在世界上需要的东西真的不太多。

最为舍不得离开上海的还是这座城市丰富的公共空间和同温层的朋友们,每周不重复的活动在市区的每一个角落中进行茑屋书店半层书店黑石公寓育音堂日领馆兰心大剧院;今年三月份考语言考试前准备的时候还去了好几家图书馆,普陀区图书馆、上海图书馆和上图东馆,最后还是觉得上图老派古朴的气质最为对胃口,如果人不多的话徐家汇书院也会是一个好的选择。

我在上海的朋友们大抵是从豆瓣、播客听友群和同好群里认识的。已经消失了好几年的好奇心日报的读者群还存在着,和上海的群友们形成了小小的线下同温层,在严老师索老师的润府度过了一个个美妙的夜晚,想来第一次的抗原还是在可以望到浦东四件套的虹口一代润府里做的;和翻电群友们则是在一次次的群代会中熟络,从永福路上的雍福会到莘庄的圣诞派对、以及11月路上行走后逾三十个人挤在李师家小小的客厅,复盘这震撼人心和公民教育101的一晚。李师走后,故宅被wayne师接手,成为群友们举行活动的公共空间,每周电影放映、碎片谈,当然更多的是不定期的骑行观展吃饭和喝酒。爱每一位同温层的朋友们,也祝大家应润尽润,心想事成。

中环到北翟高架到虹桥枢纽,曾经出差旅行和送表哥离开上海的路线再熟悉不过,对城市交通地理的亲切应该也算是一种归属感。值机托运安检登机,同样熟悉不过,但这一次在上海没有了可以回的家,这天很炎热,徐家汇气象站的温度打破了历史记录,飞机一跃而上进入云层。

再会了上海、さよなら。

于青海格尔木