"我们黑山人要钱没有,快乐却是很多的”

在布德瓦的海边找了一个当地小哥带我出海。他27岁,老家在北边山区的Niskic, 全家几年前搬到这边做游客生意,但在老家还经营一家花店,偶尔回去看看,不在的时候就他叔叔打理。

说起这个季节天气不好游客少很多,老家那边也不是游客区,我问他担不担心赚不到💰。

“钱?我们黑山人大部分都没钱,可是我们很开心。你懂的,千金难买开心。”同样的话我也在墨西哥朋友那里听过。

我说那他每天在这看海也不错,他嘴角一咧:“那是你觉得”。他接着解释道,在这里日复一日(原话”mundane”) 开船对他来说颇为痛苦,他从小玩到大的朋友们都在老家那边,所以一有机会就会回Niskic找朋友玩。

玩是玩什么呢?“就泡吧、去club、有时候和朋友打牌,有时手感好多打几把就打到4点,也不是刻意计划弄到那么晚。我高中刚毕业那几年跑运输,那时候年轻不睡第二天照样开车,不过通常就要找个人陪着我。”

他看我笑笑不说话,大约觉察到我会判断他是“游手好闲”的典型。

他又说,有朋友在美国跑运输,据说每个月净赚2-3万美金,但当然是很辛苦的;还有别的朋友也是去那边读书后工作留下来……然后话锋一转:“我就不愿意去美国生活。“

我回应道:“嗯,我不喜欢我在美国的生活,大部分时间在工作,只有很少的时间在生活。“

“那么中国呢?”

“以前我在中国国内工作,那边更卷。”

“可是”,他说,“在美国和中国都赚得多。”

我摇摇头:“赚得越多压力越大,就花越多钱去修复被工作压垮的身心健康。”

他冷不丁来了一句:“但那只占一部分比例,算下来在美国净赚的还是多。”

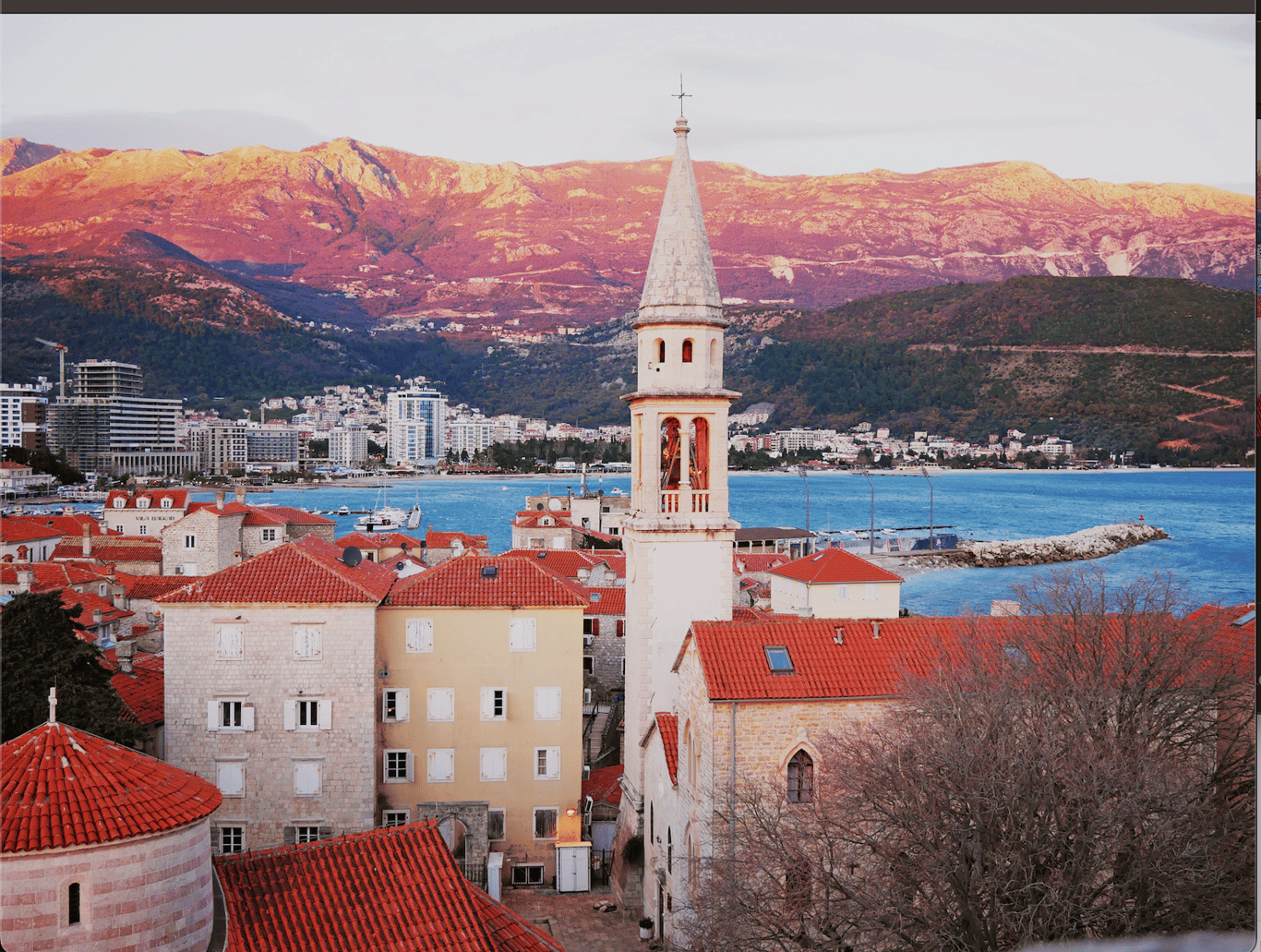

正好刚往回走了,他把船掉了个头,我们 面前是笼罩在金色夕阳的布德瓦。他在旁边的椅子上坐下来。我回头望了一眼身后的海岛,晚霞已经从耀眼燃烧的金色变成了温柔涂洒的粉色。我接过话茬:

“10年没来欧洲了,这次发现物价跟美国差不多,真心吓一跳。“

”对,我们这边这2年物价涨了很多。”

“那就意味着你能赚更多游客钱?”

“旺季人均可以赚到七八百欧,可是房租就要400欧,所以对我们普通人来说没有变好。”

“是啊,疫情后全球都在通胀,中产的日子都不好过。”

我突然想起来刚来那天看了一篇澎湃新闻的深度报道, 讲的是黑山人慵懒平静的生活正随着俄罗斯和乌克兰人的涌入而打破。于是我问小哥如何看。

小哥说根据他的观察,移居黑山的俄罗斯人和乌克兰人都是有钱人,挺多都是远程做IT工作的,也有在餐馆超市来打工的,但他觉得这种在出来在黑山当地打工跟人接触的人不多。他微微皱着眉,说:“房价也被他们带涨的了,我觉得有点讨厌,他们来了不愿意融入我们,也不讲英语。害,这个又不是我能控制的,能怎么办?”

他又主动抱怨说,大家都视黑山宣布独立的那任总统(Filip Vujanović)作民族英雄,但他垄断权力将近12年又没有真正作为,他觉得这种基于民族主义的吹捧极其愚蠢:“黑山人就是一个政治概念,我们原本就是塞尔维亚人,说的就是塞尔维亚语。”

“那你觉得黑山从塞尔维亚独立有意义吗?”

“当然有啊,黑山是旅游国家又有物产,塞尔维亚比较贫瘠,以前黑山在夏冬两季赚了很多游客钱,都要上缴贝尔俄格莱德(塞尔维亚首都)。“

”那如果你公开说自己有塞尔维亚血统,会像在克罗地亚一样被人骂吗(1991-1995年克罗地亚独立战争期间驱逐塞族人至今)?”

小哥半闭着眼睛摇摇头,说:”不会,我们这边人没那么偏激啦。“

此刻,远处正缀在帆船尖上的夕阳,一下子就像冬天毛线帽上的绒球掉下来,一团金色的倒影融化在波涛里。小哥也追随我的视线望过去,”哎,不想说政治上的东西,令人头痛。“

”但这个话题你还是很健谈的嘛,还有,你的英语才没你说的那么差,咱俩都聊这么深了。”

小哥说,”我在学校没好好学,这几年赚钱需要嘛,我就看美剧,什么《老友记》、《好汉两个半》⋯⋯“

这都是些90年代的老剧。

小哥告诉我,这里的社会制度大部分还延续着南斯拉夫刚刚解体后的那一套,在他的老家Niksic 大家还是视钢铁厂的工作为铁饭碗,现在矿石少了大量减产又早就转私营,但还是垄断。除此之外没有别的产业,大家基本都是做点小本买卖或到别处跑运输、像他这样做游客生意。

“虽然你们赚的多,福利还是有保障的吧?“

“我们没全民医保啊,刚刚下去那个总统本来在推的,新一届班子没继续。“

我忍不住典型的中式追问:”那你不担心吗,万一生大病?“

他拍拍大腿:“害,没发生的事担心它干嘛?“