地球的2020-2022: 「As a Woman, I Have No Country」

名字:地球

职业:学生

年龄:90后

性别:女性

标签:女权主义者

2020-2022所在地:美国、上海、郑州、北京

现在所在地:多伦多

访谈时长:240分钟

访谈时间:2024年4月

访谈人:小A

关键词:新冠疫情,移民,女权主义,新闻,全球流动,美国留学

PART I 昨日的世界

我是河南人,从初中就开始去上海上学,读的国际学校。18年的时候去了美国读新闻。20年3月份的时候,学校提前关了campus,所以我们(留学生)就都回了国。回国之后,20年下半年基本上都在北京,21年开始我去了上海,21年9月份我又回到美国,完成最后一年的学业,22年6月毕业之后我就回了国。当时是待在河南——我在老家待了半年,因为那段时间状态非常差,没有什么特别想做的事情。22年9月份的时候,我又去到郑州随便找了一份对我来说比较在舒适区的工作,边工作边开始申请去加拿大的硕士。23年9月份的时候又搬到加拿大,开始继续读书。

我现在在加拿大这边的硕士,其实直接就是转行,转码了,不再做跟新闻相关的任何东西了。我现在在加拿大待了快一年,还有一年就硕士毕业了。接下来的短期目标、五年的目标,可能就是先拿PR卡,然后再去换护照之类,十年内可能不会回国待很长的时间,也不会在国内工作——目前大概就是这样的一个状态。因为读新闻以及疫情的原因吧,那几年其实对我来说记忆都是有点模糊的,因为我在选择性地去遗忘很多对我个人来说挺traumatize的事情。

那感觉对你来说是非常动荡奔波的几年。

嗯。其实我高中时候就想学新闻,申请本科的时候非常非常想做新闻,非常想做记者,而且想的是回国做记者,直到可能20年左右——国内的问题,我其实一直都挺清楚的,但还是会有一些希望。因为对我来说,还是觉得一点的改变也是改变,我改变身边一个人也是改变,所以会有一点点怎么说呢…飞蛾扑火的感觉…就想回国做新闻。

直到20年在国内真的开始做新闻实习,开始改变了想法。到大四的时候,也有想过要不要留在美国做新闻,但是从美国最近(几年)发生的事情来看,其实是会意识到,新闻这个东西可能在哪里对理想主义者来说都还挺痛苦的,所以就决定要转行。

我觉得我可能还是会想要去改变世界,或者让这个世界变得更好,但是不会在这种…用新闻这种方式硬扛了。可能比起关注世界的well-being,我开始更关注自己的well-being。世界上发生的事情,可能会在我自己状态好的时候才会去看或者去关心。

这样听起来的话,做新闻这个事情,对于你来说,可能是你过去几年,或者甚至是过去的人生里面非常重要的一条主线。你方不方便讲一讲,是因为什么开始有这样的一个职业规划,或者说是执念与梦想呢?为什么会选择来北美这边学新闻?

为什么来北美做,是因为我没有上海户口,没有办法中考和高考,所以初中毕业以后我只能去国际学校。(笑)当时的选择要不就去国际学校,要不就是回河南中考。但是我从来没有学过河南那边的东西,所以就去了国际学校。

我初中那个时候…(和很多)学新闻的中国人一样,我的启蒙也是柴静的《看见》,但是初中的时候也不会想太多关于未来的事。直到应该是高一下学期的时候,我在微博上面看到了一篇文章,大概讲的内容是一个女生被性侵之后找到一个KOL去求助,这个KOL帮助她去找了共青团中央。那段时期——大概16年、17年——(微博的)共青团中央还是一个比较正面的形象…现在就是,大家都懂哈。那个时候是一个比较正面的形象,这个KOL帮她求助,结果这个过程中发生了一系列不作为、甚至可能是泄露隐私、造成二次伤害的事情。

我看完那篇文章以后,开始意识到帮助别人——或者说用社交媒体写文章去帮助别人——是非常被需要、也很有意义的一件事情。我自己从小到大都挺爱看书的,然后觉得自己写东西写得也都非常不错,高一的时候我就确认说,那我要学新闻,我以后想做调查记者。高二的时候看了《新闻编辑室》,这是一部非常理想的美剧,第一幕就是男主角去大学做guest speaking,有学生逼问他,「你可以说一下,为什么美国是最强大的国家吗」,他说,「美国不是最好的国家,我们可以一起把它变成最好的,但是我们要承认一些问题,解决问题的第一步就是去承认问题的存在」。当时就非常受启发,觉得做记者是一件非常有意义的事情。那两三年,因为年纪小,会有一种非常非常理想的感觉,会觉得「我是真的可以做到的,也是真的可以帮到别人的」。后面高二、高三申请,申的全部都是新闻专业。

18年刚去美国的时候,我参加了一个我们学校自己内部的集会——算是小小的rally protest吧——是因为特朗普他不承认non-binary的存在。我为了一个新闻课的作业,去参加了那个rally。当时是我第一次看到以及参加一个抗议活动。这些参加集会的学生,基本上都是我们学校的非二元(性别)学生。后来写新闻课的报道,我就写了很多她们喊的那种非常朗朗上口的口号,我觉得我是在做真实的记录。我的教授认为每个集会上的口号其实都是差不多的内容,让我去讲一些更specific的东西,但是对我来说,我完全不知道集会到底会有怎样的东西——那是我第一次参加protest,对于当时的我来说也挺culture shock的。

那学期还有一个集会,应该是某个酒店的员工在罢工,规模还是挺大的,在downtown一个很大的十字路口。当时我路过的时候,发现很多人,还有警察在四周包围着,天空上还有直升飞机一直在盘旋。我一开始以为她们是不是要被警察抓了,后来发现原来protest是你申请,政府就会派警察过来保护你,避免有什么踩踏事件或者暴力行为发生。这是对大一的我来说可能比较culture shock的。

因为我的学校是一个文理学院,非常非常LGBTQ友好,也是非常known for progressive的学校,每个人都非常的理想主义,我在这个环境里也变得越来越理想主义。在美国学新闻的,都会讲说新闻是美国的第四大分支,是可以作为一个监管者的形象存在的,监管政府有没有在做他们应该做的事情。大家都很有正义感,觉得做新闻是真的可以帮到很多人。

大一结束之后(回国),我去了国内的某党报实习。我找到这份实习也算是托了关系吧,被分到了文娱板块,那两三个月就跟着我的老师跑各种文娱(活动)。我一开始以为,它也不是什么跟政治特别有关的东西,我还觉得挺好的——因为我没有特别想要涉足政治,我觉得中国的政治是不太好讲的,我也觉得我作为一个大一的新闻学生,没有必要去过多地参与这个事情。

当时是19年,是建党70年,当地的电影公司组织了一个活动,basically就是那整个七月,在城市里的不同影城会放映红色电影,然后各种机关单位会组织去看。我当时也很震撼——组织这个活动原来是需要非常多的资金的——第一天这个活动剪彩仪式的时候,我们记者要去跑这个活动,给我们每个记者发了三百块钱的车马费。我后来才知道这个是很正常的事情,但对于当时的我来说,这个事情还是挺晦气的。我出来以后就把那个钱给破开了,因为我觉得有点不义之财。他给的这个package里面就是三百块钱的车马费,几张电影票,以及给你打好一份公关稿——你的报道就从(公关稿)里面汲取信息就好了,你只要用他的措辞、用他想让你传达的精神,去写一篇稿子出来就好。我当时就觉得,那你何必给我这个车马费呢?我又不可能去写一些不好的东西,写了我也发不出来。

在场一百多个不同媒体的记者,每一个人都发三百块,对于我来说就是一个非常浪费资源的事情。但是后来发现好像国内就是这么一个…文化——每一场活动都会有一定的车马费,特别是跟国家或者跟党有关的这种活动,更会给车马费,给得还会更多。一般可能是两百块钱,比较大一点的活动就是三、五百这个样子。我每次拿到钱就出去把现金破开,因为我不想把它留在身边,但是我又不可能不收。

在党报实习的那三个月,其实对我来说,是让我开始怀疑「我要回国做新闻吗」,因为回国做新闻,不管怎样都不可能绕开这些事情。那几个月我也非常痛苦,因为我每一天都在写我不相信的东西——我不相信这样的电影可以让人有党性、让人更爱国,我也不相信讨论中国的电影事业要更工业化、要在电影里面做到中国文化的对外输出,各种乱七八糟的战略,都是我不相信的。

我就觉得,哪怕是在文娱板块,仍然有这么多的谎言。我报道的东西、我写的内容,没有一个是真实的。我在写的时候就有很割裂的感觉——我写一句话,我自己脑子里面想「怎么可能啊,这是在搞什么东西」,但是我还是会写,因为这是我的工作,我就是不得不写它,我只能去写他们让我写的东西。我觉得这不是一个新闻记者该干的事情,但是我的title又确实是记者,所以就是非常的…

那一年(早些时候)其实还发生了一个事情,我现在想想还蛮神奇的。19年的时候,香港反送中游行爆发。美国反送中游行的其中一位组织者在我们学校,这个女生当时在我们学校校报上面写了一篇文章关于自己香港identity的文章。

我当时还是有一点小粉红的意思——就是我觉得她里面可能写到了中国对于西藏地区、台湾地区、香港地区都有不同程度的压制,以及包括当时有新疆的集中营那些事情,她讲了一些我当时觉得可能不符合事实的(内容)。当时我跟我另外两个学新闻的中国朋友,我们三个人写了一封respond的信。这封信发出去之后,那个香港女生把我们的文章po在了香港反送中游行的一个论坛,之后有很多人涌入我们学校校报的官网,在我们的文章底下骂——说「chinazi」「支那猪」之类的话,然后也有很多侮辱性的字眼。

我们就拿这件事情去找了管校报的教授。他是一个六七十岁的老白男,之前可能在美国做了三四十年的记者。我们就说,我们认为freedom of speech是建立在respect之上的,我们不能接受校报的评论里有这样侮辱性的词汇。因为我们校报发评论是要有审核的,其它的也就算了,但是侮辱性词汇为什么可以发布出来。这个教授就说了一句让我非常震撼的话,他说「Oh, you may not understand this but we do have freedom of speech here」。这是在拽什么,美国你的言论自由有多牛?

怎么说呢…我当时被这件事情,有点粉红到。但是去党报实习以后,就又被打回了现实——中国确实是这个样子的现状。但是可能当时还是会对美国有一些幻想,虽然非常讨厌那个教授,因为他完全否定了我们作为个体的自由、我们作为international students需要的尊重——我们也有言论自由。

我们当时,怎么说呢,香港人会经常在我们学校那条街上面游行。我不会去直接跟他们正面冲突或者怎样,我当时回那个response letter,只是因为我觉得里面有一些事实上的问题。我们在文章里面也写的说,我们真的respect你个人的self-identity,虽然事实上香港确实是属于中国,大概就是这样的言论吧。当时被香港人网暴,导致现在我听到粤语以及看到粤语字,我都稍微有点ptsd,因为(当时被)骂得蛮脏的。

现在想想的话也确实是挺神奇的一件事情。

我前段时间又重新回看了一下我们respond的那篇文章,以及这个女生一开始写的这篇文章,我会觉得…(自己)那个时候确实有点太天真吧。后来我知道,这个女生在美国这边做事情做得还蛮大,还上了很多采访,去做这种activism吧,导致她没有办法再回香港。我偶尔会去Facebook上面看她最近在干什么,特别是20年之后,会有一些愧疚的感觉。她没有办法见自己的父母——她的父母出不去香港,她也回不去香港——她现在只能在美国继续做「港独」,就是支持香港独立的事情。我设身处地想,我觉得确实很难过。没有办法回到自己生长的地方。如果我继续做新闻,这也有可能是我的未来。就觉得对她又愧疚,又觉得很难过。

不知道方不方便问一下,因为19年香港是成为了全世界的新闻头条嘛,我不知道你作为一个学新闻的中国学生,在美国这边的政治环境之下,有长期关注过香港吗?当时是什么样的心情、立场或者感受呢?为什么会选择去做这样一个回应?

我们当时get involved的有一个非常重要的点是…这些事情现在想想,我觉得挺der(傻)的,但是当时是觉得,你在一个报纸上发表的东西,是需要经过fact check的。那篇文章里面写的,比如说关于西藏之类的事情,我们可能在内网或者外网都有查过,但是它就是有点道听途说的感觉。我们是觉得,你不可以在新闻里面用不是事实的东西来佐证你的观点,所以我们才involve进去的。

后面这个香港女生开始在美国做游行,我经常可以看到这个游行队伍里面,她在拿着大喇叭喊口号啊。那段时间我对这个女生是有点ptsd的,就是看到她我会避开——那段时间我会避开她所做的一切活动。但是因为她这个新闻确实是铺天盖地,所以我也看到了很多,我也知道香港有很多人在struggle——包括催泪弹啊、武力镇压之类的,我也都有看到。

但是现在我想想,我也不觉得我回的那封letter有任何的问题吧。如果把我再扔回19年,我可能还是会做一样的选择。但是那之后的事情,我确实是认同那个香港女生的。我也知道这个女生本人也在被我们学校的中国人狂骂,甚至她在食堂门口举牌子,都会有中国人直接上前对质。我觉得蛮搞笑的一点是,这个香港女生她坚持用英语跟中国人对话,但是有些中国留子没有办法用英语骂人。

我路过的时候看到了一个我认识的中国人在那边跟她争论,我就默默地走了。因为我知道那个女生长什么样,那个女生也知道我长什么样,我不想让她看到我在那里。我也觉得可能有点点丢人,因为我还大概听了一下,那个中国留学生就是讲了很多很爱国的话,(我)也觉得非常embarrassed,就默默地走了。

我可以这样理解吗:你的立场是同情和支持香港的立场,但是你personally以及professionally不认同这个女生在journalism的层面进行的一些个人的表达?

是的,以及我还记得当时我们在说,我们一直被教导的、我们新闻课上学的,就是作为一个journalist,你不应该接受任何的采访,你不可以在任何的公共平台present你自己的个人的政见,因为这样的话会影响到你之后写新闻的公正性。

现在想想这些就是在扯淡。但是当时的我们确实是认同这个(说法的)。而且那个女生给自己的title是journalist,那我觉得与其说你是journalist,不如说自己是activist,我会更能接受你所做的一切。就像你说的,香港这个事情,对我来说更多的是很personal的trauma。

关于政治的问题,当时很搞笑,我和那个女生的冲突是19年5月份的事情,我后来还跟我爸妈说了。19年8月份,她们再把我送去美国,在机场的时候,我爸妈非常正式地要求我,不要再搞任何跟政治相关的东西了——不要碰任何跟政治有关的东西、不要参加任何集会和抗议。

后面我就是不会再对这件事情做任何的公开的评论。因为我觉得…首先一个是因为在学新闻,(所以有)做记者的一些莫名其妙的职业道德;还有一个是因为,当时确实不是很想碰政治。

但是后来发现,政治is everywhere。作为新闻记者的话,政治就是没有办法避开的东西。去那个党报实习了两三个月,也更深刻地意识到了这个问题。

19年8月份回美国之后那个学期,我上了一节documentary的课。我们那节课上有一个中国女生,她就一直在跟拍那个香港女生的protest,所以我在课上也看了很多她(组织香港反送中)protest的影片。我就跟这个中国女生私下接触了一下,就说我想知道更多关于这个事情的信息。因为我觉得我很多的信息来源可能都是在国内,我也想更多地了解香港那边到底发生了什么,以及她们在美国这里有没有任何我可以帮得上的忙。

这个女生是非常「八千」(中国大陆网络用语,通常指的一个人是反贼/反动,异见者,境外势力等),她给我介绍了我们学校的另外一个男生,也是学电影的,她说这个人是法轮功的后代。我就去找了这个男生跟他聊天,这个男生大概就跟我讲了他爸爸当时是法轮功,是被共产党迫害的那一批,等于说政治避难逃到美国,他就是在美国长大的。对当时的我来说,法轮功也是一个邪教。当时去纽约法拉盛,到处是那种大屏幕,会放一些神韵晚会的内容——一些非常拙劣的模仿中国领导人的那种小丑小品。我觉得挺神奇的,然后我就想更多地了解法轮功具体是什么情况。虽然我现在还是觉得那个男生跟我讲的一些事情有一点偏颇,但是我确实是认为当年法轮功遭受了更多…比我之前知道的更多的迫害。

在纪录片课上,我也了解了更多共产党之前做过的事情,包括89年、包括当时在美国的香港反送中游行…那一个学期可能对我来说,就是开始逐渐地意识到,中国可能不是一个我想象中的…「我只要做出改变的这个动作,就真的能改变结果」的一个地方。

我当时还上了一个non-fiction writing的课,我中间写了一篇文章,就是说有一点identity crisis。我们从小到大上历史课,老师都说中国是一个有五千年历史的文明古国。但是同时我们又去庆祝新中国多少年的生日——它明明只有几十年的历史,为什么又说自己有五千年的历史呢?当时会有这样子的疑惑。慢慢地开始…有些觉醒吧。

然后就到了20年。20年的时候,疫情就开始了。开始了一些…翻天覆地的变化。

PART II 大地上的异乡人

那可以讲一下你对疫情最早的印象、经历和感受吗?

1月底的时候就陆陆续续听到一些传闻。我记得是除夕当晚,武汉封城。当时我是知道国内情况应该挺严重的了,我就想在亚马逊上买一点口罩和防护服寄回国,捐赠给医院。但是哪怕当时美国没有任何的病例,美国的亚马逊上面的防护服什么的都还是溢价很严重,后来这件事也是不了了之,我就只是捐了一些钱。

直到2月份的时候,我记得是美国时间可能早上9点就说李文亮病重了,11点多还是12点的时候,我就看到(传闻说)李文亮去世了。但是一直没有(公开)发他去世的这个消息,压了两三个小时,大概(美国下午)两点的时候,说李文亮因为并发症去世了。(哽咽)

我到现在都记得,我当时在上一个political science的课。我有一个朋友跟我同一个楼层,我们两个人从课中逃出来——我们两个人就是…出于一种很绝望…以及对于中国很失望的心情,在教学楼里面抱头痛哭。(哽咽)因为…就是没有想到…他们连一个人的死亡时间都可以去篡改。他们去篡改这样的信息只为了维稳,可是这是一个人,非常鲜活的生命。

我们俩在那边哭,当时正好下课,我们要去下一节课去继续上课,我们就在那个教学楼里,一个很小的楼梯间,我们两个边走边哭。(哽咽)

怎么说呢,就是完全没有想到,这样的事情真的发生了。就是总会有一些幻想说,中国也没有美国媒体说得那么坏。到现在我其实也觉得中美两国就是在互相政治propaganda,在抹黑对方吧。但是你真的一直去关注的时候,对我造成的冲击就会非常的大——因为还是那句话,就没有想到他们可以这样子随意篡改一个人死亡的时间,只是为了自己所谓的政治上的稳定。一个人他死了,他最后死亡这样的一个事情,都要为了政治去服务,这些事情让我觉得非常悲哀。

后来下午四点那节课,我跟那朋友两个人又逃课出来,然后就在走廊上面一直在哭。

前两天的时候,我这个朋友突然找过来——我们其实挺久没联系了,因为不在一个城市,以及(其它)乱七八糟的原因。那个朋友说,最近巴勒斯坦这些事情,让ta又想到我们当年在教学楼里面抱头痛哭的时候。我说,是的,我最近其实也在想这件事情,因为那其实是…我觉得是我人生轨迹整个开始改变的时间节点吧。

二月份的时候,美国出现了第一个病例。我就给我四节课的教授都发邮件,说我知道在美国当时的文化里面,戴口罩就代表着你生病了。我说,我没有生病,但是我知道美国已经开始了第一个(新冠)病例,它不久肯定会传得到处都是,所以我要求戴口罩,而且我希望教授在课上也可以address这个事情,就是戴口罩是为了防护。

当时我们校报发了一篇文章,讲中国发生了covid,然后用的封面图是一个亚洲人戴口罩的样子,它其实是一个蛮racist的封面图的选择。说实话我也不吃惊,因为我们学校校报的编辑部,40多个人只有一个people of color,其它都是白人。非常的神奇。这种liberal art college的「更diverse」,是在lgbtq上面会更diverse,但其实在种族上面并没有非常diverse。因为我们学校是私立学校,我们身边的同学可能爸妈都是律师、医生,是这些二代、有钱白人才会来读的学校,所以她们本身也很privileged,她们就没有意识到这可能是microaggression。

二月份的时候,我在一节新闻课上——当时我已经开始戴口罩了——有一个白男在说「there is a virus in Wuhan」,就是讲得非常的云淡风轻,as if这件事情不是死人的事情,只是一个像感冒一样的事情。让我就非常愤怒,我当时就站在那里质问他,我说,「你凭什么这样子?你为什么要这样子笑?你没有任何的权利去这样子笑,这个世界上正在死人,这么一个major的pandemic的事情,现在美国可能只有几个病例,但是people are traveling around the world every day,马上在美国这里也会爆发」。美国当时还是什么事情都没有发生一样,就是在隔岸观火。我说,「你不可以这样子,特别你还是一个future journalist,你不能这样去随意笑话别人的苦难」。

因为我是一个讲到激动的时候就控制不住自己眼泪的人,我就在那边爆哭。老师可能吓到了,这个男生可能也被吓到了,其它人都来安慰我,但这个男生自始至终都没有跟我道歉。

三月份的时候,那时候美国可能是几百、几千个病例吧——具体的我都忘记了——学校发消息说我们campus从现在开始关了,接下来的课全部都变成online了,宿舍可能一个礼拜之后关,所以大家就准备该去哪去哪吧。

我还是在那节新闻课上,我旁边的姐是加州人,她在跟她的朋友说,「哎呀,现在机票好贵啊,回加州要这么贵」。那段时间我正好在找机票。回国的机票一直很难买,我也看到很多朋友买到的机票可能第二天就取消了。我听到那个女生在那里说,「哎回加州机票好贵啊」,我当时又止不住泪崩了。就是我觉得我的很多朋友可能都回不去了,不知道要怎么办,因为这里没有家人,宿舍又要关了,可能就没有地方住,可能就要带着行李(不知道去哪里)。我们也很害怕感染,因为那个时候感染基本上就是死。

到现在我还挺感激的,那个教授私底下给我发了两三封邮件,她在课上也维护了我,她也发了几封follow up邮件关心我的精神状态,以及我的家人在中国还好吗之类的。

当时宿舍关闭之后,离飞机(起飞)可能还有四五天,我跟我朋友住在另外一个朋友的公寓里面,刷到新闻,就很多留子的回国机票被取消,以及各种乱七八糟的事情都出现了。我们都很提心吊胆,很害怕自己机票被取消。飞机起飞的前一天早上,我们正在睡觉,突然收到了携程的电话,告诉我们说,「你这个飞机被取消了」。

我们两个当时超级panic,立马去开始找backup plan,去看怎么样可以回国。结果过两个小时,(它又)告诉我们说,「没事了,是我们的失误」,然后(我们才)松了一口气。但就还是蛮神奇的一个体验吧。我有一些朋友可能就是飞机起飞前那一个晚上取消了,要买很多很贵的机票,还有一个女生买了三趟飞机,就是为了能回国,前两趟都取消了,她最后坐(的)那班飞机转机三十个小时才回到国内。

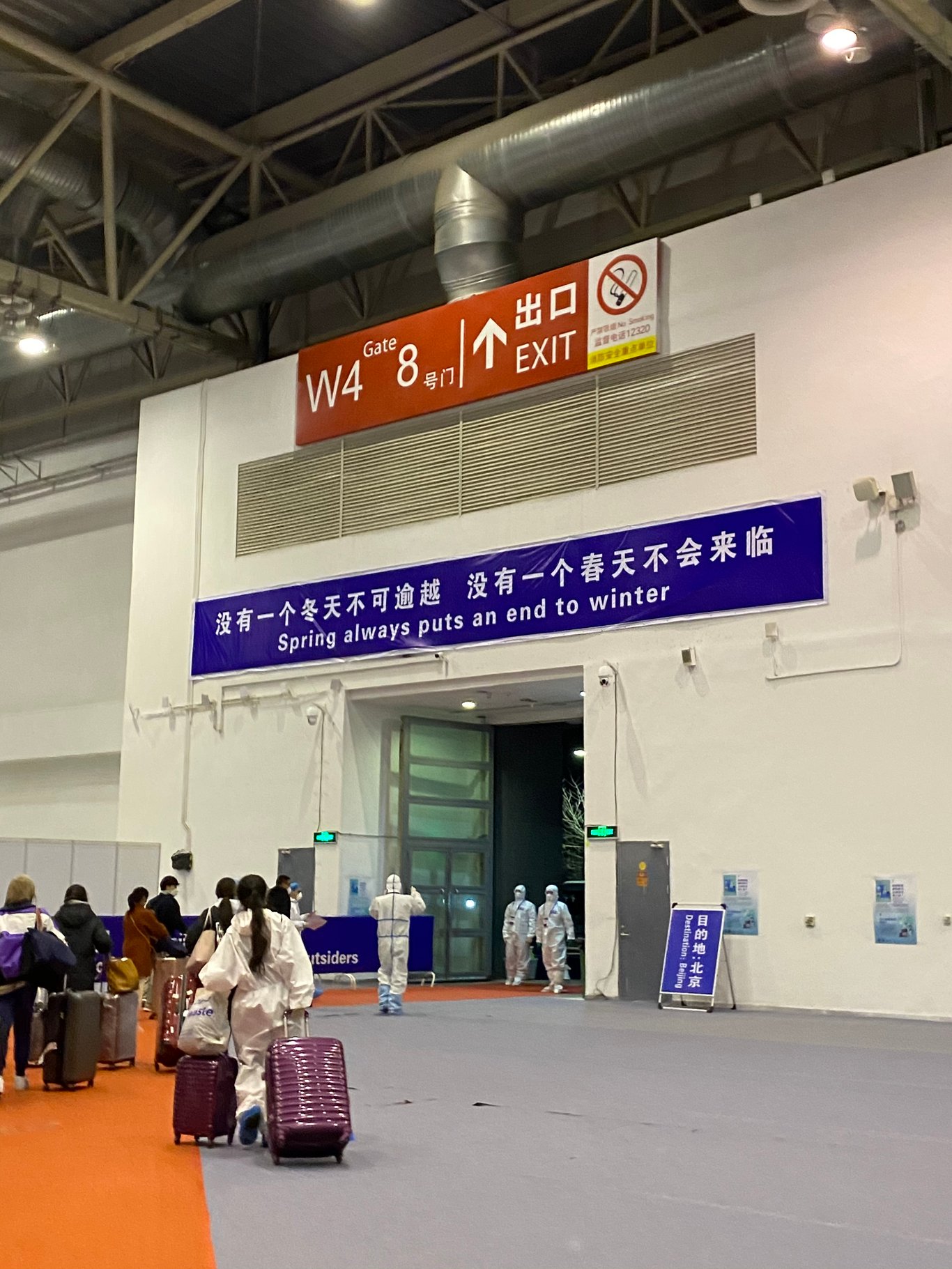

我们回国的时候是在北京落地的,早上十一点钟落地之后,我们就被拉去酒店隔离了。在机场各种做核酸,很多人都穿着防护服,戴着很重的口罩——当时N95都没了,我们都只能戴两三层口罩、戴着手套之类的。每个关卡都消毒,到晚上可能八、九点才回到隔离的酒店。

那应该是三月底了。因为我记得4月4号国家公祭新冠死去的人的时候,我在隔离酒店里面,那个酒店在郊外,外面都很荒凉。我就站在宾馆里面,听外面的这个警报声,在酒店房间里面哭。(哽咽)因为其实这件事情本身是可以…12月底不是就有传闻吗,你早去干预的话,可能就不会出现那么多死亡的人,结果根本没有这样一套公共卫生应急系统。

明明是可以…但是为了所谓的维稳,导致有那么多无辜的人死掉…

包括那段时间——三、四月份吧——中美的航班取消了很多,很多中国的网友就说留子「千里投毒回来了」,我当时情绪也蛮激动的。当时我朋友圈里面有一个男生,他赶到了一个很不错的航班回国之后,发朋友圈说「我觉得我们不应该给政府添麻烦」。我就觉得他这样子说话非常的脑残,在自己的朋友圈里面发了一篇超级长的回怼他的文章。

医务人员辛苦——如果想要报答她们的辛苦,那你的措施首先就是给足够的防护措施,以及给她们发工资啊。因为三、四月份的时候,还有情况是武汉的医护人员没有任何工资,还要日夜颠倒地去值班,每天可能上班十几个小时,工资最后拿两千八。你根本就没有去给她们足够的金钱上面的补偿,也没有给她们安全上面(的保障)。

说我们千里投毒,那千里投毒我也要回家啊。也不是说我从美国带回来的病毒,这个病毒就是从中国出去的。我不管怎样,我是要回家的嘛,我们在外面又没有家人,我们是在美国留学,我们没有任何的依靠,我们也没有任何的住处,我们只能回家。

我们以为…中国会帮助每一个在外的中国人去平安地生活。

20年学校提前放假后,在最后一节in person课上我们讨论起疫情,我戴着口罩坐在教室里,我的同学们抱怨回加州机票涨价,我默默刷着电脑上的机票网站,买不到一张票。3月份的时候,我填了驻美领事馆政府包机登记表,到现在都没有收到任何的回应。

那段时间发生的事情都很模糊,几年之后我在电影院看《万里归途》。电影讲的就是非洲出现了战乱,中国领事馆紧急撤侨的故事。电影的结尾是领事馆的工作人员告诉中国人说,「所有拿中国红色护照的人都可以平安回家」。我猛然想起我填了却再无回音的意向表,想起我机票几次被取消的3月,坐在电影院里崩溃大哭。

我就觉得,那我当时是被抛弃了吗?(哽咽)

我知道,是,中国去美国的留学生,确实家里有钱。那你也不可以这样子,把我们拿着红色护照的人就这么闭在门外啊。我有朋友当时连续几个机票被取消,直接在美国得了新冠——在最严重的时候得了新冠。

我就是没有办法接受你说的跟你做的是不一样的。

现在想想,我觉得(当时)整个人的心态,其实非常理想主义,接受现实(后)被打击到。那两年对我来说,也是非常政治性抑郁的两年,因为动态清零,各种乱七八糟的政策,它就一直在不断地改变,政策一天一变。后来会有那种健康宝之类的。我当时还跟我朋友说,等疫情结束了,政府就完全掌控了你所有的行踪、你所有的个人信息、你所有的隐私——全都被掌控得明明白白的。当然我也明白这是一种防控的措施,但对于我来说也是很难接受的一种措施吧。

因为我爸在北京工作,我跟我爸住在北京。那是一个很大的小区,防护得非常严格——我们家住在靠北的那个地方,北门是完全封锁的,没有办法进,只能走很长的路,要在小区里面走15分钟才能从南门出去。关键是地铁站就在北门那里,所以我就是要绕半个小时走到本来五分钟就可以到的地铁站。

当然北京当时的防控没有特别的夸张,只不过是社区内会有那种定期的核酸。我当时日夜颠倒上实时的网课,直到六月份学期结束。六月份我开始在一家我个人非常喜欢的媒体杂志A工作,做的是热点记者,追社会热点的,终于不再是文娱板块,终于开始做我真的想做的新闻了。

我的编辑老师是一个非常好的人,当然ta现在也转行了,但是对我来说,ta也是一个非常理想主义的记者,教会了我很多东西。我有一次微信号被封了三天,我跟ta说,「老师这几天那个任务能不能单独发给我,发在群里面我收不到,(我)还没有办法发言」。ta说,「啊,你号被封了」。我说,「对的,被封三天」。ta说,「没事的,记者都会被封号,我前段时间还被封了一个礼拜呢」。

ta是一个很supportive的编辑。当时正好是鲍毓明和他的养女星星那个事件,我就问我可以做这个题吗,我可以去采访一些可能(这个事件里的)边缘的人物,去写一篇东西吗?ta说你可以去做,还给我介绍了一些interview的人。

当时我写了一个礼拜,采访了挺多人,编辑老师都给我改过两稿了。到最后快发的时候说,「政策有变,这篇现在不能发了」。这个政策是一个很玄的东西,我们没有办法去预测政策什么时候就改了,但是我们又要去做自己的工作——因为新闻本身就是一个追热点的东西,可能这两天写了十个小时写出来的稿子,在发布的前一秒就会突然告诉你,你不能发了。明明在我们选题或者开始写的时候,还是一个能做的事情,它就是会变化得如此之快。

我到现在都觉得杂志A是一个非常有人文关怀的媒体。但是我们之前公司开会,主编就说,一定要注意不可以在任何的文章里面出现「记者」这个称号。因为我们没有拿到《人民日报》发的版号,它就不是一家新闻媒体,所以不能以「记者」自称。我们只能说「笔者」怎样怎样,或者「本杂志」怎样怎样怎样。我当时也很震撼,还有这种事情。一旦你被《人民日报》登录在案,有版号,可以自称记者、会给你发记者证的时候,你的东西就是会被(更严格地)管控的。所以我觉得,可能没有办法自称记者,对我们杂志来说也是一件好事,就是它可以detour去讲别的事情。

我到现在还是很喜欢杂志A。我在这里工作的这段时间,是我为数不多真的爱着新闻,或者说真正在做新闻的时刻。因为我的编辑很supportive,虽然我不可避免地会自我审查,但是大部分我想做的选题都能做,那段时间还蛮快乐的。

九月份的时候因为要开学了,所以我就辞掉了在A的工作。10月份稍微不忙以后,我又去投了另一个杂志B的旗下公众号,是做女性主义的一些内容的。在那里实习的时候,也是很震撼——因为我们的号写的是女性主义,后来发现女性主义只是它的标签,只是为了更好地打广告。

比如说当时我写了一个选题是热玛吉。它其实是一个营销策略——就是铺天盖地让女人感觉变老是不好的事情,脸上皱纹长那么多是不对的,所以你要用热玛吉去恢复。我当时一个礼拜跑了几家北京的整容医院,所有人都告诉我,二十岁可以开始防老啊乱七八糟的。我那篇文章最后的落脚点在于,我说市面上这些正版机器什么的就比较少,但是都会告诉你这是正版的——首先就是安全的问题;其次,热玛吉就是一个营销出来的焦虑,让你去花钱、让你去消费,抗老这件事情本身就是一个伪命题。

最终的结尾,我的编辑给我改成了一个比较软的——就类似于「热玛吉有风险,大家需要自行辨别」这么一个结尾。为什么呢?因为第二天这个号要发一个抗衰老的护肤品广告,所以我们不能打自己的脸。那个号可能就十几万的粉丝,但是广告费有二三十万,我就特别震撼——怪不得不让我发呢,要我我也赚这个钱呀。

所以当时做的,与其说是新闻,更多的时候是公众号、新媒体。后面就想着这个新闻做得乱七八糟,有想写的东西也都写不出来。我21年就去了上海,先做了一个礼拜的公关——想想就觉得搞笑,这一个礼拜的公关,我们那个组在做某个卫浴品牌家居城开业(的选题),要给它写一个那种公关稿——就像我当时在党报跑活动的时候收到的公关稿一样——原来那种公关稿都是公关人去写的。更不像新闻了,跟新闻完全是背道而驰的东西。

后面在上海又找到了一份产业分析的工作,就是分析国际上娱乐产业大拿的财报和政策的财报,去看国内的流媒体应该怎么样做之类的。我们当时的客户可能类似于国内娱乐公司的中层,她们可能需要一些分析公司或者咨询公司帮她们做一些战略上的决定。

当时其实做得挺开心的,因为跟政治没关系了,想写的东西都能写了。因为是私企,所以也不用非得去跟政治挂钩,也没有什么政治任务。当时觉得,可能也可以在国内生活吧——写这种东西,对我来说没有任何痛苦的感觉,我的资料显示什么我就可以怎么写。

直到7月份的时候,21年7月份的时候郑州大雨。

郑州大雨,这个肯定就是地铁的领导怕担责,最后导致那么多人在地铁里面死掉。

包括后面去地铁站站口送花、摆花——那么多花又被封掉了。你不可以去祭奠这些人。(哽咽)为什么不能祭奠啊?她们就是死了。我们祭奠的时候又没有说政府真坏,我们只是去祭奠死去的人而已。

当时正好要回美国,要体检、要补那种新冠疫苗、要公证,各种乱七八糟的出国程序,我经常跟我爸在郑州开车乱跑。我们两个经过了那个地铁站好几次,每次经过那里,我爸就会鸣笛默哀。

都会觉得很难过,因为这些生命完全没有必要死去——我会觉得说,政府根本就不会在乎你如何,他们只想要自己政权的稳定。

我爸也是个很有意思的人。我感觉他就是那种,如果89年的时候他没有工作,他应该也是会去游行的那种人。他也会经常跟我讨论一些政治上面乱七八糟的事情,但他还是会跟我说,「你不要去碰这些事,有些事情你知道就行了,因为你就是没有办法改变事情」。我觉得还挺儒的吧,这个观点,当然我可以理解他的想法,他就是想让我平平安安的,不要惹任何事情。

我妈20年、21年,是一个非常「爱习护习」的人。20年为什么我的微信号被封了三天,非常好笑——因为我爸,中年男人饭后喜欢讨论政治,我爸当时吃完饭说,「习近平跟彭丽媛分居了,因为她们两个很久没有在一起出现」。(笑)我妈就说,「怎么可能!她们那么恩爱!」我觉得我妈很像CP粉,很搞笑,就在一个非常exclusive的朋友小群里面说这个事情——我的重点在于我妈CP粉的反应很搞笑。然后第二天,我的号就被封了。

21年9月份回美国以后,那段时间美国的政治气候也是非常紧张,包括中美的氛围也越来越对立。我抑郁非常严重,已经到了一个需要吃药才能正常生活的状态。我就开始在美国找therapist,因为学校医保可以cover一个session,才20刀,我觉得很便宜就去了。

一开始找的therapist是个老白女。我觉得正常情况下,如果她的客户是白人的话,她应该是一个非常好的therapist。但是我跟她讲,说我觉得我抑郁的一个很大的原因是我的identity crisis——因为我在一个非常儒家、非常集体主义的国家长大,但是到了美国之后,一切都非常的个人主义,大家都要自由、都要民主。我觉得我就是被儒家荼毒得很深。她就反问我说,「你可以解释一下儒家的道义具体是什么吗?」我觉得很没意思,我那次session之后就没有再therapy了,因为我觉得没有办法跟一个不是儒家文化里面长大的人去谈论我为什么讨厌这个东西,以及我为什么因为这个东西很痛苦。

大四最后一年的话,整体来说就是一个非常政治抑郁的状态。再加上在国内的几年,又要工作、又要上学——大一大二的时候一直都是全A,后面(几年)可能C、D之类的。就没有心思在学习上面,每天在家可能就是躺着,一直躺着也不知道在干嘛,因为没有力气起床,没有力气做任何事情。

22年最后一个学期的时候上海封城,我刷到很多…各种乱七八糟的事情…就是觉得很神奇——你到底是怎么能把这件事情做得这么烂的?我很难想象做决策的人脑子里面到底想的是什么。底层的领导怕担责,上层领导也怕最大的老大哥给他责任,每个人都不愿意担责任的时候,最终受难的还是下面很无辜的人。当时还有一个上海的大爷给社区工作人员打电话的那个录音——那个工作人员本身他也很无奈,他说,「我真的没有办法了」。他还有很多叹息。(哽咽)那个录音真的非常让人难过——电话两端,一个是社区的工作人员,一个是普通的平民百姓,因为政府的一些奇怪的决策陷入了一个不应该她们去经历的困境。

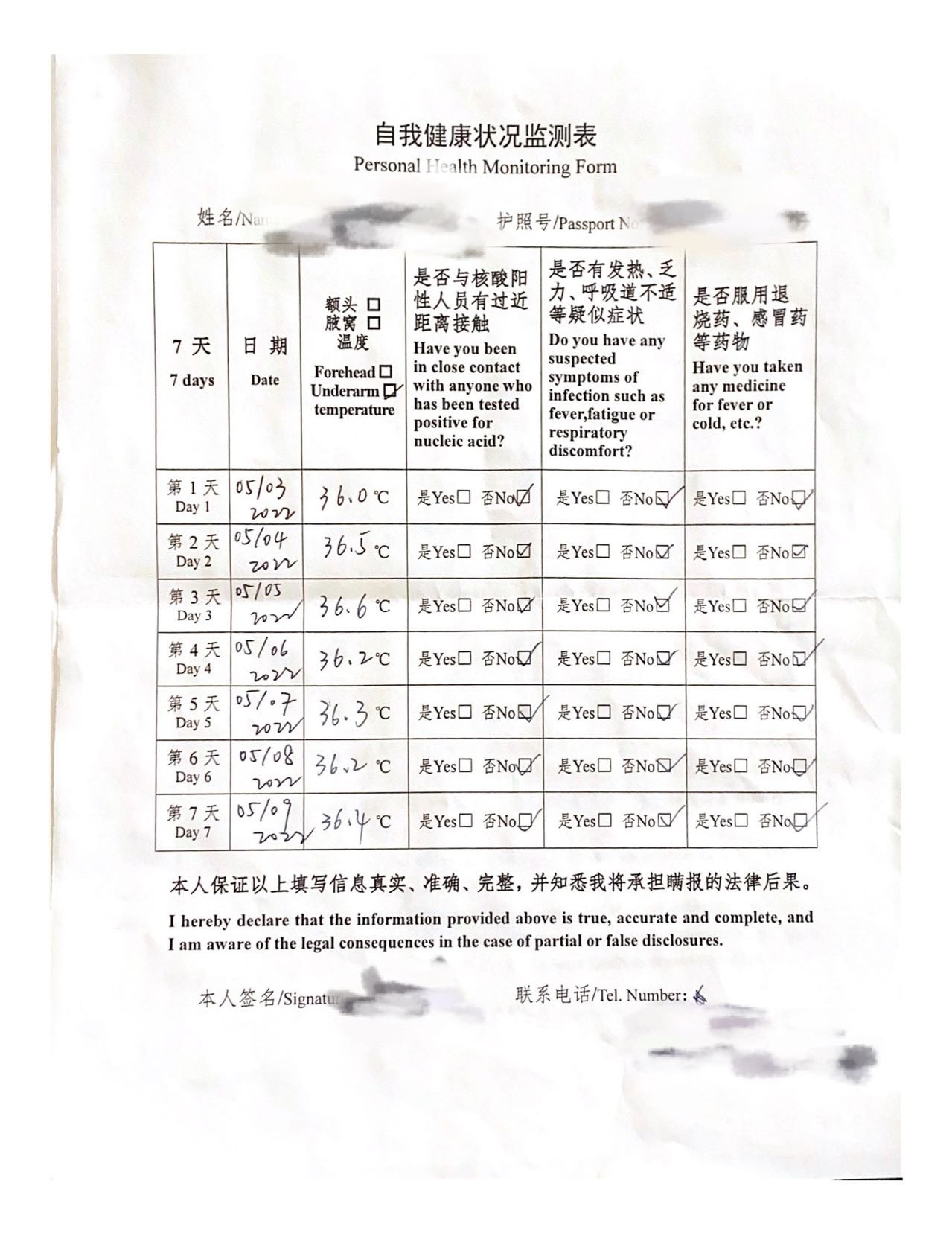

后面就是回国了。回国的路程也很难。我是从洛杉矶出发的,要在洛杉矶先自我隔离一个礼拜,第一天、第三天和第五天要做核酸,而且还要去领事馆指派的机构,一次核酸要200刀,要排队排两个小时,还要自测,自测的时候要拿着当地的报纸。要准备很多自己的资料,去确保(登上)回国的飞机之前,我没有任何的病毒。因为那个时间开始动态清零了嘛。

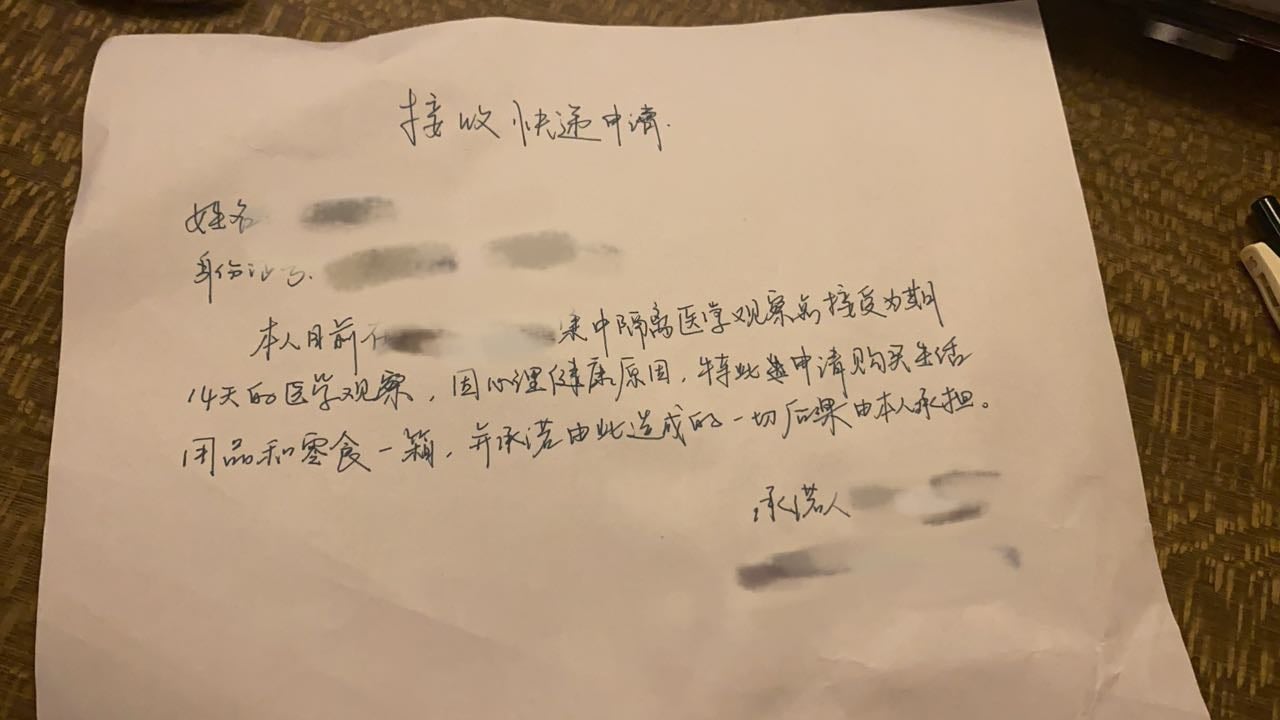

回国之后直接把我们拉到酒店,一开始本来说是14天,后来在第一个酒店里面关了21天。我跟我深圳的朋友一起落地深圳的,在深圳的酒店里面我们两个人一起待了21天。我朋友是深圳的,所以最后的21+7,ta那个7天可以在自己家里面居家隔离,而我被拉到了一个非常非常非常差的酒店,一个晚上400块。(苦笑)我进那个酒店,打开被子,里面有四、五个虫子的尸体,完全没有做好卫生,那个房间看上去也到处都是灰,感觉这个房间可能赋闲很久,突然变成隔离酒店。

我当时就跟酒店和防疫人员说,我真的没有办法接受住在这样的酒店,我在这样的地方400块钱一天,你们这些钱到底是用来干什么的?我要求换房间,折腾了可能十几个小时,我就坐在那边——我都不敢坐在床上,就坐在一个椅子上面——然后就在那边哭、跟我爸妈说。我也很委屈——因为刚结束21天,然后莫名其妙被拉到了一个更差的酒店。后来给我换了一个房间,也就没有特别好吧,但是在那个房间里面(待了剩下的7天)。

关一个月出来真的觉得… (沉默)

被关着的时候一个人在房间,就忍不住会去想,被关在家里面的那些人,到底是怎么过去的。因为她们被关了不只一个月。她们被一直…

我有朋友当时在上海,ta有两只猫,因为当时很多物资买不到,有一只猫生病去世了。到最后也没有办法送去兽医院得到该有的治疗。我的朋友那段时间就非常的消沉——ta都是一个已经在上海扎根的人了,也30岁了吧,可能没有意外的话会一直在上海待着。但是(经历了)那次封控,ta的猫死了以后,ta跟我说,ta一定会离开这个地方,ta不可能再在这个国家生活了。现在ta确实已经出来了,我也很为ta开心。但是在那段时间发生的事情,对ta、对我们每个人来说,都是很大的阴影。

现在想想都会觉得,就是想去把这些事情忘掉,因为太多trauma了。很多本来不应该发生的事情,就因为政府这个所谓好面子的动态清零,发生了那么多…

后面我在河南老家待了三个月。因为那段时间我真的是吃不好睡不好,失眠非常严重。因为自己抑郁症停药了,抑郁症也很重,也睡不着。我妈她就不能理解——她说:「你不是抑郁了,你就是不开心而已,睡一觉就都过去了。」

我说我睡不着,我怎么「都过去」啊。她不能理解我到底在抑郁什么。我真的非常难受——那段时间头发也一直在掉,躯体化也很严重。因为我老家那地方医疗条件也很差,我说,你能不能带我去郑州或者别的地方看病。我妈把我带去了一个老中医那里——这个中医一把我的脉,他说「你五内郁结」。我妈本来不信我有抑郁症,听中医说了,开始信我抑郁症了,开始配合这个中医吃半年的中药。

没觉得有什么好,月经倒是调得挺好的。

后来我觉得不能在老家跟我爸妈一直待着了,我就自己跑到郑州去留学机构当老师去了。在留学机构当老师,一旦忙起来就不会再关注别的东西了,那段时间把自己的schedule都填得很满,不去管任何的事情。

10月份开始准备申请的时候,我就开始认真地考虑我到底要干嘛。新闻是肯定不可能再做了,因为我不想回国做新闻,我也不可能在美国做成新闻,因为我找不到工作。美国发毕业学签OPT,文科是一年,STEM是三年,我是一年的OPT,我根本找不到工作。我也不喜欢美国的新闻系统,因为她们从根本上来说也是被资本控制的吧——你说《纽约时报》,它也需要去找广告、去拉投资,可能很多东西都是用资本推动的。新闻都是在为自己的政治理念去做propaganda吧。

中国很多人会觉得那是美国抹黑中国。确实有一些报道是抹黑,是在搞政治博弈战,但是你不能去不相信所有美国报道的、关于中国的坏事,因为它确实是真实在发生的,也是有人在被真实地迫害以及被忽视。《纽约时报》当时做过这个「absolutely no mercy」,讲新疆集中营的。

说起新疆集中营,其实我高中的时候还有一件震撼的事情坚定了我学新闻(的想法)。我记得那是高二还是高三的时候,有一个《纽约时报》的记者开新闻发布会——那种看上去非常非常普通的一个白男记者——在发布会上面痛哭。他说:「我联系不上我在新疆的线人。我觉得我特别愧疚。我不知道是不是因为我想要写这个报道导致他发生了任何的不测。」然后他说:「如果可以选择的话,我可以不发任何关于这个东西的新闻,我只想让这个人平安。」

我觉得这个东西是演不出来的。

后来21年底10月份,400页的中共内部文件被泄露,讲集中营的这个事情。我有个朋友是那种非常粉红的留子,ta说肯定是假的。我说,天哪老铁,怎么可能是假的。你只要去看了这四百页的文件,它的具体用词和措辞是什么样子,你就知道这东西是演不出来的,没有办法fake的——这么中国独有的、这么中国特色的文件记录方式。而且那个标题是「absolutely no mercy」,说是习近平的原话嘛,翻译过来不就是「绝不手软」吗?我都能想象到在新闻报道里,或者说习近平发布这个政策的时候,是用的怎样的语气。

不过我觉得我个人观察到的是,22年毕业之后很多朋友都回国、并且自己亲身经历了国内到底有多夸张以后,越来越多的人意识到中国目前的政权是有很大的问题的。

因为动态清零,为了死撑这个面子——就因为口号放出来了——就必须得坚持这么久。

(那段时间)很多中国人的精神状态逐渐变得很奇怪,因为赚不到钱。所有东西都在关门,因为这个防疫政策24小时之内时不时地又会变两三次。每个人出门前都要去做一次核酸检验。我22年毕业之后回到郑州,我们那个小区封了一个多月吧,当时我在我们小区群里面,都能感觉到大家精神状态已经不正常了。

当时我在郑州,我们隔壁的小区封了一个多月,有一起跳楼事件。大家都是人心惶惶的。明明这件事情是不需要做得这么极端的,它偏要花费这么大的人力物力。每天都要下楼去那个核酸屋里面做核酸。我觉得这完全就是一种资源浪费。那个咽试子就在我的舌头上转了一圈,这能测出来什么东西呢。包括外包给什么公司去做核酸的时候,肯定有很多的腐败敛财。

大家又都赚不到钱。那种小商铺,可能一个早餐店承载了一家人全部的生活开支,她做不了,她们去哪里赚钱呢?她们又是个体户,又没有什么保险,她就是一天不开门、一天赚不到钱的一个状态。我小区后门的一个早餐店,(郑州)封控之后就倒闭了,那家店铺到现在都没有租出去,因为大家也没钱买东西、没有钱去消费。

22年年底放开的时候,我在一个记者群里面,那个记者群里面就有一个人发社区内部还是公司内部的通告,说要全力保证经济重新回到正轨——在23年3月份的时候,要保证回到疫情前的状态。但这个事情,不是说你这个命令下达,就可以实现啊。

22年底突然放开——你明明可以在放开之前去分发感冒药、止痛药,但是你没有,你选择一夜之间突然放开,所有人都感冒发烧,药店根本买不到药。我从美国带回来一瓶退烧药,因为这个药剂量很大,我就给我所有的朋友每人寄六片,因为没有办法给更多。

明明这些东西也是可以去避免的,但他就不。明明可以做到,但他不做,这才是最让我恼火的。

你刚刚其实一直没有提到,但是我有一点点会好奇,不知道方不方便说一下你对于2022年的四通桥以及白纸,是什么样的印象或者感觉?它对于你来说意味着什么,或者不意味着什么吗?

其实乌鲁木齐火灾那天晚上,新疆开始有点暴动了。我那天睡不着觉,就自己下楼,那时候还挺冷的,11月份吧,拿了一个蜡烛放在那边。我在楼下坐了两个小时。这件事情的起点是一件非常悲伤的事情,那个时候可能就没有特别多非常愤怒的感觉,就觉得很无奈、很失落,觉得好像真的没救了。

但是后来又有了白纸,这个事情出现的时候,我其实是有点有希望的感觉——我当时想,「该不会这就是那个turning point吧?」

白纸不是有4条还是5条诉求,我觉得有诉求是好事,因为看上去就更organized了,但是看到诉求的时候我就知道,这不可能的嘛,它是不可能答应这些诉求的。但是越来越多的人意识到这是个问题,然后有些人选择去参与到这件事情中,这本身其实就是一种进步吧。星星点点的火可能真的就能把这个草原给烧了——虽然没烧起来,但也是造成了一定程度的影响吧。

那段时间我每天早上起来、晚上睡觉前都在刷李老师,看各个地方发生了什么事情——我想要记住。我想要,当然现在其实全都忘记了,只能记得一些很major的事情,但是我想要记住大家在不同的地方一起努力做了什么样的斗争。

当时我本科学校的城市有一个白纸protest,我一个朋友是主要的组织者。那几天我们在instagram上面视频了一下,ta跟我大概讲了一下,然后说这几天我们先别联系了。因为ta知道我在国内,不想让我被查到或者什么。ta说,「这几天你也别出头。」当然郑州也没有什么活动,但我觉得如果我在上海的话,我应该就是会在现场。

但是那几天我也很paranoid,因为知道很多人被抓走了。我手机到现在Instagram、Twitter、YouTube之类的软件都是被隐藏的,因为我忘记我当时是怎么设置的了,所以我到现在都没有revert过来。我当时很害怕走在路上被查了——当然了,我知道哪怕我隐藏得再好,它要查也是会查到的,但我还是会去做一些能让自己更安心一点的举措。

还有一次我下班回家开车的时候,有一个路堵着,我看到前面有交警在那边拦截。我第一反应是,「我操,该不会开始查手机了吧」,走近以后发现在查酒驾,松了口气。但是中间十几秒我真的非常慌,我真的开始出汗,因为我很害怕被抓走。

我有朋友因为一些非常莫名其妙的事情被抓过,甚至在上海被警察用非常粗鲁的方式对待,导致我对国内的警察非常地恐惧,我很怕连累到别人,我也很怕我之后出不了国。所以在白纸那段时间,我可能更多是在网上转发,以及默默地支持,没有办法做到更多。当然了,我因为这个白纸,用了六年的豆瓣号被永久封禁,气死我了,就因为发了一张背景白色的动态,我的赛博空间就被永久地毁掉了。

白纸这个事情,那段时间我其实真的觉得…in general是有希望的感觉。甚至我爸这种平常只看那种中年人政治群的人,都知道这个事情;我爸他又知道我什么德行,他也跟我讲说,「你不要搞这种乱七八糟的」。

但这件事情,随着疫情的解封也就不了了之了。我没有继续关注这个事情…因为我不想…我知道南京传媒(学院)一开始举白纸的那个女生(被带走)…我不确定她现在有没有回来,我就是不想主动去查——我不想得到一个确切的答案,可能她就是没回来,所以我也不会主动去查后续。

我觉得这件事情发生了,我看到了,但之后的结局,我有点不愿意去承认这个事情真的让很多人被抓或者怎样…因为我知道在国内被抓会被怎么没有尊严地对待…所以我也不想去主动了解一开始抗争的人最后(遭遇了什么)。

(沉默)

我们刚刚按照时间线讲的时候,其实我已经忘记白纸这段事情。但它是一个很重要的事情,你提起了,我才想起这个时间段发生了这个事情。但是因为我自己没有过多地参与,我自己后续也没有去关注,所以我很多事情就是会忘记。

但忘记本身也是一种主动的选择?

是的。因为感觉…记得很痛苦。

PARTIII 「人必生活着,爱才有所附丽」

我有个哥哥,我哥已经在美国定居很久了,接下来也会一直生活在美国。23年暑假的时候,我跟我爸妈聊天说,那我之后(上学)不在国内,而且很大概率以后也不会在国内(定居),我哥也不在国内,我爸妈年龄也都挺大了,两个人在国内如果有什么,我跟我哥很难一下子照顾到。我爸就说,他知道我在国内生活得很痛苦,所以非常支持我去走加拿大这条路——因为加拿大移民确实更好拿嘛。他支持我定居在加拿大,就不要再回国了,因为他能看到我在国内过得有多不开心。他说到时候可以在我哥那里住半年,在我这里住半年。

但是做出这个决定本身也很困难。因为明明我可以不用这样选择的。

我觉得如果没有疫情的话,我很大概率就是读完书就回上海工作,这样的话我爸妈也可以在上海跟我一起住——上海有她们的朋友,说的都是中文,她们能在这里很好地生活。但是如果她们要出来,虽然多伦多有很多华人,但到底是一个不一样的国家,大部分的人还是说英语。她们两个人都不会说英语,又没有朋友在这边,如果可以选择的话,肯定不用这样子。

但就是因为疫情几年的各种变故吧,导致我自己的人生规划完全变了方向。我现在学——我现在想想都觉得搞笑——我现在学data science,就是完全转行了。我之前从来没有想过要去学理科,我大学四年都没有碰过数学,所以我都是从零开始。我在学Python的时候,就觉得这些作业我都可以让ChatGPT来做的话,那我学它的意义到底在哪?

然后我就觉得很痛苦,因为新闻是一个需要人去做的东西,我确实还是挺爱新闻本身的概念,但是在现实生活中,新闻对我来说就是一个没有办法去继续做的事情。所以,我因为完全不是我的错的东西,改变了我整个人生的轨迹。我已经没有办法去做我喜欢的事情,我也没有办法去在我出生长大的国家继续生活——因为我就是没有办法忍受在国内生活,没有办法做到很盲目、什么都不管地在国内…如果在国内的话,我觉得我也可以找到一份很不错的工作,在上海就这么开心地活下去,但是我自己做不到。

我只能去另寻他路,找一个对我来说…对我的精神更好的地方。

选择加拿大是因为,比起美国来说,我更喜欢加拿大。因为美国是一个戾气很重的地方,美国OPT、h1b之类的政策,很多人本来自己的条件可以不用这么struggle,就为了留在一个国家,是很没有尊严的——我觉得在美国搞签证和护照这个事情,是非常没有尊严的,就是你在祈求这个国家给你一个机会,但是它就是一个…对移民真的非常不友好(的国家)。

我觉得加拿大是一个很不错的地方,因为在国际政治上来说,它是一个比较中立(的国家)吧——当然它肯定偏美,但是它偏美不等于美,所以它又不会跟中国有任何直接的冲突。在加拿大,哪怕是外国人也可以在政府工作,在美国完全不会有这样的机会。在加拿大与世无争,每天就只要想自己吃什么,自己一个人煮,我还领养了一只猫,就觉得真好,这个生活真好。

另外,这两年如果非要给我自己一个身份上的定义的话,我是一个非常active的女权主义者——我跟我的朋友做了一个公众号,现在有几篇10万+的文章,有那么个小几万的粉丝。我看任何事情的视角,都变成了女权主义的视角。比如说看政治、看中美的博弈,你想到背后都是那些为了莫名其妙的权力而滥杀平民的男人,就会觉得一切都很好理解了。

因为在打拳,所以可能很多自己本身的愤怒和不安都找到了一个宣泄口,去把它宣泄了出来。再加上它占据了我很大的注意力,所以我不会再去关注那些有的没的、让我自己很伤心的、政治上面的东西了。

当然女权也跟政治有关——你告诉大家不生孩子,就是断了政府的后路嘛,所以我们有一些文章也是被删得蛮快的。但是怎么说,整体来说打拳打得挺开心的,因为在打拳过程中,会找到一些志同道合的朋友——这些朋友跟我的政治上面的理念也很相同,因为女权主义者走到一个阶段,大家都会自然而然对男权社会祛魅,每天可能聊的东西就是女的怎样、男的怎么不行,不会再去聊那些让我从根本上政治抑郁的东西了。所以也挺好的。

当然了,在国内做内容,肯定也会有一些自我审查。因为你被删过几篇文章以后,你就大概知道敏感点在哪了。所以我还在继续写东西,但是我找到了一个不跟政治直接挂钩的写东西的方式,在这点上来说我觉得也挺好的。

很有意思,你的人生轨迹虽然改变了很多,但是好像还是有点殊途同归的意思。你之前会更加主动地去了解很多政治相关的信息,你之前是怎么理解自己和政治的关系的?你现在是怎么理解自己和政治的关系?

我一开始的探索其实都是跟好奇心挂钩吧——就是我很想知道,我生活的国家从远处看是一个怎样的地方。从19年开始,可能也会有一些概念,就是会把国和党分开,这也是一个比较有意思的思想转变吧。早几年读高中初中的时候,因为从小接受爱国教育,觉得「我就是中国人」,我还会去骂一些k-pop idol、或者说什么欧美明星辱华。但是到了19年之后呢,我可能会觉得,「你自己做不好文化输出,你被偷了那怪谁」。

19年之后,我不认同党了,不认同统治这个国家的党了。

然后可能20年21年之后,我就彻底跟「中国人」这个概念没有特别大的共鸣了。因为对我来说,就像Virginia Woolf说的,「As a woman I have no country」。比起国家怎样,我会更关注女性怎样——当然了,我肯定会更关注中国女性的现状。

我对欧美女权也抱有怀疑态度吧,我不认同现在的欧美女权。

可以具体说一下吗?

现在欧美女权,我觉得最好的例子就是Taylor Swift吧。我个人来说,很佩服她作为一个女性得到的成就,但她其实代表的一个价值观就是「性解放」和「平权」。虽然女权自始至终都是一个非常有intersectionality的东西,它交叉了很多不同的学科和不同的概念,但是我觉得欧美女权在男女还没完全平等的时候,就开始讨论生理性别…不是女人的事情了,我觉得很不爽。因为说到底,我只关注生理性别是女性的人。

这样说可能有点…但我是非常赞同JK罗琳的观点的,就是我respect身边所有人的性向以及这方面的identity,但是我可能个人不会去主动为ta们advocate for anything,我也不会去跟这个群体产生任何交集。

因为对我来说,我只关注女性现在还没有得到的基本权利。比如说有个简单的例子,世界500强企业的CEO女性(的数量),在今年还是去年终于超过了名字叫John的CEO男性。这种情况…你都还没有女男平等呢,你在这边跟我搞什么…就是你还没学会走呢,你就开始跑步了,让我觉得很烦。

所以女权方面,我可能会更偏向于东亚的激进女权——我不觉得自己是激进女权,或者做到了激进女权的主张——但是我觉得我在往这个方向靠近。

你最早是怎么involve进女权主义的实践呢?

我觉得一个比较明确的时间节点就是20年底,开始做我的那个公众号,我开始以女权主义的角度去看任何事情。后面会有比如说像唐山(打人)事件、铁链女之类的事情。还有三胎政策——我们小区五六岁的小孩,看起来都是二胎政策开放以后生的。第一个小孩必定是女孩,第二个或者第三个必定是男孩,那个女男比例,一百个人里面可能七十个新生儿都是男的,就很恐怖啊,说明大家都是在追男宝。

三胎政策这个事情本身让我觉得很神经,完全就是在控制女人的子宫,从计划生育开始就是在控制女人的子宫——美国不让流产,中国不让生——或者说中国让不让生完全就是为了接下来的劳动力。一孩政策导致接下来没有劳动力,所以它就让你生了,一切都是为了所谓国家的经济繁荣、发展,可那也是一开始制定的这样比较极端的政策导致的。

我是二胎,是我爸妈交罚款生的。我妈跟我说,九几年计划生育最严格的时候,她们单位的女的可能每三个月都要去做一次b超,发现有小孩就立马打掉。结果到现在又可以生了。而且多多益善。但是到底谁去生呢?房子买不起、小孩学费补习班上不起、小孩生出来也要去卷。我记得深圳前两年生二胎还是三胎会给你补贴一万多,一万多连小孩的尿布和奶粉都买不起,你到底在期望谁去生?

我们公众号也只有两三年的时间,但是发的东西也有很多质的改变。比如说我们第一年的时候会发一些安全避孕方法的科普,但现在我们就完全不会发这种东西了,因为我们不相信生孩子这个事情了,我们不觉得女性应该主动选择生育了。可能前几年,我们会讨论「冠姓权」,但是我们现在连这个东西都不会讨论,我们可能更多会去讨论一些真正的、跟女性自己有关的东西。

之前我们写过一篇和春晚小品歧视相关的文章,第二天就被删了,可能因为骂了春晚吧。后面还有一篇被删的是说生不生小孩这个事情。你就大概可以明白,搞女权的时候,能写什么不能写什么。

当然了,我最想做的内容是,中国女人能不能别粉红了?你的国家不爱你。但是这个东西,绝对…不能、也不会写的,所以只能是生活中跟别人说说。也挺好的,几个人知道了也是知道。

我们现在编辑部基本都是我本科的同学,学新闻或者传播有关的,大家现在也都转行了,都不去做传播有关的东西了——因为跟传播有关的东西,太容易被冠上思想罪了。我19年在党报那段时间就是懵懵懂懂的,最大的想法就是,真的不相信自己写的东西,也不理解整个行业到底为什么要这样子发展。正能量贯彻在我在国内做新闻的每一段实习里面——你不能写坏事,哪怕在写坏事,你最后也要把它扭到正能量上。哪怕在杂志A的实习可能也有一点这个意思吧,比如20年的时候《三十而已》在热播,我其实一开始想写的是女性群像剧在国内的发展,结果被编辑改成了影视剧的产业化、工业化——所有东西最后都会被套到一个正能量的模板。

说实话虽然我个人不是很喜欢这个mindset,但是也确实贯彻到了我们办公众号写内容的时候——我们也会想说最终的落脚点,不能是一个很气馁的点,因为它毕竟是一个公众传播的文章,你要去考虑到你的受众看到这篇文章,会不会有什么被trigger到。因为在美国学新闻,我们就会注意一些DEI(diversity, equity, and inclusion),就是diversity以及尊重,言论上会注意不要冒犯任何人。关于正能量这个点,我们最后落脚点也想要提,「虽然我们的现状是这样,但是我们也可以做出怎样的努力」,以这样的思路去写文章。

这和你自己本人对于新闻的理解,或者最初你对新闻的想象一样吗?

不一样。我之前对新闻的理解是调查记者,可能比如像曝光毒奶粉的——我就是指出问题,that’s it。我觉得新闻,或者说新闻这个概念,本质上来说是指出国家、政府或者哪一个机构的问题,让大家去关注到。在我看来做新闻的人是应该要有自己的ideation,一个好的记者应该是一个非常progressive的人——是要有与时俱进的进步思想理念。

有哪一个瞬间让你意识到,你不可能再做新闻了?如果一定要找一个turning point的话?

可能就是写鲍毓明的事情的时候吧。

我不觉得他在整个社会上来看,是一个非常有权力的人——但他确实是小有权力,所以他可以改变很多东西,改变一个新闻媒介去写关于他的事情的方式。可能不是他本人去做出这些所谓的公关,但是(包庇)他的这个权力架构就是层层存在的,我觉得我是不可能以一己之力去改变这个系统的。

虽然我觉得还是要有人去做这个事情,但是我觉得我没有这么高尚的…能去把我的时间和精力拿去做这样的事情。

最近我跟我在美国读书的朋友聊天,ta身边完全都是在做STEM相关的人。我就跟ta聊到说,我有个朋友在上海的华为做运营岗吧,工资只有7000。ta说,「不可能!上海怎么可能有月薪7000的!好夸张!」我也觉得非常震撼——因为我在杂志A的时候,记者的底薪是8000再加稿费或者奖金,但是那种文章方式,一个月可能最多也就三篇文章,你也不可能拿到很多的提成。本科生做记者底薪6000,硕士底薪8000,我说哪怕在北京上海,做文科和社科的底薪就是10000以下——我朋友第一份工作在北京做电影,9000,都是烧高香啊。这些就是做tech的人,可能底薪就是两三万起了。

怎么说呢,如果非要说的话,我觉得我是没有办法领着很低的工资去做改变世界的事情 。鲍毓明那个事情之后,我可能就逐渐意识到,如果不能写我想要的东西的话,不做新闻也挺好的。

我对新闻甚至PTSD了——前段时间《新闻女王》不是很火吗,我朋友说,「你去看《新闻女王》,你肯定会很喜欢的。」我说看屁啊,我根本不可能去看的。跟新闻、跟记者相关的东西,让我觉得非常的痛苦,有种看她们飞蛾扑火的感觉。让我觉得很…就是很无奈,同时又觉得很佩服。但是这个事情就是,我自己有一种愧疚感——我没有办法做到,所以我不想看别人做这件事情的时候的痛苦和struggle。

我到现在可能还是会有一些朋友在做新闻。但是很难找到sponsor,因为人家可以选一个母语是英语的人,凭什么要去sponsor一个英语是第二语言的人在美国做新闻呢?在国内的朋友,比如说那个我挺喜欢的杂志A编辑,后来去做图书编辑。虽然也很没「钱」途,但可能就是心不累吧,做新闻就是一个心累又钱少的工作。

我有一个实习的朋友,后来去做《人民日报》了,ta去做《人民日报》以后,我就没跟ta怎么聊天了——感觉ta也挺痛苦的吧,我也不想去戳ta的肺管子。《人民日报》记者待遇挺高的,一万多吧两万。

我在美国读本科的时候还想,我也许可以在上海的外媒——比如当时《纽约时报》在上海还有部门,现在已经撤了——但当时我想也许我可以在上海《纽约时报》做,现在想想其实就是在白日做梦吧。我当时有这样的想法是因为我认识一个老师,ta是13年左右在上海《纽约时报》做记者。当时ta写了一篇郑州富士康的血汗工厂,这篇文章拿了普利策奖。但是那个老师没有办法把名字署名在那篇文章上面——ta虽然拿了普利策奖,但是去查普利策奖,是没有ta的名字的。因为《纽约时报》为了保护ta,只能用「xxx also contributed to this article」这样子一句话给ta credit,尽管ta是主记者。

后来我认识一个在香港的中立媒体——类似于Bloomberg之类的媒体——做事的香港的记者,她是大陆人,在香港做记者。她说她去年回国的时候被派出所找去问话了,就是问她写过什么东西啊,有没有接触过什么人啊之类的。

可能就是这样一点一点的信息碎片会告诉我、给我一个讯息就是:在中国,什么方式做新闻都是不可行的。

像刚刚说的鲍毓明那件事情是一个turning point,但可能在那件事情之后,我多少还会心存侥幸,但是越来越多的事情逐渐堆砌在一起,就会发现转行是一个更好的选择。

你已经决定永远离开中国,以及彻底转行,选择了一个离政治这种非常emotionally draining的东西很远的一个职业,现在在加拿大过得也比较开心,那现在你再回看,你是怎么理解和看待疫情那三年的经历呢?它对于你来说结束了吗?

我觉得疫情三年可能永远都不会结束…它是一个…怎么说呢,是一个伤疤吧。从个人来说,它完全改变了我的人生轨迹。

现在我回头看20年到23年,很多东西都非常的模糊,我已经不记得很多时间节点了。疫情让我对很多东西(的记忆都)开始模糊。因为当很多事情同时发生、都很让我沮丧的时候,我就会开始屏蔽很多东西、会选择性不看——不看世界上、或者说中国到底在发生什么,到底有多少人在受难——因为我看到了我就会难过,我为了我自己的精神健康也会选择不去看、选择不去记住它。

这三年中,很多很小的事情——很多正常生活上值得雀跃的小事吧,我都不记得了——因为在这三年中,更重大的这种公共创伤…为了忘记创伤,我忘记了所有的事情。所以现在想想这三年,对我来说也是…很多人会说这三年其实是空白一片的,确实是空白一片。我觉得我做了很多事情,但是我最终也什么都没有做。

我最终还是从头开始了。

我也不后悔学新闻吧,新闻给了我一种很新的视角,给了我一种处理事情或者看待问题的不一样的角度,也让我认识了很多志同道合的朋友。我可能跟学tech的朋友,到现在都没有办法非常好地emotionally connect。像巴勒斯坦这种事情,我学tech的同学就是不关心。但其实我身边的朋友,大家都会关注这样的问题,大家可能会因为这件事情很emotional。我跟我这些朋友的情感连接…除了大家本身的互动以外,也是通过这样一个一个的公共事件连接在一起的。

我的朋友们都是…怎么说呢,就是trauma bonding吧。包括跟我一起在教学楼里因为李文亮哭的这个朋友,哪怕我跟ta现在不close了,但我现在想到ta,想到我们一起经历过这个事情,我也觉得很幸运——在那样一个时刻,我的这些痛苦不是只有我一个人感受得到的。因为我们是对这些公共事件有认知、或者说有感受的,我们能感受到这些东西,所以我们才做朋友。

我非常理解有些朋友不关注政治上的事情,因为我自己也在逐渐尝试不去把我的感情投射在这些…我不能立马解决的问题上,而是更关注自己的前程、自己的利益。但是我还是做不到完全不关注,我还是会忍不住去想最近发生了什么。

但我可能还是会觉得一些学理科的朋友,她们看待问题的方式非常神奇。比如说最近USC(因为巴勒斯坦抗议)取消毕业典礼,她们会觉得这对来这边上了四年学、想要体验毕业典礼的人来说,其实是不公平的。但对于我来说,那又怎样?因为我们在进行的是一个非常集体性的、为了自由与人道主义而奋斗的一个事情,而你在说你没有办法参加毕业典礼。没有毕业典礼就没有毕业典礼了。

有点像琼瑶什么的,「你只是失去了一条腿,但她失去了爱情啊」,那种感觉一样。你只是失去了你的毕业典礼,但是有人在死去。最近加沙那里,有记者可能前一秒还在报道,下一秒就说「我的同事死了」;可能过半个小时,这个记者也死了——这种非常specific的…你说现在这里有战争,你可能没有办法意识到真的有人在死去——但是当你真的具象化到一个个体身上的时候,你就会觉得,你必须要去关注,你必须要fight for it。

虽然理智上来说,我个人觉得这些protest不能改变任何事情,但是最起码要有态度——就算死,你也不能沉默地死掉,你得发出一点声音,可能这还是非常理想主义的一个事情、一个想法吧。

那你现在彻底离开了熟悉的同温层,在另一个朋友圈和话语体系里,会有什么感受呢?

肯定有很多不同,但可能相同的点在于,我还在以一种女权主义者的视角去看世界。因为有女权主义,因为在打拳,所以不会有那种很孤独的感觉,因为永远有人跟你一起在做这件事情。但是确实,关注的点…就是不会再去做一些无谓的挣扎吧,而是会更多考虑到现实的因素。

至少我现在也有一个明确的目标就是,换护照、入籍、换一个地方生活、拥有想去哪里就去哪里的自由。为这个我可以放弃一些原来的朋友,我也可以放弃一些原来的生活——不做新闻也无所谓,因为比起所谓对新闻的追求来说,我自己能感受到自由的状态,可能才是更重要的。

因为有些人确实也是没有办法叫醒的。那我就自己继续做我要做的事情就好,我不会想要说拯救所有人了。之前的理想有种在象牙塔里的感觉,疫情就让我看清了事实、看清了自己真正想要的是什么,大概就是这种感觉。

但其实你后面的女权主义,本身也是一种公共参与、政治参与,你怎么理解现在通过女权主义进行政治参与,和你之前通过新闻进行政治参与的关系呢?对于你来说,它们的区别在哪里呢?

我觉得和身份认同有关系。作为记者去做这些事情的时候,我自己有点像漂在水上的感觉——怎么说呢,在一艘正在行驶的船上大海捞针的感觉——这是在做记者的时候的感觉。但是现在有一种,脚踏在实地上的感觉,因为我非常认同我作为女性的身份,我也非常爱我是女人的这个事实。

可能早几年,我还会觉得下辈子投胎白男,做一个非常快乐自由的人,不受任何限制。但我现在觉得如果有下辈子的话,我还要做女人,我觉得做女人很多体验实在是非常的独特。我现在看一个事情,可能就是会关注这里面的女人;我之前想要关注的东西太多了,所以什么东西都抓不住。但是现在脚踏在实地上去只关注我想关注的事情的时候,会更踏实一点,会更有目标感、更有实感吧。

这几年社交媒体上面中国女权的发展是非常快速的。我们公众号可能一开始的目标群体就是20到30岁,正在经历性别意识启蒙的这些人——总要有人跟ta们说话,我们不可能说一步登天,大家全部6B4T去,对吧?我们只能一步一步…我们自己有很多的变化。

之前我们写了一篇就是讲,激进女权也是女权,我们不要被什么「田园女权」之类的话分裂我们内部,你必须要有激进的人去给你铺路,你才能…破窗吧。你总得给这个男权社会提出一些他们完全不能接受的东西,再一步一步妥协到一个对女性更好的社会。

你之前说自己对中国人的身份认同已经是很淡薄的状态,加拿大这边华人移民非常多,你在加拿大这边的生活有改变你对自己的身份的认知吗?

多伦多这边华人确实很多,但是这边的华人出乎意料的保守。不过我在多伦多的中国人朋友,大家可能都有点跟我一样,我们可能生活在一样的bubble里面。我个人不觉得在加拿大会改变我什么身份上面的感觉,因为在网络上,我就是一个因为女权而跟别人能够精神上面连接起来的状态。

我也不觉得我之后,哪怕工作、在这里长期生活,会跟特别保守的那些华人有过多的连接。但是我感觉可能这两年,我个人还有一个变化就是,我交朋友已经不会再去看这个人的政治立场——我原来就是,你要是不认同我的理念,我们就做不成朋友。但现在我会觉得,只要不是完全的那种极端爱国、极端右派,我觉得我都是可以跟ta交流的。

所以在这里本身也没有让我有特别多的割裂感,或者有更多的改变吧。

环境上来说,多伦多华人实在太多了,中餐实在太好吃了,我完全没有一点想家的感觉。这个中餐好吃到有点让人沉默,因为我在国内感觉都没有吃这么好,我觉得食物上面满足了以后,我就没有很想家的感觉。我在上海生活很长时间,感觉多伦多跟上海没什么区别——当然上海肯定是更繁荣,确实蛮inclusive、蛮diverse的——但是我觉得在生活便利程度来说没有什么大差别。

我可能偶尔会非常想我爸妈,但是我感觉就这种情况我是可以忍受的。之前我可能会因为我爸妈,决定我自己具体要在哪里生活、或者做什么工作,会想要满足他们的期望吧;但因为疫情中间实在是太抑郁了,现在逐渐好转以后,我就开始不在乎一些之前可能会在乎的东西了。对国内的很多事情,我现在是以一种观察者的角度看。

比如说李克强去世这个事情,其实对我来说非常震撼。这个新闻出来以后,我跟我爸视频,我就跟他说了一句,「我好震撼」,我爸说,「好了,我知道你在说什么,你不要说出来」,然后我们俩可能有三分钟都在说「好震撼」。最后我爸说,「你在加拿大真好」,就是能远离这些东西,不需要再去思考它对我会有什么影响,因为我已经离开这个环境了。

中国可能只是一个我可以偶尔回去陪爸妈的地方。

我还是会有一些朋友在国内——从小到大都在国内的——我能感受到她们思想上的一些变化,但是我不可能去建议她们润出来或者怎么样。因为能出来其实是非常privileged的一件事情,是我家里有能力供我出国读书、留下来,不代表她们(家里)可以,所以我不太会去…可能早几年我还会跟我朋友说「出来嘛」,但现在我就完全不会说,我开始意识到,我确实是非常privileged的人。之前刚开始打拳的时候,我可能会跟我的朋友说,不理解为什么要跟这个男的谈恋爱、为什么要结婚啊之类的。但现在会觉得,只要我这个朋友可以在婚姻里面得到一些切实的利益,那我尊重你的决定。你可以做任何的事情,只要你保证自己不会受到莫名其妙的伤害就好。

我觉得确实会有很多心态上的转变吧。这两年可能会逐渐趋向平缓的、比较温和的态度,不会说想要教别人、拉别人、救身边每个人了,因为那样对我来说也是情感负担。

如果过去几年发生的很多事情,对于你来说是想要忘记的,为什么你会想参加这个口述史项目?

我觉得,就算它对我来说是我不太想要回忆的东西,但它也是真实发生过的事情,可能还是跟学过新闻、或者我整个人的这种理想主义的状态有关吧,我觉得有些事情还是值得被记录的。

不是说值得,是需要被记录的。

你提到战争可能没什么概念,但是当你看一个人的故事的时候,你是可以感觉到整个国家层面或者世界层面发生的公共事件,是对每一个个体有不同的影响的,这样子的影响也是非常重要的。

我觉得大家需要看到、需要知道这种公共事件——我们经历过的伤痛不是你个人的,而是大家有一个shared trauma,以及shared memory,大家会有一种共享的…这是我们这一代人的伤痛吧,它是需要被记录的。

如果回望19到23年这几年时间,你想起来的最直接的情绪、记忆或者场景会是什么?

非要说的话,我觉得我一直都是很愤怒的状态,整个人都像刺猬一样、刺全都立起来的状态。因为我不想让别人伤到我,所以我有时候就会主动去伤别人。

20年在北京隔离的时候,我不理解这一切到底是如何发生,愤怒到打开那个酒店的窗户对着外面大喊。喊完之后整个人摔在地上,因为用了非常多力气、非常愤怒地喊。

我觉得在这几年的时间里,我是非常易怒、非常容易被点燃的状态。在郑州的时候,有段时间小区封控,但是有小孩可以在下面玩,我的那个楼正好在那个小区游乐场旁边,他们的那个声音就特别响。五六岁的小男孩在外面骂人,骂「操你马勒戈壁的」什么的,我又想到三胎政策,想到这个国家搞得这么烂,我就非常愤怒地打开我的窗户,对着外面暴怒地喊「能不能安静一点」,喊到缺氧。

还有一个非常直接的记忆,就是在电影院看完《万里归途》以后,我爸坐在我旁边,电影院已经没有人了,我在那边非常歇斯底里地哭。

回看这几年,我想到的就是非常愤怒的感觉,我不理解事情为什么会发生成这样,因为明明有那么多选择,仍然选了最烂的、伤害到最多人的一条路。这两次打开窗户大喊,以及在电影院里面爆哭,就是我这几年的状态以及情绪的总结。

我不知道经历了这一切之后,你再回想起来19年那个时间点,和香港女生发生的那些事情,会是什么感觉?

其实那个时候我也是,in general是很佩服的,19年的时候也是很敬佩她们的勇气。因为这个事情是没有办法反抗的,但她们仍然选择反抗,其实跟白纸很像——这些事情其实大概率是没有什么结果的,你的诉求是不会被中国政府听见并解决的,但还有人在前赴后继地试图改变。

白纸之后也有很多人说,现在理解了香港人的抗争。

包括现在中国人对美国大学的这些游行也有了更多的理解吧——当然我都能想象到为什么国内铺天盖地都在报道这件事情(巴勒斯坦的抗议游行),为了证明美国政府的虚伪嘛。但是在小红书和抖音上刷到,大家能意识到说,这样子的游行,虽然是飞蛾扑火,但是是人性的光芒。包括乌克兰和俄罗斯那边,就是世界各地的人都在为了自由、为了和平、为了不让更多人受到伤害而奋斗。

我记得在10年代,因为中国经济比较好,一切都是欣欣向荣的,大家可能对这些抗争没什么概念。可能中国人有自己的集体伤痛之后,才会有更多的能力共情世界各地发生的这种事情吧。