Hi,那个消失的受害者回来了

大家好,我是赵嗷嗷。距离上一次在公号发帖,我已经消失了1个半月。

准确地说,是“被消失”了。

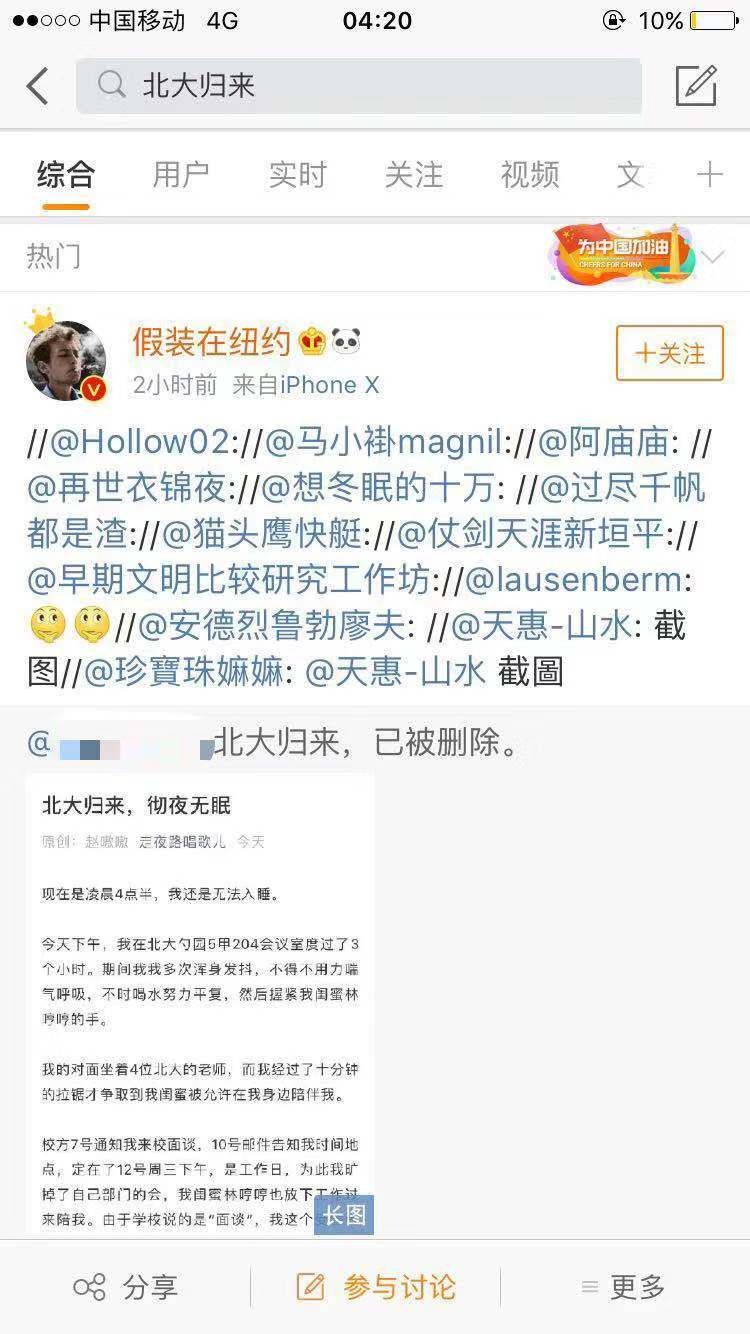

首先消失的是我的文章。9月13号早上,我发布了一篇推文,题目为《北大归来,彻夜无眠》。

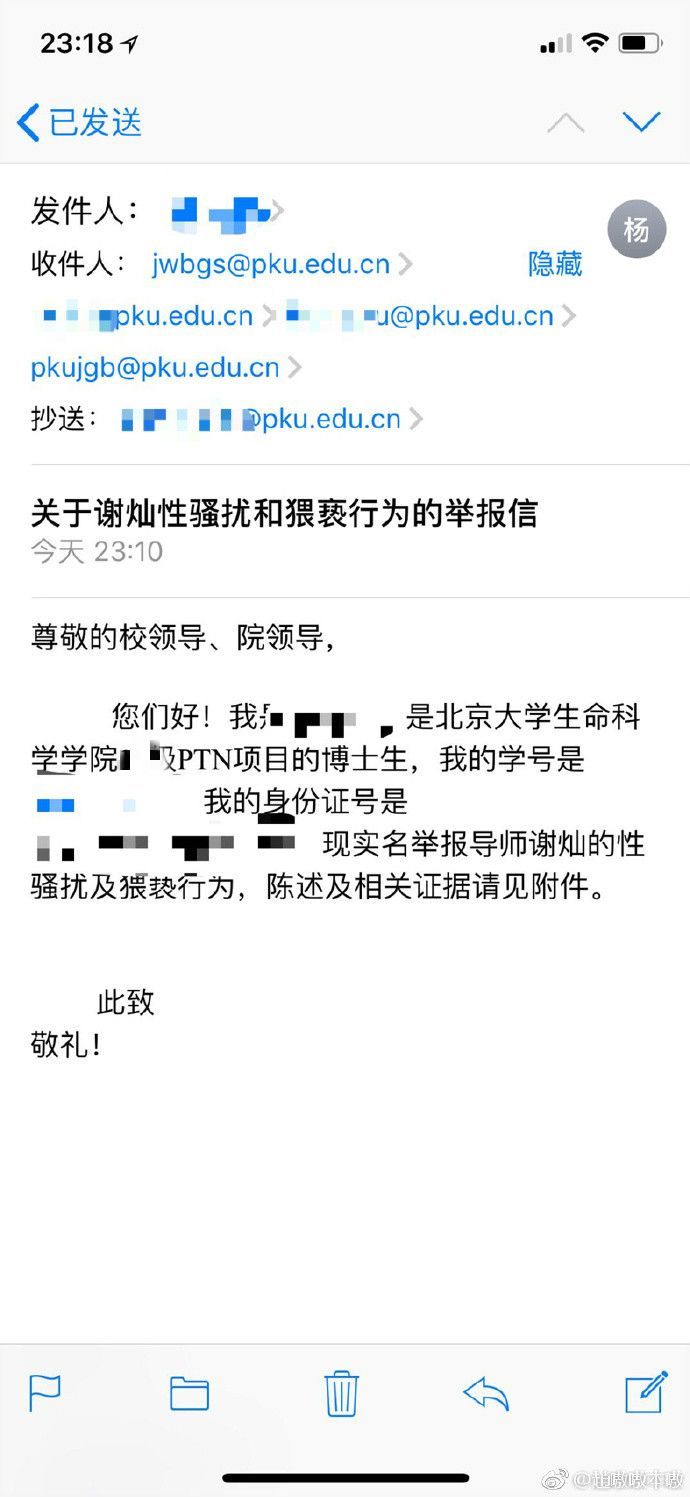

在那之前,我在网络上公布了北京大学生命科学学院研究员、博导谢灿对我的性骚扰行为,并且提交真实姓名和身份证信息向北大教师职业道德和纪律委员会办公室进行了举报。12号下午,我应校方要求到北大面谈,在那里度过了让我备受煎熬的3个多小时。

怎么说呢,整个过程的感受就是,脆弱的神经被摁在地上来回摩擦,或者是被人用砂纸打磨我血肉模糊的伤口。

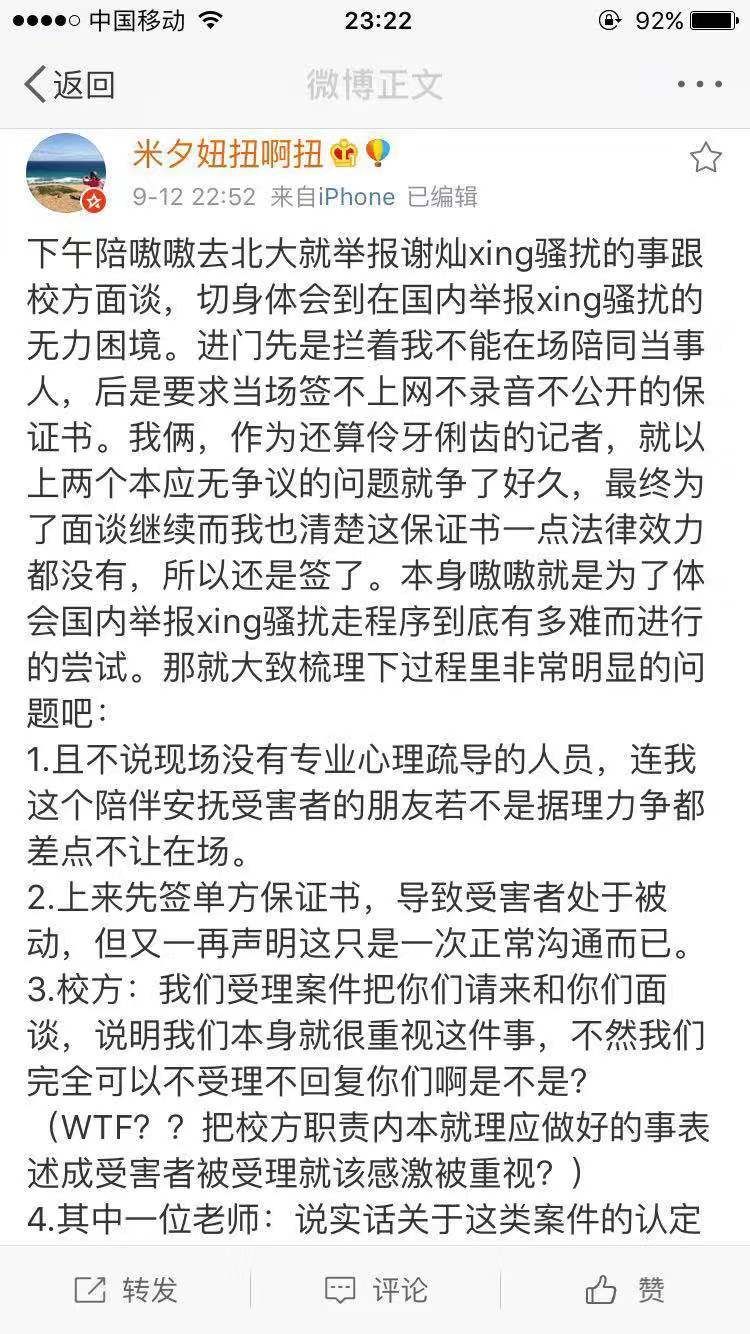

回家之后,我失眠到凌晨4点半,实在难以消受那份痛苦,于是坐起来记录自己作为一名举报人的遭遇。当时,尚未缓过来的我还乖乖地按照北大强迫我签署的保证书,并没有公布面谈内容——校方告知我的对谢灿事件的具体调查过程和调查结果,只是写到校方一开始阻拦我朋友陪我面对四名老师以及要求我们签署不公开保证书为止。

简言之,长达3个半小时的二次伤害和精神折磨,我只不过是写出了前半个小时。

那篇文章大概在早上7点发出。很快,后台涌进了许多评论和留言。让我有些惊讶的是,这一次,不同于之前我冷静克制地摆证据讲事实的时候,跑来辱骂、质疑我的声音少了,表示支持我、为我鼓劲的人多了。

也许在一些公众眼里,字里行间流露着精疲力竭的我,终于“像”一个虚弱的受害者了。

那天中午,有人告诉我,北大“正忙着处理这个事”。我不知道这个“处理”指的是什么。

在我美好的愿想和正常人的逻辑里,北大应该要处理的是校方自身对于教师性骚扰问题的处理工作。我已经燃烧我自己为他们做了一次测评,测评出了他们在专业及伦理方面存在着惨绝人寰的巨大漏洞,漏洞中的每一方寸都值得他们十万火急地开始处理。

到了下午三点左右,阅读量已近4万。我的朋友突然告诉我,文章没了。

原来他们忙着处理的是这个。

公号文章被删后,我从朋友那里看到,有好心的网友自发地截了长图发到了微博,转发量达到1万多的时候,也消失了。

北大学生自然是最关注谢灿事件的,这关系着他们的切身安全。在学校与我面谈之前,已有一名曾多次受害的北大女生也向校方举报了导师谢灿对她的性骚扰行为。学校老师告诉我,校方将针对该学生的举报展开调查,但是“需要时间”。形成对比的是,这名女生几乎是秒速被谢灿踢出了实验室的微信群。

一直有学生把我的公号动态搬运到北大未名BBS,13号我写下了在北大面谈的情况之后,未名BBS也有人开了一个相关的新帖。由于我有一些同事和实习生来自北大,他们看到后会把链接发给我,我作为游客可以看到下面的讨论(有时候真的蛮哭笑不得的,以后再说),但是不能发表留言。

于是,13号晚上,我恰好亲眼目睹了那个新帖子消失的过程。先是楼主和部分评论者发布的内容被删除,然后在大家发现并惊呼时,整个帖子都不存在了。

讲真的,如果P大能够拿出以维稳、压制来保护自己利益的哪怕二十分之一的劲头和效率来实打实地处理校园性骚扰,估计校园零侵害早就能实现了。

至此我对这个在学生BBS删帖的学校已经再无信任。或许这种半学府半官僚的机构来说,以解决掉举报人的方式从根源上解决性骚扰问题,不失为一种非常划算的逻辑吧。虽然在如今的时代,这种处理思路真的太老了,太给P大抹黑了。

15号晚上,我在新浪微博开通账号“赵嗷嗷本嗷”,试图多保留一个阵地。之前我曾以公号的名字注册微博“夜路”,几乎是被秒封,再也无法登陆。

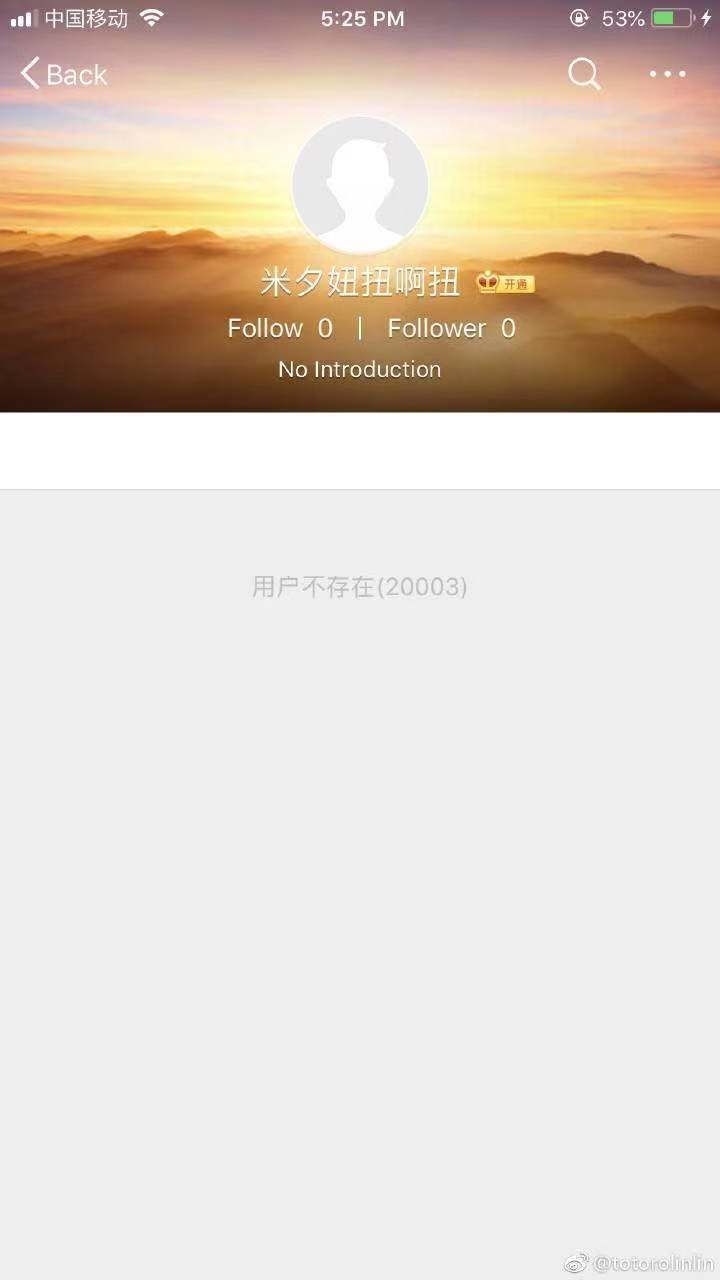

再后来,我的伙伴林哼哼的微博被炸号了。13号下午,是她顶着工作重压陪我去了北大,晚上回去她在微博发了一条讲述我们遭遇的微博,到被封号时,转发量达到了4000多次。

国庆节前一天,她使用多年的个人账户被显示“用户不存在”。托朋友打听了一下,是wxb封的,原因是涉“高校xing侵负面”。

是的,为了国庆。受害者们需要消失,留下太平盛世。虽然受害者是因为加害者的存在而存在,但是处理加害者是比较麻烦的事,那就不如封了受害者们的号,堵住TA们的嘴,让TA的呼救永远不要被听见,让TA们的伤痛永远不要被看到。

因为国庆,我老实了。我知道如果想要这个供我在夹缝中发声的公号还存在,我就得安分守己一阵子。

与此同时,我也从我的工作岗位上消失了。我患有抑郁症,不是矫情也不是抑郁情绪,是正规确诊的带走林奕含张国荣等人的严肃的疾病。我一直在稳定地每天服用药物,在北医六院定期复诊治疗。开这个公号的初衷也是做一些疾病方面的科普。

所以很多人质疑我为什么我2017年2月被xing骚扰时没有立刻举报,有一个原因就是那时我刚刚抑郁症复发,极其虚弱,在受到那么大的惊吓刺激时所有的力气只够缩起来保护自己。从那年6月起我完全无法工作,经过艰难的治疗,到今年3月身体状况才趋向稳定,逐渐恢复正常工作。

这也是我父母得知我要公开举报xing骚扰之后对我最大的担忧。以我的病情,把自己放置到风口浪尖,就相当于在自取灭亡的边缘来回试探。

我当时向他们保证,只会做自己力所能及的事情。然而,自8月以来,在网络暴力、各种外界刺激的作用下,我的病情还是加重了。失眠、木僵等症状统统找了回来,加上那段时间工作强度大,医生一度建议我住院治疗。我不得不再次休病假,休养了一段时间,也暂时与一切信息隔绝。

而今天有人发给我一张照片,大家看看这是谁?

据说这是本周末此人在其本科学校湖南师范大学80周年校庆生科院北京校友会学术论坛上作报告,依然势头满满,依然春风得意。

感谢北大,感谢每一个充当帮凶的社会零件,你们让潜在的施暴者们知道,性骚扰女性和女学生是不需要付出代价的,那么何乐而不为?

在我病休之前,我有很多以卵击石的想法。我想公开举报P大在性骚扰处理上的种种荒唐,倒逼他们修正自己的所作所为;我想把后台所有的攻击都发出来做成一个展览,让大家看看一个女孩想要维权时要面对多大的障碍;我想逐条回应键盘侠们的质疑,不放弃与每一个思维偏颇的人对话的机会,不希望他们继续去伤害更多的人。但是我发现,我很可能没有那个精力和体力。

我会不断地被消失,过程于我也会如同凌迟。

但是,在我又好不容易积蓄下来丁点力气的时候,我就能发出一声是一声吧。

我知道我没有多少力量,但是我相信我的声音会有回响。

哪怕只是让那些恬不知耻的施暴者和帮凶们,在这即将到来的凛冬,在良心尚存的午夜梦回时,多打一个寒颤呢?