一颗神奇的君子兰

一颗神奇的君子兰

赵建敏

“爸,咱家的君子兰开花了!这么多年来,您浇水培育,今年终于开花了,可是您却没有能够看上一眼!我掐了三朵儿给您带来了!”

父亲去世了,肺炎感染引发心脏衰竭,于2016年3月3日,安息主怀。作为长子的我,此时正在几千里之外的比利时讲学。比利时鲁汶天主教大学是我硕博连读的母校。这次应校长(Prof.Rik Torfs)之邀返回母校讲学自然极感荣幸,当然也感慨良多。学生时的我,曾以羡慕的眼光注视着开学典礼上身着教授服行进的大学教授们。如今我也身穿教授服加入到行进的队列里!鲁汶大学设有终身教授席位(Onclin Chair)的年度讲学及其典礼。这次的年度讲学,由校长带领下的教会法学院的十多个教授参加。典礼虽不及大学开学典礼的隆重备至,但对曾经是一名普通学生的我来说,已经备感荣幸!曾经坐在同一个教室的课桌后的我,如今站在了同一个教室的讲台上!

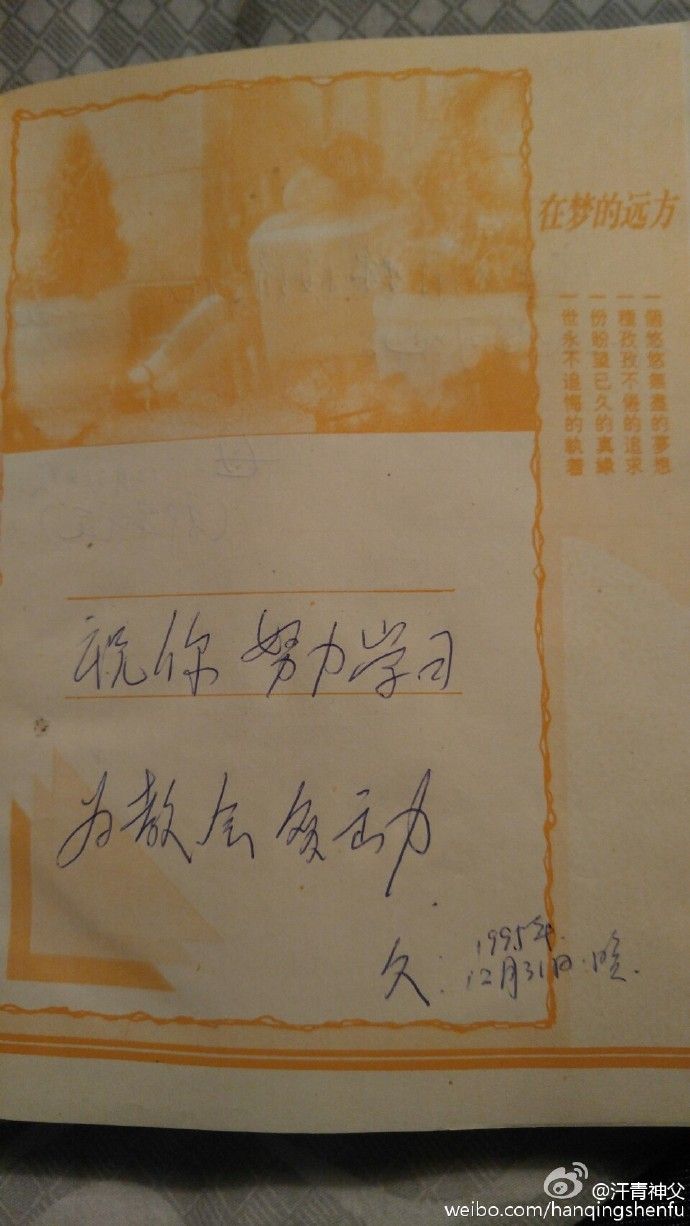

1995年9月,入学后第一节课的情景清晰地浮现出来。现任大学校长是那时的教会法学院院长,口才极佳,思维敏捷,讲课时拉丁文、英文,时不时还夹杂着法文或荷兰文。多种语言讲课,再加上不知所云的拉丁文术语,一节课下来,我真的坠入云里雾里了,根本没办法听懂啊!讲课结束,院长教授夹起书本迈着轻快的步子走出教室。我紧跟其后,追着用英文问道,“教授,我没有听懂多少,有什么办法吗?” 院长教授脚步不停,用英文回答道:“听不懂是你的问题呀!” 对中国文化来说,这回答显然有些生硬!然而,他的回答实实在在,没有任何错误。听不懂的确是我的问题!自己的问题只好自己解决。接下来的半年,我真的苦了。为了听懂这些课程,我几乎足不出屋,听取其他同学的建议,买来录音机,将教授的课程全程录音,课后再查字典,反复再听。此时,父亲的鼓励只有那少言寡语的一句话:“祝你努力学习,为教会多出力。”这是1995年年底,也是我学习最辛苦的时候,在弟兄姐妹们邮寄给我的日记本上,父亲写下的唯一一句话。这句话也就成了父亲写给我的绝书。 还好,我的辛苦没有白费,第一年的课程全部通过了!接下来的第二年就轻松了许多。

2002 年 10 月,读完博士回国后,随即开启了与国内大学基督宗教研究学者们合作的学术研究工作。之后的 2008 年,还是这位院长教授邀请我顺访鲁汶并在教会法学院做了一个一般性讲座。 2013 年,教会法学院院长教授当选为鲁汶天主教大学校长。2015年,他邀请我在 2016 年前往鲁汶进行为期两周的年度讲学。计划中,我提前一周到鲁汶,准备课程,然后讲学两周,再休息一周后返回。讲课一周后的 3 月 1 日,接微信说父亲病况不好正在救治,希望我能尽快返回。于是,我将返程机票改期到讲课结束后的第二天。然而,父亲的病情发展很快,抢救无效,在3月3日安息主怀。一来,还有两天的课程我就可以结束全部授课,二来再改机票显然要额外增加大学很多负担,我就跟时任教会法学院院长说明情况,想着仍然坚持讲完全部课程。然而,院长很通达人情,随即建议我再次改期最早的一班返程机票,并明确告诉我,不要考虑返程机票改期费用,他们会全部负责,课程也可以少讲两次。泪目已干的我,内心的感动实在无以言表!

3 月5日的返程航班,6日一早回到北京。几位教友担心我内心苦闷,又有时差,怕我自己开车回去奔丧不安全,随安排了他们自己家的车,亲自开车将我送回家乡。主内之爱,实在铭心难忘!中午回到家乡,看到躺在冰棺里等了我4天的父亲!第三天,我与众司铎弟兄为父亲举行了殡葬弥撒,然后送父亲到火化场。之后,将父亲骨灰埋葬到家族墓地。

父亲爱养花,在家里养了一盆君子兰。已经很多年了,但父亲在世时它从没开放过。父亲去世之前它却开放了!不过,父亲在医院近半个月,他并没有看到。家人们都忙着照顾病人,也都没注意。等到出殡那天,家人才突然发现盛开的君子兰。从火化场回来后,我剪了三朵带到墓地,埋葬好骨灰后,我把它们放到了父亲的坟上。谁知一个多月后的清明节前,它又开放了,到当年11月2日追思已亡前它再次盛开。之后,直到今天,它每年都盛开两次,一次在每年的3月之前,一次在每年的追思已亡之前。

父亲有着中国北方农民的典型特点,性情憨厚,寡言少语,非常勤劳能吃苦,在吃喝用度上非常节俭。虽然老实巴交,但却心如明镜,非常了解我们每个孩子的脾气秉性,可他却很少指责我们,总是用宽容之心、怜悯之心、慈悲之心,包容接纳着我们。父亲对各种手艺活很精到,除了铁器,他还是用荆条编筐子的好手。他还是附近几个村子都闻名的捏骨匠,孩子大人有个脱臼的崴脚的都会来找他,但他从不收费,人们过意不去时,会给他留下一盒香烟。父亲的多半生都在黄土地上辛劳,但终其一生也没能给我们三个儿子二个女儿留下什么物质财富。

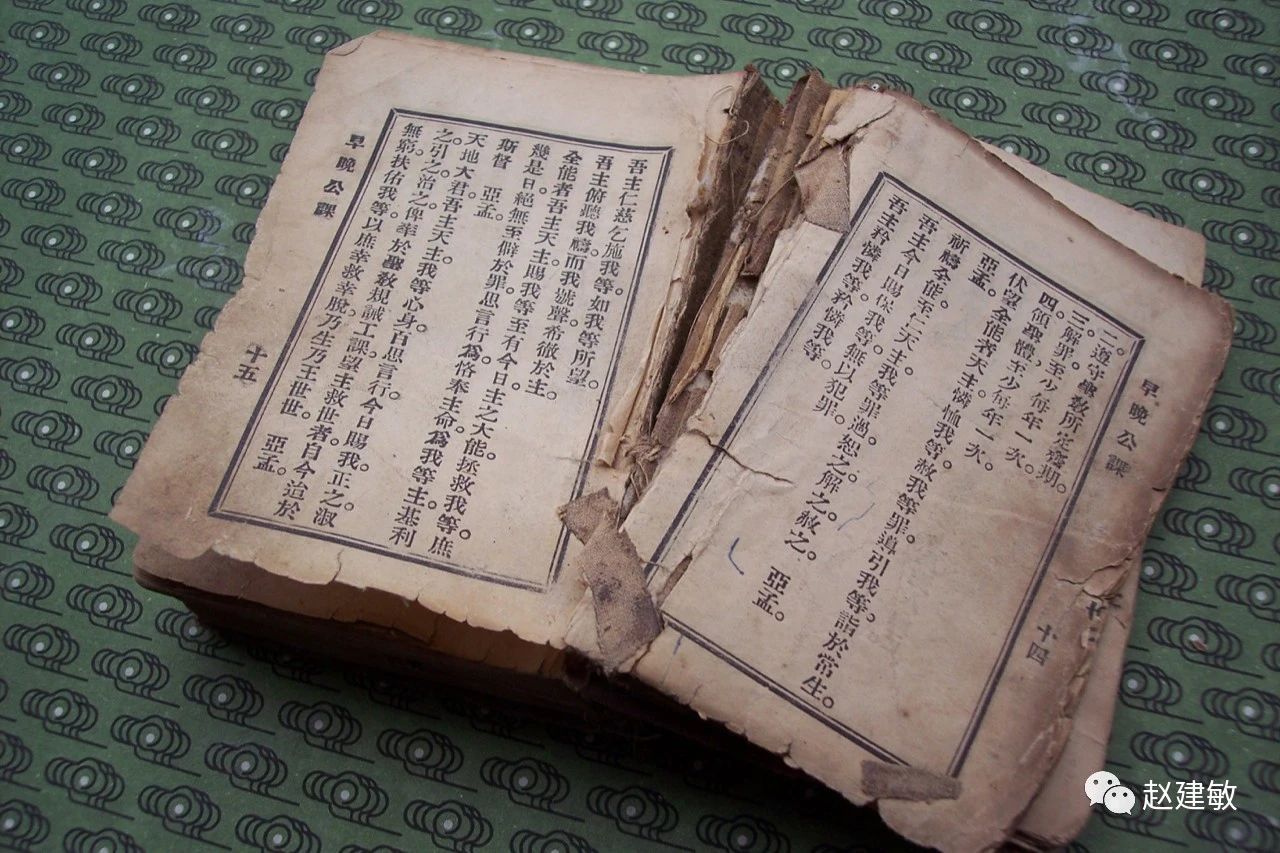

在信仰上,父亲是一位君子,一直坚守着祖上传下来的信仰。父亲粗通文墨,小时候上过一段时间的小学,喜欢翻看圣经和圣书。“文化大革命”时,父亲是一位铁匠,打铁用的屋子就是村里过去的教堂。被收缴的十字架、苦像、念珠、经书都送到了打铁用的火炉子里。父亲冒着风险偷偷带回来一个铜包木的铜苦像,一本竖版繁体字日课经本。它们如今成了我们家的传家宝。改革开放后,铜苦像一直挂在父亲和母亲的屋子里。已经发黄的日课经本也是我信仰的启蒙读物,现在收藏在家里的书柜子里。落实宗教政策后,父亲与过去的老会长和几位教友一道,易地重建了村里的教堂,老会长过世后,父亲继任了教堂的会长。作为教堂的会长,他把村子教堂庭院里种满了花,而且打理的跟小花园似的。黄土地陪伴了父亲一辈子。在他的土地上,他种过苹果树,种过油葵,种过麦子,还种过一年的棉花。他种的棉花雪白雪白的,村里人看见都想买,但他一朵也没卖。棉花弹好后,做成了薄厚不同的十多床被子,成了我们弟兄姐妹仍然在用的春冬的铺盖!

家、黄土地和教堂成了父亲三点一线的生活线路。除了不多的几次来北京看我,父亲唯一一次外出,是我2006年6月到上海复旦大学参加国际学术研讨会,我跟父亲说,如果你们愿意,你和母亲可以来上海佘山朝圣,我结束会议后可以带你们去。令人感到意外的是,从来不愿意离开他三点一线的父亲,这次竟毫无迟疑痛快地答应了。这也成了父亲一生中唯一的一次外出朝圣!