雜文|王家衛與龐克搖滾

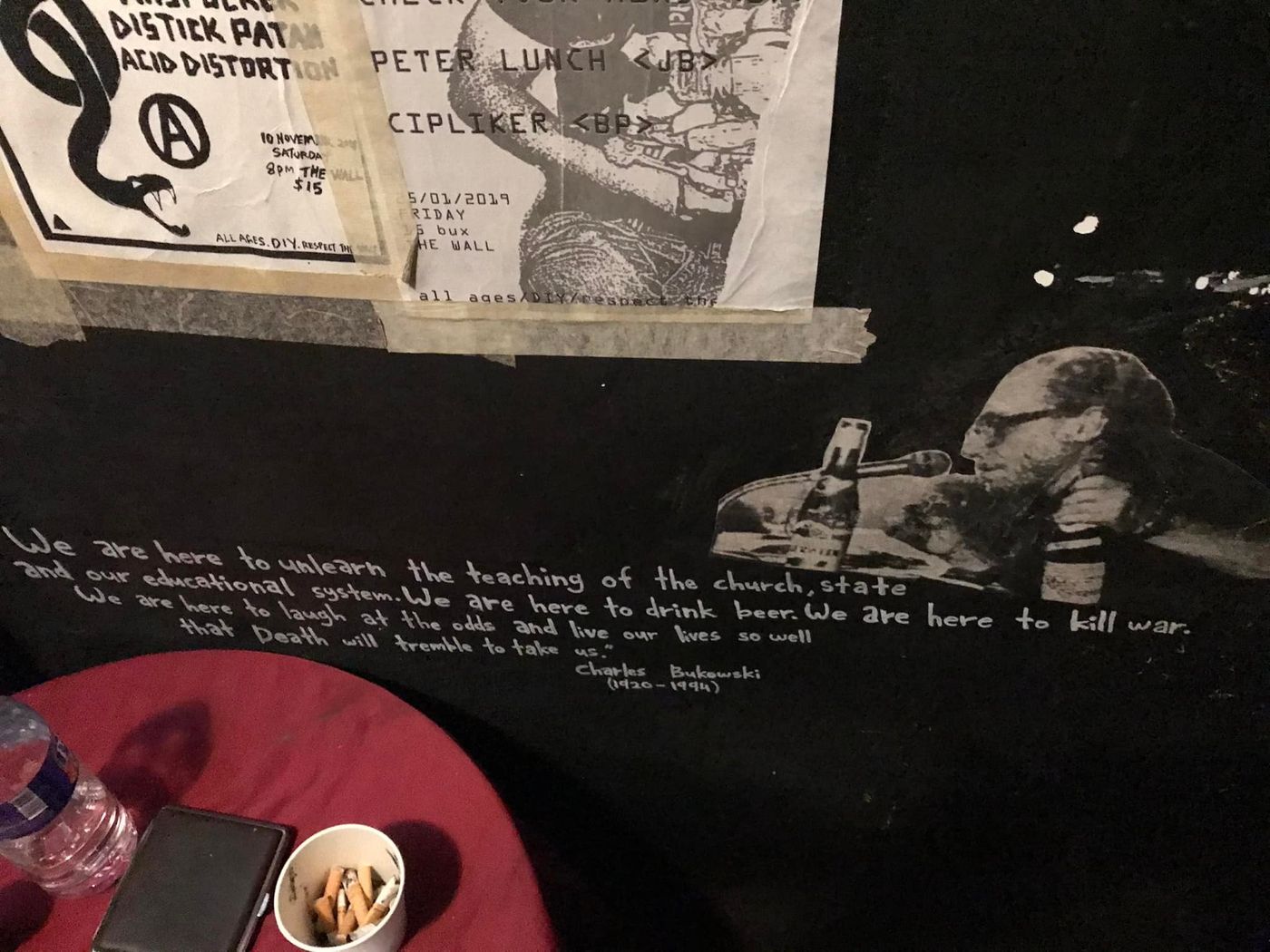

我喜歡近距離欣賞PUNK ROCK 的現場演出,在貼滿演出的海報牆面上尋找能辨識的線索,有時發現了卡夫卡,有時發現了骯髒詩人喬姆斯基。

在全場純巫裔的群眾之中,如果我有這樣的需要,走到躁動的最核心處,感受衝撞彼此的美妙衝突,可說是一趟距離最短的險途。尤其是當每個人都在盡最大的力氣飛舞四隻、跳在其他人的背部、或是從舞台上往下縱身躍下時,潛藏在狂躁重擊與撕心裂肺的音樂之下,我想這完全可說是一種純粹的平和。

因為我不曾看過有人會因為激烈的人碰撞而大打出手,大部分人都還是會選擇接住飛過來的身體,扶起跌倒在地上的人,或是如甘地一般,獻身拱起背部讓人飛跳過來。(也許你還會覺得用甘地來形容不太適切,您真聰明,也很有鑑賞力。

沒有空間,所以飛舞四隻;沒什麼發言權,所以PUNK ROCK。

一面想著這些事,一面用力撐著耳膜,頂在貧瘠的思想邊緣,爬升到三百英尺時,一雙被龐克搖滾洗禮過的手,重重地捶在我的小寶貝上。狂暴的鼓聲將我的嗚哇聲淹沒,隔壁的人把手搭到了我的肩上,以為我這個小黃人真是樂在其中。

那天我聽到一個龐克搖滾馬來語樂團,在演唱之前,說起這首音樂,是受到香港電影導演王家衛的啟發。他講的是英文,我應該不可能聽錯,於是大叫了一聲喝采。但唱的是馬來語,沒有幾句聽有,事實上,也不可能完全聽清楚唱的是什麼,除了吶喊與魯迅的徬徨。

如果他講的是王晶,我想我也是會大叫的。