手术,与生命末端

外公老了。术后状况不好、时日不多。妈妈突然发消息给我,那是一串很具体的描述:脑动脉瘤让外公几乎失去了生活的能力,电话和遥控器都不会用了。长长的白天,他就在家看无声的电视。无声的电视,我盯着这五个字看了很久,又不敢去细想,如果不去想,老去就只是老去而已,但当画面细节在脑中播放,身体便不受控制地开始颤抖。我想起外婆严重的耳背、外公失调的神经,他们都不再能享受听觉。恍惚中似乎看见那栋在斜坡上伫立的空荡房屋,老人在傍晚时刻缓缓去关闭沉默的电视。外公,曾经生动但远走的、熟稔的童年时光里最强劲的人,生命如此艰辛不易,凋谢的时刻如此痛苦真实,以至于人只想去祈愿一场巨大的逆流。

去年秋天,我在香港公立医院大通铺式的住院部,旁观到生命沉甸甸地逝去。五天住院生活,几乎每夜只能睡一两小时,因为客观来说夜里很吵——医疗资源紧张,无论病情缓急的病人都混住在一块,我能感到身边几位高龄老妇人已经坚持不住。每隔几秒,我听到她们仿佛被撕扯一般的高昂呻吟。若不是亲历,或许很难想象弱小、老去的女性人类躯体能够发出这样具有侵略性的声音,类似于非人类动物被宰杀时的声音,似乎所有的力气仅剩在喉咙中了。那阵子,我每天穿着同样的病服,打点滴、吃药、喝重复的流食、做康复运动。一天晚上,对床的老人剧烈地呻吟了整宿,夹杂着哭泣,间断说着一些听不懂的话。次日清晨我醒来,看见她安静地躺在那里,已经离世,由家人和医护人员陪伴抬走了。

往后很多时刻,我每每想到死亡,脑中都会响起在病房听见的声音,这是死亡的声音。一个统治着庞大生物链的智慧物种命数尽矣的时刻,终于不再经由数千年文明的伪装与打点——我住院的一个感受,就是疾病还原了人的动物性,生存成为唯一的母题之后,再没有任何空间以飨其他议题了。生命哀伤地行进至此,竟最接近于它最初的形态:矇昧、原始、自然。尼采式的永恒回归。

我想起外公,用当下时髦的话说,年幼时他是家族里最有生命力的人。好多个晴朗燥热的夏天下午,都能看到他在街边闲逛、茶馆打牌。他有精力玩乐,也有精力干活。外公并不是在我记事时便老去的,一旦心中产生这样的怀念和对比,便很难再觉得轻松自如了。我性格里有着敏感懦弱的浓郁底色,外公身上却嫌少存在这些痕迹。他连同外婆、爷爷奶奶,都是那个动荡时代里最坚韧的人。常年以来,我花很多时间困顿于生活里或细小或庞大的感受,大到政府主义下的制度之苦、作为社会事实的不平等与遥远中的民主想象,小到一次失败的作业,我擅长逃避、游离,同时经常感到生活本身难以忍耐。外公所拥有的乐观自洽,我曾一度产生质疑,但当我又开始诚实看待这种能力时,我意识到它的难能可贵。外公甚至可以享受自己走一段很远的路去买我们爱吃的咸味饼干。

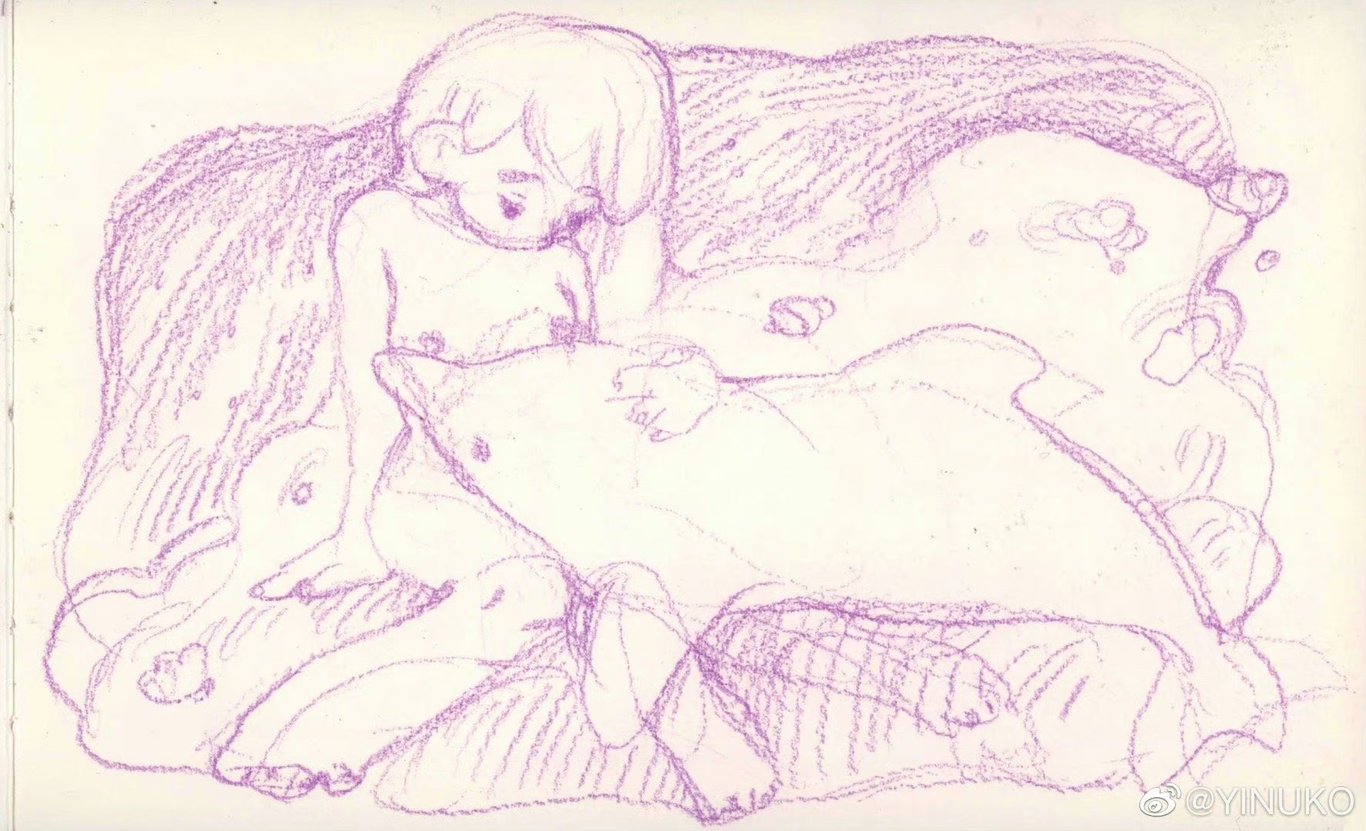

又是立秋,我竟然同去年此刻一样,又在沉溺于身体内部的的想象。那时我经历麻醉后在手术台醒来,想象医疗仪器怎样穿过精密的身体构造,穿过胃部黏膜、肠道,去移除发炎的管状阑尾。今年我开始想象外公所经历的、高风险的开颅手术,器械作用在曾经强健的大脑皮层。想象到这里,便不愿再继续,痛苦地戛然而止了。生物必然的衰老与死亡,一切如潮汐般循环,开始和结束同样盛大、同样不易,对此唯有生者的泪水。