【青年就业专题】社畜们的故事:逃离、互助、反抗与救赎

文|子姜

“你们觉得现在的工作有尊严吗?”

“没有,对不起。”

豆瓣上有网友分享了龙应台《亲爱的安德烈》里的一句话:“孩子,我要求你读书用功,不是因为我要你跟别人比成绩,而是因为,我希望你将来会拥有选择的权利,选择有意义、有时间的工作,而不是被迫谋生。”乍读来振奋人心,可想来不过是利用修辞揭示了一个新教伦理式的浅薄鸡汤——努力就会有回报。在这里,学习工作的努力意味着从求生的物质欲望中解放,从繁重的劳动中解放,最终在创造力的充盈中实现人的生命自由与价值。

然而,美好的叙述掩盖不了现实的苍白:你的努力并不会有相应的回报。越来越多的大学生一离开学校就成了“社畜”。社畜,会社的牲畜,为资本家们做牛做马而失去了生活意义和尊严的人。左翼知识分子会批评,资本主义制度下的工作是奴役,是“劳动者的异化”、是劳动工具占有人的过程,但这都不及“社畜”一词来得直观生动。

“社畜”缘起于90年代的日本,近年在中国也流行起来。数据显示,中国人的工作时傲视全球。根据国家统计局发布的信息,2020年第二季度,我国企业就业人员每周平均工作时间长达46.8小时,相当于每周工作6天,每天工作7.8小时,而OECD国家工人的每周平均工作时间为33.2小时。在中国,996工作制的不只是程序员,而是大批年轻劳动者每天都要面对的现实。“社畜”一词的流行不仅体现了当下年轻人对生存状态的自嘲或抱怨,这也意味着一种觉醒:做公司的“牲畜”如此荒谬,年轻人为什么要甘心被压榨?牺牲时间、意义、生命为本就富可敌国的权贵创造他们的家族财富,这样下去社会的出路又在哪里?

晚风从璀璨耀眼的CBD轻轻拂向暗淡的城中村,粗犷的汽车鸣笛中带着欲望与酒气,有人在寒风中落魄哭泣;有人在狭小逼仄的空间里翻来覆去;有人迷失在五颜六色不可触碰的角落中,他/她们在哪?他们在何方?街角的灯光闪烁着,或许下面的故事会埋没在无情的历史中,但他/她们仍在求索中慢慢回荡。

逃离

小李,22岁,本科毕业。去年的下半年起,她开始四处投简历,无奈赶上新冠疫情,只能先一边做家教,一边继续找工作。可惜这么一份每天教两个半小时,时薪仅20块的家教做到八月初也没了,因为辅导的小孩已经考完小升初的考试。

早就知道自己的学历即使在二三线城市也不会有什么优势,于是小李选择回到山东老家:“因为在我们这边,本科其实已经很好了。”她也知道在家乡挣不了什么钱——大多数的工作都是单休,最高工资也不超过3000块。“3000块,你别说买房了,别说大的东西了,这3000块也就够你自己吃喝,对吧?” 即便如此,她还是很努力地投了几个月简历,无奈的是,即使把工作标准降到了最低,也回音寥寥。

小李学的是影视编导,当年选专业的时候,她也很有很现实的考虑:“首先是为了升学,上本科。再一个就是走艺考,也就是学编导、播音、表演、画画和乐器,其他的我都不会啊,我只能选这个。当时的影视行业,包括电视台,在我们这儿发展前景都是比较好的。”

然而小李的大学地处郊区,学校周围找不到合适的实习。四年的本科,小李做过肯德基后厨、给自媒体洗过稿,到了临近毕业的时候才找到一份对口专业的实习:给一个创业公司做视频剪辑。公司有五个人,只有小李一个人剪。在工作的第九天下午四点半,老板拍完一个学校的庆典活动,交给她50多G的素材,要求她当天剪辑完成。“但是你知道,他们的电脑都是普通电脑,不是专门剪辑用的,处理起来特别慢,如果我当天要把素材后期全部处理好了,最起码也是明天早上了。我告诉他,就算我马不停蹄地给他做,电脑处理速度这么慢,今天也是不可能完成的。老板以为我耍脾气,不想干活了,然后让我走了。”

一开始,蛮横的老板仗着小李还没毕业,又没有跟小李正式签订劳动合同,甚至不准备跟小李结算那短短九天的工资。小李很气愤,当天查了劳动法关于劳动合同和工资的相关条文,拿着钉钉打卡的证据,告诉老板不结算工资,她就要去申请劳动仲裁。老板为了不影响自己公司的声誉才勉强答应给工资,就这还把9天700块的工资拖了一个月。这次的经历让小李深切感受到了家乡工作条件有多么恶劣。

19年12月底,小李失去这份工作以后赶上了新冠疫情,一直再没有找到新的工作,直到七月中,她在58同城上发布的家教信息才有人回应。“我肯定要另找出路呀,我总不能在这耗一辈子。”小李这样想。她还欠着3万2千元的助学贷款,出身农村、做着保安工作的父亲和打散工的母亲都帮不上什么忙,她只能靠自己。不想在家里做咸鱼,小李心里有一个盘算了许久的念头,“(家乡)用工条件这么差,我忍受不了996。(我)就想从现在开始准备日语考试,明年看看能不能申请语言学校,通过留学获得签证,然后再在日本找工作。”

远在天边的日本,樱花下宁静的古寺、整洁的都市与活力四射的二次元文化,成了小李的寄托。

她在各种网络平台上搜集去日本留学、打工的信息,了解到日本的“用工条件比较好”——五天八小时工作制。逃离,逃离996,逃离没有前景的家乡,她下定决心:去到日本做什么工作都可以,体力工作也可以、照顾工作也可以。她听起来也有很具体的打算,“我就先筹一年的费用,大概是五六万左右吧。如果这一年我在那也生活得不好,也可以随时退出”。这五六万来自哪里?她心里默默地打算着老家明年的拆迁款,有了拆迁款,日本听起来就不再只是一个迷梦与幻想。

遥不可及?即使拿到了拆迁款,疫情之后,日本对于中国留学生是不是依然欢迎?语言学校的学生是不是能够在经济遭受重挫的日本顺利找到工作?那些开放给外国人的工作是不是如同小李想象的一样是“行政工”:朝九晚五、薪资合理?我向小李直接提出这些具体、现实的问题,她告诉我:“这大概是我有选择的情况下能做出的最好的选择了。”

对于一度深陷生存焦虑的小李来说,“去日本”是她跳出这种焦虑泥淖的一根稻草,像是《寻梦环游记》里墨西哥人在亡灵节的狂欢,想象着亡灵们生活在夜夜笙歌的大都会中,一道列车载着大地上受苦的人远离尘世间烟霾笼罩的村庄。

有了日本的梦,失业、小镇、996、低工资都可以忍受。“逃离”,对于小李,还有更多的小镇青年来说,是一张浪漫的船票。“脱畜”一直是一种念想,但逃离所需要的成本并非人人都能承受,小李所牢牢抓紧的拆迁款,确实是更多的小镇青年难以企及的门票。对于“脱畜”,阿合和他的伙伴试图给出另一个答案。

互助

阿合经营着一家合作社酒馆。

“在劳动权益方面,白领跟打工者、农民工没有什么不一样”。

阿合曾经在一个服务农民工的非政府机构实习,而机构所在的城边村是一个农民工和基层白领混住的社区。他发现,对许多白领来说,情况并没有比农民工好多少:农民工往往在漫长的打工岁月里,通过与资方的斡旋,与工友的交流互助以及在各类劳工机构的活动中习得了关于劳工权益的知识,而许多刚毕业的大学生,“他们完全不知道这些东西,公司肯定不会做劳工权益知识普及,学校也不教,家长也没意识,没有任何渠道让他们聊这些东西”。

“社畜”这个词给了阿合很多的启发,它的传播体现了青年人对当下工作的认识和产生的反抗意识。“这个词有一个好的地方,就是他们没办法用花言巧语把它收编,因为它本身是一个有明确指向的东西……包含着一种对立关系,主奴关系。问题是怎么通过这个词去让更多人讨论出一个解决方法”。另外, “摸鱼”是阿合最近关注到的引起热烈讨论的策略:“摸鱼,一种消极抵抗,在无力与无组织的状况下,为自己争取一点自主的时间。它比成功学好。在成功学的意义上,很多人会觉得自己不当社畜,要努力成为一个资本家,这其实还是很多人的想法。但现在这个情况下,大家已经意识到,一个普通人怎么可能这么轻易就变成一个资本家呢?所以才会有人提倡摸鱼,而且越来越多人开始响应”。

残酷地说,作为一种个体的、消极抵抗的策略,与小李的“逃离”一样,它无法带给公共议题以启示,不能解决社会性的阶级固化,甚至难以提高个体劳动者的工作条件。

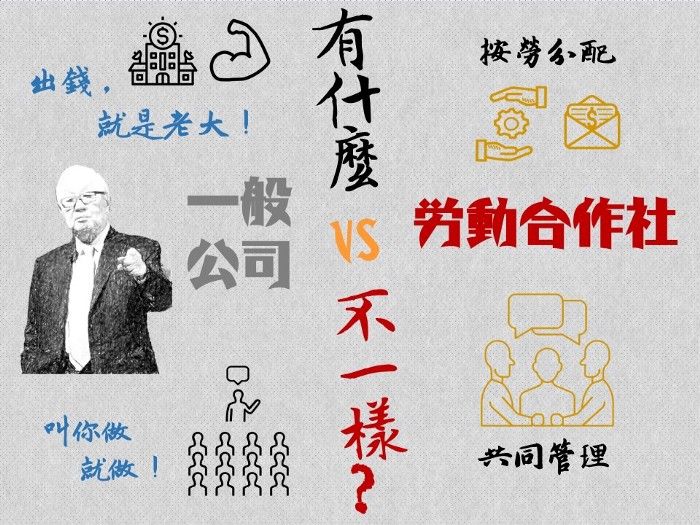

而在阿合看来,合作社是实现“脱畜”的重要手段。他与其他四位社员一道经营了一家合作社酒馆,“我们是严格按照国际上合作社七大原则去处理的”,阿合说。

所谓合作社七大原则是:自愿与公开的社员制;民主管理;经济参与;自治与自立;教育、训练与宣导;社间合作;关怀社区社会。“我们会特别强调民主参与,要求每个社员开会的时候都有投票权,发言说自己的想法”。一座酒馆需要做的事情很多,例如进酒、调酒、烹饪、服务,还要组织一些文化活动。他们自愿分工,开会也分:“按劳分配,记工分,对不同的工作内容对应不同的工分。你做了就是有,没做就没有”。酒馆经营的各个环节、工分制度如何制定、社员和预备社员的角色当如何履行,事无巨细都需要合作社成员通过讨论达成共识并践行。虽然小酒馆经营了两个月之后遭遇疫情,不得不暂停营业。但说起合作社,阿合还是劲头十足,准备下半年还要重新来过。

阿合想着向他的朋友们推销合作社的“脱畜之路”,“我对朋友说,现在要脱畜,你们要试一下合作社呀”。在他的安利下,一些做摇滚乐队的朋友成功地以合作社的形式组织起几个乐队进行合作经营。

“唱片发行公司现在都是大资本,如果一个小乐队跟大资本签约,很容易被控制,会失去自主性,但是也因为是小乐队,不签约便没有钱,很难养活自己。” 为了坚持乐队的自主性,许多摇滚乐队长期游离在主流唱片市场之外。去年经《乐队的夏天》迅速走红的“新裤子”已经不算小乐队,在走红之后不得不遵从资本的游戏,在卫视晚会演出时将自己的代表作改得面目全非,令乐迷大失所望。与此同时,以合作社的方式几个乐队共同宣传和举办演出,一方面可以将原本不多的资源整合起来,扩大影响面,共同受益,另一方面也可以保住创作中最重要的自主性,免受市场商业资本的控制。

合作社在中国从来都不是新鲜事物,在许多的农村社区仍然保留着合作社的传统。将合作社作为“脱畜”的解决方案的城市社区实践,跳出了逃离、摸鱼、丧、葛优躺等等更为消极的应对方案,为社畜们提供了另一种经济制度与生活方式可能性的想象。然而在市场的弱肉强食大行其道的大环境之下,许多合作社的生存和发展都面临着巨大的挑战。可是,阿合他们从来没有放弃尝试、想象与实践。

或许,关于“脱畜”,还能有更多想象。

反抗

2019年3月,一个名为996icu的项目在GitHub上传开,意在揭露互联网公司超长工时的违规用工状况。996icu用极其简洁的方式揭开了互联网公司背后的道道伤疤。项目上线后,一个个互联网巨头纷纷上榜,阿里、华为、京东、拼多多、饿了么、58同城、字节跳动、网易游戏,员工们皆朝九晚九地过劳……数得上名字的互联网公司几乎没有一个例外。996icu作为舆论炸弹的冲击波在程序员之间回荡,于是马云们坐不住了,或许是生怕程序员的不满情绪扩散开来,影响士气,影响了他的赚钱大计,又或许是害怕意识形态垮塌,被压迫与剥削者揭竿而起,清算未经审判的罪行,吊死应吊死之人,总之,他们跳出来,信口嚷嚷道,“能做996是一种巨大的福气”,刘强东们不甘落后,“混日子的人不是我的兄弟”,顺便还鼓励下员工8116+8(周一到周六,早8点工作到晚11点,周日工作6小时)地“拼搏”。

996.icu网络运动下来,互联网大佬们终于撕去了慷慨的面具,露出滴着暗红色血液的獠牙。程序员们看到,什么“技术人才”,什么股权分红都是假的,所有的甜头都不过是吊在他们前面的胡萝卜,骗他们卖命赚钱才是真的。

程序员们戏称自己是“码农”、“搬砖工”,虽然在一定程度上他们意识到自己的工作其实是“去技术化”的、重复的体力劳动,但在这些戏称背后,程序员们却与真正的农民、工人之间相互割裂。996icu作为一场声势浩大的网络运动在普及我国关于工资工时的法律条文、引起公众对科技行业用工制度的关注之外,并没有进一步带来现实用工条件的改变,这样的局限与群体之间相互割裂的现实不无关系,而这种原子化亦是其他行业的社畜面对的局限。

社畜们认清这样的现实:在资本主导的就业市场之中,学历、工种、岗位并不带来本质上的差异,不管做程序员、设计师还是建筑工、操作员,都是资本的工具,资本必然用种种手段自动化、去技术化,使技术工人变成搬砖工,使搬砖工变成AI,在这一过程里,资本是自由的,而人,大多数的人,却越来越不自由。

救赎

人类亘古以来的历史,是斗争的历史。文艺复兴、启蒙运动与大革命扯开了威权封建王权的遮羞布,从女性选举权到美国自越南撤军,从工运组织到第三波民主化,当我们联结在共同的原则与纲领下前进一分,社会资源与权力的分配便合理了一分。如果当代社会是一辆隆隆前进的火车,它的前方是无尽的深渊。有人在火车上装睡,有人为火车增添动力,却没人注意到它前进的方向。而此时,总会有那么一小群人站到前方摇摇欲坠的铁轨上,他们不像其他人一样计算着每天钱袋子里的涨涨落落,只是静静地站在前方,明知道火车无论如何也不会停止,而他们也将粉身碎骨。或许,最后随风飘扬的幸存者的纪念,便是他们生命最后的救赎。

关注我们:

Twitter:https://twitter.com/masses2020

Telegram:https://t.me/masses2020

Facebook:https://facebook.com/masses2020

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐