你好,可以从你身上买个器官吗?︱面面观No.13

写在前面

呈现复杂问题的多面观察。

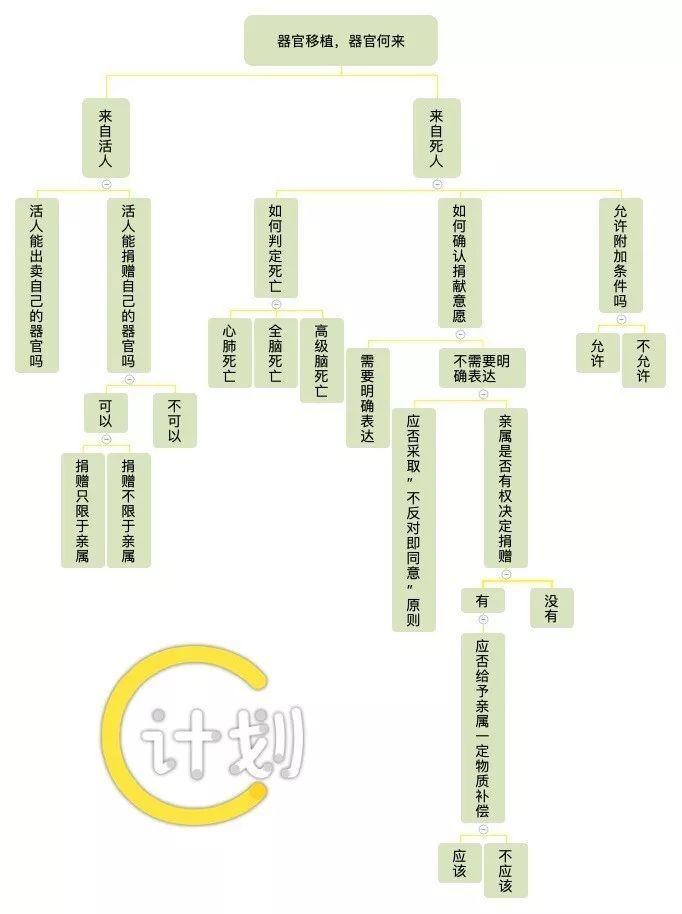

这一期的面面观,我们讨论的是一个经典的伦理难题:器官移植,器官何来。在大多数社会对器官买卖说不的时候,关于器官的捐赠同样面临诸多难题。应否允许活体器官移植?怎么判断捐赠人的真实意愿?对捐赠者的“补贴”为什么也面临道德难题?

全文 11023 字,阅读需要 28 分钟。

在最近大热的电影《调音师》中,装瞎的男主角阿卡什误入女主角西米和情夫的杀人现场,而惹来杀身之祸。阿卡什从装瞎到被毒瞎双眼,好不容易逃过追杀,却发现自己又落入了器官买卖团伙的贼窝,眼睛没治好还差点被割了双肾。而在对影片结尾的一种解读里,西米最终也被团伙里的医生杀害,以取其肾脏“解救部落首领的女儿”。

尽管影片片尾用大字强调剧情纯属虚构,“反对一切非法器官买卖“,这部影片却在某种程度上反映了印度社会的暗黑现实:包括印度在内的诸多发展中国家,已成为全球器官黑市交易的器官来源地。

关于器官买卖,绝大多数国家都立法严厉禁止,只有伊朗允许器官买卖。在禁止器官交易的国家实行器官移植手术,器官的主要来源是捐赠。中国同样严禁器官买卖。2014年以前很长一段时间,中国器官移植来源主要依靠死囚的“捐赠”。自2015年1月1日起,中国停止死刑犯器官供给,开始建立器官捐赠分配体系。

为什么要禁止器官买卖?器官捐赠系统又面临着哪些伦理道德难题?器官移植,器官到底应该从哪里来?

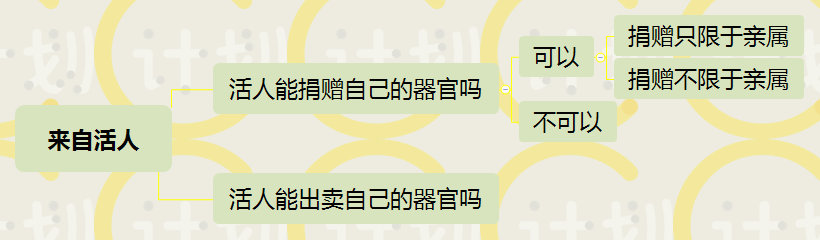

答案1:来自“活人”

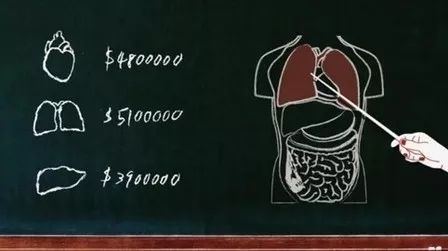

01 活人能否出卖自己的器官?

器官买卖合法化的支持者:当然可以

支持者的第一大论点,是增进社会福祉。在他们看来,若允许买卖器官,就能促使更多人提供器官源,增加器官的供应量。伊朗自1980年代实施器官买卖合法化,现在已不再有因缺少肾脏供体而死亡的病人。在器官交易中,买方生命被挽救,卖方增加收入,双方各取所需,社会福祉由此增加。若禁止器官买卖,需求仍在,但迫于社会压力,器官交易将转入地下,没有安全有效的保障措施,信息急剧不对称,非法中介可能漫天要价,买卖双方都需要付出更大代价。只有将其合法化,并予以有效监管,才能最大限度地避免损失。

器官买卖合法化的支持者也多是自由至上主义者。他们的第二大论点便是,公民拥有自己身体的处置权,只要不妨碍到他人,公民有权利决定是否出卖自己的器官。禁止器官买卖,是对公民自由权利的侵犯。每一个理性的成年人都可以依据目前所处的环境和自己的能力做出判断,在“力所能及范围内”做出”较优选择“。器官买卖是买卖双方在衡量利弊后做出的”双方自愿“的理性选择,合法的交易中不存在强迫的成分,理应得到尊重。

除此之外,器官买卖还能拯救生命,是一件高尚且有正向道德意义的事情,不仅不应该受到道德批判,还应该在道德上予以推崇。

器官买卖合法化的反对者:绝对不行

首先从权利角度来看,身体健康权属于不可交易的基本权利的一种,器官的买卖将人物化为商品,侵犯了人的基本尊严。

而从促进社会福祉的角度来看,器官交易绝对不是一场“公平”的交易。买卖双方获得的利益是不对等的。买方用金钱换取卖方的身体器官,对于卖方来说代价太大,是对身体的一种不可逆的伤害。同时,器官交易合法化支持方所坚持的“双方自愿”也并非是自由意志的体现。它有可能是在困境下无可奈何的选择,比如因贫困而走投无路的人,迫切需要一笔钱来解决经济困境或改善生活;也有可能是信息不对称下做出的决定,在出让器官前,卖方往往很难真正了解减少一个器官对自己意味着什么,在此前提下做出的决定很难说是有效同意。

器官交易不仅不公平,还加剧了现实世界的不公。在这一市场中,出售器官的往往是最贫穷、最弱势的人,他们愿意出售器官的唯一原因就是贫困,而为了摆脱贫困,他们却要牺牲健康来换取暂时的收入,这无疑是对他们的剥削。与此同时,由于现实世界的贫富差距,市场必将导致器官分配的两极分化,即富人能轻松获得优质器官,而穷人因为贫穷很难得到器官移植,金钱划定了生命存活的优先等级。

器官交易带来的福祉真的是否像支持者说的那么巨大?因缺少器官供应而死亡的病人中,有很大部分需要的是无法买卖的器官,如心脏、肝脏、肺脏等,器官买卖并不能增进他们的福祉。

另外,市场交易带来的外部激励可能损害人们的利他精神,减少自愿捐赠器官的数量。当我们将器官变成一种可以用金钱来交换的商品,人们便不会再认为器官捐赠是一件高尚的事情,也就不会再无偿捐赠器官。

02 活人能否捐赠自己的器官?

1)应否允许活体捐赠

支持者:应该允许

支持者的主要论点,出于医学角度。活体器官的移植成活率与生存期皆高于尸体器官,也利于器官接收人的术后恢复。提倡活体捐赠能在一定程度上缓解器官资源极度匮乏的问题。

在支持者看来,活体捐赠并非“牺牲一个健康的生命来换取另一个生命的健康”,它是在不伤害捐赠者生命安全的前提下,身体健康的成年人将自身在生理和技术上允许移植的器官捐赠给他人。随着科学技术的发展,医生已经可以有效控制活体捐赠的风险。

反对者:不应允许

在反对者眼中,身体健康权高于一切。活体捐赠是对捐赠者身体健康权的损害。“伤害一个人的身体去拯救另一个人的身体”是不可接受的。“不伤害原则”是医学最基本的原则,活体器官移植显然违背了这一原则。活体器官移植有死亡的风险,一旦手术失败,不论是对于捐赠者自己,还是对其家人,都极其残酷;器官移植后可能会有一些并发症,影响捐赠人的正常生活。

活体捐赠器官遵循的另一重要原则是“知情自愿原则”,但在现实情况下,我们很难判定知情自愿的有效性。首先是医生与捐赠人在专业知识方面的不对等,由于医生掌握大量捐赠人不具备的专业知识,使得医生有可能诱使捐赠人“自愿”捐献器官;其次在家庭中,匹配的捐赠者可能会面临来自家庭和社会的道德与舆论压力,外界难以辨别是完全自愿、自我强迫还是被强迫。

2)如果可以活体捐赠,是否应该限制受赠者的范围?

支持限制者:活体器官捐赠应只限于亲属

由于有血缘上的亲缘关系,比起非血亲器官,亲属间器官配型的概率较高,且异体的排斥反应较小,有利于术后的康复治疗。

将活体捐赠的对象限制于亲属之间有利于保证捐赠的纯粹性,避免造成事实的器官买卖。亲属间通常有较强的动机同意活体器官捐赠,而非血亲的活体器官捐赠是一项较为崇高的道德行为。若允许非血亲活体捐赠,在社会条件尚不成熟的情况下,很有可能被非法中介利用,以捐赠之名进行器官买卖。

反对限制者:受赠对象不应限于亲属

这一方观点认为,放松对活体捐赠对象的限制,有利于扩大捐赠范围,增加器官配对选择。中国仅允许亲属间的活体器官捐赠,地下市场便出现了伪造亲属关系的证明。因此,禁止非亲属间捐赠并不能从根本上解决器官买卖的问题。根本解决之道还是建立严格的器官捐献审查制度,严厉打击非法中介,运用法律来保障各方权益。

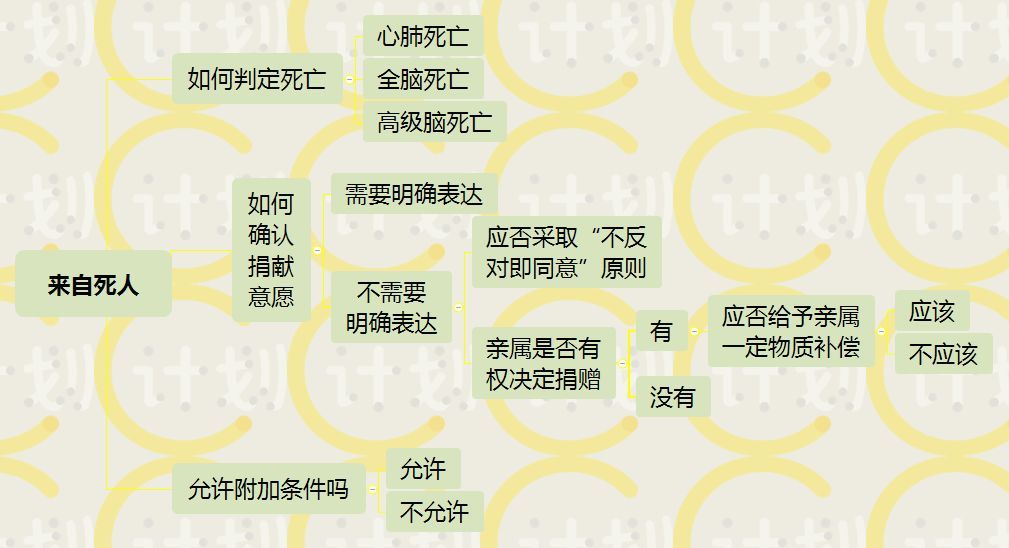

答案2:来自死人

如果待移植的器官只能、或者主要来自尸体,同样面临几个大问题:如何判定“死亡”?如何明确死者的捐赠意愿?死者的捐赠意愿应在多大程度上得到尊重?以及,家属可否通过“捐赠”亲属的器官获利?

01 如何判定死亡?

死亡标准的确定是人体器官捐献的重要前提。

在很长一段时间,心肺死亡是判定死亡的重要标准,因为呼吸和血液循环的丧失,将导致细胞、组织、器官、身体各系统以及整个有机体的消亡。

到了上世纪60年代,医疗技术的发展开始挑战“心肺死亡”这一标准。此前,脑功能的丧失将在短时间内必然导致患者呼吸衰竭与心脏骤停,而随着机械呼吸机与心脏除颤器等生命支持技术的广泛应用,神经功能与心肺功能的分离成为了可能,这让那些依靠生命支持系统维生的重大脑损伤患者的生死地位问题引起争议。在这种情况下,如果依然沿用心肺死亡标准,可以获得的人体器官将大大减少。因为生命支持技术可以使部分脑死亡患者的心肺功能维持很长时间,等到生命支持技术也无法维持患者心肺功能时,所捐献器官的质量也将大大下降。

随之而来的,是“脑死亡”标准。具体而言,又分为全脑死亡和高级脑死亡两类标准。

根据全脑死亡的标准,人体死亡的标志是全部脑功能不可逆转的丧失,这既包括高级脑区(由作为意识主要载体的大脑和协调、控制自主肌肉运动的小脑构成),也包括低级脑区(即脑干,有髓质、网状激活系统、中脑和脑桥构成,具有调控自主呼吸等功能)。在1968年第22届世界医学大会上,美国哈佛医学院提出这一标准,此后逐渐为大多数国家所接受。这一标准强调的是脑部在人体中的核心地位。

使用全脑死亡标准,将器官移植的适用范围延伸众多到依靠生命支持技术的脑死亡患者,缓解人体器官供应短缺的局面,缩短患者等待时间,还能提高所捐献器官的质量,增强移植效果。

而高级脑死亡标准,则将意识能力(the capacity for consciousness,包括在清醒或睡梦中产生的任何主观体验)不可逆的丧失判定为死亡,尽管迄今尚未得到任何法律的认可,但受到不少学者的支持。这一标准将人看作是心灵的存在物(minded beings),而不仅仅是生物意义上的存在物。个体的同一性(这一时刻的“我”与下一时刻的“我”是同一个“我”)依赖于某种源自脑高级功能的心智活动过程的延续,而脑高级功能不可逆的丧失意味着个体同一性的终结,即过往的作为心灵的存在物(minded beings)的个体的死亡,而继续维持生命活动的个体则是没有心灵的存在物,与过往的我也没有关联,不属于人的范畴。具有意识的生命是我们享受生活中几乎一切有价值的要素,比如某种程度的自我认知、有意义的人际互动的必要前提,不能体会到生命中的价值的生命是没有价值的,即是不值得过而应该结束的。

如果采用这一标准,意味着那些高级脑功能损伤但低级脑功能健全的植物人被贴上了死亡的标签,成为器官捐献的潜在对象,使器官移植的适用范围进一步延伸。

02 如何确定捐赠者的意愿?

如何确定死者是愿意捐赠其器官的呢?一般而言,应该由死者生前立下遗嘱,或者表达了明确的捐赠意愿。但在人体器官供应紧张的形势下,越来越多的国家采用的是“不反对即同意”原则——只要死者生前没有正式登记过反对捐赠,就允许医院从TA身上取下器官。在28个欧盟国家里,已有20个国家实行该原则,但争议巨大。

“不反对即同意”的支持者:从概率上尊重潜在捐赠者

支持者认为,“不反对即同意”原则是对大部分潜在捐献者意愿的尊重。比如,在英国, 据国家医疗服务系统(NHS)的数据显示,在符合捐献条件的成年人中,只有36%的人进行了登记。但据英国器官捐献工作组一项民意调查显示, 90% 的成年人愿意死后捐献器官。

可见大多数人是有死后捐献器官的意愿(更何况那些在“不反对即同意”原则下仍没有明确表示反对的人),只是不少人由于“惯性”,没有在生命意外终结之前特地按照法定程序进行登记。因此在死者生前没有明确表达过反对捐献器官的情况下,从概率上我们有理由假定死者生前同意捐献。

此外,从功利角度来看,活人的道德地位高于死者,抢救生命比尊重死者生前意愿更重要。一份针对22个国家10年内器官捐献率的研究显示,“不反对即同意”立法对器官捐献率具有积极而显著的影响。西班牙自1979年开始实施的“不反对即同意”的器官捐献原则使其死后捐献率达到欧洲平均水平的两倍,成为世界上捐献率最高的国家,大大缓解了人体器官供应紧张的局面,挽救了不少宝贵的生命。

“不反对即同意”的反对者:本质上是“未经同意而剥夺”

首先,“不反对即同意”原则未必是对大部分潜在捐献者意愿的尊重。在支持者援引的数据中,表达愿意捐赠的比例与实际完成登记的比例存在如此大的差距,恰恰表明许多人仅仅是在价值观上认同器官捐献,但在实际操作中并不真正会去捐献。此外,美国曾有组织在1991年做过一个电话调查,发现接近60%的人表示明确反对“不反对即同意”原则,说明该原则缺乏足够的民意基础。

其次,在反对者眼中,任何人都对生前或死后的器官的完整性享有绝对自主权,未经同意不得被剥夺。因而不应该为了满足有意捐献者的意愿而牺牲另一部分人的权利。

最后,“不反对即同意”原则也未必能够达到预期效果。实际上,即使是在包括西班牙在内的绝大数实行“不反对即同意”原则的国家, 出于医患关系与社会稳定的考量,医院仍然会把最终决定权交给死者亲属。这意味着争取家属的同意相当重要,而这需要在基础设施、教育与公共倡导上的大量投入。

反方也对正方援引的西班牙的数据提出质疑:西班牙死后捐献率之高不是由于对死者生前意愿的确定采取“不反对即同意”原则本身。西班牙在1979年通过了“不反对即同意”立法,但到十年后, 一个新的负责协调整个捐赠和移植过程的国家移植组织成立,降低了家属拒绝率,才使捐助者的比率开始上升。

从保加利亚、瑞典、卢森堡和希腊等国的数据来看,尽管它们推行了“不反对即同意”原则,但由于家属拒绝率高,在死后捐献率排名中几乎垫底。而在法国和巴西,器官捐献率在“不反对即同意”制度实施后甚至还下降了。

03 应该允许附加条件的器官捐献吗?

在大多数建立了器官捐赠分配系统的国家,器官的分配有一套严格的算法。中国人体器官分配政策,遵循诸多国际医学共识,包括区域有限原则、病情危重优先原则、组织配型优先原则、儿童匹配优先原则、血型相同优先原则、器官捐献者直系亲属优先原则、稀有机会优先原则、等待顺序优先原则等。

可是如果捐赠者明确表示愿意死后捐赠自己的器官,但附加了一系列条件:例如指定某个受赠人或者受赠人群,且这种指定不符合某些分配原则,他的意愿是否应该得到尊重呢?

支持者:应该

首先,法律规定捐赠需尊重捐赠人意愿。器官捐赠属于慈善捐赠。《公益事业捐赠法》规定,捐赠财产的使用应当尊重捐赠人的意愿,符合公益目的。捐赠人有权决定捐赠的数量、用途和方式。如果将器官捐赠给特定人,也可以从赠与角度来看这个问题。根据《合同法》规定,赠与合同是赠与人将自己的财产无偿给予受赠人,受赠人表示接受赠与的合同。赠与不仅可以附义务,也可以对合同效力约定附条件。

其次, 捐赠者有自由意志决定自己的器官用途。捐赠者不仅是其器官的主人,同时有自由意志,能够决定他偏好的器官捐赠受赠群体和用途。

反对者:不应该

反对者则更多从捐赠后果来看待这个问题。他们认为,捐赠的器官应是由相关机构代表国家分配的公共资源。作为公共物品,捐赠的器官应该直接进入公正的公平的器官分配系统。这样做可以真正实现社会效益最大化。而如果要考虑每个捐赠人的附加条件,将增加器官分配过程的复杂性、耗费更多时间,无法保障器官分配与移植的效用。

其次,反对者还考虑到“附条件”背后的歧视问题。一些有条件的捐赠,其实是拒绝将器官捐赠给某些种族或者宗教信仰的人。这种有条件的捐赠加剧了种族、宗教歧视,破坏了正义和公平,并有可能使社会分裂。

04 如果死者生前未明确表达捐赠意愿,他的亲属是否有权利捐赠他的器官?

支持者:有

支持者认为,一般而言,作为与死者的关系最密切的人,亲属们对死者的价值观会有更深的了解,因而最有可能做出符合死者生前愿望的决定。

还有的支持者倡导一种家庭本位的伦理观,认为器官捐赠的决定并非死者一个人的事情,也是需要整个家庭共同决策的事情,亲属的介入具有正当性。

此外,从功利角度看,允许家人在死者生前未明确表达意愿的情况下做决定,极大拓宽了器官捐赠的来源,也符合绝大多数国家的实践。

反对者:无

反对者认为,价值观而非他人的意愿才是人做出决策的关键。允许亲属在死者生前捐献意愿未知的情况下做出决定,与其说是对死者生前意愿最准确的还原,不如说是用亲属的价值来决定死者器官的处置。

未经本人明确同意,任何人死后的器官都不能被剥夺,这是个体自主性的重要体现,关乎我们的核心利益,这为任何基于家庭本位、功利考量的干预设定了严格的界限。

05 如果亲属愿意捐赠死者器官,应否给予亲属一定物质补偿?

支持者:应该

这一政策的支持者认为,一定的物质补偿有利于促进更多的人捐赠器官。这些物质补偿包括一定数额的金钱补贴,免除捐献人基本丧葬费、设立捐献救助基金等。支持者认为,对

捐赠者的亲属来说,这样的补贴消除了捐赠器官所需要的经济抑制因素,因此能够促进更多的人捐赠器官。

反对者:不应该

在反对者眼中,物质补偿的度很难把握,很容易成为变相的器官买卖。

最有可能受这些物质补贴激励的,就是“穷人”。这样的制度,其实是利用了贫困捐赠者家庭的困境,使经济上处于弱势的人更倾向于通过捐出自己或家人死后的器官来获得一定补偿,使捐献不再是的无偿、自主的。另一方面,当“穷人”受该政策激励,产生捐赠欲望,但总有一些死者的器官不适合捐赠,这种情况下他们的家人无法获得经济补偿,对这些意欲捐赠家庭的家庭也是一种不公平。

有学者认可需要给捐赠者一定的激励,但这种激励不一定是通过物质补偿来实现。例如,有学者提出,在器官捐献者或其家属遇到某种困难时,例如需要移植器官时,为他们提供资助。这种策略不会使捐赠者或其家人获得直接的利益,类似于献血者的优先用血权。

关于器官的来源的讨论,非常复杂,且远远没有结束。随着科技的发展,在“活人”“死人”的答案之外,其他物种也成为潜在的器官提供者,由此还将带来更多的伦理问题。对于这个“烧脑”的讨论,你还有什么其他的想法吗?欢迎在留言区与我们讨论~

关于C计划写作小组

C计划写作小组是由一群热爱思辨的青年学人组成的志愿写作团队。小组成员协作写作,为你呈现复杂议题的多面观察。

本期作者

张宝龙,暨南大学本科生,C计划志愿者。

黄曼昕,华南师范大学本科生,C计划志愿者。

林小雅,华南农业大学本科生,C计划志愿者。

参考文献:

1. Ahad J. Ghods, Shekoufeh Savaj,Iranian Model of Paid and Regulated Living-Unrelated Kidney Donation, Clinical Journal of the American Society of Nephrology,Nov 2006, 1 (6) 1136-1145

2. 阿捷,人體器官市場的哲學思辨(下)︰受監管的有償器官捐贈,又是否合適?

3. ANTHONY GREGORY, Why Legalizing Organ Sales Would Help to Save Lives, End Violence

5. 缪佳.器官移植来源的伦理、法律和社会问题思考[J].科学与社会,2012,2(02):106-115+105.

6. 熊天威, 吴玲, 单玉涛, 杨扬. 亲属在活体器官移植法律关系中的地位探讨[J]. 器官移植, 2017, 8(4): 271-275

7. 申卫星, 王琦. 人体器官捐献与移植立法研究.中国卫生法前沿问题研究. 北京大学出版社

9. 郑恒. 中国器官捐赠激励制研究[D]. 浙江大学. 2017

11. Martin Wilkinson ,The Donation of Human Organs,Stanford Encyclopedia of Philosophy

13. Bernat, James L. ,A Conceptual Justification for Brain Death. In The Hastings Center report 48 Suppl 4, S19-S21.

14. Chadwick, Ruth F. (Ed.), Encyclopedia of applied ethics. 2. ed. Amsterdam: Elsevier.

15. Dalal, Aparna R.,Philosophy of organ donation: Review of ethical facets. In World journal of transplantation 5 (2), pp. 44–51. .

16. .Lizza, John P,In Defense of Brain Death: Replies to Don Marquis, Michael Nair-Collins, Doyen Nguyen, and Laura Sullivan. 68-90 Pages / Diametros, Diametros 55

17. JL Bernat,A Defense of the Whole-Brain Concept of Death.

18. 林湉,德国新闻| “不反对即同意”捐赠器官!16岁以上德国公民需登记器官捐赠意愿,道德经

19. President's Commission for the Study of Ethical Problems in Medicine and Biomedical and Behavioral Research,Defining Death: Medical, Legal and Ethical Issues in the Determination of Death, Washington, DC: Government Printing Office

20. Glannon, W.Do the sick have a right to cadaveric organs? In Journal of medical ethics 29 (3), pp. 153–156.

21. Sue,Freya,生前没拒绝=默认死后医生可摘除器官移植,英格兰计划新政引巨大争议 ,英国大家谈

23. Reality Check team,Organ donation: Does an opt-out system increase transplants.

24. Abadie, Alberto; Gay, Sebastien,The impact of presumed consent legislation on cadaveric organ donation: a cross-country study. In Journal of health economics 25 (4), pp. 599–620

25. Fabre, John: Presumed consent for organ donation: a clinically unnecessary and corrupting influence in medicine and politics. In Clinical medicine (London, England) 14 (6), pp. 567–571.

26. Glannon, W.Do the sick have a right to cadaveric organs? In Journal of medical ethics 29 (3), pp. 153–156.

27. Jessica Li; Till Nikolka; Ifo Institute: The Effect of Presumed Consent Defaults on Organ Donation.

28. Prabhu, Pradeep Kumar, Is presumed consent an ethically acceptable way of obtaining organs for transplant? In Journal of the Intensive Care Society 20 (2), pp. 92–97.

29. Quigley, Muireann; Brazier, Margaret; Chadwick, Ruth; Michel, Monica Navarro; Paredes, David ,The organs crisis and the Spanish model: theoretical versus pragmatic considerations. In Journal of medical ethics 34 (4), pp. 223–224.

30. 王明旭,范瑞平.器官捐献与分配:为中国的家庭优先原则辩护

编辑:蓝方

排版:鱼香

未经特别说明,C计划文章均为原创。文中署名的插图、脑图亦为原创。转载文章或原创插图、脑图,请联系小C(Plan-C2016),或留言。