小红书APP,或许与历史上的那部小红书同样疯癫

小红书,是中国大陆的网络购物和社交平台,成立于2013年6月,该网站声称截至2019年1月拥有2亿用户。 在小红书社区,以图片和视频为载体,用户和名人可以分享产品评测和旅游目的地介绍,即“种草笔记”。

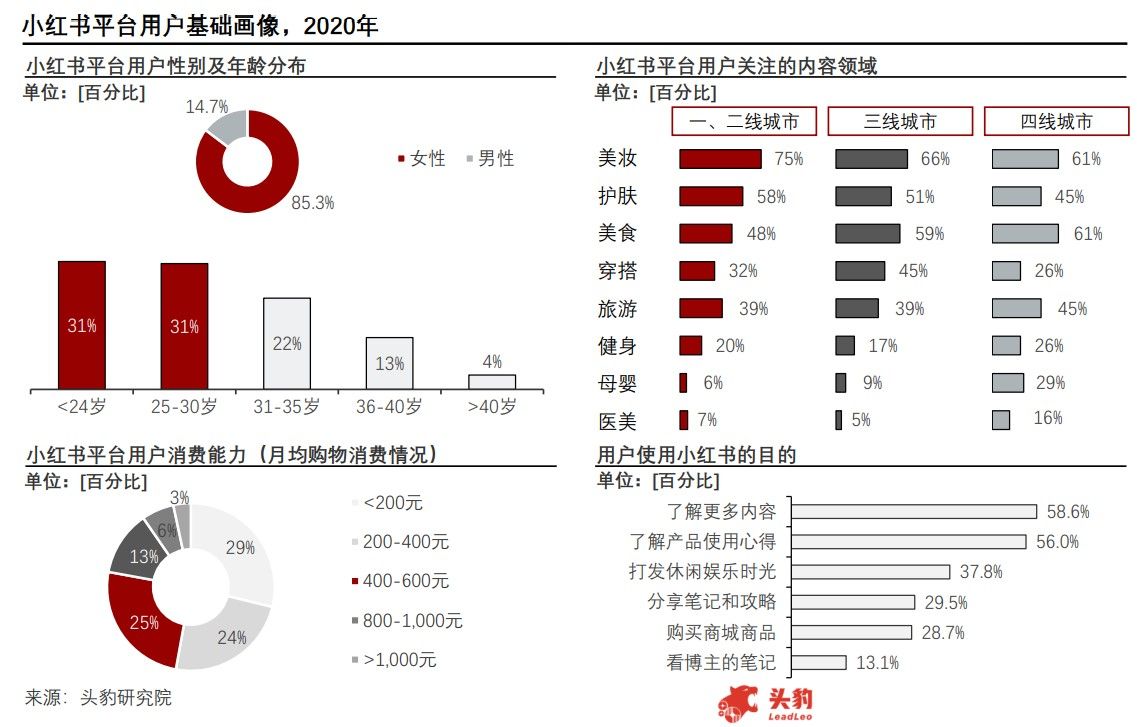

在其诞生之时,小红书创业团队选择了女性用户作为其目标群体,或者,更为具体地来说,20-35岁的都市女性。这样的定位所看中的是这个群体所蕴含的分享和消费的能力。为了精确地吸引这些女性,设计者精巧地选择了美妆为其主题的原点,并在拥有了稳定的用户群体后迅速扩展到美食、旅游、生活等主题,最终竟到达了现在无孔不入的地步。可以说,它的一切交互机制和内容都是女性设计的。

女孩经济学

要理解小红书的成功,需首先回答的问题是:“why females?”,即为何女性成为了小红书的流量目标(对于社交媒体,流量意味着盈利能力),而非男性。作为比较,Instagram的女性用户占比为58%,而小红书则高达惊人的85%。

这一现象很大程度源于女性对拍照和分享照片这一过程的热衷。大部分场景中女性对于拍照、修图所花费的时间往往超过男性,而男性则时常充当起女性伴侣的摄影师。这些场景以享乐居多,例如旅行、美食、购物;此外,亲密关系本身(晒娃,晒老公)也成为一种常见于社交网络的内容。更有甚者,拍照和分享已经主宰了场景本身,“下车拍照,上车睡觉”、“吃饭五分钟,拍照两小时”等流行于网络的调侃正是对于这种现象的捕捉。

Katrin Tiidenberg将这一现象归因于“女性在传统上具有家庭中拍照者的地位”。自十九世纪照相技术诞生以来,西方上游社会产生了制作家庭影集的传统,而家庭中的女性往往承担了张罗这些活动的职责。因此,Tiidenberg认为女性对于在社交媒体分享照片若见的热衷是这一传统在新的技术环境下的延续。当然,这种西方语境下的传统是否适用于中国社会还不得而知。但是Tiidenberg归因的方法对于我们却是具有启发性的。

笔者更愿意认为,这种差异来源于一种父权结构下女性的心理定位与消费主义的结合。若将小红书主要的内容并置起来(美妆、时尚、美食、运动),我们不难看出这些内容同父权社会下传统女性的生活内容一脉相承。父权结构下的妇女行动受到了精细的规训,这种规训包含了肉体、表情、姿势和气质上的限制(Sandra Lee Bartky,1988)。在这种规训下,女性的脸必须被化妆,而身体必须用某一种服装被被改造。因此,在父权结构下女性无需过多地操心外部的公共生活,而弄妆梳洗、操持家务成为了传统女性实现自我价值的途径。当今中国女性之权利已不可同日而语,但两性的观念不曾有飞跃,两性关系中根深蒂固的从属关系仍然难以打破。受成长环境的影响,大多数年轻女性仍在扮演着一个爱美而主内、需要被保护的女性角色(即使其自身拥有颇为成功的事业)。这种心理的角色定位解释了这一系列她们所热衷于的内容。照片的拍摄与分享,一则其本身就是这爱美的女性化的角色定位的一部分,另一方面,美妆、食物、旅行的交流和讨论又极需要以图像为载体的形式(请试想讨论康德哲学、政治制度、诗歌)。

这样的心理定位又精巧地和消费主义结合在了一起。人们在平台上“分享”已达到事无巨细的程度,化妆品、美食、豪车、房子、旅行、学历、伴侣……这一切要素共同构建了一幅良好生活的图景,每一篇小红书笔记就是该图景的一粒像素。软件算法所导致的同温层效应使这幅图景快速趋同,而异己则自然地被排挤到其他软件上。为了彰显,或者说,与这种良好生活的图景发生勾连,人们不得不对其组成的要素趋之若鹜。因此,Thorstein Veblen所谓的Conspicuous Consumption(炫耀性消费)便发生了,即消费者的购买并非消费产品的使用价值,而是为了消费其社交价值,消费一种良好生活的表象。关于这一点,后文会有更详细的讨论。

形式即内容

小红书app的组织方式尊崇了两种形式:对于用户,它所呈现的是一种图片(视频)配字的视觉化形式,而在其背后,这些所见的图片又以算法的形式组织起来。正是这种媒介的形式造成了其内容的肤浅化。麦克卢汉所说的“媒介即信息”正揭示了这一点。正如柏拉图所说,如果没有书面文字,就不会有哲学,我们无法通过点火把、结绳记事来讨论深刻的问题;这种视觉主导的形式也否决了一切深刻探讨的可能性。由于信息的互动通过图片和视频(配以少量文字)发生,很自然地,最能吸引视觉注意力的内容自然得到了最多的关注。好看的脸孔,跑车、宠物、异域的风景往往是最受欢迎的内容。当拥有吸引眼球的内容能够来带更多的关注和利益时,人们自发地展开了一场激烈的争奇斗艳。因此,原本已生得俊俏的男女依旧迫切地使用化妆、滤镜、P图或整容来美化自己,与自己生活条件不匹配的奢侈品、物质放纵的生活方式更充斥着整个屏幕。这样的形式下,我们无法期待任何深刻的内容的产生。尽管产品设计的初衷是分享美好的生活,但其当下呈现出一种完全失控的状态。美好的生活被浮夸和物欲所遮蔽,人们在嫉妒和社交压力的趋势下追逐一个美好生活的幻影。

尽管平台声称社区也为用户提供了很多有用的信息(确是事实),如招聘技巧、烹饪、优惠信息,但所谓高质量的信息,也会在追逐关注的道路上成为一场无法停止的竞赛。为了吸引更多流量,用户会从提升内容质量下工夫,但当平台已经拥有大量同质化的内容的情况下,人们就开始了一场猎奇、猎怪、审丑的末路狂奔。这一事实存在于几乎一切视觉主导的信息平台。那些声嘶力竭、刻薄与做作的表达、虚假的剧本、自残式的表演,都是形式的桎梏催生出的现代性怪物。

算法之恶

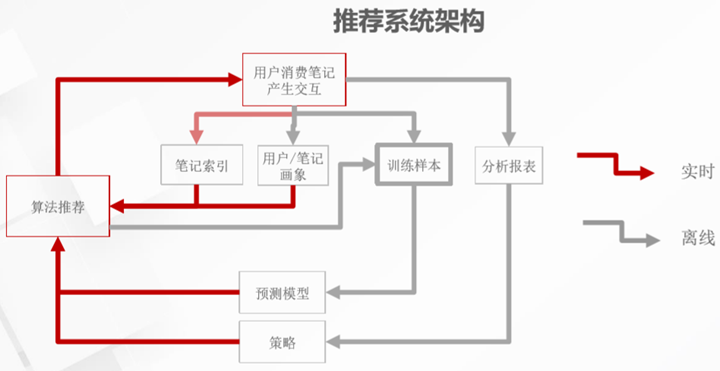

公众的认知之中,算法是一个积极的创造。尽管,大部分人说不清算法具体是如何被创造出来,以及其以何种方式运作,但他们知道当他们进行搜索和点击之后,算法可以源源不断地为其推送相似的内容。然而,这样的机制是否更胜于过去主动搜寻讯息的方式?让我们首先来我们来审视我们对于算法的表达。在上一句中,我们提到算法提供的讯息是”源源不断“的,且是”推送“的。从这样的表达里,我们已然可以管窥算法的危险。

首先,不断”推送相似的内容“自然而然造成了一种信息茧房。人的大脑本就是懒惰而固执的,我们对于自己抱有的价值和观点常秉持着坚定的信念。若要说服一个人接受新的观点,往往需要大量新信息输入(即使这样也常常难以改变其立场)。而算法推荐则顺应了我们固有的这种懒惰,它精巧了去除了主动搜索信息的过程,把用户喜闻乐见的内容呈现出来。算法的精准使得用户可以源源不断地浏览其偏好的内容,那些简短而色彩缤纷的内容一次又一次刺激着用户大脑的多巴胺,最终产生了成瘾性。当用户习惯于低层次的享乐,就难再进入更加深刻的内容。

相似的信息的不断重复,不仅消除了获得新立场的可能,也将人固有的价值一再强化,最终成为缺乏批判性的脑力残废者。尽管如此,市场营销理论却将其这一过程合理化。在市场营销理论中,只要能够吸引用户的方式对于企业就是正确的,哪怕这样的方式会对社会带来负面的效应。企业唯一需要考虑的就是吸引用户已创造盈利,而企业社会责任的问题在此之后才会被讨论。因此,我们会看到小红书以及大量类似的社交媒体斥巨资于算法的研发上,掏空心思地试图用算法将我们囚禁于低层次的快感之中。我们的自制力,在动则上亿的研发投入和各高校生产出来的出色大脑面前,脆弱得不堪一击。

上文所批判的社交媒介的浅薄,也在这一过程中被强化。读一本陀思妥耶夫斯基或乔伊斯的著作需要极致的耐心,读者需要话大量的时间进入文本,而后才能逐渐获得那种文学的高峰体验。而当我们习惯于向下划手指便唾手可得的快乐之时,又如何才能够充实耐心和审美的情趣,重新进入人类思维瑰丽的宫殿?最终,我们只看到整个时代被这样的媒介所吞噬,我们看到了一个没有半点深刻、充斥着做作、粗俗的表达和消费主义的时代。

算法的另一弊端在于其的公允性。算法并不如公众假定的那样无所偏颇,事实上,算法由人构建出来,而在构建的过程中就自然而然关注了其建构者的价值。算法将精彩的内容推送到我们面前的过程,也是一种价值输送带过程,我们被算法构建者的价值观潜移默化地影响,这种价值可以是关于商品的判断,但也可以是关于美的、关于正义和社会道德,以及什么样的生活才是理想的人生。

试以审美的标准举一例。分类算法是社交媒体基础的算法之一。所谓分类算法,即平台利用算法将所有的内容分门别类,而在每个类别下面又有更多的子类和标签以对内容进行区分。唯以此,平台才能在用户行为触发了某个标准后对其进行内容的推荐(例如,当算法察觉到用户浏览了某一内容,或对其进行了评价或点赞,或在某一用户主页停留,就会根据这些内容推荐出相似、相关的内容)。 试想一下,假设您是一个想要变美的女性,且软件的算法识别率这一点,将您标注为“变美”的类别。那么,系统就会开始推荐那些美女博主们的变美秘籍。在此过程中,一个新的问题出现了,那就是:系统如何知判断什么是美的?要知道,审美本身是一个主观的过程,而美也谈不上有统一的标准。我们在平台上看到的所谓的美,实际上是由算法及其背后的构建者筛选的结果。但凡您使用过小红书,就会了解其一贯奉行一套“白、幼、瘦”的女性审美标准,即那些白皙、童稚的女孩往往能够获得最大的曝光和关注。这套标准的选择,是出于平台利益最大化的考量,因为他们确信使自己平台充斥这样内容能够吸引最多的受众。这套审美的标准,在用户、软件方、算法三者的互动中达成了共识,合流成社区里主流的审美观。

或有人辩解称,这一套“白、幼、瘦”的审美逻辑是算法对于公众意见进行收集和归纳的结果,应当将其看成公众价值观的体现,而非“算法影响了价值观”。诚然如此,但这种所谓的主流审美却在算法的推动下遮蔽了其他的美。美绝非只存在于年轻而光彩亮丽的生命,却也可以属于饱经痛苦却依旧乐观的病体,也包含在衰老但炯炯有神的眼睛。但在“主流审美”的无限放大下,其他任何关于美的语言都被边缘化,在平台中被隐匿起来(即使他们存在于平台上,也难以获得算法推荐的青睐),唯有ageism的审美观点得到承认。

以上所论述的例子证明了算法的机制产生了一种自然而然的言论审查,即只有一套价值、一种观点被放大,而其他的声音则会被算法边缘化。前文提到,这一现象不仅仅存在于审美之中,也包括在任何的主题当中。所有主题(美、饮食、工作、两性关系、生活方式)中的主流观点被保留下来,并组装到一起,形成一幅美好生活的(唯一的)图景,也就产生了前文所提到过的:只有一种关于美好生活的图景存在于小红书。

算法不仅产生了自然的言论审查,也使得主动的意见审查更为易如反掌。在社会议题上,算法的构建者只需要稍稍调整参数,就可以使得一方的观点被压制。例如,当其想放大“鼓励三胎”的声音时,算法的调整就可以使得丁克/不育/只生一胎的声音被压制;倘若平台想要推荐更多的国产商品,那么更多“国货之光”类的内容会得到推荐,而夸赞西方商品的帖子则得不到算法的青睐。

玄机隐藏在名字里

最终,当我们知晓了小红书的所造成的光怪陆离的景象,我们不得不回到原点——小红书的命名之中。事实上,这个场域里一切的狂热与疯癫,都直接或间接地指向了"小红书"这三个字。

笔者相信,小红书的创始人之所以选择这样名字,恰恰是有意地在创造一种品牌联想,而这种品牌联想指向了历史上的另一边小红书(也称"红宝书")。在营销学的框架中,品牌所传递的内涵不仅仅由其的产品和服务所决定;消费者的感知也收到一系列联想到支配:例如从新西兰进口的奶粉就令人联想到安全放心的奶源地,意大利的皮鞋使人想起当地代代相传的手工匠人。在实践中,品牌方会努力地创造出有利于自己的品牌联想。

显然,小红书的品牌方希望通过与红宝书创造联想来谋求品牌更好的发展。历史上的红宝书是一个狂热崇拜的符号。在疯狂的年岁里,各派红卫兵组织、各级革命委员会印制的除外,仅出版社正式出版的红宝书,就有中外50多种文字、500多种版本、总印数50多亿册。它被人视若神器——我们可以类比宗教中用来与神沟通的法器、圣水——依靠这本小小的红色册子,走兽般无法思考的普罗大众与高高在上的独裁统治者(即神),发生了千丝万缕的勾连。毛主席太阳般的思想,借由红宝书流进每一个信众沸腾的热血里——的确,它的封皮也是鲜红色的。笔者并不否认有人是出于理性阅读而崇拜红宝书中语录的内容,但就广泛的史实来看,小红书所引起的是一种非理性的狂热,一种崇拜的需求与倾向。经过十数年的训练,只要这个符号发生了再现(represent),那种群体性的疯癫就会呼之欲出,那种对于偶像、对于神的需求又会在受众的内心中徘徊。这样的过程内化到了民族的潜意识里,这并在不经意间流淌出来。

这并不是说,是历史上人们对于小红书的而使得人们在小红书的软件里变得疯癫。简单的因果性并不能很好的解释他们之间的联系。它们以一种更为千丝万缕的关系联系在了一起,它是历史的,是潜意识的,是内化到民族性当中的。当我们点开手机上那个鲜红色的app时,勾连就发生了,我们的父辈在同一时刻,在历史中,在广场的集会上翻开了红宝书的扉页;当我们对于某一种单一的生活图景趋之若鹜时,我们的父辈亦为唯一的神而感激涕零;我们被信息茧房深深缠绕其中时,老三篇强化着他们单一的认知;我们绞尽脑汁去创造粗俗做作的内容时;他们正在为入党申请书、政审材料发愁。这两部小红书在历史的两个节点遥相呼应,并若即若离地达成了一种同构。

写在最后的话

由此看来,前文所批判的小红书的种种弊病,即是现代性的,又是民族性的。现代性伴随着技术的飞跃、使得图文的即时分享、算法推荐成为了可能;而我们所批判的价值趋同、狂热的非理性又与中国受众的文化背景息息相关。这二者形成一种合力,将所有的用户推向一场不断加速的末路狂欢。唯一避免被卷入的方法,就是不使用这样的软件,从而避免被卷入这个场域。没有哪一个数字化的软件是必不可少的,要知道,在数字生活诞生之前,人类文明已然闪耀了几千年。与其沉迷于一种表象化的虚拟生活,不如让我们重新进入生活本身,体会生活中每一个细节的质感。唯有此,平静与快乐才能重归于现代人。

写于2022年4月4日

纸莎草纪事