關於一些死亡與和解,崩塌與重建

疫情爆發後這幾年已經好久沒有寫年度總結的長文了,不知道當初哪裡來的情緒可以隨便編出好幾千字。2023 這一年發生太多事情了,很早就打算完整記錄下來,可回憶一次就痛苦一次,選擇性迴避太多次的話可能當下的情緒很快又要忘光了。

無治之症

去年元旦在河口湖淺間神社許下「找到工作,家人平安」的新年願望,現在看起來這顯然不是一間很靈的神社,兩個願望都不算正式實現,哭笑怪自己大概心不夠誠。

1 月 21 日,正是大年三十當天,還在壽司店打工的我收到我弟的訊息,說我爸身體不舒服,跑遍縣城的醫院去做檢查了,最後一家醫院確診為腸癌晚期並擴散範圍很廣,不建議住院也不建議手術,只建議「等死」,以我對縣城醫師的信任判斷是完全不敢相信的,讓我姐帶他去南昌再檢查一次,於是全家又跑去南大附一做檢查,然而結果依舊是一樣的,無治「死刑」。

在家人的催促下手腳慌忙訂了 1 月 23 號凌晨飛香港的廉價機票,因為當時中國剛開始放開疫情清零管控政策,中日兩國還需要核酸檢測才能登機,我需要預留一天時間做核酸並等待結果。在機場不安地待了一夜終於順利登機,三年後的新年再次來到香港,機場的新年氣氛竟也來不及多看一眼便匆忙趕去深圳轉機到南昌再坐巴士回到縣城,還好日港中這三方出入境並沒我想像的那麼繁瑣,想起去年 2022 年逃難一般才從中國清零政策逃出來,回國的一路都是極其不安,只不過這些不安的恐懼感對比起我接下來要面對的事情顯得無足輕重。

到家已是深夜,已經被宣告無治的父親回到農村老家躺床上「等死」,第二天我還是坐不住,抱著哪怕有一點希望也要再試試的態度,建議全家還是去到南昌再次檢查看是否有治療機會。最終住院是讓我爸住了,其實也不過是醫院在賺住院錢罷了,他們並不提供任何治療方案,一拖再拖,今天說等這個醫師來看看,明天做那個檢查,後天又是我們要開會討論一下。住院這一週時間,一家五口在病房永無止境的爭吵,爸媽吵完姐弟吵,姐弟吵完母子吵,母子吵完父子吵⋯⋯躺在病床上的我爸一邊要忍著病痛一邊被我媽催著「沒錢,治不了就趕緊回家」;我媽又要數落我快三十歲的人了作為長子不懂得去催促醫師趕緊給治療方案,可她哪知道我都是裝孫子保持克制情緒不吵架,一旦我情緒崩潰發瘋只會導致更大的後果。但其實我已經偷偷把情緒發洩在食堂那些不排隊的人與打錯菜還強詞奪理不換菜的店員身上了,從他們眼神裡彷彿可以感受到他們這輩子都沒看到過我這麼兇的年輕人!(這可能也是一種恃強凌弱吧,我不敢把氣撒在醫師上只敢對著沒有利益相關的人憤怒,我也不愧是中國人。)在中國生活三天怎麼可能不發瘋,更別說剛從正常社會回到生活了二十多年的故土一下打回原地彷彿出國只是一場夢的失落感, 「2022 年再出不了國大概早就抑鬱自殺」的話絕不只是玩笑。

在醫院最終也沒等到任何治療方案,全家失望又回到農村。因為我爸是低保戶,回縣城報銷住院費的時候,你能想像到的所有中國公職人員的醜惡嘴臉都在那位公務員臉上看到了,一邊磕著瓜子一邊盛氣凌人「這我們可報銷不了,誰讓你自己跑南昌去了」「這不是我們管的你上哪哪那邊去問」,可我們早就事先聯繫過縣醫保局轉院這件事,也說沒問題,結果他們就是推來推去不作為,住院一週被過度消耗的耐心實在是憋不住了,情緒再次崩潰大鬧社保局,甚至爆出了「你們共產黨說為人民服務,你們到底為人民服務過什麼了」這種魔法打敗魔法的話術,說出來自己都想笑,我怎麼也想不到我有一天會說出這種話,怎麼講,沒得到自己的利益也還是想過一過嘴癮吧,借著合理的憤怒罵一罵共產黨。

回到農村後,畢竟有過住院一週的消炎,疼痛方面一時得以緩解,父親的身體狀態開始有一點點起色。即便我們都了解住院是可以稍微續命,但我們同時又都知道我們的經濟能力是不足以讓父親能在醫院繼續住下去的。於是親戚開始介紹各種中醫,我極力反對,但又知道自己再多解釋也得不到理解,更何況反正也沒有希望。結果幸好中醫還算有良心,知道無法治療,便勸退了,也算讓我爸死了找中醫這條心了。我對我爸能恢復健康抱有幻想但我對中醫是完全沒抱有一丁點希望的,江湖騙子能活到現在也真是拜中國文盲所賜了。

全家都意識到父親時日所剩無多了,拍起了久違的合照,畢竟上一次合照還是 2015 年,姐弟三甚至開始拍起了模仿抖音式 N 年前情景再現的照片。考慮到出席率問題,我 2 月初便開始準備回日本了,離開的時候我記得好像有很用力的擁抱父親。

父後七日

回到日本後正好趕上了東京第一場雪,好美,不誇張地說大概是沒見過世面的我見過最美的雪。想讓我爸在最後一段時間再好好看看我,便把自己在日本的照片給我弟讓他在國內打印出來給我爸。出國這件事情在大多數人眼裡看起來大概並不是一件多大的事情,但我作為全村唯一一個出過國的人來說,我爸是極其引以為豪的。因為貧窮就有沒有過多的家庭的束縛,因為貧窮,除了家人就沒有什麼可以失去的,結果我第一個失去的是他。

在父親躺在病床上漫長的痛苦中這段時間,我媽的情緒也崩潰頂不住,因為家裡真的太窮,我爸停止產出勞動力後,我媽就需要去打月薪兩千不到的工才能養活我弟,一邊照顧我爸一邊又要去洗車店打工的她受不了壓力的時候,只能把氣撒向我們,一時逼我高一在讀的弟弟趕緊退學出去打工;一時又不斷逼我趕緊回國,我爸不行了。很多次在深夜接到我媽抱怨的電話,我只能安慰她說怕什麼,你當初在泥屋嫁給他之後什麼痛苦沒嘗試過,我們都知道他沒多久了,你能不能再努力一點點照顧他最後一程,可遠在他鄉什麼都做不了的我又有什麼資格講這種話。

3 月 10 日,父親去世,因為在打工沒能及時接到電話的我被全家痛批,責備我不早點回國,我姐直接氣到說那你別回來了,按照鄉俗第三天出殯等你回來爸都成骨灰了回去還有什麼用,我再次崩潰到「我們自己的爸死了第幾天出殯我們自己還做不了主嗎?什麼雞巴鄉俗我管他去死啊」。憤怒是憤怒了,可最後還是抱著沒能見父親最後一面的愧疚,與所謂「長子的責任」開始了一場荒誕的「奔喪之旅」。

在聽到父親去世的消息的當下,反而特別特別冷靜,一滴眼淚都沒流,因為我沒有時間去感受喪父之痛,有了上一次回國的經驗後,趕緊買了次日的機票,當晚直接 P 核酸檢測,二次香港轉機,但到深圳已是深夜,熬了一宿坐早班動車趕回南昌打車回縣城。我知道我有虧欠沒能見上最後一面,我也知道這不是該容忍我抵觸鄉俗的情緒的時候,那裡的親戚那裡的鄉俗要我做什麼我就做什麼,我懶得抵抗了,抵抗也沒有效果,倒不如想像自己在拍電影《父後七日》,感受一次這裡所謂的「鄉俗葬禮」。

結果荒誕程度依舊在我想像之外,首先是「八仙抬棺」,所謂「八仙」,就是村里的某八個家庭的「壯丁」,需要家父去世之後由長子挨家挨戶去「請」,當然這是有報酬的。作為長子的我因為無法按時到場「請」他們操持我父親的葬禮,這讓我媽和我姐氣炸,但最終還是由我未成年的弟弟代替我去「請」他們。所謂「八仙」的具體功能就是:吃飯要坐最上的位置,吃飯要吃最好的菜,喝酒要喝最上等的酒,這一切都只是為了讓牠們出殯時抬棺(哭笑)。

其次是「守夜」,因為我無法趕上第三天出殯,所以他們商量著我這個「重要的長子」還是不可或缺,最終決定第五天再出殯。於是多出來兩天守夜的時間,守夜又要求要有兩名以上成年男性在場,結果有幾個親戚都怕「鬼」不敢守夜,我倒是說你們都回去吧,我一個人完全不怕,可以連續守夜,但他們依舊用「你是長子,你白天還有好多好多事情要做」為由只讓我守了上半夜。結果更 drama 的事情又發生了,爸媽兩方親戚平日就敵視積怨已久,因為我爸年幼喪父喪母,所以是我姑姑把他養大,所以姑姑是承擔著「奶奶」的角色,在為我爸選墓地時我姑姑跟著去了,這一去大概是觸犯了「鄉俗天條」,我外婆責備她一個女人怎麼可以去看墓地,兩方親戚開始上演葬禮版《過年》,我姑姑委屈到在發瘋般嘶吼,我抱著我姑姑說「我讓我姑姑去的,我是長子,我說她能去就能去,我說了算」,又是一種魔法打敗魔法式的話術,再次哭笑。安慰好我姑之後,讓她答應次日出殯一定要出席。因為當晚我有其他儀式要做,所以沒辦法繼續待在吵架現場,等我回來的時候,我爸那邊親戚已全數撤退,這葬禮他們表示不參加了——親戚關係徹底斷絕了。出殯當日我爆哭為我爸感到不值,活了一輩子最後的葬禮除了子女卻沒有任何真正在乎他的人在現場。我一邊又在默默暗喜,親戚少了一半簡直太好了,畢竟我所要的是和所有親戚都斷絕來往。(剛提到的八仙的報酬是由侄親來付,我爸所有的侄親都不參加葬禮,所以這個錢需要我們自己補上,我姑的子女他們正好借此為由拒絕參加葬禮甚至不允許我姑來送我爸最後一程)

最後是「出殯」,按照鄉俗的規矩,要抬棺繞全村遊行一圈,「八仙」的作用終於派上用場,冬末的江西依舊寒冷,隊伍腳踏露珠開始了出殯,「長子」的我依舊被安排在最前列,逢橋必跪,並要大聲高喊「爸!過橋了」,車駛過縣城開到火葬場,大概這輩子都沒哭得這麼狠過,此刻的我已經疲累到不在乎任何儀式的荒謬感,我在乎的只是我爸,他即將變成一團灰。從我回來這幾天裡,我是不被允許打開棺材布見我爸最後一面的,所以我只能趁著轉移到火葬場這短短三秒的時間見到我爸最後一面,這一面即是永別。

疫情這段時間正好是縣城葬禮改革,所以只能埋在公墓,這也反而讓我安心了起來:埋在祖墳的話我們全家可能到時候都不知道我爸埋在哪裡了,公墓至少還有統一維護,便於識別。送我爸上山完成一系列儀式後,我姐提議買幾棵樹苗回家種吧,日後再遇到吵架的時候想想這幾棵樹,就沒有過不去的事。傻姊姊,這只會是最後一次了,這麼願意遵照所謂「鄉俗」完成葬禮的卑微的我不會再有下一次了,這一切只是表演給我媽看讓她安心而已。

此次葬禮,確實是我人生中哭泣頻度最高的一次,整個世界上,沒有比我對我爸感情更複雜的人了,我知道他最愛的是我,他甚至生下我弟的初衷都是為了讓我在沒有依靠的家庭背景下多一個家人的支撐。但同時這種「愛」又不堪一擊,一旦我無法完成他所要求的「傳宗接代」職責的話,我就是那個 29 年前被掐死的女嬰一樣,彷彿不曾存在這個世界上。

和解

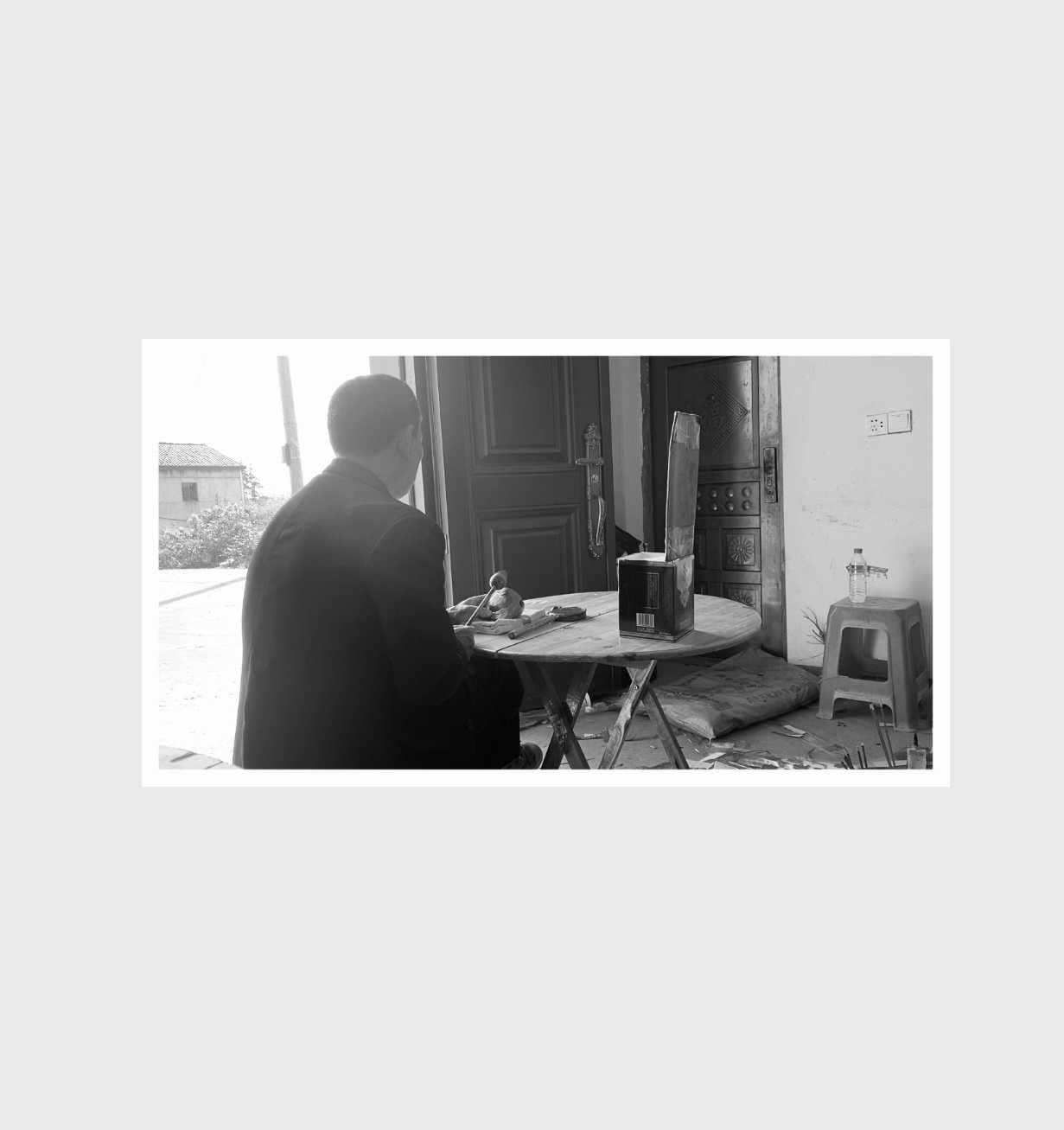

我爸生性老實且極其聰明並敏感,我一直覺得他如果有家庭背景的話,他完全可以成為一個特別優秀的人。奈何他這一生坎坷不平,一出生母親便去世,三歲時屠夫的父親又去世,所以他這一生都不記得自己的父母長什麼樣子(在他葬禮時要寫雙親的名字時我們全家也都不知道他父母姓甚名誰),甚至每年帶著我們清明上墳的父母的墓地都不完全清楚到底是不是自己的父母,全靠長者們胡編瞎造。幸好他還有兩個年齡相差很大的姊姊,好不容易靠著兩個姊姊撫養長大到十幾歲,二姐又在三十幾歲生病去世;靠著大姐也就是我僅存的姑姑繼續扶養,十四歲開始上深山做竹篾匠學徒,十八幾歲心理抑鬱人生無望喝下農藥自殺,最後靠著鄰居帶到醫院搶救活下來;二十幾歲又身患重病賣了僅有的老房子做手術縫了二十多針,我現在依舊記得他腿上的巨大疤痕。因為沒房,和我媽結婚時另蓋了一座新婚房,電影《隱入塵煙》完美復刻的泥屋,看電影的時候真就覺得這就是我爸媽的過去,甚至 1995 年出生的我也是在那座泥屋出生的。

可這麼苦命的他也從來不是什麼「好人」,1994 年,在中國獨生政策下,多生一個子女就輕則罰款,重則抄家的共產主義社會背景下,共產黨不允許他有第二個女兒,中國傳統男權觀念不允許他沒有兒子,於是「男權」和「共產黨」同謀,借用他的雙手掐死了我那剛出生就被發現是女嬰的二姐。

甚至在他確診腸癌的病床上,一邊照顧他一邊在情緒崩潰的我也實在憋不住審問他「你要我回來,你這麼愛我,你有想過你二十多年前殺死了我二姐,目的是為了要讓我這個兒子出生,可然後呢?你要讓我如何正常且不愧疚地活下去?你有沒有考慮過我的感受啊?你掐死我二姐的時候你有想過自己會變這樣嗎?這就是你的報應」。

小時候只知道自己有過二姐這件事,但完全沒意識到是這麼嚴重的一件事,直到看到王男袱的紀錄片《獨生之國》,這部就在我家鄉拍攝的紀錄片,紀錄了殺女嬰大省江西省裡發生的所有事實,而沒被記錄到的,甚至更殘忍。看了這部紀錄片後,找我媽聊這件事,我媽告訴我她躺在床上什麼都不知道,等到掐死之後,才被告知是女嬰不能要,掐死了。好合理,一切在他們眼裡都好合理,覺得不對卻從不反抗,父權制與共產黨好合理的把一個人變成魔鬼。我問為什麼一定要掐死?哪怕像我大姨把女兒送人領養不行嗎?她說當時女嬰那麼多哪裡找得到領養的人。《獨生之國》裡還有一個窒息的畫面記得很清楚,被美國家庭收養的女嬰長大後想聯繫親生父母,當時在想如果這是我二姐的話該多好,我會希望她這輩子也不要靠近親生父母,這輩子也不要回到所謂的「祖國」,可現實是我二姐她甚至還沒好好睜開眼睛看看這片地獄。

我為何成為女權主義者?現在的我為何如此基進?這是最大的原因。多年來的內心撕扯,從「我爛命一條,原來早就該死了,我到底到底有什麼資格活著,我到底到底有什麼合理性活著」的懷疑自己出生的合理價值;到「你要兒子是吧?你要純宗接代是吧?嘿嘿我是同性戀,我直接給你斷子絕孫,你要的東西我都不給你」的對整個家族的報復性心理;再到最後的「我活著是二姐的死去才換來的,我有什麼資格整天喊死要活,我不但要好好活著,我要連同二姐那部分的生命力一起好好活著」的力量轉化與自我和解⋯⋯

重建

直到十一月,伴隨著就職的壓力與家庭的經濟壓力,幾乎每夜都持續夢到我爸與他的葬禮,有時夢到他只是生了一場小病,有時夢到他是假死,有時夢到他像往常一樣穿著我不要的衣服,穿在他 150 的個子裡居然像個初中生⋯⋯但幾乎每一次都是哭著醒來,在夢裡意識到是夢的時候我會用力擁抱他。愛恨的主體突然消失了,我反而有點不知所措。

這些情緒在十月末開始變得好轉起來,今年第三次去香港聽 my little airport,見到好多分佈在世界各個角落的好朋友們;北京的好朋友又來東京找我玩,去了美麗的伊東,在東京也開始認識了一些新朋友,甚至還有只是來東京旅遊便認識了的朋友,這些陪伴讓我心情平復了很多很多。

在東京開始頻繁約在推特新認識的朋友見面,聊到是怎樣成為女權主義者的時候,大飲兩杯酒後第一次線下講這些事情。在今年生日的時候收到這位好朋友的賀卡,上面有一段話寫到「比起做一個贖罪式的女權主義者,我更希望你有一個自由且快樂的女權人生」,回家路上整個爆哭!有種這幾年來困住我的情感牢籠終於被打開的感覺,在這幾年裡我找了無數次的存在合理性,我也試圖轉化成某種力量讓我走下去,可卻始終沒辦法原諒自己,帶著自己的「罪」,舉步維艱地走了下來。我真的很需要有人願意對我做這件事,我真的需要有人擁抱我拍拍我的肩膀可以告訴我「這不是你的錯」,這能讓我內心內疚感得以消解,開始原諒自己,原諒自己沒犯過的錯。

是啊,這根本就不是我的錯,做錯的那個人已經死掉了;做錯的共產黨還在持續著屠殺;做錯的父權制還在繼續迫害著全世界每一個人。

2023 年年初給自己訂下的目標是認識三位在東京的女權主義者並成為好朋友,顯然目標達成。2024 的目標是想加入一些在地社群,做一點實際行動;再就是認識更多更多女權好朋友;還要學會不需要酒精也能自然表露自己的情感;另外,再基進一點,幹死父權制;最後是希望保持現在年末這種狀態開心下去。(現在的我很開心,不開心的我是沒辦法調整好情緒寫下這麼多苦大仇深的內心獨白的。)

至於男人!算了,髒東西。