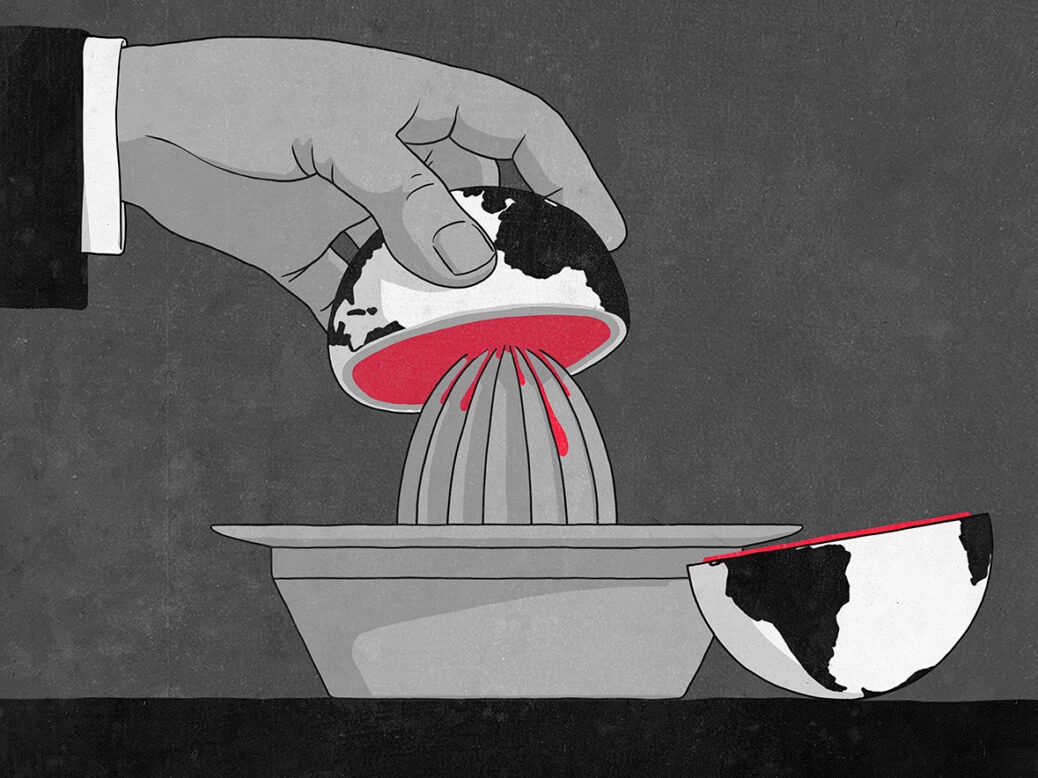

新政治家丨资本主义将杀死我们所有人

资本主义将杀死我们所有人

埃德里安娜·布勒(Adrienne Buller)2023年11月30日至12月12日,在经历了有记录以来最热的气温并见证了最高化石燃料排放量的一年结束之际,世界各国领导人齐聚迪拜,参加Cop28,即联合国气候大会。

作为一次气候谈判,本届联合国气候大会由一个首屈一指的石油国家主办,由世界最大石油公司之一的首席执行官主持,成了饱受争议和矛盾困扰的一届大会,这是独一无二的。但当观察家们同时庆祝和谴责一项既首次提到了化石燃料,又未能承诺紧急和关键的“逐步淘汰”的最终协议时,显而易见的是,这些谈判的前提存在一个矛盾: 达成一项彻底的全球经济转型计划的任务,被分配给了那些将因破坏当前经济模式而遭受最大损失的主体,包括今年创纪录的2500名化石燃料行业代表。

对这些谈判中最具权势的那些主体即金融巨头、能源巨头和保护自身利益的富裕国家来说,纾解这一困境的方案是找到一种从能源到农业,从交通到工业,改造全球资本主义的基础,同时保留关于其社会关系和整体动态的其它一切的方法。它们的未来必然是向脱碳和生态可持续经济转型的未来,但这个转型不意味着与持续增长、利润最大化、私有制或积累达成权衡:简言之,从化石资本主义到绿色资本主义。

对一些人来说,绿色资本主义是个自相矛盾的说法。资本主义释放出不断增多的排放和环境开发,这一点不存在争议: 自工业革命以来,大气中的二氧化碳浓度上升了50%,在战后资本主义的“黄金时代”以指数级的烈度加速上升。自大约1950年开始的这一“大加速”时期见证了一次能源使用量增加四倍,全球森林覆盖面积减少一半。自1970年以来,大约全部野生动物的70%已经灭绝。自1990年以来,化石燃料消耗量惊人地到占总消耗量的一半。

但关键性的分歧出现了:一些人认为这种破坏是资本主义固有的,因此与可持续的未来不相容;另一些人则认为,通过改革市场失灵和最糟糕的趋势(比如一门心思的股东至上),资本主义能够或者说确实能独一无二地应对气候和生态危机。于是,迫在眉睫的问题就不是“资本主义动态是否对这样的环境破坏推波助澜了?”了,而是:“这样一些动态能否与可持续的未来相协调?”真正的“绿色资本主义”是可能的吗?

“绿色资本主义”?

对彭博新闻社资深记者、《气候资本主义》(Climate Capitalism,2023)一书作者阿克沙特·拉蒂(Akshat Rathi)来说,答案是一个响亮的“是”。

从中国的电动汽车和电池行业到比尔·盖茨的气候投资基金,从石油巨头的绿色承诺到股东积极主义,《气候资本主义》基于详尽呈现的成功故事认为,资本主义正朝绿色发展的道路上前进,无论有多么不完美,它可能都是唯一能够提供实现气候目标所需的创新、激励和投资的制度。拉蒂的书表明,“绿色经济不只是可能的,还是有利可图的”。

但尽管本书呈现的许多案例都令人振奋,我们仍很难认为它们能够证明资本主义的力量能可靠加以管束,以实现紧迫的气候目标,也很难认为资本主义是唯一能够做到这一点的制度。例如,虽然大型石油公司只是最近才开始竭力吹嘘他们的绿色资质,但在能源危机期间,石油和天然气的压力和不可抗拒的盈利能力已令这一绿色信号倒退了: 《气候资本主义》欢呼英国石油公司(BP)减少了其石油和天然气生产,但该公司后来改变了计划,本季度在石油和天然气方面的投资是其在“低碳”业务中投资的11倍。

同样,尽管对冲基金一号引擎(Engine No 1)推选气候意识董事进入埃克森美孚石油公司董事会的行动取得了初步成功,但专家和活动人士都表示,此举的影响“微不足道”,甚至是“抗击气候变化过程中最令人失望的事情”: 埃克森美孚替换了许多人期待的绿色转变,放弃了“藻类生物燃料”计划,而此前,这家公司在大举购买新的化石燃料资产的同时,曾应用该计划,将其当成了一道绿色门面。但一号引擎尚未发起其他行动。

然而,即使人们接受最初运动的成功,也很难像拉蒂那样,认为这代表一种翻天覆地的转变:“显然,资本主义最强大的力量即股东,眼下已准备好了要自己解决问题”,尤其是当全球管理的资产中有五分之一集中在没有明确动机主动管理自己的资产的三家资产管理公司手中,而且在自己投资的公司投票时,绝大多数公司都顺从于公司管理层时。尽管比尔·盖茨的绿色投资基金已将投资引向绿色水泥等关键领域,但拉蒂正确地承认,这样一种模式,即“亿万富翁朋友”乐于继续在高风险投资上挥霍数十亿美元,是很难复制的。哪怕这很容易,将我们的未来交付给一小撮亿万富翁也不是民主或可取的建言。

在其他地方,成功的发生似乎不是因为市场力量,尽管市场力量是有的。拉蒂没有为自由市场辩护,而是专业地详细阐述了中国电动汽车产业是如何在很大程度上归功于政府的战略规划和干预的,这包括2009年至2017年间的600亿美元补贴。在谈到锂电池回收计划时,他写道,“有待回答的问题是,这个项目能否以行业能够承受的价格(推出) ”,然后补充称,“各国政府不会坐等是否经济意义成熟了”。简言之,这些计划的紧迫性使得依赖市场力量的风险过大。

还有一些事情似乎与资本主义无关: 国际能源机构(IEA)的强有力领导或大胆的环境律师起诉政府和企业未能与《巴黎协定》保持一致,这是否可以归功于资本主义,而不仅仅是与资本主义一致,目前尚不清楚。

随之而来的混乱——即,在这些案例中,什么能或不能被归为资本主义的独有力量——源于拉蒂对“资本主义”是什么缺乏任何明确描述。除了是一个“……为实现利润最大化而建立的榨取式经济制度”——在一本推崇资本主义的书中,这或许令人惊讶——书名中的“气候资本主义”并未获得明确界定。结果是,本书的重大问题依旧悬而未决: 我们能否如拉蒂所论,“利用资本主义的力量化解气候难题”?资本主义是做到这一点的唯一可行选择吗?

“去增长的共产主义”?

要回答这两个问题中的任何一个,都要求我们定义资本主义。虽然有关资本主义的定义及其持续演变的辩论占据了整个学术界,但其某些核心推动力量与应对气候和生态危机问题特别相关。

出于一个初步定义的目的,这些力量可能包括对投资和生产的市场协调,它以利润动机和价格信号为中介,由持续增长提供支持。正是在界定这些关键力量和动态的过程中,要见证资本主义如何能实现限制全球变暖或逆转生态破坏所需要的根本性转变,就变得困难了。

市场协调以私人、不同步的投资决策为前提,令我们容易受私人资本冲动的影响。而且有令人信服的理由相信,单凭市场协调,无法实现我们需要的能源转型的复杂性、规模和速度:尤其是,无法在这一过程中,不造成相当大的混乱或不公正。仅举一个最近例子,对高回报的主观预期已经成为海上风力发电的绊脚石: 咨询公司贝恩(Bain & Company)的一份报告显示,美国和英国最近的拍卖失败了,因为攀升的投入成本侵蚀了预期利润,哪怕有公共补贴,而且业内代表一直将适当的高回报称为“能源系统脱碳的一个主要障碍”。同样,大型石油公司的爆炸性盈利能力以及过去一年里对化石燃料投资的灾难性加倍,直接反驳了国际能源机构的断言,即:假如我们要实现气候目标,就不能出现新的化石燃料。哪怕是在坚定反对化石燃料的企业内部,对化石燃料公司转型能力的信心也在迅速消失。

损害“气候资本主义”前景的是第三个决定性特征,即持续的经济增长。顾名思义,“去增长”运动认为,无休止的总体经济增长与可持续的未来不相容。而且这一运动的影响力正在壮大。东京大学学者斋藤幸平(Saito Kohei)是去增长的知名拥趸之一,他在自己的祖国日本写下的一本令人震惊的畅销书,明年将被翻译成英文,名为《减速: 去增长宣言》(Slow Down: The Degrowth Manifesto)。《减速》的开篇涉及人们熟知的领域,探讨经济增长能否不仅与碳排放“脱钩”,而且与物质足迹和环境影响“脱钩”。

在所有方面,前景都很差。有一些证据表明,某些国家如英国,存在“绝对”的排放脱钩现象,即国内生产总值在增长,而排放量持平或下降,即使考虑到进口更多商品等方式导致排放转移到了海外的因素,结果也是如此。但这一趋势不仅在全球层面消失,个别情况下,脱钩的速度还远远没有快到足以实现已经迅速遥不可及的气候目标的地步。

与“物质影响”(资源使用及其随之而来的环境影响)脱钩的证据要少得多。在2020年发表于《自然》杂志上的一封措辞特别严厉的评论来信中,作者们发现的“压倒性证据”表明,全球消费不断增长“弱化或抵消了旨在减少环境影响的技术变革所带来的任何收益”。在其全面详实的著作《增长》( Growth,2019)中,比尔·盖茨最喜欢的反退化思想家之一瓦茨拉夫·斯米尔(Vaclav Smil)总结道,“基于更大规模资源开采和生物圈有限资源和服务日益退化的持续物质增长,是不可能的”。在斯米尔看来,增长律令与全球稳定之间存在“不可调和的冲突”,经济学家相反的说法也是“彻头彻尾的无稽之谈”。

但在有关增长的科学证据相对明确的情况下,资本主义是否需要经济增长就不是那么确定了。这一点上,哪怕去增长研究也持怀疑态度。

斋藤明确表示,他利用马克思主义的分析断言,没有增长,资本主义就无法运转。他认为,脱钩不只是一种“幻觉”,资本主义还受到“生产率陷阱”等动态的制约。“生产率陷阱”指的是,资本主义竞争形成了无限期提高劳动生产率的动力,这导致了失业,失业进而要求壮大经济以创造新的就业机会,这样资本主义(在其中,个人必须出售自己的劳动力才能生存)就可以运转起来。因此,解决办法就是推翻资本主义。

对斋藤来说,去增长不是紧缩或“自愿贫困”,也不会导致资本主义之下经济停滞的痛苦。过去,这种痛苦是一个有赖于增长才能运转并掩盖惊人不平等水平的制度造成的,在其中,数百万人甚至在相对稳定时期都难以满足基本需求。相反,斋藤的“去增长的共产主义”建言,被定义为基于最大化使用价值(即从满足需求中获得的价值)的“激进富足”,而非与资本主义“富足”相关的货币价值,后者本身就是基于通过私有制创造人为稀缺的海市蜃楼。

重要的是,尽管满足每个人需求的“极度富足”可能在某些领域形成增长,但在其他许多领域则要求缩减规模,这就形成了一个迈向去增长的整体运动。确保这种富足的关键是收回作为一个集体所有和治理领域的公地,这一项目被斋藤视为逐步完全取代资本主义的战略。他认为,从日本的地方化电力项目,到工人合作社和底特律的城市农业革命,预示着一个去增长的共产主义未来的一些项目已在进行当中,

斋藤相当清楚,他的建言看上去激进或离谱,甚至对许多左翼人士来说也是如此。但他的愿景的核心组成部分——摒弃国内生产总值,以满足需求为核心组织经济,从榨取和私人积累转向共享和民主治理的富足——以及他用来推进这一愿景的证据,将引起许多人的共鸣。此外,尽管政治光谱中经常有人嘲笑去增长,但征诸现有证据时,资本主义绿色增长的坚定倡导者很难声称自己提出了更“严肃”或“现实主义”的主张。资本主义将在应对全球严重不平等或不公正问题的同时,应对气候和生态危机,这一提法仍然更欠说服力。

斋藤的确留下了几个没有答案的关键问题: 例如,在没有比地方更高层次的规划和协调的情况下,如何能高效而可靠地实现能源和交通系统的脱碳?斋藤如何将他对国家的反感与依照必要的规模和速度协调和提供投资和生产的需要相调和?

唯一选择:改革资本主义

归根结底,困扰去增长或任何对抗气候危机的激进建言的幽灵,都是政治。一瞥英国两大政党释放的信息显示了去增长距离近期的政治可能性有多远,而支持增长的企业和金融利益在国内和国际政治中的巨大影响力则会叫巨人歌利亚脸红。

实际上,政治的深刻约束正是拉蒂声称只有资本主义才能应对气候挑战时的主张,他引用了诺姆·乔姆斯基的评论,即:在现有时间内取代资本主义“没有任何可能”。尽管我们承认“不受约束的资本主义导致了这个星球的变暖”,但正是这种政治约束使得“改革资本主义”成为我们唯一的选择。

于是,我们陷入了一个悖论。假如一种真正的绿色资本主义是不可能的,那么在某种形式上,它也可能是难以避免的。我们被夹在这个星球对无限增长的有限弹性的死硬岩石和当代资本主义制造的政治艰难地带之间。当下,人们觉得,一个能够改造和重建我们经济模式的政治联盟是一个遥远的梦想。同样,料定资本主义只会崩溃并被更美好的东西取代,也显得太过乐观。

但僵局不能无限继续,必须有所取舍;最终,只有一样东西,即我们已经缔造的那个制度,可以留下。

(作者是英国智库Common Wealth研究主管。本文原题“Capitalism will kill us all”,由英国《新政治家》杂志网站发布于2023年12月16日。对原文有多分段,并加上小标题。正文中的超链接和黑体字为原文所有。译者听桥,基于机器提供的初步译文校阅本文,不能保证理解准确。)