香港街道的“咸”味

從西營盤地鐵站出來,由正街向上爬坡,或者坐上扶手電梯,不到兩分鐘便是半山。橫向總經過一面路牌,一如香港所有街道,白底黑字,鑲上黑框,上是英文,下是中文——般咸道(Bonham Road)。

般咸道,乍一聽總讓我想到佛經裏的般若心經,大概是異域拗口程度如出一轍。要細心一查才發現,香港鍾意將英文發音的ham譯作“咸”,文咸東街、咸美頓街、嘉咸街⋯⋯雖說繁體字裏“咸”“鹹”分字分意,但簡體字的習慣,總讓我對帶“咸”的街道帶上一層種淡淡的鹽味濾鏡,有些冷峻,又別有風味。

般咸道的確是異域的,異的自然與其歷史有關。這條道就在香港大學腳下,向西營盤蜿蜒而去,一路上綠樹成蔭,佈滿教堂和學府,其中最有名望當數聖保羅書院和英皇書院,均為牧師和宣教士所建,已逾百年,為香港政商文化界培養了無數人才。教堂、學校和醫院,這是20世紀基督教深植香港、乃至中國的三大法寶。人的需要是大的,身體的孱弱、頭腦的閉塞、心靈的乾渴,當基督信仰帶著西方文化的烙印進入這片土地時,信仰的純粹參雜著人性的驕傲,俯就服事的姿態與排斥征服的慾望同時存在,讓這裡既有“華人”與“洋人”的涇渭分明,山上與山下的高低之分,又有知識文化的碰撞交融、基礎設施的興建與繁華,這是香港實在發生的歷史,濃縮在這一條道上,沉澱到今日,又蜕去了殖民與信仰的痕跡——教堂成了好看的建築,學校成了競爭的牌匾,醫院成了高昂的資源,香港並未被改造成一個基督信仰的社會,但在我看來,它卻又保留了基督教真正自由的精神,基督信仰不是要將這世間改造成統一信仰的“美麗新世界”——那是新天新地的事情,在如此現世,有如耶穌佇立在十字架上請求父原諒世人,香港能夠同時允許教堂、廟宇的存在,是在告訴人,你能夠接觸不同信仰,你有選擇信或不信的自由。在自由的空間裡才有愛的萌發。

般咸道名稱的異域自然是從英文譯來的——Bonham Road。Bonham取自第三任香港總督George Bonham,他精通中文,給自己起了個文雅的中文名“文翰”,結果卻被人另譯成了“般咸”、“文咸”,由此造就了上環另兩條有名的老街街名,文咸東街(Bonham Strand)、文咸西街(Bonham Strand West),至於為何文咸街叫Strand(海灘),不叫Street(街道),這裡面還要涉及這兩條街的歷史發展。

誰能想到,災難之上能夠興起一番新天地。1851年冬天,上環發生了一場罕見大火,近五百間華人屋宇全數被焚毀。災後政府進行善後工作,用廢墟瓦礫填海,建成了多條街道,就包括文咸東街。

因靠近碼頭,文咸東街連接永樂街,逐漸發展成南北雜貨匯通買賣的南北行,後又沒落,如今則成了燕窩、鹿茸、人參等等中國傳統食藥材的商貨行集聚地。甚至為了吸引遊客,赫然在街道旁寫上“參茸燕窩街”。如今這些店舖也隨時代洪流垂垂老去。想來果真滄海桑田,廢墟之上建新屋,新屋如今又成舊物,歷史的土壤層層覆蓋,踏入其中,竟也可完全不知。

我常在這附近逛,倒不是光顧這裡的店鋪,只是留戀這裡遺存的舊式港味。於我而言,文咸街是古銅黃的,空氣裡透著乾爽的腥味,腥卻香。古銅,是這裡的店鋪保持原初模樣,木雕金漆招牌,整齊擺放的紙皮和塑料罐盛滿各式海產、乾貨、補品,橘黃的燈光映襯著老店主悠閒的坐姿,偶爾有幾隻貓蹲坐在櫃檯泰然自若。乾爽,因為賣的是乾貨,鹿茸、人參、鮑魚、燕窩⋯⋯這麼多種類,曬乾了水,上了舖頭,便彷彿通通換上“舊顏”,越陳舊,越值錢。這裡面的手藝和工序,我不了解,但過年時,媽媽總要我捎上幾包花膠與瑤柱,放進豬骨湯裡,褒上幾小時,花膠變得黏彈、瑤柱散開成一片片細扇,湯底濃厚而滋美,海味與肉味完美融合,這條街就化開在我念念不忘的家的味道裡。

還有兩條“咸街”,隱藏在中環的摩天大樓與熙攘人群中,其名都取自英國官員。一條是嘉咸街(Graham Street),另一條隔之不遠,為雲咸街(Wyndham Street)。

這裡的“咸”,保留了香港最本土的市井之氣,又留有充分的空間讓異域之自由肆意生長。

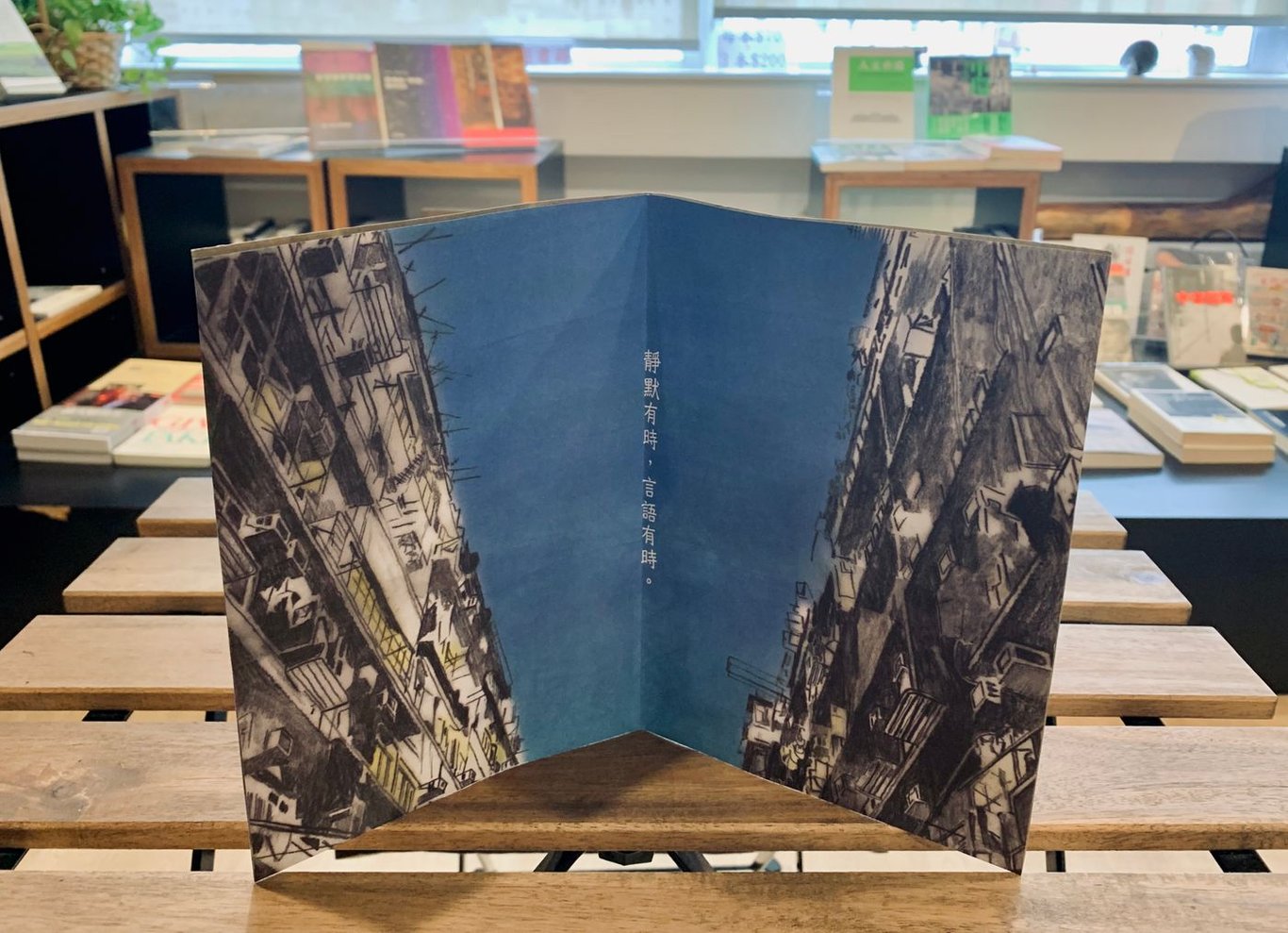

再沒有如此強烈的對比了。一條橫穿的荷李活道將嘉咸道一斬為二,沿著斜坡,自下是香港存在百年的露天市集,破舊的鐵皮房和塑料棚搭建,並沒有因為城市的迅猛發展而有絲毫動搖,兩旁就矗立著棟棟高樓,將這條狹小的道路夾擊,空間小,環境絕對稱不上乾淨,一如所有古早的市集,濕漉漉,黑乎乎,總讓人覺得細菌滋生,但它卻足夠自在。各色蔬果攤檔、海味乾貨、花店、麪店擺設兩旁,在香港的高物價中心地帶,成為周圍街坊的福音。

往上再走,驟然是另一番天地,西式餐廳、酒吧、英文招牌和洋人面孔,連同卑利街、擺花街與荷李活道形成的交叉口,構成一個充滿藝術與休閒氣息的社區,彷彿置身於歐洲街道,隨處可見的塗鴉與壁畫,三兩個異域面孔在咖啡店門前的石板樓梯上隨意坐著聊天,黎巴嫩餐廳和翻新裝潢的百年字號泰昌餅家相鄰坐落,英文書店與畫廊散落在裝修異域的街道間。

雲咸街亦是同一風情。與蘭桂坊僅一條相隔,這裡佇立著一座頗為顯眼的歐式建築,長達數十米的紅磚石牆分割了雲咸街與下亞厘畢道(Lower Albert Road),在兩街交匯處形成一個三角形的圓彎,牆上字跡塗鴉式寫著“藝穗會 art+people Fringe Club”。屋頂樑柱處“1913”的字跡驕傲揚顯它百年來的屹立,這建築實是香港歷史保留的見證。19世紀建成時為牛奶公司的冰窖,20世紀80年代後,藝穗會與香港外國記者會取而代之相繼入駐,遂將這裡變身為劇作演出、展覽與人文交流的平台。我未在這裡看過演出,只是在萬聖節臨近的某個下午,偶然闖入這番天地,狹窄的街道旁大件音響設備正準備往裏搬,奇裝異服的男女擁擠在狹小的門口,一眼望去,門內一片黑黢黢,人頭攢動,門口有人大聲用英文喊叫著入場,好不熱鬧。穿過三岔路口往上走,回望時藝穗會逐漸變矮、變小,朝左轉頭一望,隔街斜對面是一派肅穆、門可羅雀的聖保羅教堂。兩幢歷史建築映襯著環繞背後層層疊疊的摩天高樓,這一俯瞰,一種歷史與現實交錯的奇特之感驀地湧起。

然而在這些穿腸走巷之間,在這些充滿藝術氣息的樓房間,亦會流露出不為人知的日常。你一眼瞥去,瘦小的老太太走向滿目猙獰的塗鴉之間的那扇鐵皮門前,顫顫巍巍拿出鑰匙,回到她的生活流中。酒吧打烊的週日下午,花俏英文招牌與緊閉的店鋪門口,坐著三兩衣衫破舊的老人,一大堆二手雜貨衣物隨處攤開,遙遠看見,怵目驚心,他們的生計就攤放在聲色娛樂面前,毫不掩飾的提醒著,這裡的繁華退去之後,正發生著著許多不為人知的辛酸故事。

這是這座城市的奇特魅力,它容許不同事物的存在,它不會輕易抹去在這裡發生的人、事、物,這些痕跡隨年歲印刻在街道上,從街道的名字、佈局、景觀、居住人群,乃至顏色、氣味、氣質中滲透出來,形成獨特的氣質。

有些人一眼帶過,有些人定格在風景前,一些人從蛛絲馬跡中試圖追尋人事物的過往蹤跡,還有些人,將這裡當作“搵食”的平常生活,從不會刻意停留周圍的景物。各人能在這裡找到自足的平衡,這種真實各異得近乎冷酷的包容、念舊難變又快節奏的乾脆灑脫,我且稱之為香港街道的“咸”味。