展覽|棄景與存在—塩田千春展

首先有幾個問題,給看過展或是有在注意這個展的人:

問題1:本次展覽最引人注目,最多人瘋狂拍照,那個一大坨紅紅的從船上冒出來的東西,也就是宣傳海報主視覺的那個作品,作品名稱叫什麼名字?(有辦法不翻答案就直接回答嗎?)

問題2:你覺得,辦展無數的千春老師,會不知道她的作品經常成為打卡的場地、社群發照的擺設嗎?

問題3,如果她知道,那麼千春老師允許她的作品開放攝影的理由,又是什麼?

藝術家塩田千春

視覺是一種很強烈的感官機能,除非把眼睛閉上,否則環境中所有的空間、動作、顏色、形象等資訊,都會透過眼睛強制的射進大腦中,毫無過濾閃躲的縫隙。

除了視覺內含的資訊量遠較其他器官知覺還要龐大之外,視覺的強烈性還建立在對大腦的佔用度上。除了接受龐雜的視覺資訊之外,一旦視覺具有焦點,則其他感官知覺,甚至視覺本身都會降載,而把大腦運轉的能量全部投入在視覺焦點上。

無論是裝置藝術還是行為藝術,基本上都是建立在視覺上的表現形式,藝術家進行創作,展覽時要你「看」些什麼;既然是視覺藝術,塩田千春展也是一樣的原理,「為何看?」、「如何看?」、「看什麼?」都同樣可以是欣賞這個展覽的基本問題意識。

透過展場的動線與佈展安排,可以一路尋覓千春老師在她生命時間線上進行探索的軌跡。油畫科班出身的千春老師,留下來的油畫作品卻不多,原本在展區看到〈蝶倚向日葵〉時,內心還不安了一下,想說怎麼會連幼稚園的作品都挖出來展覽,直到看完〈無題〉、再到〈成為畫〉之後,才明白這一區想傳遞的是千春老師已經無法在油畫中找到小時候那種單純的快樂了,也許繪畫已經成為大學時期的千春老師的恐懼,這份恐懼甚至讓她害怕到與油彩融合為一,成為無法區分也無法洗去的表皮,千春老師成為了畫。

也就在千春老師找到她直面這份恐懼的方法同時,新的塩田千春誕生了。

捨棄了油畫之後,千春老師開啟了更多元的藝術表現形式,畫家塩田千春蛻變成為行為藝術家塩田千春、裝置藝術家塩田千春,這種斷裂對於千春老師來說一定是很痛苦的,但是這個斷裂也帶來了更豐富的結果,作為觀賞者來說,這個斷裂對我而言是一種幸福。

雖然創作形式變得更加多采多姿,但線條始終是千春老師無法割捨的素材,而生死、放逐、隔離等痛苦意識則一直是她的創作根源。

顫動的塩田千春

可能是飽受疾病糾纏痛苦的緣故,千春老師的作品中一直透露出不安與壓抑的情緒。本次展覽的副標題是「顫動的靈魂」,也許描述的就是千春老師的這一面,然而我認為痛苦的情緒面只是面對人生事件的其中一個角度,人在面對痛苦的事情時,除了接受情緒的打擊之外,人也會思考、會尋找出口,會有其思考以及行動的層面。

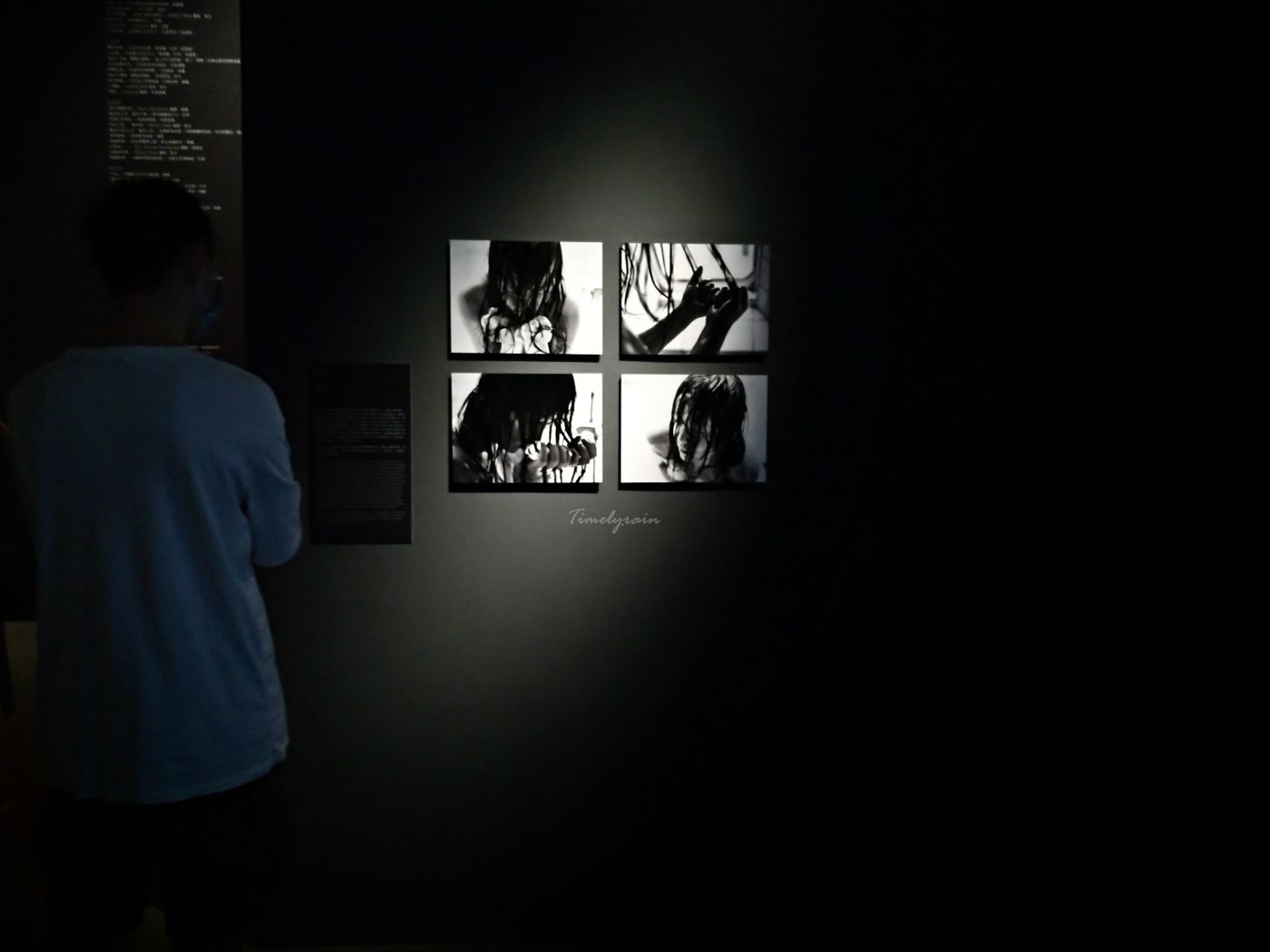

我認為千春老師在負笈前往柏林深造之後才真正為她的創作能量找到一個有架構的表達方式,像是在行為藝術作品〈嘗試.回家〉裡,千春老師在一棵大樹下的枯樹根與泥地裡的攀爬掙扎,或是錄像行為藝術〈Bathroom〉,千春老師坐在浴缸,不斷用污泥水重複從頭上沖著自己的身體,這些都是千春老師典型的全新展開且非常具有個人風格的表現方式:赤身裸體的直面那些覆蓋在她人生中的不堪與傷痛。(當然我想這也跟她師承Marina Abramovic有很大的關係)

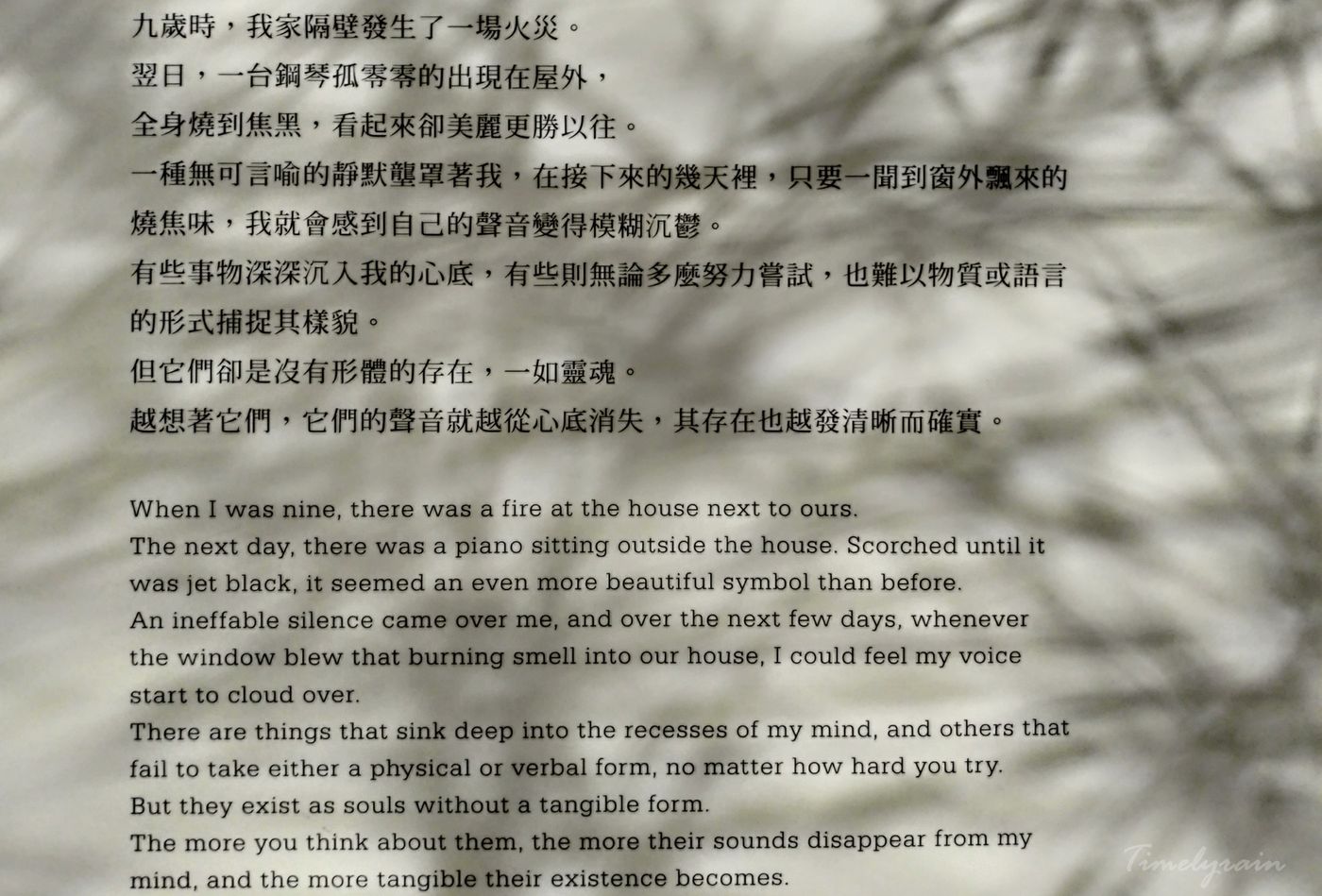

除了行為藝術的開展之外,千春老師在裝置藝術的思考似乎也徹底的被柏林的社會派思想給撐開了,例如〈集聚──找尋目的地〉,就是千春老師在親身目睹了柏林圍牆崩解的歷史事件與生活場景之後,結合她自身終身追尋的人之何去何從的主題所創作的作品(點我看作品),還有結合她九歲時記憶的〈靜默中〉,也是讓人感受很強烈的作品。

無論是柏林跳蚤市場買來的二手皮箱,還是燒焦的鋼琴,千春老師在「棄景」中一直不斷尋找著一種聯繫的可能性,試圖訴說著一種存在的軌跡與證據,她自己在來台佈展過程的訪談中也說到她自己

一直以「不在中的存在」(presence in absence)為創作核心,將記憶中或是夢境裡的抽象符號,以各種實體的物件為媒介表現出來(絲線、行李箱、相框⋯⋯等),以此探尋生命、靈魂的意義。

雖然置身在〈靜默中〉中的時候,一直感覺自己好像身處在《返校》的場景,但這也說明了千春老師的視覺營造是很成功的,這種在被捨棄的事物之中又帶有強烈存在感受的衝突感,應該就是千春老師裝置藝術作品最迷人的地方了吧!而說到棄景中的存在,就一定要說一下我最喜歡的作品〈內與外〉。

當時生活在前東德區域的千春老師,因為看到許多共產黨統治時期的東德建築物,紛紛大量被拆光,每天經過工地時,她都感到好奇,那些曾經居住在這裡的人們去哪裡了呢?於是她把許多工地拆下來的窗戶帶回家,重新打造成〈內與外〉。

千春老師進一步說道:

我會收集別人用過的物品,人用過的東西和新的東西不一樣。像是我在大阪展收集鞋子的時候,不要新鞋,一定要別人穿過的鞋子,而且最好附上使用者的話語,我希望對方寫下跟這件物品的故事:那是他因為想開麵包店,拚命工作時穿的鞋子;結婚時或小孩運動會時穿的鞋子,或是丈夫去世時穿的鞋子……也有坐輪椅的人的鞋子,但沒機會穿著走路,寄來的時候鞋還是全新的。

請注意這件作品跟千春老師著名的其他幾件作品有著很大的不同,那就是—〈內與外〉是沒有用上絲線去構成的。通常千春老師會用絲線作為作品中暗示存在所在的隱喻:

看著這些東西,好像看到回憶的照片。我用絲線再串連起物品裡的記憶,如此一來,從不存在裡,存在漸漸透顯了出來。

但是在〈內與外〉裡面,我們不會看到這個很熟悉的元素,這使得〈內與外〉成為一個很獨特也很具有智慧的作品。而這也正是我最喜歡這個作品的原因。

千春老師看似用一扇扇老窗建築成了一道新的柏林圍牆,陳舊而破碎,雖然這件作品看似被安置在一個不起眼的角落,但其實在這第三層皮膚(備註:在千春老師的創作理念裡,衣服是第二層皮膚、門窗是第三層)之中,千春老師巧妙地透過窗戶的特性,安排了各種不同的觀看角度以及與聯繫其他空間的可能性,甚至可以說是一個最具有優勢的觀展角度。

這種「觀點移轉」的作法,對我來說很社會學,也很攝影眼。千春老師自己是這麼說的:

創作的好處是,自己能擁有跟本來不同的他者之眼,能隔開距離。

而這也很像她在柏林的另一位老師Rebecca Horn的風格。

存在魔術師塩田千春

我認為千春老師真的是一個很努力去展示不存在的魔術師。乍聽之下,會覺得這語言邏輯有問題,不存在就是不存在,又遑論「展示」?但這就是這個展覽最大的看點啊!

視覺是一種很強烈的感官機能,除非把眼睛閉上,否則環境中所有的空間、動作、顏色、形象等資訊,都會透過眼睛強制的射進大腦中,毫無過濾閃躲的縫隙。 除了視覺內含的資訊量遠較其他器官知覺還要龐大之外,視覺的強烈性還建立在對大腦的佔用度上。除了接受龐雜的視覺資訊之外,一旦視覺具有焦點,則其他感官知覺,甚至視覺本身都會降載,而把大腦運轉的能量全部投入在視覺焦點上。

我不是故意要複製貼上騙稿費,而是我必須為我的話癆負責而重新提醒這一件事。

魔術就是把這種上述的腦科學發揮的淋漓盡致的藝術之一,在那些或多或少為人所知的魔術技巧中,我們可以統整出魔術的精華其實就在於轉移注意力的手法上,一個成功的魔術師,並不是真的能夠把手中的東西變不見,而是讓觀眾能夠毫無察覺的看向它處,還以為自己始終盯著那個早就已經不在的花瓶。

而千春老師的作品基本上都具有非常強烈的視覺存在感,但是我們也還記得千春老師的關注一直都在「不在的存在」上,所以我們是否可以把千春老師當成一個魔術師一樣的解讀,把她的作品視為是一個魔術師精湛的障眼法,試圖讓人們沈浸在那些繽紛的色調與線條中,覺得看到了一切,其實卻忽略了很多。

就像我在看〈繫著微小記憶〉時,其實我根本沒有一個一個去看那些小玩具們,我的注意力就是會忍不住飄向框外那一片舒服的柔光和煦。

於是問題2與問題3的答案呼之欲出,千春老師不怕你拍照、不怕你錄影,她甚至希望妳用力瘋狂的拍照,拼命的繞著那些作品找角度測光線,因為,你看見什麼,幾乎等於你沒看見什麼,你沒看見什麼,什麼也就不存在。而這,才是千春老師作品的完成版,與作品互動的觀眾所構成的存在與不存在的事物。

棄景是什麼?就是大家都不要看到的東西。千春老師要妳看這些棄景時,妳看到的是不想看的東西,那千春老師的目的就達成了,妳的目光造成了棄景之所以是棄景的原因,也是那些棄景以外的東西不在場的原因,但不在場不等於不存在,千春老師恰恰好利用妳的眼光告訴妳,那些絲線連向的遠方,那些污穢受創的皮膚之下,那些妳沒看到的、不在場的,其實才是真正存在的。

最後回答第一個問題,那個紅毛線與鋼材連結成的一艘艘小船,名字是:

塩田千春,和塩田千春以外的

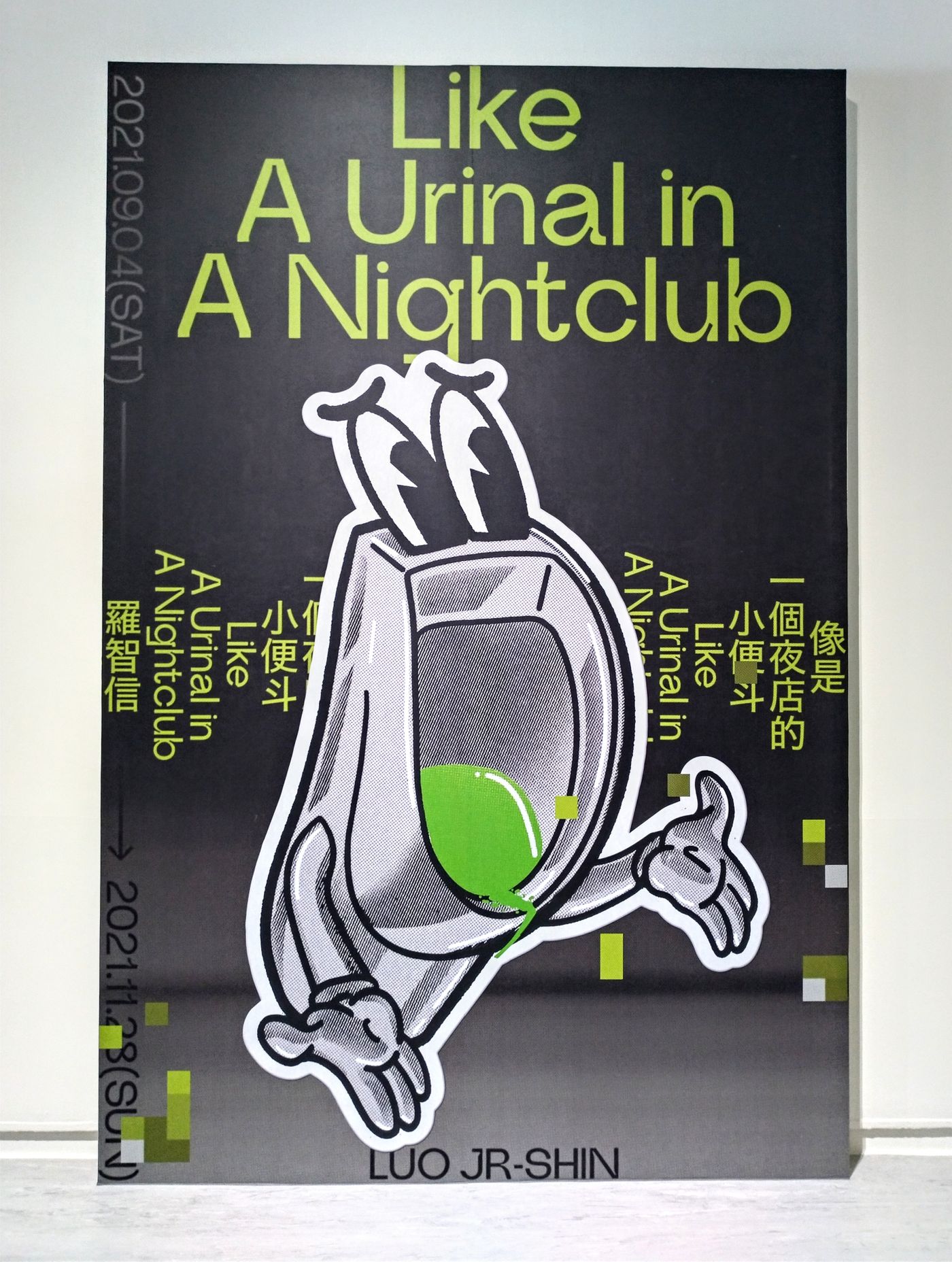

北美館目前當期展覽除了塩田千春以外,還有盧明德的《大遷徙》、《像是一個夜店的小便斗—羅智信個展》、《十年 - 台灣聲音地圖計劃/吳燦政個展》。

吳燦政的台灣聲音地圖計劃展間很樸素陽春,但是值得一覽;盧明德《大遷徙》,一個我認為是中華民國美學代表的展覽,但這個展覽中偶然發現有一個展區小角落可以讓你自由地躺在北美館的地板上五分鐘,也是一個耐著性子看完的好理由。

而我非常非常的喜歡羅智信〈像是一個夜店的小便斗〉,喜歡到甚至像是撿到寶一樣,不輸塩田千春展給我的感受。其實我沒有去過夜店,但這個展很符合我對夜店的想像,除了給了觀看者像是在cosplay的興奮感之外(至少對我這個都市俗來說是的),裝置藝術本身不僅毫無違和的融入夜店景象,還能夠反運用那些污穢粗俗的設施,成為詩意的言語出口,不知為何讓我在看展的過程中一直聯想起巴塔耶的文字。

一些〈像是一個夜店的小便斗〉的錄影:

總之,我很喜歡這一場視覺的盛宴,喜歡那些我看到的,和沒看到的。

塩田千春:顫動的靈魂 展期:2021.07.13起,線上預約進場(週一休館)展覽至10月17日 地點:北美館 一樓 1A、1B 展覽室 票價:全票30元/優待票15元