由武汉百步亭“万家宴”说起-真实的公民社会

疫情中,没有人不是受害者。武汉市政府在防控初期的一些表现,导致了后续不可控制的结果,其中,一则新闻广受关注,根据报道,在1月18日小年夜这一天,武汉市江岸区的百步亭社区举办了万家宴,四万余家庭共吃团圆饭,2月4日,微博上“百步亭爆了”的条目上了热搜,网友反映,大量的楼栋被贴上“发热门栋”,由于各方面原因,具体确诊案例和相对感染率仍不得知。

“有了疫情为什么还要搞万家宴”,武汉市市长,F4之一的周先旺在回答记者时称,“百步亭是中国群众自治非常好的一个样本,他们每年春节前都有万家宴的习惯,每年的重大节日他们也会组织一些活动”,周市长的回答是甩锅吗?我们也不得而知,本文想追问的是,万家宴真的是群众自发前来组织的吗?举国上下救灾中,民间力量自我组织、自我救援,井井有序的万家宴和他们相比,谁才能代表真实的公民社会,代表真正的行动力量?我非常喜欢《对近期自然灾害的一些结构性反思》一文,也相当同意文中关于媒体监督,民间团体等的看法,作为一个零星在地方政府帮做过一些所谓“群众自治”活动的人来说,想谈一谈我所认知的目前地方政府的所谓社会治理究竟是自治还是更严格意义上的“被治”。

1. 被装饰的街市平安,受强制的公民参与

让我们先回到“百步亭社区”,此前,百步亭社区治理在全国治理方面已出了很多风头,它是全国文明社区示范点、全国和谐社区建设示范社区,是全国先进党组织,得到中央宣传部、中央文明办、建设部、文化部的肯定。这些殊荣下,百步亭到底“先进”在哪里呢?

从行政划分上,百步亭社区实际上相当于一个街道,但它是“全国首个不设街道办事处的新型社区”。占地约4万平方公里,入驻人口18万左右,社区党委直属江岸区委领导,下设15个党支部,9个社区居委会。

第二,在来源上,它特殊在是由企业深度监管下的社区。1995年百步亭集团开发建设,既包括商品房、经济适用房,也有廉租房,是一个混合型社区。因为没有街道办事处,现任百步亭集团总裁的王波是百步亭社区管委会主任,被称为“小巷总理”;而百步亭社区的党委书记则是百步亭集团有限公司董事局主席茅永红。

第三,管理上,结合房地产开发、政府职能和物业服务一体,百步亭开发公司成立于1995年,百步亭物业服务公司成立于1998年,百步亭集团成立在2003年,党委和管委会设立在2000年,成员分别由开发公司和物业公司领导、政府代表、居委会主任等组成。在中国,物业公司和开发商同属一个集团并不罕见,一些大型的房地产公司都有采取这种做法,在百步亭中,则是物业公司、开发商和政府角色合为一体,也就是在这个社区中,所有的资源包括配置都属于一个大型“上帝”,它是百步亭集团,也是党。

为什么说这个全能王是上帝呢?因为百步亭社区受到所有的关注和荣誉中最凸显的是红色引擎,红色物业。

(业主群体中的党建引领已成为地方学习的榜样)

2. 红色治理新模式,你的自治不是“你想的民主”

物业公司是小区的实际维护者,想要拥有高水平的社区服务,物业费相对来说应当更高,但是在一般城市中,对于物业费都有价格管制,便宜了居民,但一定程度限制了物业公司的发展。百步亭社区文明、整洁、受领导关怀,其背后深层的原因是有人“买单”,这个买单者即是集团买下的政府,包括管委会在内的工作人员,工资和办公经费都是由物业公司支付,打造一个“社区自治”的典范。

这个自治有楼栋自治,以楼栋为单位,设立楼栋长,在“万家宴”事件爆发后,有网友爆料安居苑小区55栋楼有33栋被贴上“发热门栋”,不知道这张纸条是由谁贴上的,毕竟在社区管委会下有居委会,有主管楼栋长、楼栋长、小小楼栋长(以中小学生为主);

这个自治有文化自治,有礼仪讲座,有文体活动,“万家宴”就是社区文化建设的“品牌”活动,由每家每户制作菜肴,到农历小年吃一个团圆饭,距今已经举办了20个年头。

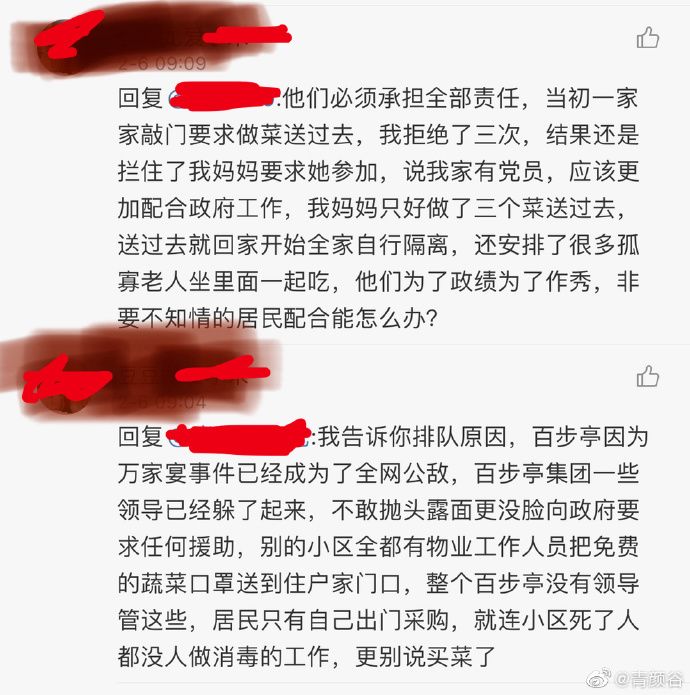

如果我们将这种自治统称为social autonomy(二十四字核心价值观中的民主做法指的正是这些),我们可以看到热闹红火的吃饭场景,邻里互助的温情,政府和居民和谐相处,这是他们想让我们看到的,在一定程度上这也是真实的,但真相不止一面,另一面则是更加脆弱的公民社会。一个无法取消的“万家宴”,哪怕当时很多居民和集团领导已有警觉;一场配合政府的表演秀,在网络上有很多人分享自己的情况,万家宴活动被强迫去送菜;一次被戳穿的假象,事发后集团领导不敢抛头露面,基本的卫生消毒做的还不如别的小区,疫情隐瞒不报……

如此,居民只好自己上网络上进行求助,那个宣称互助、稳定的系统犹如纸面巨人,瞬时倒下。一位名为许志的社区工作者受访时说,对于疫情,他周边的社区工作人员是知道的,“18号当天武汉还没有封城,但我们有内部一些消息,说会封(城)。但是宴会还是照常搞了”。这些话在如今看来分外悲情。

如果我们承认这种自治是自治,有万人参与是公民社会彰显出的活力,那么假使在政府只有一个声音的时候,民间也不会显得如此无力和顺从,归根结底,在官方所谓“治理现代化”的推动下,事实上是对公民社会的进一步削弱。此前,尽管公民社会组织不够发达,但是有零星的业委会和独立的团体,在红色自治下,所有的社会团体被收缴,公民社会完全仰仗于政府的行为。如果说在过去,百步亭集团领导可以以个人与政府进行恩惠互换(这也是庇护主义的定义),那么现在,一个庞大的百步亭社区则是透过一个层层建立的制度与政府进行恩惠互换。

现代自由主义市场逻辑下,物业公司,开发商和政府是追求不同的目标,有不同的诉求和职能,应当尽可能划分好彼此的界限,很可惜,百步亭只有一个大家长,很难避免悲剧的命运。

3. 苦不堪言的基层社区工作者

如果要实现群众自治和民主之间的过渡,离不开真实的公民社会,它的条件应当包含自愿性、沟通性和公共性,其中自愿性是首要条件。这种voluntary指的是非政治权威或市场诱因而结合的,真实的公民社会中,人们可以自愿选择和谁结合,并不一定是家族,更不应该是国家场域的强制。真实的公民社会中,言论当自由,结社当自由。

而在举国体制下,我们又看到一种奇景,不仅是百步亭,各省市的居委会在疫情面前都承担了巨大的责任,他们负责和物业公司一道登记出入,做好防护,但是,繁琐的填表行动让官媒人民日报都看不下去了,直呼基层人员“三头六臂”,还有种种“蠢操作”,如入户量体温,造成交叉感染;以及在医疗条件没跟上的前提下提倡社区隔离,社区在根本不具备防疫的条件成为一个又一个危险感染的场所。而在基层社区工作者的朋友圈中,加上网格员,仍然应付不过来巨大的工作量,首先,卡点就消耗了大量的精力,同时还要面对上级部门各式各样的表格,信息,每天报工作亮点,这种行事风格,在扶贫工程中屡见不鲜,也用在传染病的防治上,使得正常防疫工作反而沦为第二位,并且,基层工作人员自身的防护措施也不能完全得到保障。可以想见,在疫情结束后,可能会又新增一波社区工作者的招聘,尽管他们的薪资水平非常低,尽管这份工作连铁饭碗也称不上。

在学习百步亭的先进治理经验之时,我找到很多总结出来的“工作法”,诸如三个必到,五个必访,百步化解矛盾,百步活动参与,但是没有一个工作法能够适用现在和平时的工作。社区工作者的角色,在真实的公民社会中,应当是作为国家和社会的中介,是公民社会的传送纽带,但是现在,他们是有自己利益的物业公司,是政府职能工作者,他们是你我的亲戚、朋友,却唯独不能代表你我,也没法代表自己。

改善公民社会状况一般有两种出路,一是增强公民社会的强度,也就是让弱势群体可以结合的空间,自主地表达自己的诉求,游行示威是,在朋友圈悼念李文亮医师是,但是在社区主任要求下准点喊“武汉加油”口号不是,这种区分是显而易见的,基于自愿;二是扩充公民社会的范围,使得原先被排除的群体获得政治上的关注和赋权,《结构性反思》一文中注意到两神医院的建立中建筑工人的身份被隐匿,取而代之的是国家机器的象征受到人们的广泛关注,也是公民社会薄弱的体现。这种范围的扩大,应当是建立工会,建立联合性社团,而不是在由街道-社区-小区建立延伸体制内层级的触角。公民社会的逻辑和官僚组织的逻辑根本上是相反的,一个是从小到上,一个是由上到下,因此,动员和自治从来不是政府能够完成的目标,良治的政府,至多,能够建立制度化的渠道,保障公民参与的传递,保障个体的各项基本权利。

在比较公民社会的强度上,一些人认为,十几年前的状况要比现在好,好就好在之前公民能通过一些抗争政治的手段来明确表达自我的诉求,诸如上访,家庭教会,独立候选人的选举。而经过这些年的发展,在治理现代化的管控下,在诸多“自治”的背后,是越来越多的网格员,填不完的表格以及面面俱到监视领域,一半的声音被压制,一半的声音被吸纳进所谓的制度性参与,最终,削弱了公民社会的能动性。红十字会是一例,三自教会是,红色“业委会”是,所有本该独立的,拥有或潜在拥有动员能力的团体生活都能被政府吸纳,于是在日常和灾难面前,我们都看到自发的公民活动和原本处于中介地位的公民社团的断裂,网友说,“我们宁愿将钱捐给饭圈女孩,也不要捐给红十字会”。但是由于巨大利维坦的压力,民间力量一如浪花一样零散,同时缺乏规则将公民社会的力量集聚到公共政策或对公共政策的监管之中。

百步亭社区并非一个个案,在我所认识的地方治理中,百步亭可能算是发展最好的一个,它有花园式社区,有自己的卫生服务站,有自己的娱乐活动,在往年的小年夜,它有热热闹闹的团圆饭。但是这一切并非基于一个真实的公民社会,它只是一个被精心包装的芭比娃娃,用来向其他地区甚至向国际展示我们的“社区自治”,我们的基层活力。真实的公民社会是微博上惨痛的呼喊,他们零碎,他们极少数能被听见,他们在线下被维稳。无论我们生活在何处,我们都是一个百步亭社区,有一个共同的大家长,它掌管了我们生活的方方面面,由它来裁决我们的行动,我们是戴上脚镣跳舞的一群人,在灾难面前,我们警觉,却无法逃离。最终,这个大家长也许能够集合它拥有的所有资源战胜灾难,那么接下来,伸向社会的手和措施会越来越多,所有的社团生活都被殖民。

那还要不要相信这些“社区自治”并继续去做呢,从我的观察来看,绝望中也并存希望,公民社会事实上是人为的产物。在这一过程中,社会从未偃旗息鼓,民众被教育,民众在成长,甚至不光是民众,基层工作者在这一过程中也更新了思维,官僚集团从来不是铁板一块的,像所有民主化进程中发生的那样,公民社会和改革人士来自方方面面,来自奔走呼告的你我和他(她)。

“不忘初心,主题教育”的活动中有一项叫做“背包调研”,号召各级领导逐级向下考察,到了街道这一级,也要求大家下去背包调研,一位街道干部就很生气地说,“我这每天都在社区走了几万步,你叫官老爷们背包调研,我每天背包我还能下到哪里去呢”。另有基层的官员在考察完台湾的里长办公室后惊讶说,“原来一个地方根本没那么多事务”,这时他回头发现自己办公室罗列的日常百余项任务其实通通都是政治性任务,如果他们能看到这些,他们就也是我们的一员。

百步亭社区加油,我们一起加油!