【讓愛發電】以母系社会为透镜,翻看父权话语 (三)|听一听,停一停

第三章

最近家暴的新闻,让我修改了一些原本的写作计划。原本我并没有打算写太多关于男性的部分,一是男性的问题不是我感兴趣的。二来我并不是男性,男性的问题还是要男性自己去解决,男性的解放还是要交给男性自己。尽管这比女性对抗自我厌弃还难,不仅是权力结构之深,还因为特权的特点就是使人不知自省。因此,我增加了一些男性方面的内容,并与父权制结合起来。但男性的问题,终究还是男性自己要面对的问题。

该视频有中文字幕的地址:http://t.cn/A6bLPxmC

最近,我看到有许多人开始点出男性自身非常根源性的、一些被父权所结构的部分。比如第一章末尾用的微博截图,问男人与阳具的关系;比如杨笠说的“男人的自信”,这种种有力的观察都指出了phallus中心对男人的塑造。总的来说,男性的问题大部分情况下,就如一个平放的1元硬币:上面的意识层面是1(阳具自信);下面的潜意识是菊(阉割焦虑)。但又恰恰由于这phallus中心和阉割焦虑,导致很多男性往往更难接受一个“什么都没有”的女人说出这一点,这就显得他“太不行了”。这深深的焦虑也会引发他用暴力对待女性。

比如我最近看到的一个事件。一个女孩说她在排队时让一个男人别插队,对方就开始疯狂辱骂她,说她“假清高、见一次打一次”(大陆几乎没有人会制止这种暴行),这把她吓坏了。微博上相似的实例更是数不胜数。写了《爱说教的男人》(Men Explain Things to Me)这本书的女性也遭到许多来自男性的死亡威胁。

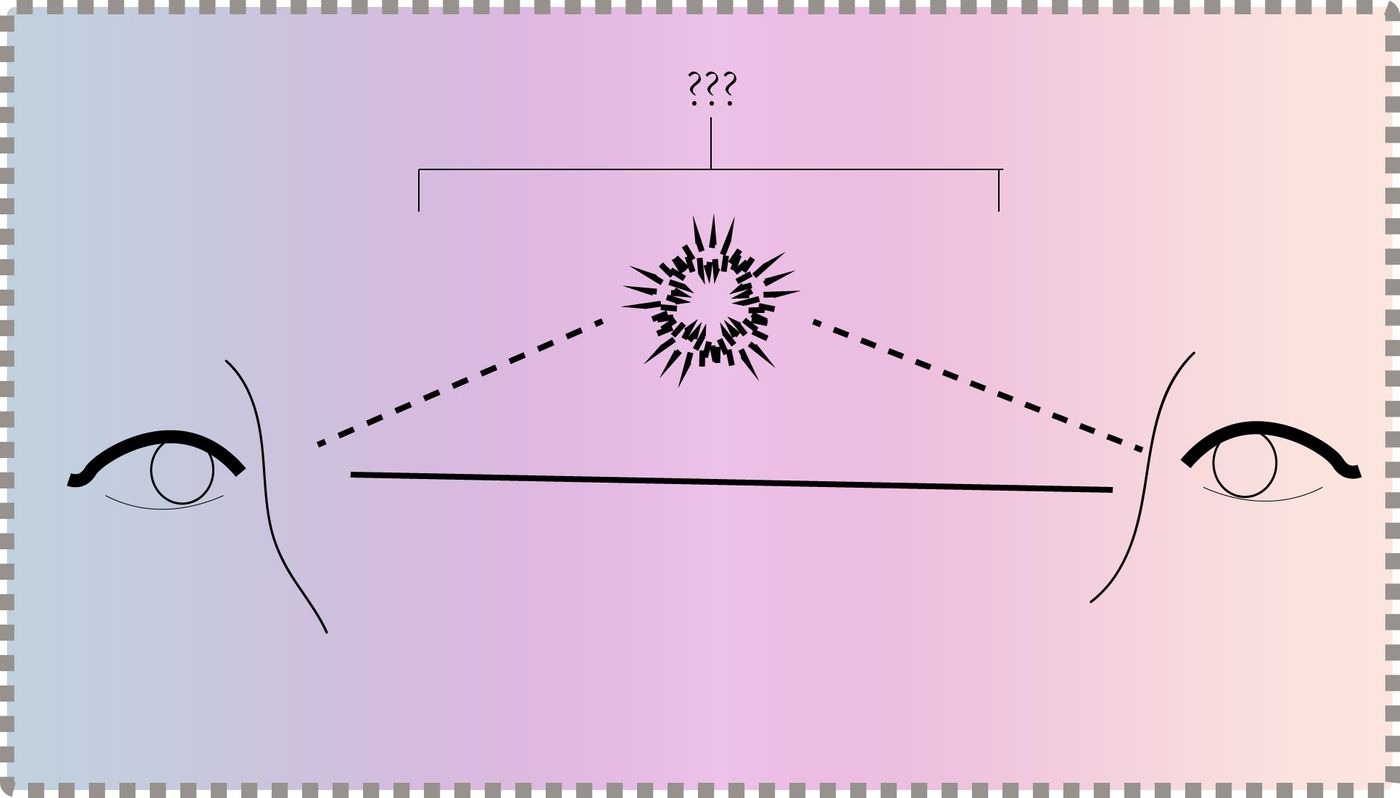

这些事例恰恰说明了男性靠父权建立的自我是非常脆弱的,时常要受焦虑的牵引,又无能面对,只能靠暴力发泄。但暴力不能帮助任何有自尊的自我的建立,因为这完整的、自尊的自我,是需要一个真正的他者的目光的。不是父亲的目光,不是父权的目光,不是phallus的目光,而是他者的、平等的目光。但在phallus中心的话语下,这样的目光难以存在。

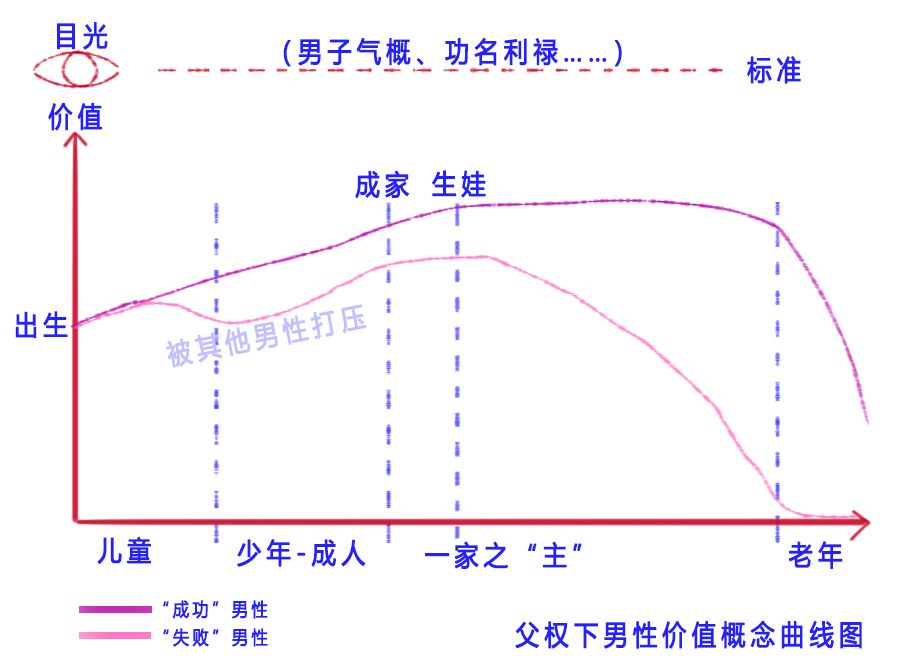

在一个父权家庭里,想成为被认可的男性就要有“男人样”、必须保证象征的阳具是勃起的状态,但这不现实,父权对男人的标准与对女人的标准一样都是不可能达到的。如果在男孩在成长期间要给予他真正的尊重,至少这尊重必须超越“儿子”这一身份,仅当他仅仅是他自己,而不是phallus的附属物,才能看到他是谁。

同时,父权给了男性太多特权、利益,“儿子”(而不是孩子)的重视(目光的聚焦)、资源的倾斜不必多说。另一边,没有阳具的人则完全被忽视,或伺候着(有阳具的)父亲,这些女性的遭遇隐含着另一种威胁:被阉割了、没有阳具你就什么都不是。这样的威胁带来的恐慌进入了无意识,让男性更为焦虑。

如前文所说,在摩梭,不管男人还是女人都是完整的人,没有因为有阳具而自卑的,也没有为阳具而自负的。摩梭男人也不需要做一个权威者,给亲爱的家人以压迫、暴力。也因此摩梭的男人也更为自由,没有功名利禄、男人气概的束缚、压力,也没有暴力对待他人带来的内在的脆断。很多人可能会很疑惑,为何暴力对待他人的施暴者内在是“脆断”的?

父权总爱创造悖论。唯一phallus中心的话语不允许男人们说不行,否则就是对phallus的阉割。在没有“不行”的情况下,就不可能有美惠三女神那样平等、和平、共享式的相处。男性之间就总要有斗争(比如互相比谁尿得远,谁尿得远谁就如加了phallus的光环),总有“王位”要争夺,需要去踩低、打压比自己弱的男性,成为暴力的人。只要露出一点“我不行”的态度,就会招致暴力。这样的环境里,男人需要不断地向男人集体递交各种各样的投名状,天天致力于“证明自己是个男人”、证明自己和所有男人是“一伙的”。比如嘲笑表达了软弱一面的其他男人;比如结伴嫖娼,再不舒服也要忍着一起去;一起抽烟,一起对某次性行为或女同事品头论足。如果不加入,就有可能将面临暴力、孤立。可加入了,也没能获得真正的尊重。在这样的境况里,成为“大哥” “让别人都怕我”、让别人仰视,变成了父权下男性希望得到的虚假的“尊重”,而遮蔽了平等的可能。

Tips:结合前文提到的能指链条,可以自由联想出一些词语链,比如:雄性——雄起——成功。

这样的境况再糟糕一点,就可以预见暴力将贯穿男性的一生。他是被暴力主宰的,也只能用暴力去主宰他人,但暴力不能带来内心的平静与宽广,也就很多话也就听不得,一点刺激、一点他觉得失控的、焦虑的,心就脆断了。

这章还要讲拉康意义上的俄狄浦斯情结和神经症,这是关乎男人的大问题。在上一章,我提到了父权社会是用“父亲的名义”来切断母婴之间的二元关系的:婴孩一开始是与母亲互相欲望的关系;随着成长,孩子发现母亲是欲望着“父亲”的,母亲并不是这个世界的全部,而孩子自己也不是母亲的全部。这时候,母子互相欲望的模式就被打破了,孩子开始转向“父亲”。这个“父亲”是象征的父亲,而不仅仅是真实的父亲(有时候真实的父亲也不能起到“父亲的名义”的作用)。象征的父亲往往是母亲所没有的东西、是把母亲注意力从孩子身上拉走的东西,可能是道德律法、是权力地位金钱,甚至是母亲的工作。

有了这个转向,精神分析就会认为孩子开始进入“俄狄浦斯情结”了。男孩在这时候,就会知道自己将能成为“父亲”(比如“做大官”);自己的能力的象征、快乐的符号“阳具”将会长大,就如phallus一样充满光环;他将取代父亲、成为父亲,此时母亲将再重新注视他。在他为自己的阳具引以为傲、以此为快乐源泉的时候,失去阳具的焦虑也伴随着他。这焦虑与这快乐是硬币的不可分割的两面,在生活中可能以玩笑、逗弄的面貌出现,比如在乡下,男童常常会被男性亲戚弹小鸡鸡。这phallus的象征一边吸引着注意与逗弄,一边彰显着脆弱和可能招来的惩罚,加上唯一阳具的竞争,令男性在成长中身体的快感、身体想象被缩减至只与阳具相关。但关于阳具的快乐幻想,背后必有阉割阴影紧随,同时阉割的执行者常以父亲、父权的面貌出现。这就形成了另一个权力链条:因为还“小”,就活在阉割恐惧当中,只要长“大”了就会成为父亲,可以战胜其他“小弟”;可大小是对比出来的,因此只要有机会显得自己“大”,就会抓紧展示(所以男性热爱说教、被一些女生嫌弃爹味,并不奇怪)。

在拉康这里,进入了俄狄浦斯情结的人,被称为神经症,是一种人的主体结构。

除了神经症,还有倒错结构和精神病结构,是拉康所区分的三大主体结构(三者间并没有谁更健康,在拉康看来健康与知识一样,是一种妄想)。

在这个模型里,人之初都是欲望着母亲这一原初大他者的欲望的。因为胎儿状态持续的时间长,因此婴儿对自己的身体的感受都是分裂的、无法控制的。这样的感受与母亲给自己的抚摸、照顾带来的身体感受(这些感受简直太重要了),都属于无法言说的实在(Real),而母亲的注视、抚摸是婴儿想象的身体成长的开始。在这个阶段,我们对应三界说,称这母亲是实在(Real)的和想象(Imaginary)的母亲。

在照顾孩子过程中,母亲还要用语言呼唤孩子的名字,描述孩子的身体感受(“是不是饿啦?”),对孩子的期盼(“宝宝快长大啦”),用语言将孩子命名为一个主体、编织ta想象的身体、时间的序列。但并不是每个人都这么幸运,尤其头胎女儿,母亲在失望中并不一定会对孩子说话。

在些之后,孩子越来越长大,能以语言去描述一切他所感所知的,他发现母亲有想要的孩子之外的事物、人,这个世界有更大的规则、道德、法律(父亲)。这是一个人类从实在界和想象界进入象征界(又叫符号界,Symbolic)的过程,而知道了“父亲”的存在,并转向靠近“父亲”的,则是神经症主体。

(Tips:精神病结构的主体的遭遇则不太顺利,可能父母在ta降生后,没有将ta命名为一个主体,对ta的照料,也使ta想象的身体并不整全,常常分裂,如果父母不告诉ta关于成长与时间,ta的时间序列可能也是乱的。即便后来精神病也学习了语言,但在最初的时刻,ta就已经没有进入象征界。这在后几章会提及。)

通过语言以及语言背后的phallus,这孩子渐渐可以离开母亲,但ta总怀念母亲的怀抱,甚至是温暖的子宫。ta便在符号界去追寻这痕迹,这痕迹标示了ta回不去的最快乐的时刻,这最原初的爱的痕迹在符号界里被切割得只剩一点局部,这一点小东西,拉康叫它客体小a(objet little a)。一般情况下,异性恋男性追寻的客体小a是大胸、屁股、红唇一类的。这对一个完整的女人而言,只是一个局部,但神经症男性总是迷恋这局部,而非一个整全的女性。再加上phallus中心的权力,男性便可以将一个客体小a组合出来的女性命名为完美的女人,一个虚幻的不存在的却可以在符号界存在的女性。

实在界的一切,也因为神经症的主体完全处在符号化了的世界中被遮掩了起来,他的无意识身体有坚实的边界。可以说很多神经症常常连一点窥视实在的裂缝都没有,只有一个符号推导到另一个符号,一个词(能指)滑到另一个词(能指),围绕着phallus空转。这也是林奕含感慨的,房思琪的国文老师为何能如此“巧言令色”,相较之下,房思琪却无时无刻不在被无法言说的实在冲击着。

一个完成俄狄浦斯情结的男人,就会像我们常看的美国电影的男主角一样:挑被符号化为权威的男人(父亲),爱慕美丽的、被符号化的女人(原初母爱的痕迹),也追寻着符号化的“成功”。

在父权社会,俄狄浦斯情结是大部分男性的路,对父权的执着与追寻人之初母爱的痕迹构筑了他大半生的行动。现实也不是电影那样美好,大部分人都只能服从于权威,也看不见符号化之外的女性究竟是什么样的。

儒家文化地区的父权有自己的特色,家长与孩子的黏着、权威、控制更强。这与儒家文化中君臣、父子、夫妻、兄弟姐妹的二元上下级的分层不无关系。这样的格局就形成了一个权力链条,最终只有一个人是所有人的父亲,就是皇帝(对比一神教的文明,只有上帝才是唯一的永恒的父亲)。我也曾见有人抱怨自己的父亲,在家是皇帝,出门是“领导的孙子”,可以看到这个父权链条如何地结构了人。

进入俄狄浦斯情结的女人与男人则非常不同,并没有什么荣耀或者可成为父亲的可能。而是得承认、接受自己的缺失,知道自己“什么都没有”。同时发生的还有对母亲的失望,拒绝认同母亲,转而认同一个有女人味的女人形象以靠近“父亲”,成为一个被“父亲”承认的女人。

但在母系的摩梭,这一切又是怎么样的呢?

在一个mi中心的话语,男性没有phallus荣耀之后,反而可以更做自己了。没有对阳具的过分自信,那些阉割焦虑也就都没有了,没有人会去逗弄他的小鸡鸡,而是将他视作完整的人,而不是他身体一个器官的附庸。也没有人要因为他是个男人而踩低他,欺负他。

那么他的位置呢?是边缘的、被忽视的吗?也不是,就象征层面来看:在摩梭家屋中最重要的母屋里头有两根最重要的柱子,一根女柱和一根男柱,这两根柱子必须是同一棵树的,女男同源,共同支撑家屋。在整个家屋中最重要的地方:火塘,居住的祖先的灵魂也不分男女。男人死后的灵魂,将回到家屋的火塘,就如回到母亲的怀抱一样——而这恰巧也是父权社会中大部分男性最根本的、也是处于无意识之中的需求。

摩梭的女人,并没有成为一种父权父亲式的女人。首先并不存在被阉割的可能,也就没有这样的焦虑,女人与子宫是一体的,她们的生育能力是毋庸置疑的。她们也不会有过度炫耀的“性器自豪”,女性的性器官本就不易被自己看见。而更重要的是,摩梭人对孩子的抚养不分男女,这让她们不会成为一个器官的附庸。在摩梭,母亲是复数的,并不需要取得王位,成为唯一子宫,而是互相照顾、联系的女人们。她们也不需要成为律法的化身,成为不回应孩子呼唤的权威,自有祖先来做这件事。

我们可以看到,神经症的主体结构与父权有着紧密的关系。神经症男性是认同了象征的父亲及其背后的phallus,但又因phallus实际上是不可能被拥有的,而陷入总要“证明自己有阳具”的仓鼠跑笼里;神经症的女人则是承认了自己缺憾,认同了象征的父亲及其背后的phallus,不断地将自己化妆成phallus,以期青睐。 而在母系的摩梭并没有这样的主体结构。

我们今天的世界,大多是由神经症的人类所建立的,也因此,神经症被定义为“正常人”,这就如父权社会,男性才是一个完整的人;曾经种族隔离的美国,也只有白人才是人。母系社会的文化恰恰说明神经症结构并不是必然的、唯一可以“正常”生活的人类主体结构。我们可以不用那样生活,男人可以不执着于拥有phallus,女人可以不成为被欲望的客体(phallus)。

可能有些学精神分析的人会问,如果没有phallus,拿什么抵御实在的冲击?但就如前文所示,语言并不需要是phallus中心的,依然可以帮助人编织自己的感受。但实在不仅是来自身体的,还有生死意外,都会带来实在的返回。

摩梭人的家屋里,母屋边上有一个门,叫生死门。生死门的另一边是一间小屋,孩子的出生和老人的去世都在这里发生。孩子出生的事情,是女人们负责的,男人不能踏足;老人的去世,是男人们负责的,女人也不能进这个门。在老人死后,要洗净身体,将ta的身体摆成婴儿在母胎中的样子,放入桶中,经过一系列仪式火葬后,再将灵魂牵引回家屋的火塘之中。

生与死,对人类而言都是来自实在的冲击,实在是无法言说的。在现代汉文化地区这二者都被摒除出日常生活,都在医院里发生就完了。我们对墓地设在偏远的郊区习以为常,但在菲律宾,城市中央的公园也是墓地,在很多国家,死者不会远离原来生活的社区。在摩梭,一个家屋的祖母、老舅舅和13岁前的孩子,都在母屋生活起居,就在生死门旁。母屋又有火塘,这是一个家最重要的地方,日常吃饭会客都在这里,吃饭前要先给火塘的祖先盛饭。火塘旁边,禁忌也是最多的,关于性的话绝不能说,仪式浸入日常。

我们对生死及其背后广袤无法言说的实在,要采取什么态度呢?摒除?压抑?或者麻木?人面对实在,常如孤身曝露在冰天雪地之中,或者感到穿心的焦虑、完全的失控。但实在是不可能被逃离的,它永远在那,它总会发生。摒除它,死亡焦虑便会以别的形式回归,不可言说的创伤也不会消散。有人说phallus就好像一个纽扣,攥紧它就能面对令人恐慌的无序的实在,但又由于父权过于单一、强大,最终符号世界只是围绕phallus空转。Phallus中心的世界,并不能让人更放松地知晓实在,面对生死,发展与此相处的能力,就像摩梭那样,无论从山林树木皆有神明的自然观,还是与生死相近,以另一种日常化的方式与无能言说的部分相处。