葛剑雄“逆练”左翼历史理论:如何理解“统治者书写历史”?

文|淋署

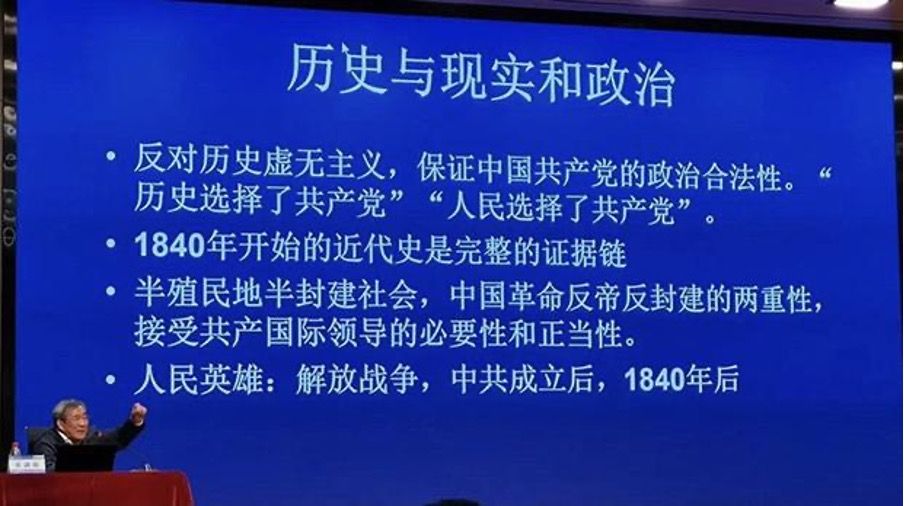

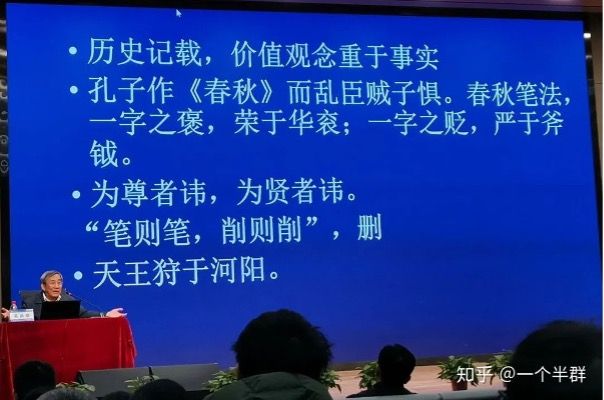

历史学家葛剑雄讲座事件目前还在舆论界持续发酵。有人挖出他年初的一场讲座《我们应该怎样对待历史》,在公布的现场演讲幻灯片上,可以明白看到这样的观点:“历史研究坚持真理,尊重事实;成果应用,国家利益至上。”他强调,中国几千年的历史记载,一贯是“价值观念重于事实”、“强调政治的合法性,为现实服务”。因此,“历史就是要维护当代政治和当代政权的合法性的”,于是中国近代史的研究就是要维护近代史上的胜利者——共产党——的合法性。

不仅是知识分子的国家主义言论——在这个时代,此类言论、此类知识分子倒是早已见怪不怪了。舆论聚焦的其实是葛剑雄其人的“堕落”,因为无论在学术上还是政治上,葛剑雄此前都以“敢说话”而著称。他的学术代表作《统一与分裂:中国历史的启示》(1994年)大胆质疑了1949年以来主流史学界所谓“中国历史上统一是主流、分裂是支流”的观点,提出分裂时期的总长度实际上大于统一时期,分裂才是常态。他进而在书中列举了统一政权的种种罪状、分裂政权的种种功绩,论证了封建时代历史条件下分裂的“优越性”。作为全国政协常委,葛剑雄也因为在政协会议上敢于直言、敢于质疑官员而有昵称“葛大炮”。那么,他何以至此呢?

对“统治者书写历史”的两种解读

在对葛剑雄言论的批评中,有一种典型的自由主义回应:历史研究怎么能是为当代政权服务的呢?历史当然应该是客观真实的、独立于政治的;只有在当代中国的环境下,历史才会为政权服务!比如“维舟”在评论葛剑雄事件的文章中写道:

(对于历史和政治的关系而言)理想上,最好的可能既不是“得到允许的自由”,恐怕也不是不管不顾的激烈冲突,而是“上帝的归上帝,凯撒的归凯撒”,当两者分离,现实政治也不需要从历史中寻求合法性了,从而真正解放历史研究。

在原则上,我们非常认同理想的学术场域应该保证自由的研究、民主的探讨,反对国家主义审查机器的暴力干预。但所谓“当两者分离,现实政治也不需要从历史中寻求合法性了”这种想象实在是充满了古典自由主义特有的天真。“维舟”接着写道:

但如果真到了那一天,就像如今在发达国家所见到的那样,我们可能会发现,从政治人物到普通民众,对历史的兴趣也将大大淡化。说到底,中国人对历史的兴趣,在很多时候其实是对政治的兴趣。

难道对历史的兴趣也是所谓中国人“国民性”的一部分吗?不知道发达国家的进步民众和进步知识分子如果看到这段话,又会作何感想?如果说“发达国家”政权确实较少对历史研究进行直接、暴力的干预,那么其民众对历史的兴趣也不会因此就被淡化。举一个简单的例子:美国2020年发生“黑命攸关”(Black Lives Matter)运动后,大众对20世纪60-70年代黑豹党历史的兴趣就大大增加了。比如,今年奥斯卡最佳影片提名名单(共8部)中就出现了多达2部的黑豹党题材电影(《犹大与黑弥赛亚》、《芝加哥七君子审判》)。而此前几十年来美国公共舆论、大众传媒上对“非暴力”的马丁路德金、“暴力”的Malcom X和黑豹党的历史书写,也不断塑造着人们对当下黑人运动的认知。历史,从来都是关于现实的——“一切历史都是当代史”,无论何时何地。

对葛剑雄言论的批判,恰恰应该从承认“历史从来都为现实服务”这一观点的正确性开始。面对自由主义者的指责,葛剑雄回应道:“我不就是捅破了一层窗户纸吗?你们为什么要这样大惊小怪?”。确实,葛剑雄只是重述了左翼批判理论、历史哲学早已揭示的基本事实:在阶级社会、父权社会中,历史作为意识形态-上层建筑的一个重要组成部分,在大多数情况下只能服务于统治阶级、统治性别群体的利益。正如本雅明在《历史哲学论纲》中所言:

一切统治者都是他们之前的胜利者的后裔。因而寄与胜利者的移情总是一成不变地使统治者受益。历史唯物主义者明白这意味着什么。登上胜利宝座的人在凯旋的行列中入主这个时代,当下的统治者正从匍匐在他脚下的被征服者身上踏过。按照传统做法,战利品也由凯旋队伍携带着。这些战利品被成为文化财富。

历史,作为本雅明所谓“文化财富”的一种,是由胜利者-统治者携带的战利品。然而,作为左翼,我们要进一步追问的是:“捅破窗户纸”后怎样?当我们明白了历史是统治者的历史,我们能不能去主动发掘、书写统治者之外的历史(工农、女性、第三世界、少数族裔、LGBTQ等等的历史),去参与到改造社会、挑战统治关系的行动中?还是我们更加熟练、更加心悦诚服、更加毫无愧色地去为统治者书写历史呢?汉娜·阿伦特论及极权主义历史书写时曾指出:

他们对于历史编纂中大量作伪并不特别愤怒,反正一切极权主义政府都有份,并且也清楚地宣布自己参与了极权主义宣传。他们相信,传统的编史都有作伪现象,因为其中排斥了人类对被剥夺权利者和受压迫者的记忆。……马克思想根据阶级斗争来重写世界历史,这一尝试甚至吸引了不相信他的论点正确性的人。[i]

虽然我们不认同阿伦特从自由主义立场出发,将共产主义和法西斯主义都划为“极权主义”的看法,但她的这一分析仍值得今天的左翼深思。当马克思指出传统历史书写排斥了受压迫者,因此是在“作伪”时,我们必须看到,他可能也出人意料地收获了一批右翼法西斯主义读者:这些人并不关心马克思的意图(即阶级斗争),只是想找到一个借口在历史编纂中公开地造假。

左翼理论的右翼“逆练”

可以说,葛剑雄事件完美地展示了又一个“逆练”左翼批判理论的案例。“逆练”一词的流行,源于2019年北外某研读班对法国哲学家米歇尔·福柯的“逆练”。福柯在《规训与惩罚》中,描绘了名为“全景敞视监狱”的技术对人们的监视与控制。一般认为,福柯对这样的技术持有批判态度,而该研读班的一篇学生习作《全景敞视主义及其对中国社会诚信建设的借鉴意义》却主张我们应当大规模地使用类似的技术。

那么,左翼批判理论为何会被“逆练”?在“逆练福柯”引发的讨论中,已经有分析者指出:

第一,左翼批判建立在对当前社会的刻画上。即便这种刻画带有夸张或者抽象,但它需要准确捕捉到社会的核心形态。第二,左翼批判不把这种对社会的刻画当做终点,而是应该将议程设置为建设一个不同的未来社会。只要左翼批判做到了第一条,没做到第二条,或者讨论了第二条但被忽视或抹去,那它当然有可能会被它所批判的对象拿来使用——因为它准确地刻画了社会现实呀。正因如此,第二条才重要。[ii]

换言之,左翼理论刻画、批判当下社会,批判历史上存在过的所有不平等、不自由的社会,是为了改造这样的现实,创造未来的理想社会。如果失去对未来社会的愿景、改造社会的行动,那么左翼批判理论就有被其敌人利用的危险。因为左翼批判理论往往撕去了当下“文明社会”、“和谐社会”的外衣和遮羞布,揭露出地表之下的种种暴力、残忍、压迫和血腥——所谓“没有一座文明的丰碑不同时也是一份野蛮暴力的实录。”[iii] 如前所述,左翼揭示出现实的肮脏面目,是为了改造现实。然而,一旦丧失了这一前提,左翼批判理论的接受就可能发生一个翻天覆地的变化——现实的规则不就是如此肮脏吗?既然我们已经了解到现实社会的规则,我们岂不是可以更好地玩这一套黑暗游戏了吗?不要再装伪君子了,不要再谈什么文明、和谐了,让我们来做真小人吧,让我们来赤裸裸地残忍吧!

于是我们会发现,在葛剑雄的“历史就是要为政权服务”之外,当下的中国舆论界也充满了各式各样的对左翼理论、左翼分析的“逆练”。比如,激进左翼批判批判西方的“政治正确”,是因为其仅仅保障了话语层面上的种族、性别平等,而无意于解决现实中的结构性不公。小粉红们则如此逆练对“政治正确”的批判:你们号称种族平等,其实不还是歧视黑人吗?你们太虚伪、太软弱了,不像我,我就敢明目张胆地歧视黑人!

甚至,整个改革开放的意识形态基础,也可以视为对马克思主义、唯物主义的一场大型“逆练”。邓小平提出的所谓“社会主义本质是解放和发展生产力”余音袅袅,至今仍构成“工业党”等主流意识形态的基石。这一“逆练”不仅合理化了从社会主义向资本主义的变质,更在改革开放初期的中国创造出一种史无前例的拜金、拜物、社会达尔文主义的文化。其内在逻辑是这样的:我们不是唯物主义者吗?我们的任务不是发展生产力吗?所以,谁最能“发展生产力”——挣大钱——谁就是最光荣的,不是吗?作为无神论者,金钱就是我们的宗教!

于是,改革开放初期的中国所呈现的赤裸裸的金钱崇拜文化,不仅与毛时代有着天壤之别,在程度上甚至也超过了大部分西方资本主义社会。这是因为在西方资本主义的发展历史上,资产阶级尽管较快地掌握了经济、政治方面的统治地位,但其文化却始终在与贵族文化、宗教文化等争夺文化霸权,迟迟未能取得完全的胜利[iv]。可以说,在文化领域,资产阶级有着某种“先天不足”,其特征是《共产党宣言》中所描述的“冷酷无情的现金交易”、“利己主义打算的冰水”,缺乏“封建的、宗法的和田园诗般的关系”所具有的“宗教虔诚、骑士热忱、小市民伤感这些神圣情感的发作”,缺乏文化意义系统所赋予的吸引力和优越感。而我国则通过“逆练”唯物主义和马克思主义,迅速解决了这一“先天不足”,树立起了资本主义、资产阶级的“光荣”形象和文化霸权。

结语:左翼怎样用历史为现实服务?

作为左翼,我们决不认同葛剑雄之流对左翼理论的国家主义“逆练”。同时,我们也不全然认同自由主义者批评葛剑雄时所采取的论述和观点。当自由主义者宣称自己的历史研究客观中立、去政治化时,他们的研究事实上也经常是在推进着某种特定的现实政治议程,这就是自由主义特有的“去政治化的政治”。笔者在前面写到,对葛剑雄言论的批判,恰恰应该从承认“历史从来都为现实服务”这一观点的正确性开始。那么,问题来了:作为左翼,我们怎样去用历史去为现实服务?或者说,我们要为哪种现实服务?

葛剑雄在他的讲座中重点提及了中国近代史研究,认为共产党的胜利是“历史选择了共产党”、“人民选择了共产党”,如果通过历史反对其领导就是“历史虚无主义”。中国近代革命史当然也是左翼最关心的领域之一,但左翼不是用革命历史去服务当今政权,而是用它去服务当下的被压迫者。除了参与直接改造现实的行动,左翼也需要争夺思想文化领域(包括历史)的领导权,让被压迫的人们掌握批判的武器。在今天,用左翼观点书写革命历史,就是告诉人们:改变不是不可能的;就是告诉人们:从来如此,便对么?

[i] 阿伦特:《极权主义的起源》(第十章:“无阶级社会”)

[ii] Simon Luo的知乎回答:“如何看待北外老师在专栏福柯研究中对近期争端的回应?”

[iii] 本雅明:《历史哲学论纲》

[iv] 关于西方资产阶级为何迟迟未能取得文化霸权,可参见程巍:《中产阶级的孩子们——60年代与文化领导权》