中国女权主义者在海外: 借用别人的地方,说我们的话

本文由“低音”与“东拼西凑”联合发布。

作者:伊达 2024/4/18

妇女、身体和社会运动

三月八日,国际妇女节,在英国西南部的小城布里斯托,我第一次和朋友参与妇女节的游行。那是周五的傍晚,我刚刚结束在一所中学里的工作。在学校,关于妇女节的讨论只发生了一次,是一个老师开玩笑地说,“今天可是妇女节,你应该尊重我”。我在旁边,却没有接话。我后来意识到,这个时刻就是那一天的隐喻,在这里,妇女节是一个不太重要的日子,是一句随口而出的玩笑。

2024年的妇女节处在世界矛盾的交叉口,一方面,巴勒斯坦的情况不断恶化,城市里每天都有新的游行、演讲、占领活动;另一方面,英国的母亲节是3月10日,紧邻着妇女节。妇女节被卡在“更为紧迫的人道主义问题”和“更私人的母性叙事”中间,像一个突兀的符号,不应该出现在此时此地。在布里斯托,这种感受更为明显,原本作为游行契机的妇女节,最后被尴尬搁置,让位于更为重要的议题。

在游行的开始,一个犹太女人站在公园中央的亭子里发表演讲,说加沙每天都有多少女人和儿童被杀害。“妇女”这个名词,和数字捆绑在了一起,成为了一个符号,成为了更宏大更残暴的历史的脚注。就像历史长河里大部分女性一样。

跟着人群从公园走到市政广场的路上,一遍又一遍重复着关于巴勒斯坦的口号,我感到既困惑又痛苦。难道没有战争,加沙的女人就好过了吗?难道发生在我身上的,作为一个东亚女性移民的痛苦就不重要了吗?那些种族歧视和性骚扰就不重要了吗?难道当下无时无刻不在发生的遭受性别暴力的妇女的生命经验就应该被所谓的国家和民族叙事所抹去吗?

游行的队伍抵达终点,聚集的人越来越多。支持巴勒斯坦的口号“From river to the sea,Palestine should be free”像海浪一样扑来。就在这间隙,站在我后方的两个棕色皮肤女生举起自己带的喇叭,突然喊了一句:“My body,my choice”。这是传统且经典的妇女节口号。许多人回头看向她们,但没有人去附和,关注的重心很快又回到了对加沙暴行的抗议上。我和她们尴尬地相视一笑,两个女孩耸耸肩,好像刚才发生的事是一个不合时宜的插曲,一句在“更严肃的议题”面前的插科打诨。接下来的游行里,我再也没听到任何关于妇女的口号。甚至她们离开的时候,我和朋友都没有注意到。

就像一个荒诞的黑色笑话,作为人群里唯一的东亚面孔,我们正好站在中间,一边是为巴勒斯坦发声的人群,另一边是刚才喊话的女权主义者。朋友手上捏着一块用英文写的“中国女权主义者站巴勒斯坦”的牌子,却从始至终都没有举起来过。尽管我们很失望,在离开游行的队伍之前,我们还是一起给占领马路的巴勒斯坦支持者们买了方便分食有独立包装的小袋薯片和面包,好让他们在英国漫长寒冷的占领夜晚好受一点。

性别、身份、种族、国家问题、在地议题、语言、文化……各种各样的议题编织成了一个网,我感到自己被困在网里,困在一种长久的结构性忽视里,不被看见。但我不知道这是个人的困惑,还是是离散中国女权主义者们的共同困境?在世界舞台上,身为一个中国女权主义者究竟意味着什么?

后来,我所在的组织“东拼西凑”举办了一个线上分享会,让大家来聊聊妇女节游行的感受。我们这些离散在世界各地的中国女权主义者们在线上碰面,分享了在街头政治的的舞台上,作为一个中国女人的困惑、喜悦和创伤。我发现,陷入困境和困惑中的,不止我一个。

分歧、撕裂,社群的政治立场

巴勒斯坦议题给我带来的撕裂感,源于女性的个人政治和国家民族叙事之间的矛盾。根据这次线上会议的分享,这种感受似乎在世界各地不同社群内并不罕见。

各地的游行都给巴勒斯坦议题保留了最大的空间,而矛盾也确实存在着。巴勒斯坦议题和女性议题,两个同等重要的议题,却在妇女节这一天,互相争夺空间和声量。

在荷兰,支持巴勒斯坦的示威者和当地警方发生了冲突,直接导致当晚的妇女节游行被取消。这也成为引发阿姆斯特丹本地女权社群内部矛盾的导火索,直接导致了当地妇女节游行组织的解体。

而在德国,由于历史原因,巴勒斯坦问题向来和“反犹主义”等敏感标签紧密相连。川参加了一场柏林的妇女节游行。在分享会上,她说,这是她第一次在正规申报过的集会队伍里看到了防暴警察,有领头的人被抓走,场面一度很混乱。

在巴以议题上政治立场的不同,也在撕裂着行动者社群。巴勒斯坦和以色列的支持者们在线上和线下针锋相对,而这种撕裂也蔓延到了中国行动者的社群之中。

在欧洲,许多中国女权主义社群是因“白纸运动”的行动而联结并最终形成的,因此女权主义社群往往和民主运动社群紧密相连,而且许多女权主义者本身也是民运的积极参与者。分享会上,川说,在柏林,共同行动的女权社群是以白纸运动为契机而形成的。管理社群社交媒体的人支持以色列,并且在公共Instagram社群账号上,公开分享了许多支持以色列的限时动态。但社群中的许多人持不同立场,或者不愿被支持以色列的社群所代表,因此,今年,在柏林的女权主义者们放弃了以集体的形式出现,而是以个体的身份参与妇女节游行。

听到这些的时候,我也在思考,成为一个中国女权主义者到底意味着什么?在海外彼此联结形成的中国女权主义社群意味着什么?我并没有一个具体的答案。

女权主义者的社群并不是铁板一块,社群内部其实是一个光谱,大家可能在性别议题上立场一致,但可能在别的议题上存在分歧,所以社群内部必然会存在着分歧和撕裂。对个人来说,如何处理这些分歧和撕裂关乎我们如何想象我们和社群,我们和社群中他人的关系。对于社群来说,社群的生态是由社群里每一个人决定的。因此社群作为一个抱团取暖和共同行动的空间,如何在多样的政治光谱上弥合不同的女权主义者,是一个需要每一个成员思考和努力的问题。

奇观、歧视,作为一个东亚移民在欧洲

妇女节的第二天,我和巴塞罗那的朋友星星打了个电话。她在巴塞罗那参加了妇女节游行。

星星告诉我,那天巴塞罗那很多团体、组织都走上了街头,她和朋友们都参与其中。一个白人男性突然走过来,告诉星星和她的朋友们,他是警察,在维护秩序,要求她们离开游行。在人潮汹涌的街道上,这个要求突兀且不合理。她们是唯一的东亚面孔,而且也只有她们被要求这么做。

愤怒,这是星星的感受,她发现自己和对方之间巨大的身份、信息和知识之间的不平等。作为一个移民,她不知道这个警察出现在这里,是否是一件“正常的事情”,也不知道整个情况是否“正常”。那个男人拿出一个徽章,而非证件,告诉星星这是警徽。本能的不信任和不被尊重的感受点燃了怒火,星星很快和对方争执了起来。她拿起手机记录下了这一切,留作证据。

在欧洲的东亚女性移民常常被视为弱势或性化的对象,再加上对当地法律法规的不熟悉,遭到歧视或其他不公正的对待并不罕见。而走上街头的中国女权主义者们,还要面临街头政治的种种风险和突发事件。这让她们的行动困难重重。

事情结束之后,她很快找到了记者,想要曝光这个男性。在讲述完事情的经过之后,星星一边哭着,一边对面前的女记者说:“我们是这里唯一的东亚面孔,我们一路走过来非常不容易,这是我们第一次站在这里。”

听到星星说出这句话的时候,我很感动,又很伤感。

的确如此,能在海外接受高等教育的中国女性,本身就是经过了层层筛选:既得足够幸运,拥有比国内大部分人更多的特权,又得足够努力,才能获得到异国他乡学习的门票。而身处海外,作为异乡人的困难又摆在眼前,大家不仅面临着签证、工作、收入状况等种种难题,还需要在日常生活之余,将大量的精力和休息时间投入在无偿的社群劳动,和为性别议题的发声和倡导中。能一路走到异国的街头,确实是不容易的。

在听完星星的讲述之后,那位记者问她:“在你们那里,这些是不允许的,对吗?”

这是一个事实,但对方的话还是让星星感到不太舒服。对星星来说,这是一种无意的傲慢,而自己好像成了一个奇观,被西方世界的观众观赏着。不过好在这位记者后来也陪星星去了向路边的警察求助。

在地,祖国,处在两地之间的女权行动者

海外的行动者还普遍面临一个困境,即西方关注的政治议程和离散行动者从本国带来的创伤之间的错位。

世界上其它地方正在发生的苦难,许多人正在经受的痛楚,却像是白人身上过季就换的时尚单品。正如一位伙伴在分享会上说的,“去年是伊朗女权,今年是巴勒斯坦”。在以白人为中心的社会中,他们拥有自己的政治议程,资源也被更多地投入在这些领域。而中国的政治议题和性别议题,在西方社会运动的舞台上,如此小众,如此不起眼,是不太值得购入的商品。作为离散在海外的中国女权主义者,难以获得如黑人或者难民群体那么多的社会资源支持和行动的空间,走上街头是更具有挑战性的选择。

正因如此,中国的女权主义者们不得不主动出击,在异国他乡的飞地中开拓一片属于自己的空间,和其他议题联合,也和其他议题竞争。为了在本地获得影响力和支持,她们也不得不部分转变行动策略和议程,使自己融入本地的政治议程之中。

作为社群组织者的小O在分享会上说:“因为关注讲华语的人太少了,最后来的人也还是那些,但我也知道很难达到(更广泛的人群)。白人中心,导致我感觉我和他们很脱钩,并且很割裂,即便我真的很努力在关心这些议题,教育自己关注,但我们有自己的struggle (困境),而这种struggle(困境)(和它们)就是没有共通(之处)”。

中国行动者要关注国际社会所看重的议题,例如环保、“需要被拯救的第三世界苦难”,而中国国内每天都在发生着的事情,移民身份和个人身份带来的不确定性,使中国离散的行动者处于国家和国际之间的模糊地带。在将中国议题、创伤和故事推上世界舞台和街头政治的同时,还必须要兼顾本地议程,这对于中国行动者来说,是极具挑战性的情感、体力、脑力劳动。

另一方面,亚裔在西方世界一向是“模范少数”,所以东亚面孔出现在街头政治的舞台,本就很少见。海外更是少见来自台湾、韩国、日本或东南亚国家的街头政治行动者。因为在这些国家地区,宪法保障了街头聚集、游行和集会的权力,国民可以在自己的舞台上发动街头政治,参与政策倡导,影响决策。例如,在今年的日本,妇女节游行就没有限制标语的内容,并且游行本身注重身份的交叉性,展现了例如残障女性、性工作者等极为丰富的社会议题。

月生活在日本,参与了今年东京的妇女节游行。她在分享会上说:“我们有点像飞地一样出现在那里,借用一下那个地方。”中国的女权行动者在本国缺少激进政治的行动空间,只能借用他国的街头,生猛地出现,打出中文的标语,让中国的议题被不同社会、不同文化看见。

对于离散的中国女权主义者来说,除了面临作为亚裔移民而被主流社会边缘化的处境,更大的挑战来自于国家权力阴影的时时在场。哪怕身处海外,由于签证状态的不确定性,家人和朋友仍然生活在国内,行动所带来的代价是悬在她们头上的一把达摩克利斯之剑。

在西班牙马德里参与了游行的女孩分享说,社群伙伴在游行开始集合的时候就和白人摄影师起了冲突,因为她们不希望“有更大的曝光度”。白人难以理解拒绝曝光——在一个街头政治的舞台上,每一个社群都希望自己的议题可以获得更多的关注——但对海外中国行动者而言,更多的关注也意味着更大的危险。

困境、希望,在夹缝中生猛的生长

即便面临艰难险阻,女权社群依旧生机勃勃,在缝隙里顽强生长起来。

分享会上,参与了伦敦的妇女节游行的Y说:“女性就是很有生命力的,我觉得日后如果谁要组织什么活动,不用太有担子在自己身上,你要相信你的朋友们,相信你的女性伙伴们,大家都很有创造力”。

在英国,尽管第一波和第二波女权运动都具有世界级影响力,但在商业文化和日常里,都看不到妇女节的存在。这不是国家公休日之中的一天。哪怕在人口更多、更国际化的伦敦,关乎到一半人口福祉的妇女节,也不会比“骄傲节”更受到公众和资本主义的重视。

因此妇女节这一天,没有什么特别的事情发生,没有区域性的游行活动,甚至连大学里的活动和讨论也都少得可怜。一个华人教师开了一场关于中国性别平等的讲座,内容以基础性的信息呈现为主。伦敦一所大学的性别研究系老师带着学生去Soho区游行了。

零星的行动,几乎没有什么火花。

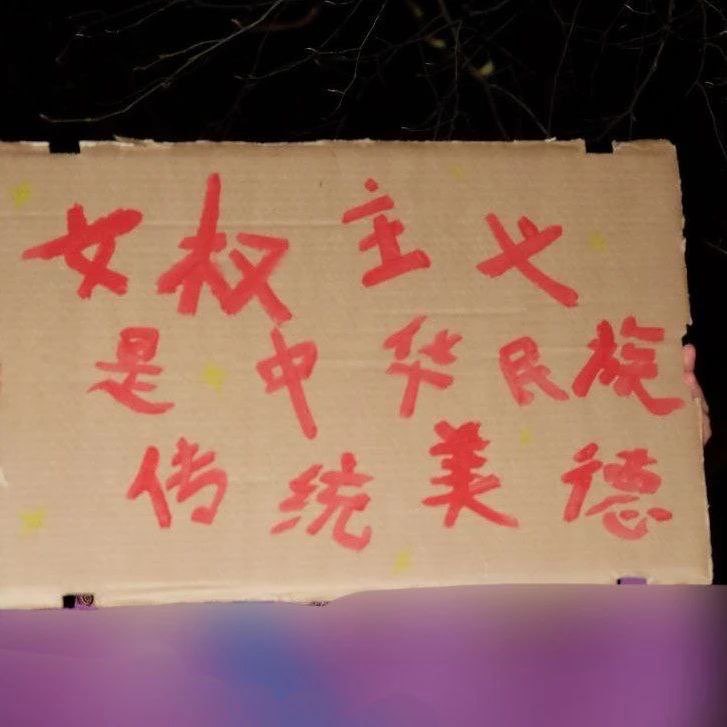

但在伦敦的中国女权主义者们决定在街头举行一场属于自己的游行,从特拉法加广场一路走到中国大使馆,大概半小时的步行路程。参与者是Y在《中国坏女人》的放映会现场“一嗓子”喊来的,物料和标语牌都是在妇女节前夕才决定要制作的,甚至连制作场地也是随便找的一个没人的教室。

中国大使馆是一个安保严格的地方,一天里任何一个时间,门口永远都有三个保安,只要聚集超过十分钟,就会警察前来询问状况,确保没有意外发生。那天,尽管已入夜,中国大使馆几扇窗户里依然亮着几盏暖黄色的灯。不知道是否有人在那扇玻璃的背后,也不知道那座大房子里,究竟有多少女性。

女孩们决定,在三八妇女节这天,将这场对父权制和国家的抗议行动变成一场轻松的街头派对。有人在街头讲脱口秀,吐槽脱口秀里盛行的厌女文化和对权力的阳具崇拜;也有人举着喇叭,朝着暖黄色的玻璃窗户喊话,为里面的女性表达真诚的祝福,“祝你们三八妇女节快乐”,“祝你们同工同酬”,“祝你们升职加薪,成为男同事的领导”。大家紧密地联系在了一起,当有英国警察来盘问谁是组织者的时候,大家不约而同地说,没有组织者。

Y在分享会上还说:“我想让大家(把妇女节游行)做成一个party,不要那么苦大仇深,不要民运男的那一套,就想把一个抽象的国家政权变成一个具象的人”。

而在巴塞罗那,星星说她们的游行是一场“没有底气的开始”,有些人中途退出,有些人中途加入。一直以来,巴塞罗那都是一个社会运动非常活跃的地方,几年前,巴塞罗那市长Ada Colau领导的政府甚至直接提出了一项“政治女性化 ”战略,试图“将性别观点纳入政治和社会的各个领域”。然而华人在本地是不显眼的族裔,在政治表达上也更为沉默,尽管最近有华人艺术家和脱口秀兴起,但是一直以来都缺少华语女性主义者之间的联结。

于是星星开始想要在本地做一些事情。二月的时候,她在自己的朋友圈发了一条讨论的海报,很快有人加入进来,有人自发地在社交媒体上推广这次游行,有人制作了海报。3月8日前的一个周末,大家一起在公园里做了横幅和标语牌。尽管后来游行里有那个不愉快的插曲,星星还是很开心,能和大家站在一起,并且希望“借此机会和一些姐妹进行了联络,期待可以做更多的事情”。

在“东拼西凑”的线上分享会上,一个女孩在聊天框里写,她对走上街头仍然缺少勇气。大家纷纷在聊天框里回应她,鼓励她,分享自己在现场的感受。有人说,“勇气是慢慢练习出来的”,也有人很坦诚地讲,“在现场会发现你不是孤独的,包括‘恐惧’也不是自己一个人才有”。

在“借来的空间”,中国女权主义者们正在开垦一块“飞地”,哪怕远离故土,也能彼此相拥,给予温暖。正如月所说,“很多人都是第一次游行,很多人在生活中也很难认识人可以讨论女权主义,所以看到彼此的感觉很好”。

(本文中的名字均为化名)

注:关于伦敦的中国女权主义者发起的游行,“低音”网站有一篇相关报道:《“中华坏女人”的伦敦三八游行》。