自由的純度:身體造型的可能性《自由步─一盞燈的景身》

舞蹈 2019–07–30

演出 驫舞劇場

時間 7/15–7/19 13:30–17:00

地點 嘉義縣表演藝術中心排練室

文 — — 羅倩

蘇威嘉舞蹈工作坊

第一天的演出,由於選擇坐在荷花池面向表演廳這一側,身旁蛙聲蟬鳴不絕於耳,飛蚊很多。加上自然的環境聲音與澎葉生(Yannick Dauby)的聲音設計並不相容,很大程度干擾演出的觀看,使自己不在觀看的狀況內,也產生無法感覺到表演者內在的困惑。更棘手的是,在即將開演時,還聽得見在涼亭劇場的108年嘉義縣表演藝術中心舞蹈日「+1 PLUS街舞大賽」節目接近尾聲時,主持人「賣力」的主持聲。可能是因為這樣特地晚了五分鐘開場。開演後接著還有整班的學生來看演出,學生入座後開始發放便當、接著吃便當,過程中更不乏從眼前走過的觀眾。總總外部干擾因素下,《自由步─一盞燈的景身》就在有點紛亂的情況下開始了。我試著安靜下來專注看,但很難。走廊的廊道燈,剛好成為觀看時的燈害,使舞台失去了凸顯前景的背景,視覺上難聚焦在舞者身上,造成感覺不太到獨舞表演者方妤婷動作的狀態,但她似乎完全沒有受到周遭其他聲音的影響。

演後座談中,編舞者蘇威嘉提到「希望觀眾能感覺到自己觀看的勇氣」。他把舞蹈帶到戶外空間,是為了打開舞蹈的觀看人口,希望不進劇場的觀眾有機會路過進而被舞蹈吸引。「自由步」已是第六年,他說「從身體出發的編舞很難很痛苦」。【1】也提到台灣舞蹈界的情況:舞者的不受重視(女舞者尤其是),但是舞者才更是要被記住名字的人,因為「編舞家是透過舞者身體在講話」,也提到作品的不可複製性,與舞者的不可取代性,只有方妤婷能跳。「有一天方妤婷不跳了,舞就結束了。」而「從身體創造形狀」就是蘇威嘉認為舞蹈的開始,觀眾要相信自己看到的,並定義自己看到的。

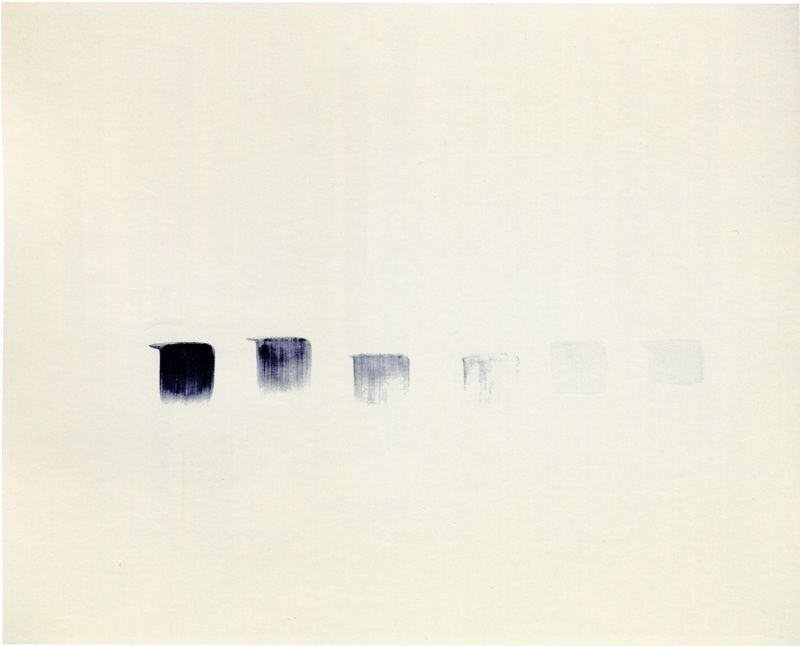

帶著第一晚看演出的困惑,隔天再來。涼亭劇場的街舞大賽似乎已提早結束,整個廣場靜謐許多。當日準時開演。為了避免周遭光害與自然界的聲音,我選了與昨天相反的位置,從建築物這一內側面對蓮花池,蛙聲蟬鳴也小了許多。越是隨著時間推移,遠方逐漸暗下的夜色,確實為一盞燈下的演出創造出天然的嘉義背景。方妤婷的身體明顯比昨天放鬆自在,從手圍出的幅度,腳的跟隨移轉繞,偶而墊起腳尖,或是整個重量往下頓,各式延展的幅度更加打開了。整個身體的扭轉畫圓也是,比昨天釋放出更多的身體力量。許多的身體動的細節,像是擺手的力度,動作轉瞬的感覺釋放,小關節上動作的些微改變,身體綿延纏繞時間動著。觀者必須同步專注,觀察在某個瞬間身體劃過隨即消失的空間感覺。這次似乎比昨晚看的,多了點想法。

在演後座談時我提問:「作品是否根據演出空間做音樂或編舞上的調整?」得到的回應釐清了我原本的困惑。除了幾次演出地點的改變,基本上編舞內容沒有變動(作品本來就留有舞者自由發揮的彈性),它也不是環境劇場的走向。蘇威嘉提到了方妤婷「專注在動作上」,「(並且把自己)關的很好」,這提醒了我。這關鍵的分享讓我意識到在參加前三天的工作坊上,所認識且經驗到的身體感覺 — — 「自由步」的身體方法。在蘇威嘉和方妤婷帶領的工作坊中,從最自然的動身體開始,找回自然的身體律動,讓僵化的肢體找回動的可能,並不是單一手腳或姿勢的重複運動,或挑戰一般非舞者身體的極限,僅僅是透過動的方法讓全身的肢體關節產生連動。比如,想像用全身的各個部位以點、線、面方式畫「圓」、練習自我想像與透過同伴引導的「遙控器」操控練習、與同伴「牽手」相互察覺與感覺身體的阻力、將雙手當成兩盞燈的自我觀照,甚至只是簡單的走路、跳、跌倒等自然放鬆的練習。從運動中找出自己動的慣性,進而想像身體還可以創造出什麼樣的形狀。

「看不懂舞是因為你不相信你自己看到的。」

蘇嘉威說的這句話使我印象深刻。他強調不分派別、也不教制式的方法,讓舞蹈從每個人的想像出發。我在過程中很自然的在兩位老師帶領下,專注且放鬆的擺動自己的身體,然後才是去想像動作的可能性。這樣的方法強調自己給出的想像;也同時創造了自我表現的空間,每個人都可以創造自己的自由步。

編舞家的目標是為了打開身體更多的知覺,這邊的知覺指的是舞者的身體知覺,尤其參與工作坊時更能深刻感受到。但當它轉換到觀演關係的觀者時,觀眾其實很難從表演者的身上接收到任何情緒與訊息,作品基本上是完全堵絕這個可能性。觀眾只能從身體動的狀態去想像動作的力度,是絕對的自我身體本位。以上參與工作坊的經驗,呼應了編舞家在第二場演後座談提到的,舞者的狀態是封閉的,而專注給予她當下的絕對自由。因此,是否可以說《自由步─一盞燈的景身》,其實是非常強調個人內在性的獨舞,由內而外的想像力所凝造出來。即使在戶外空間,作品還是處於封閉性的狀態,保有舞蹈本身高度的純粹性。

在戶外場域演出不是為了與環境和空間互動,而是為了與更多可能的觀眾相遇,場域的推廣性極強。不過,《自由步─一盞燈的景身》探究身體造型美學的嚴謹度並沒有因此削弱。從工作坊到兩天晚上的觀看,最後透過書寫稍微釐清以上這些自我提問,或許才更能掌握蘇威嘉把作品的詮釋權都給觀眾的原因,並不是取巧或討好觀眾的說詞,而是對舞蹈本質的嚴肅態度。就和編舞家對舞蹈相當純粹的愛一樣,這或許是以十年耕耘一種身體方法的獨特之處。隨著不同舞者,產生不同的工作方法與編舞結構。「自由步」也在等待相遇時觀演關係的頻率彼此對上吧!唯有當下與表演者同步專注,才能釋放出轉瞬即逝,像霧氣凝結又隨即消散的「動」身體的自由魅力。我感受到的自由步,不只關於看,還關於找回動身體的本能。「自由」是回到自己也擁有的身體以及它所能打開的可能性。就像工作坊學習到的許多喚醒身體覺察的方法,並為它加上獨一無二的想像。我們可能不是舞台上專業的舞者,但每個人都有動身體與觀看演出的自由,只是雙重的忘了可以如此「自由」感覺的能力。

註釋

1、「自由步」一開始與蘇威嘉在紐約的經歷有關,可參考李時雍2015年所寫的文章,〈回到舞步《自由步》〉,表演藝術評論台,網址:https://pareviews.ncafroc.org.tw/?p=16889(查閱日期:2019/07/22)。

2019–07–30首發於表演藝術評論台