贾樟柯的戛纳瞬间:目光与体温

2013年,我带着自己的作品《天注定》参加第66届戛纳电影节。电影节每年会在电影宫外面用帐篷搭出一个巨大的“餐厅”,每天中午请一些来宾共进午餐。我英文水平欠佳,尤其听力不足,每次参加这样的活动都觉得累。《天注定》首映前又收到了午餐的邀请,我打算礼貌性地去晃一下就尽快离开。

进了餐厅,看到先到的客人已经三、五成群在聊天。我看福茂、李安导演和一个坐轮椅的人围在一起聊天,和他们打了个招呼,就一个人走到外面的海滩边,独自坐下来抽烟。

不一会儿,李安导演的助手过来叫我,让我进去一下。

我进了帐篷,走到李安身边再次和大家问好。李安看着坐轮椅的人说:“小贾,贝托鲁奇(Bernardo Bertolucci)导演想和你聊几句。”我睁大了眼睛,下意识地喊出来:“啊,他是老贝啊!”

这不是不恭。因为贝托鲁奇在中国拍摄过《末代皇帝》,中国的电影工作者用中国人的方式称呼“老贝”,就是自己人的意思。我这才意识到电影史上让我尊敬的人物就在眼前。

贝托鲁奇导演握着我的手,开始说话。我用目光向李安导演求助,李安开始帮助我翻译。

贝托鲁奇说:“怎样能看到《无用》?你的电影我就这一部还没有看过。”我连忙说:“我给您寄个DVD吧。”一阵忙乱,有人拿来纸和笔,贝托鲁奇导演留下了他的联系方法。

《无用》在我的作品序列里面并不是太受关注的一部,我很惊讶贝托鲁奇导演知道它的存在。作为前辈,他不吝表达对晚辈的鼓励。自己的创作被他关注着,没有什么比这个更鼓舞人心了。

戛纳就是这样一个充满奇遇的地方,不仅是与那些崭新的电影相遇,也是人与人的相遇。

2008年,《二十四城记》戛纳新闻发布会的时候,阿巴斯(Abbas Kiarostami)导演站在门口看着我,我走过去,他给了我一个深深的拥抱。我们两个什么都没有说,他转身离去,留下了他的的体温,温暖着我。

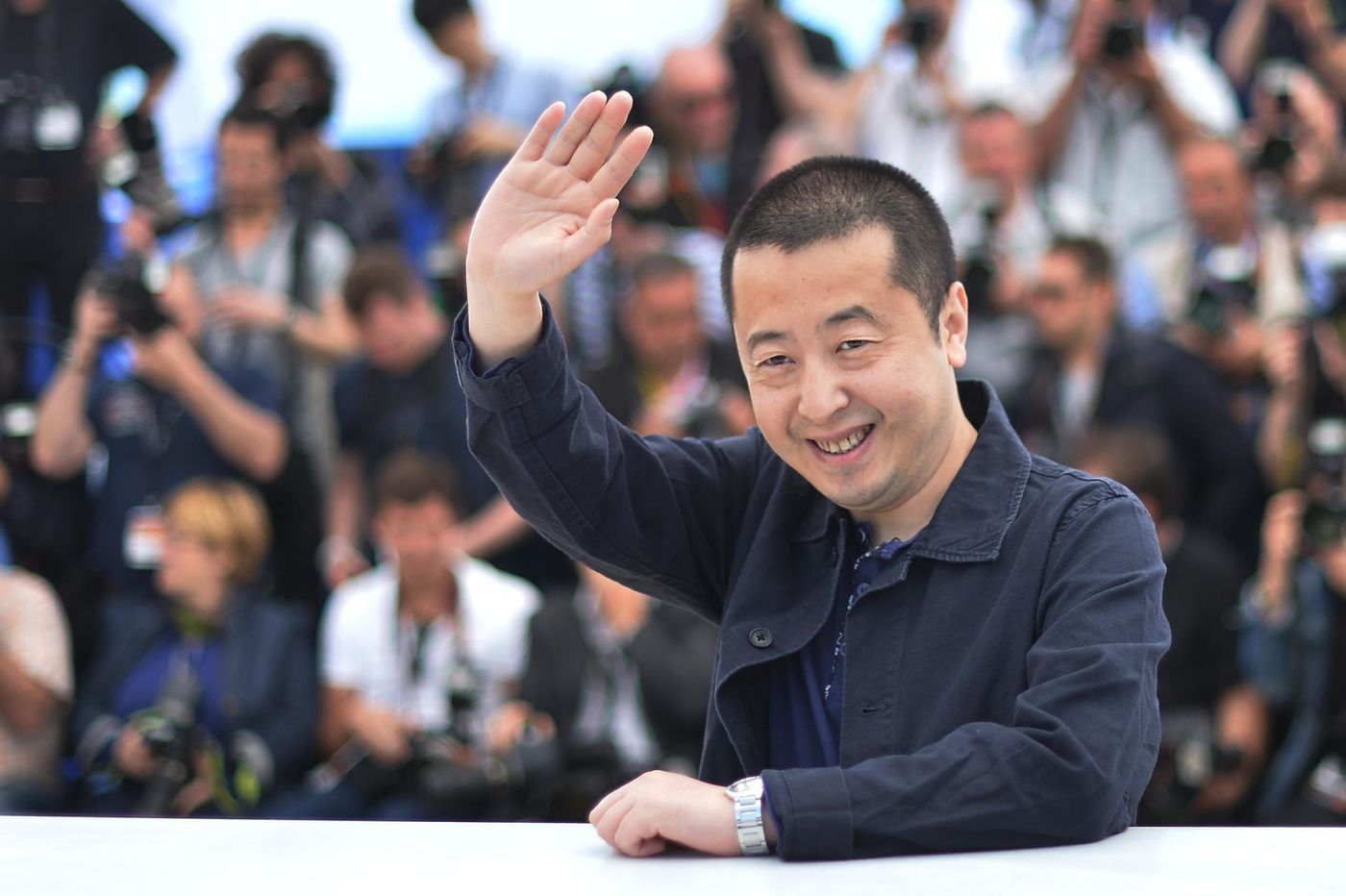

2015年,《山河故人》Photo call时,阿涅斯·瓦尔达(Agnès Varda)导演在几十台相机面前突然径直走了过来,一只手拉着我,一只手拉着赵涛。

她的视线一直看着我俩,目光中有一种外祖母般的溺爱。

贝托鲁奇、阿巴斯、阿涅斯·瓦尔达如今都走了,但在戛纳电影节,他们把自己的体温和目光留给了年轻一代。我们从中吸取力量,活着,拍摄着。

同样是在2015年,《山河故人》在戛纳首映后,那是期待观众反馈、兴奋与不安交织的时刻,沃尔特·塞勒斯(Walter Salles)陪着我在戛纳的小巷中漫无目的地行走。

在我最脆弱的时候,另一个导演陪伴着我。中国与巴西相隔17348公里,戛纳成为我们共同的国度。

“疫情”之下,今年的戛纳电影节能否举办、以何种方法举办一直牵动着电影工作者和影迷的心。

卢米埃尔大厅的红地毯、聚光灯、掌声并非浮光掠影,那是人类嘉奖良知和勇气的仪式。人们聚集在一起,一起面对黑暗,抵抗遗忘,让沉默的人发声,将渺小的身影在银幕上放大。

很难想象一个线上的戛纳国际电影节,电影从发明之日起,就是聚众的艺术。

电影院中,我们对同一内容的共同反应,同哭、同笑、同叹息,构筑了人类的共同认识,我们由此了解彼此,让良知结盟。

对我来说,电影从发明之日起,就是放大的艺术。就像卢米埃尔大厅的巨幅银幕,放大过一张张来自中国山西,我家乡的男男女女的脸。

新冠疫情驱散了众人,让我们禁足于各自的家。这与我们的生活和我们所从事的艺术天然敌对。

曾经有人说:只要唱起《国际歌》,你就能找到自己的同志和朋友。在病毒劫持之下,我们同样需要团结抵抗。

对电影工作者来说,只要想想戛纳,就知道那里有我们的同志和朋友。