對話範子懿:遊戲製作人會夢見“電子海洛因”嗎? (二)|圍爐·CUHK

2

對電子遊戲本質的哲學觀察

童|您為什麼選擇從事電子遊戲製作行業?

範|其實進入遊戲製作這行挺陰差陽錯的。 一開始我是打算繼續讀書的,因為大學期間研習的都是人文科學相關的東西,但是當時學術界出了一些亂事,讓我覺得學界的風氣並不如我所想像的那麼好,所以學術這條路就沒有繼續走下去。 回國找工作的時候,也因為自己所有的知識儲備都是學術方面的東西,沒有什麼職業目標或者工作經驗,所以找工作也是隨緣地找。 後來正好有一家遊戲公司向我拋出了橄欖枝,我就進入了這個行業,剛入行的時候是負責撰寫劇情、世界觀設定一類的編劇工作。 因為自己是長期的遊戲玩家,所以個人興趣也很强,就一直堅持做到了現在。

童|您認為電子遊戲本質上是什麼呢?

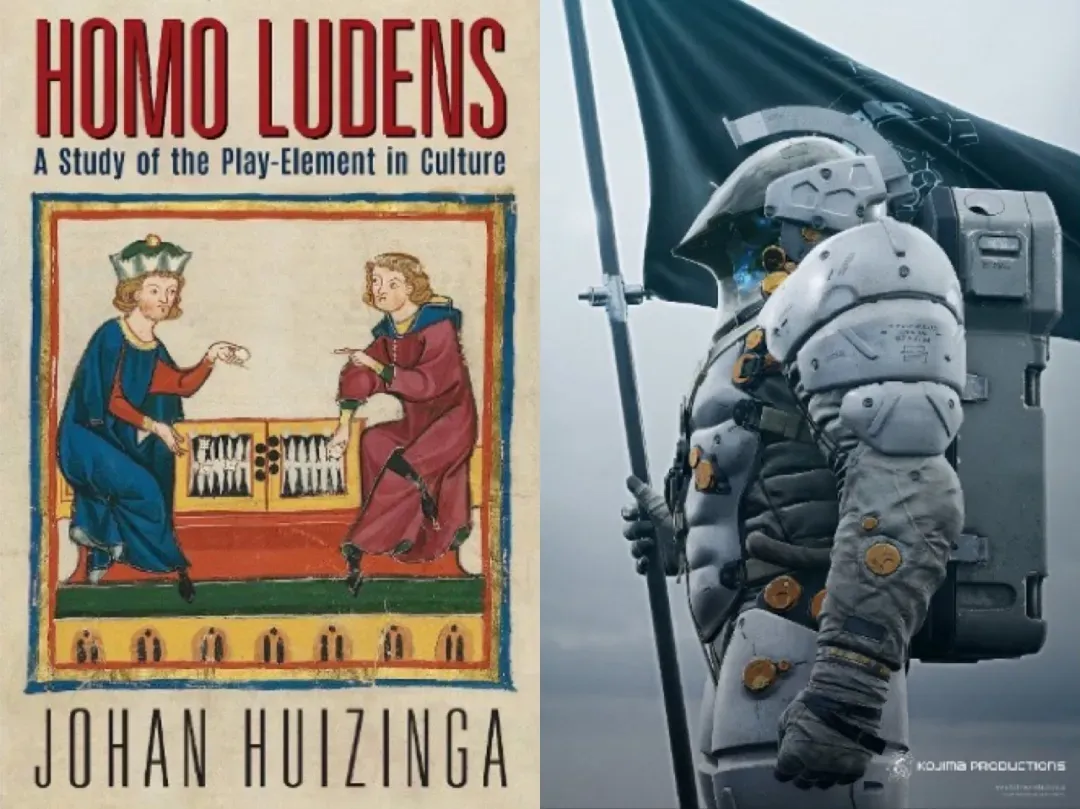

範|要回答這個問題, 我想從荷蘭學者Johan Huizinga的一本書《遊戲的人》[1](Homo Ludens)開始說起。這本書成書大概在1930年前後,是一個前電子遊戲(pre-videogame)的研究。它研究的不是電子遊戲,是一般意義上的“遊玩”行為。具體來講,它考察的是“遊玩” 這一行為在人類文化生活裏的作用,是一個文化人類學的研究。

這本書提出的觀點是,“遊玩”在人的文化生活裡面是非常正當的行為。 在人滿足一些基本的生存需求滿足後,人必然會去做一些“遊玩”的事情。 此外,還有一些別的生物學研究來支持這個觀點,論證“遊玩”這種行為對於大腦的發育和人類的智慧進化有相當的幫助。 所以,“遊玩”這種行為從各種意義上都是很自然的; 或者說,“遊玩”就是與生俱來(intrinsic)的行為。

咱們把這個話題說回電子遊戲。 電子遊戲本質上其實也是遊玩的一種形式,只是它內容的分發管道是通過互聯網,並且有更强的互動形式和體驗。 所以在我看來,電子遊戲只是支撐人類“遊玩”行為的一種載體,只是當代電腦和互聯網科技讓它發展成了它現在這樣的形式。

童|您本科和碩士分別在國內和海外的大學研習了哲學和神學,您如何看待哲學、神、電子遊戲這三者的關係?

範|哲學和電子遊戲的關係我在前面談《遊戲的人》這本書的時候,已經提到了一些。 不過這裡可以再做一些補充。 70年代的時候有一本哲學書叫《蚱蜢》(Grasshopper)[2]。《蚱蜢》和《遊戲的人》這兩本書,都從哲學和學術的角度去探討遊戲是什麼。

《蚱蜢》這本書是一個柏拉圖式的對話,內容也引用了《螞蟻和蚱蜢》這則著名的伊索寓言作為背景。 故事情節很簡單:秋天的時候螞蟻在準備過冬的東西,蚱蜢在玩; 冬天的時候螞蟻活了下來,蚱蜢凍死了。 在《伊索寓言》裏,作者想向讀者傳遞的資訊是“我們要像螞蟻那樣生活”。 但是在《蚱蜢》這本書裏,它反而提出這樣的一個問題:我們是不是可以像蚱蜢一樣生活? 作者把蚱蜢的行為歸結到一個叫“lusory attitude”的概念上,這個詞可以被翻譯為“遊玩精神”。 “lusory”這個詞也是前面《遊戲的人》(Homo Ludens)中“Ludens”(遊玩)一詞的拉丁詞詞根。

作者做了一系列哲學考察,他提出一個人無論做任何事,哪怕是純粹為了求生而做的最繁重的勞務工作,這個人做這件事情的時候至少會有一點點的“遊玩”的態度在其中的; 即使這件事的樂趣極微,但人總是能嘗試去享受這一點點的樂趣的。 雖然這只是一個哲學上的考察,不具備太大的社會價值,但至少我個人是很為這個觀點而感到欣慰的。 這是一些學術界的觀點。

至於我個人認為哲學和電子遊戲之間有什麼關係,其實我當時讀書的時候也思考過這個問題,而且還專門寫了一篇文章來討論這件事。 這篇文章很老了,但是我現在回憶起來也還算支持裡面的觀點。 文章題目叫《蘇格拉底與魔獸世界》。

蘇格拉底是一個被城邦所驅逐的人,而電子遊戲在很多意義上也是一個被當代社會所“驅逐”的一項活動。 我當時在試著寫這篇文章來比較它們的相似之處。 從結論來看,這兩者的“不被喜歡”是類似的:它們對於無論是哪一個時代的掌權者來說,都是“disorder”的東西——這跟我們之前聊“成癮”的時候提到的“disorder”的那個問題是一樣的。 有人來定義什麼是正常,什麼是“order”,福斯對一個東西有了設想,就會驅逐掉不符合他們設想的東西。 蘇格拉底被指控的兩條罪狀是“不敬城邦的神”和“敗壞青年”,而電子遊戲被現代社會驅逐的罪狀也是“敗壞青年”,不難見到其中的相似性。

至於“不敬城邦的神”這一點,則要展開說一說。 我們解構並重新建構這個“罪狀”,就得了這個問題:現代人到底應該對什麼東西保持敬畏? 我碩士讀神學的時候,也和我的同學們討論過類似這樣的問題,但我在多數情况下沒有他們的宗教意識。 他們更在意的是,我作為一個生活在二十一世紀的虔誠的基督徒,在大家都相信科學能够給我們帶來這麼大的幫助的情况下,我該如何去看待我的信仰,我該如何去相信上帝? 這個提問是包涵了倫理學和本體論上的意義的。

說回來“現代人該對什麼東西保持敬畏”這個問題。 它不僅是基督宗教的問題,它也是現代社會每一個人的問題。 但在這個問題沒有得到一個本體論和倫理學上的解答的時候,只能通過一種權力的管道讓所有人“敬畏”並服從秩序。 我有一個掌權者,我有一套統治的意識形態,然後當我認為你的活動不符合我的意識形態的時候,我就把你驅逐掉。 在《理想國》裏,蘇格拉底自己也說過要驅逐詩人,對吧? 說到底,這個問題背後是帶有很强的政治性的。

所以,兩個時空的社會對蘇格拉底和電子遊戲的討論和定義,已經不是純思辨或純理念的討論了。 它並不是一個福斯可以通過正常的對話和倫理學探討這個人或東西到底是不是善的得出結論的問題; 這其中還有很多權力關係。

童|大部分人會覺得哲學和神學是比較小眾的學科。 學習哲學和神學的經歷對您製作遊戲有什麼影響嗎?

範|影響還是挺大的,大概有兩個方面。 第一個是在受到相對扎實的人文科學的學術訓練後,我被鍛煉出來比較强的文獻學能力,知道有很多東西可以去求助於前人的智慧。 遇到不懂的東西我可以去查資料,我知道去什麼地方查,尤其是因為學術書籍之間的索引關係會列得很清楚,所以我很容易根據這個脈絡去找到我想要看的東西,最後我可以進步的比較快。 步入社會之後,我越來越覺得生活中的絕大部分問題都是開卷的問題,是可以去找答案的。 所以在工作上我遇到一些超出我當下知識、能力範圍的事情,我通過正確的學習,也能很好地給出我的“答案”。 不過這項能力是人文學科的學生都多少具備的,不算是哲學的特色。

第二點確實是來自於哲學學科的訓練的。 我認為真正困難的問題永遠是價值判斷的問題,而哲學學科的學習則是一個我不斷自我訓練去做恰當、完善的價值判斷的過程。 拿剛剛談到的蘇格拉底的那個例子來說,羣衆做了他們的價值判斷,又根據價值判斷的結果而决定他們的行為,最終他們選擇殺掉蘇格拉底。 我們從後世的角度來看,這大概是一個不太好的價值判斷,畢竟他們處死的是一比特我們認為非常偉大的智者。 所以,有能力做好的價值判斷是很重要的。

價值判斷同樣存在於我的工作當中。 我在和玩家接觸的過程中,我個人的姿態是比較低的,我覺得現代社會內容創作者都需要有這樣的自覺。 和我一樣的內容創作者只是作品的產生和傳播的這一完整社會關係裏的一部分,而我們要扮演好我們這部分的角色。 從這個角度去看內容創作的話,我們的角色就削弱了我們作為創作者本身的權利,但同時它也加重了我們身上的責任,我們身上最重的責任,就是需要去明白我們能够為大家傳遞什麼,應該向大家傳遞什麼。

在古希臘,蘇格拉底喜歡幹的一件事情就是在路上遇到個人就跟他聊,他覺得通過和雅典人進行哲學思辨,他能幫助雅典人獲得更高品質的精神生活。 在當時,蘇格拉底不用去思考自己要輸出什麼觀點, 我們今天稱他的這種對話形式為“蘇格拉底式對話法” (Socratic Dialectic);他對於城邦的影響僅限於他對話的幾個對象,而且因為是街頭的隨機談話,有效輸出的內容的程度也有限。總體而言,如果蘇格拉底也是一個內容創作者,他的行為對於整個大環境的作用是比較小的。

但是,現在互聯網的機制是一個將事物極化的機制; 它會放大一些已經很强的東西,然後一些已經處於弱勢的東西會越來越弱勢,這整體上是一個正回饋迴圈。 所以,當我參與到互聯網傳播機制當中時,我發現我的聲音不會只限定在一個小範圍裏,而是會被很多其他的機制放大的。 當我的聲音被更多人聽到的時候,我一定會兼具更多的社會責任。 然後在這個時候真正困難的問題就來了:我可以說什麼,我應該說什麼。 這是一個很困難的問題,我覺得可能每個人都要花很長的人生去解答吧。

童|如果未來您有了孩子,您會怎樣引導TA接觸電子遊戲?

範|我當然希望遊戲能够成為TA成長過程中的一部分。 因為遊戲作為一個傳播媒介而言確實很强大,很多概念和智慧是能够通過遊戲去傳達的。 不過,很多其他的媒介裡面依然有很有力量的東西,比如一些文學作品的精髓可能永遠無法通過遊戲被傳達。 所以,我希望TA能從遊戲中受益,但我也希望TA的視野不僅僅限於遊戲這一單一媒介。 我覺得最好的辦法是我給到我的孩子一個足够開放的環境,讓TA能去接觸TA想接觸的東西,嘗試各種可能性,而最終的選擇還是TA來做。

童|感謝您參與這次採訪。

範|好的,也謝謝你。

注: [1] Johan H. Huizinga. Homo Ludens: a Study of the Play-Element in Culture. [2] Bernard Suits. The Grasshopper.

文|童俊博

圖|來自網絡

微信編輯|李婧軒

matters編輯| Marks

稽核| Ronnie

圍爐(ID:weilu_flame)

文中圖片未經同意,請勿用作其他用途

歡迎您在文章下方評論,與圍爐團隊和其他讀者交流討論

欲瞭解圍爐、閱讀更多文章,請關注本公眾號並在公眾號頁面點擊相應選單欄目