網格化管理:中國基層社會治理新高招?|投稿 #11

作者:雲碧克(政治學在讀博士)

如今新冠疫情已經進入第三年,世界各地已經大體探索出一套適合自己的方法來應對疫情。而中國隨著上海疫情的落幕,亦成為現今極少數仍堅持“清零”的國家或地區。

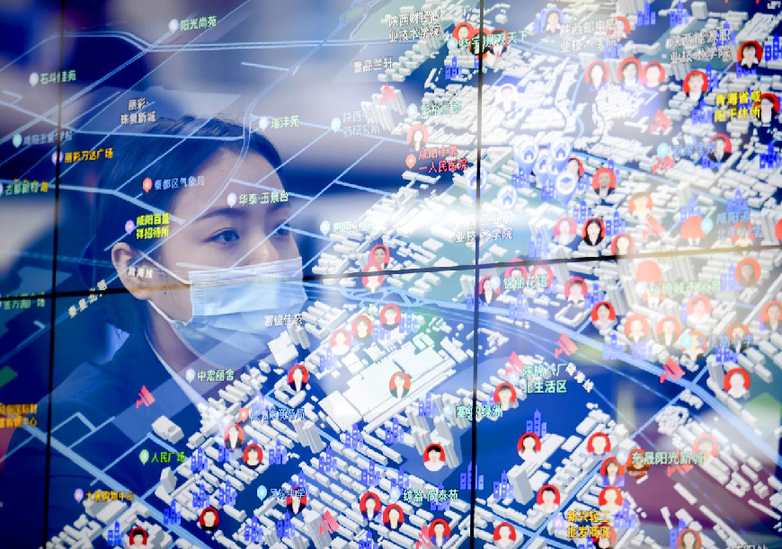

這些年關於中國防疫模式的討論有很多,其中常被提到的一點,便是其強大的基層動員能力,在疫情甫一爆發之時,國家衛健委便指示全國各街道、鄉鎮和村社實行網格化管理,發動社區網格員等基層力量參與防疫,而有關網格員挨家挨戶給隔離在家的居民送物資、測核酸的報導,亦成為典型的官方防疫敘事。

但當某個城市進入封城狀態,在社交媒體上又常能看到一些位於被封禁小區物資斷供的苦況,所以,在這種矛盾之下,究竟網格化管理是何高招?又是如何在基層落實的?便值得好好研究一番。

何謂“網格化管理”?

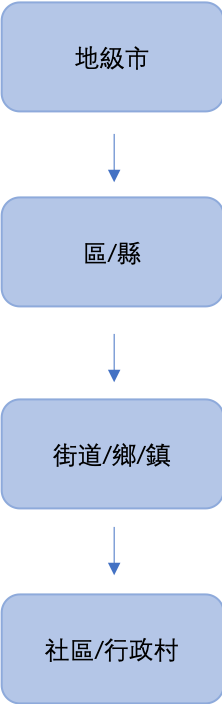

在介紹網格化管理之前,首先要介紹一下中國政府的行政區劃。

如下圖所示,以地級市為例,中國目前有293個地級市,每個地級市以下,一般設有縣或者區,再往下便是鄉鎮和街道,鄉鎮是中國最基層的行政單位,有同級的人大,街道則只是區政府的派出機構,再往下走便是村和社區了,名義上講,負責村事務的村委會和負責社區事務的居委會都是基層群眾自治組織,成員由村民或居民選舉產生,但兩者實際上依然承擔著來自上頭分派的繁重任務,是國家治理基層社會的代理。

隨著中國經濟的不斷發展,城市人口不斷增多,流動性大,衍生出許多社會問題,而中國的行政體系又是條塊分割,部門間協調不暢,難以應對日益複雜的形勢。

在這種背景下,2004年,北京市東城區率先試行網格化管理這一模式,該區在現有的街道和社區之下,再以10000平方米為基本單位,運用地理編碼技術一共劃分出1593個小網格,由350名城市管理監督員負責全時段監控,當時是想用這套方法來處理社區糾紛、回應民眾投訴,網格內一旦發現問題便要向上匯報,由區指揮中心來統一調度處理,以此來解決各部門間互相扯皮推諉的問題。

這種管理思路逐漸得到中央的認可,2010年,中央政法委、中央綜治委選定首批35個市、縣作為全國社會管理創新綜合試點區,其中北京市東城區赫然在列。

到了2013年,中共十八屆三中全會通過了《中共中央關於全面深化改革若干重大問題的決定》,其中明確提出要“創新社會治理體制”,“以網格化管理、社會化服務為方向,健全基層綜合服務管理平台,及時反映和協調人民群眾各方面各層次利益訴求”,正式將網格化管理定為社會治理創新的方向。

兩年後,在中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發的《關於加強社會治安防控體系建設的意見》中,亦將網格化管理的思路運用到維護社會治安之中。隨後幾年,網格化管理開始在全國各地舖開,例如廣州市和北京市就相繼在2017年和2018年實現了網格化管理全覆蓋。

由於推行網格化管理是地方的事務,各地有各地的做法,但是基本模式都是大同小異的,就是在社區或村以下,按照一定的標準,劃分出若干小網格,與街道和社區層級的網格中心組成一個三級的網格體系,平時通過網格員的日常巡查,收集社區信息,了解居民的需要,發現問題及早解決,或者向上級匯報,爭取做到“小事不出網格,大事不出社區”。

由於強調跨部門的整合和對信息技術的運用,網格化管理在官方敘事中也與治理現代化相聯繫。

定位與落地:兩個待釐清的問題

說了這麼多,網格化管理究竟要用來管理什麼呢?

對於這個問題,可能連國家也沒有給出一個清晰的定位,目前中央並未對網格化管理給出統一而明確的規定,完全由地方根據中央給出的指導性要求和目標來自行落實。

牛津大學的J. C. Mittelstaedt今年刊發在China Information 的一篇論文對這個問題進行了分析,首先,Mittelstaedt認為,北京東城區的網格化管理實驗就帶有鮮明的維穩色彩,意圖通過政法人員的及早介入,將基層矛盾消弭於網格之中,雖然後來的中央文件有將網格化管理歸入社會治理的範疇,強調提供公共服務的面向,但是2015年的《關於加強社會治安防控體系建設的意見》明確提出,要在2020年,“實現全國各縣(市、區、旗)的中心城區網格化管理全覆蓋”,這樣的要求也使得地方政府在面對不明確的中央指令時,傾向於將網格化管理用於維護社會穩定。

網格員肩負著上級交待的各種繁重任務,每天要巡查網格,收集網格基本信息,匯報社區狀況,必要時還要登門了解民情,雖然在工作內容和考核上都要求網格員及時回應民眾的需要,但其根本目標還是為了要確保網格內不要出事,避免小問題演變成大問題。

在Mittelstaedt看來,網格化管理並無創新之處,只是現有官僚系統往基層的延伸,仍然採取的是自上而下的管理模式,公眾的參與和自我管理被排除在外。

另外一篇由國內學者陳那波和李偉2020年在《社會學研究》發表的文章,亦可為我們提供一些參考。

這篇文章試圖解答在人少事多的結構下,為何地方政府在完成工作任務時會有不同的策略選擇?因為作者剛好比較的是所謂A市Y區三個街道辦,完成網格化管理平台建設任務的情況,我們也可以藉此一窺網格化管理在街道一級是如何落地的。

首先作者們在介紹案例背景時,就已經交待了雖然推進網格化管理是市政府的要求,但不管是A市還是Y區都沒有制定專門的考核方案,由此可見這項任務並非各街道的中心工作,所以不同的街道辦就根據自身的任務相對資源匹配的程度,來選擇不同的應對策略。

資源相對充裕的街道就願意認真對待,不僅自籌經費招聘網格員,還制定績效考核辦法、設立獎勵基金,調動網格員的工作積極性。而人力和經費相對緊張的街道,就只能被動應付,用現有的社區工作人員兼任網格員,或者乾脆將其完全忽略。

雖然這只是A市的情況,但我們也可以從中看出,打造網格化管理需投入大量資源和精力,如果在上級的考核壓力不太大的情況下,基層政府就存在著變通的空間。

防疫期間的網格化管理:一個意外的成功案例?

其實不難想像,推行網格化管理,需要在設備上和人力上投入大量的資源,這些基本上都需要基層政府自行承擔,壓力並不小。而在社區之下再增加一個管理層級,同樣也會延長信息傳遞的鏈條,增加不同部門之間的溝通成本,這樣的設計未必能夠實現它所預期的部門協同的目標。

那為什麼在疫情爆發之初,國家衛健委就指示要在基層實施網格化管理呢?這樣的手段有達到效果嗎?

其實持平而論,在防疫時期,實行網格化管理的條件就已經發生改變了。

首先,在以防疫大局為重的號召下,落實防疫政策就成了地方政府的中心工作,誰也不敢怠慢,所有的資源都得向這一塊傾斜。而要達到中央設定的“清零”目標,防疫措施就必須落位到個人,此時越接近社區居民,效果就越好,所以網格內能動員到的參與防疫的人力就是最佳人選。

Mittelstaedt認為網格化管理模糊了服務和維穩的邊界,網格員回應居民需求,最終目的仍是維穩,在疫情之下,網格員在小區門口把關,或者上門測體溫、送物資、進行心理疏導,只不過是將目標從維穩換成了清零。

不過不管如何,讓制度運轉起來的關鍵,不是什麼信息化技術或者高科技設備,而是人。

從官方媒體的報導中,我們也能看到網格員們是如何犧牲陪伴家人的時間,義無反顧地投入到防疫前線之中,這或許才是大家彼此心照不宣的秘密。

即便我們可以將管轄範圍進一步分割成網格,在真正落地的時候,對於寥寥幾個網格員來說,所面對的範圍依然是巨大的,更不要提還要負擔起繁重的防疫任務。

在疫情尚不嚴重的時候,社會上的其他部門仍能如常運轉,有著這些社會力量的配合,網格化管理的運轉就不會那麼費力,但是如果不幸面臨著像上海或西安那樣被迫封城的情況,僅靠基層的人力調度恐怕就力有未逮了。

可能到了這個時候,大家才會突然去思考發展社會力量的意義吧。

#文章篇數:1️⃣3️⃣2️⃣

參考文章:

北京日報,2011,《北京東城區探索網格化社會管理新模式》,2011年6月2日;

北京市東城區信息化工作辦公室,2011. 《北京東城區:網格化的工作模式 精細化的城市管理》,《信息化建設》,9:10-12;

廣州日報,2022,《我的媽媽是網格員》,2022年5月8日;

南方網,2020,《廣東劃分14萬個網格配備17萬餘名網格員 全面推行“網格化”疫情防控》,2020年2月11日;

羊城晚報,2022,《廣州白雲區龍歸街:村居工作者、網格員日夜守護基層防疫“最後一米”》,2022年4月14日;

Like my work? Don't forget to support and clap, let me know that you are with me on the road of creation. Keep this enthusiasm together!