你好啊,台北

我知道我是會喜歡台北的,只是沒想到,我會這樣一眼愛上這座城市。

多久沒有吃過熱騰騰的豆漿油條,排一條長龍,從敞開的店面廚櫃前延伸到清冷早晨的馬路邊,一家店兩口人,老闆娘對著日本遊客一口流利日語,還要一面桿麵,一面倒豆漿,先生則一碗又一碗的穿梭送餐,忙不過來,卻忙的自在,老闆娘親切緩慢地語氣:“不好意思要等一下喔。”鹹豆漿是一大特色,剪碎的油條打上蛋花,一勺熱騰騰的豆漿澆上去,送到嘴裏,鬆脆和軟化合而為一。

房屋是低矮的,街道常常找不到垃圾桶,手裏攥著垃圾,只拿著,也不敢扔。咖啡店很多,便利店更多,三五步就是一個711或全家,賣的東西堪比小型超市。朋友在店裏買了杯雪糕,店員包裹著紙巾遞上,說是“怕你手凍著喔”。這樣的貼心,讓你整個人都舒展開來。你不好意思,於是也對人格外禮貌起來。正向傳遞,是慢帶來的包容,沒人將你當成趕路的阻礙,在這裏,慢是被允許的,被鼓勵的。

你說是人在假期,心情放鬆而看周圍食物可愛,還是因為這地方就是有著讓人鬆弛的魔力?我更願意將其理解為契合。我心需要這樣的休憩,而台灣就像一張輕暖的鵝毛沙發墊,柔軟地承接,我舒服躺下。

一群人夜晚出去覓食,燈火通明,熱氣騰騰。夜市是人擠人,不寬的街道上小吃檔接連排開。人已經將攤檔擠得水洩不通,排隊只好向兩邊的小道延伸,一直看不到隊尾。美食的誘惑就在眼前晃蕩,即便長龍不見首尾,也要堅持到底。這是值得的——一整條大魷魚從水桶裡撈起,裹上麵粉,放入炸鍋裡;蚵仔煎煎蛋裏包裹著新鮮的生蠔,配上木薯粉的嚼勁,澆上醬汁後咸中帶甜;巨大的糯米丸子在油鍋裡翻滾冒泡後,埋進冰沙,灑上花生和芝麻碎,戲稱為“湯圓裏翻外”⋯⋯最讓我念念難忘的是刈包,白面皮鬆軟又有韌勁兒,像是張開一張嘴,裡面塞滿香滷肉,一口咬下去,肉汁混著酸菜、香菜、花生碎浸入面皮,一時間,香咸酸甜多種味道在舌頭上綻放,卻融合成恰到好處的味蕾交響曲。

即使離開擠滿遊客的夜市,夜晚的狂歡仍然向鍋氣和人聲散漫出去。偶遇一條街道,便是食肆鼎沸,停下腳來試試街角的鹽水雞檔,被老闆打趣說道:“你們一定會再回來買。”果然,深夜的清爽啤酒配上鹽水雞加拌菜,幾個人三下五除二便見底,於是兩日內一返在返,只好主動認招:“老闆還記得我們吧?”

一個人的時候,台北是另一番模樣。

入住了青年旅舍,原本只是求市區方便,一推開窗戶,對街即看見“商務印書館”幾個大字,灰色的舊樓,门窗紧闭,似已不再有人跡。

這是雲五大樓, 沿這條街東西南北,遍佈了傳統書肆,散落在商鋪、食肆、咖啡店和補習社中。原來這已是沒落的著名書街,七十年代鼎盛時期曾有百家書店密集。一座書城無疑。即使書業收到網絡時代衝擊,這座城市依然守護著中文閱讀的燈塔。台灣出版是香港所羨慕的,有市場、有自由、有閱讀文化。傳統書肆沒落轉型,以誠品為主的連鎖書店一枝獨秀,再加上許多各具特色的獨立書店遍地開花。可惜的是,當年24小時營業的敦南誠品已經結業,“挑燈夜讀”成為絕跡;可幸的是,地下書街經誠品接手後仍然敞亮,連結雙連與中山兩個捷運站,商業街被長長的書廊取代。如同節節車廂,每個長廊按書目分隔,用拱門連結,一個個文學大師的畫像與介紹陳列為書店外的裝飾,更是閱讀的最佳召喚人,托爾斯泰、海明威、加謬、喬伊斯、伍爾夫、老舍⋯⋯他們閃耀在城市燈火之間,語絲句句叩響人心,引人佇足。趕車的步伐累了,進來翻看一本書,時間慢下來,心也隨著沈靜,然後聽見天花板上鐵軌隱約的轟鳴而過,那聲音變得悅耳,提醒你,你在現實仍有掙扎,卻又可以暫時抽離,進入一個理想天地。

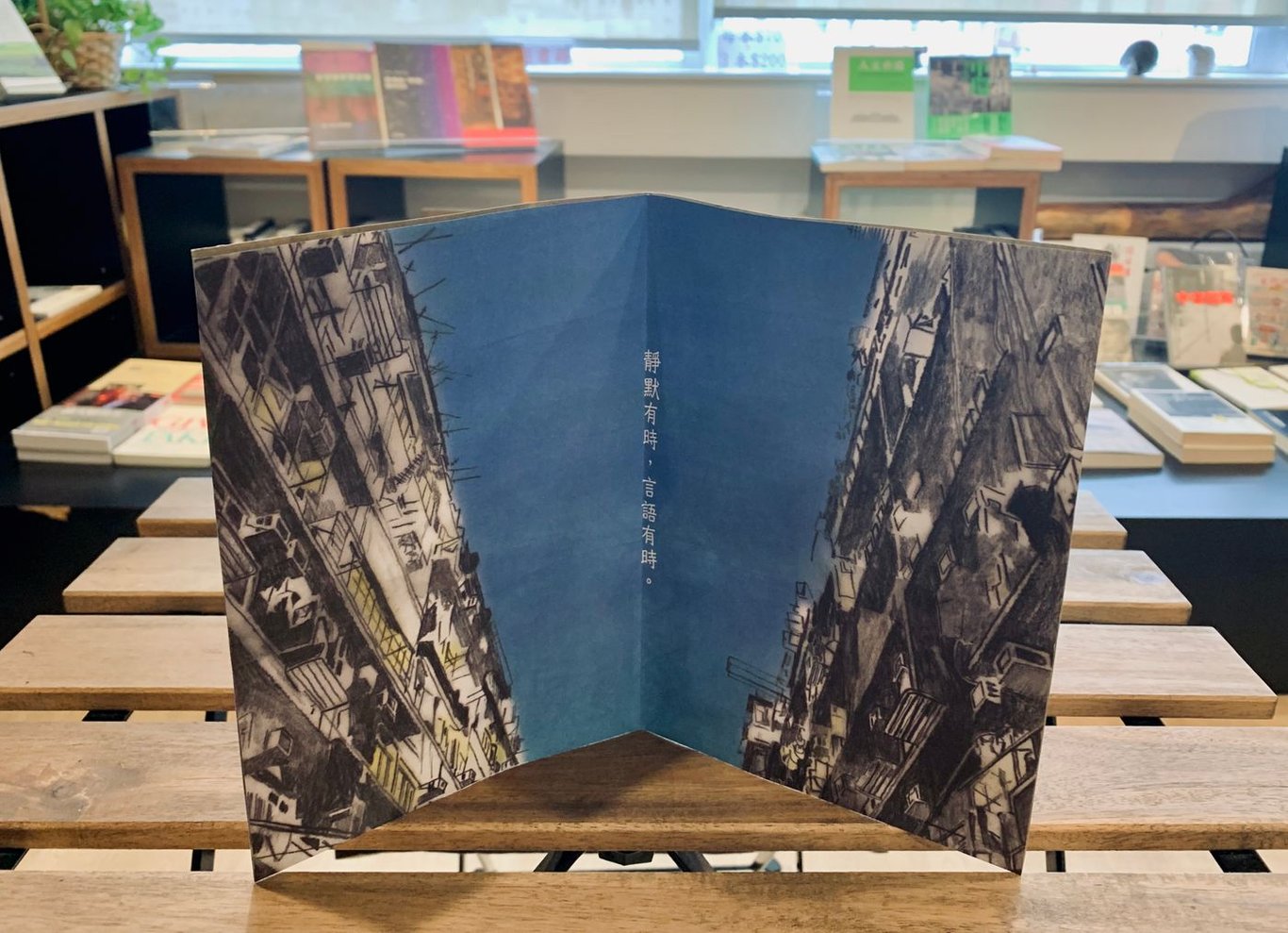

又探訪了幾家獨立書店。在這座城市,意外的又在情理之中的,是常常看到香港的影子。台大附近的唐山書店,順著昏黃的燈光往下走,頭頂四周滿眼海報,中間最顯眼便是“重慶森林”幾個大字。狹長的門廊擺放碩大的落地展板,“香港”兩字鏗鏘有力的豎在攤開的書本之上。原來這是台灣14家獨立書店合辦的“週遊香港”主題書展,門廊的另一面牆是密密麻麻貼滿文字的留言板,“Message to HK”,台灣與香港的連結在這些字句之間,一句句“香港加油”,是台灣預感自己的命運被香港映襯著,是移民潮下來台港人的一灣思鄉。

這間書室諾大,裝飾簡樸,陳書卻十分豐富。唐山書店被譽為台灣最具代表性的“地下”書店,這地下,既是其隱藏在補習班與食肆滿佈的社區裏毫不起眼的地下室,更是自八十年代台灣禁嚴時期時,它就秘密販售左派書刊,大量盜版印刷社會人文科學英文書籍,進步思想的成為台灣自由思想的前哨。

我想起香港旺角鬧市裏的狹小的序言書室,同樣的陳舊簡樸,一個在地下,一個在樓上,一個穿過海報遍佈的走廊,一個要搭上滿是文化塗鴉的老舊電梯;同樣的文史哲專列,同樣在選書的深度和廣度上自有想法,只是香港的出版空間越發狹窄,許多話不再敢言、不再能說,序言書室如同眾多其他搖搖欲墜的香港獨立書店,只能在寒風中抱團取暖,不知何時等來一紙驅逐令。每次去看新書專欄,關於香港的書籍擺在最顯眼的位置,小黑板上掛著銷書榜,十之有八帶有香港字眼。香港專題的出版在一九年後成大量湧現且受捧,這是被迫沈默中的書面反抗——你能用恐懼使人禁言,用權力玩弄文字,但你奪不走的,是香港之為香港的一切過往。外界的空間越來越小時,向內探索何為真正的“香港”,這是自在人心、無可篡改的記憶。

只是台灣真成了中文閱讀的最後一片自由樂土。帶著這樣的珍惜專來淘書,淘一些驚心肉跳之言。在習慣了自我審查之後,在文字中見到活生生的嬉皮怒罵,彷彿見到裸體般,生怕旁人看見你的看見。邊界無處不在,以前是不自知的。然而真自知了,審視的痛苦卻進來,綑綁的恐懼也進來,它造成的瘀傷難以顯明,常常以攻擊做保護色,這不是本意,為香港所不解,為台灣所不齒。可誰能接納它的存在而行醫治?

咖啡店和書店一樣傾倒全城。這兩者常常形影不離。對我來說,書是輸入,寫是輸出,咖啡則是催化劑。確切的說,我養成了這個“壞習慣”,一杯咖啡,一間咖啡店,我才好坐定下來,開始思考。城市風景總在行走的觀照之間,停下來才能看見自己身處何處。香港的咖啡店,空間總是最稀缺。長時間佔據同一位置,即使你定力持久,好不自在,四周手腳碰撞就在分寸之間,店員目光更讓人無處躲藏,於是人們被迫趕路。台北的早晨,終於能在咖啡店找到空曠無人的閣樓,不在乎咖啡品質有多好,但是攤開筆記本,是我久違能有一塊屬於自己的天地。我似乎忘記這有多重要,直到不知不覺吃完一整塊肉桂捲,寫了密密麻麻兩頁紙,我的胃飽足了,心裡也被填滿。

不知白先勇坐在明星咖啡馆寫《台北人》时,是否也有些許类似感受?我只能拙劣帶入自己的情感。本來興致勃勃要去拜訪這間名聲在外的文學沙龍,只是終究因為行程太緊而錯過。坐在旅店旁邊的咖啡店閣樓,眼前的留聲機只成了仿古的擺設,但也隨著背景的爵士樂遙想六十年代的明星咖啡館,文人聚集,或高談闊論,或埋頭耕字,咖啡香裏研磨出了現代中國文壇的濃墨重彩,白先勇、三毛、 黃春明、林懷民、陈映真⋯⋯白老對這間咖啡館的情感頗深,他專有寫文:“步上‘明星’的二樓,喝一杯濃郁的咖啡,度過一個文學的下午⋯⋯台灣六十年的現代詩、現代小說,羼著明星咖啡的濃香,就那樣,一朵朵靜靜的萌芽、開花。”

安慰自己,或許這次沒去成也好,能見的也只是那時代的殘影,連白老後來再走台北,也大嘆變了模樣,如今又是一番迥異天地。我至少留有一個念想,仍有自己的“明星咖啡館”待尋找。 而台北成了這個念想的承載地。

我知道,這只是一個開端,一個再好不過的照面。