有好的民族主义与坏的民族主义之分吗?

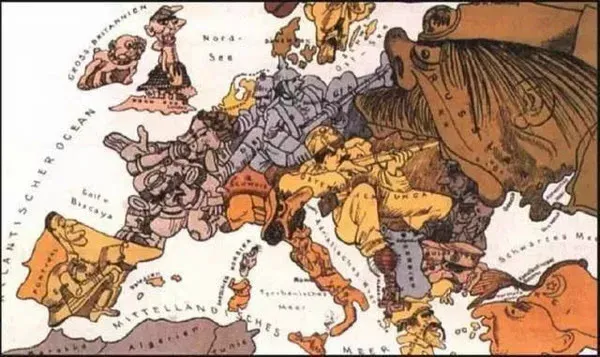

导读:民族主义被公认为当代政治中的一股主导力量。但是对于民族主义应当拥抱或是谴责,存在广泛的分歧。究其原因,应归咎于民族主义自身的特性:它时而表现为一种导致不容忍与暴力的绝对信念,时而表现为促进个人解放与公民平等的自由主义理念。这究竟是对于一个核心概念的不同表现,还是一种更基本的对立?民族主义是一个复杂的Janus(双面神),“带任何地方都戴着两幅面孔;而当你刚开始仰慕其中的一张面孔,你已经开始鄙视另一张” ?

大多数研究民族主义的学者都同意民族主义有两种理想型的分类,然而本质上,彼此是截然不同甚至对立的分析方法。如何描述这种对立,众说纷纭。这种不同,部分反映了对于这种对立的不同理解。本文将采用“文化民族主义cultural nationalism”和“公民民族主义civic nationalism”来试图解释这种对立的核心概念。并将检验前者是否从本质上 就是非自由的,而后者从本质上(或主要是)自由的。

文化民族主义与专制之间的联系有时被默认存在,而不是被证明。通过在文化民主主义之前使用像整体的integral、有机的organic、先赋的ascriptive、排外的、激进的之类的形容词,来暗示其与专制之间的联系 1。同样的,公民民族主义有时被一些学者宣称为一种“自由主义的”民族主义。这些学者通过使用如政治的、社会的、自愿的这类词来修饰民族主义,来暗示其“自由主义”属性2。虽然这两种民族主义“理想型”作为分析事物的概念是截然不同的,但它们可能同时出现在具体的民族国家和民族主义运动中。在某个具体的民族国家或民族主义运动中,一种民族主义的“理想型”可能占主导。这种主导,导致了人们用这两种分析的模型作为解释的范畴,来区分促进个人自由的民族主义和压迫个人自由的民族主义。

这篇文章的目的,首先是介绍公民和文化民族主义这两个概念在学术界是如何被使用的。其次,是要解构这两个概念,从而指出它们是如何分别被与自由和非自由相联系的。第三,在之前讨论的基础上,我会提出一种新的理解这两种概念的方式。这种新的方式将认识到文化与公民民族主义都有自由与非自由的潜力。或许公民民族主义占主导地位的民族主义运动要比文化民族主义理念占主导地位的民族主义运动更具自由主义特点。但是这并不是必然的。我们需要更仔细的审视这场辩论的本质,以评估其原因。

文化民族主义与公民民族主义的区别

“文化民族主义 ”从根本上来说,指的是一种基于 共同祖先的神话的社群(群体)意识。它认为这些神话可以通过当代在相貌,语言及宗教上的相似性来证明。关于共同祖先的神话、与其相关的关于发源地以及迁徙的神话、对当代语言、文化或是证明共同血缘关系的体貌特征的骄傲,都为宣称真实性提供了依据,并因此成为了索求民族集体自决权的依据。文化民族主义因此,与“民族ethnicity”3一词类似,都使用同类型的、关于共同血缘与祖先的神话。然而“文化民族主义”一词要比“族群民族主义(ethnic nationalism)”更恰当,因为“民族ethnicity”一词被不同的学者用来指代不同的东西。一些学者用它来指代关于共同祖先的神话,而另一些学者则用它来指代生物学上的不同种族由基因决定的特征。因此,使用“民族民族主义”来指代文化民族主义,可能会被解读为暗含着文化民族主义的成员资格必然是仅限于该族群内部的先天性封闭,并且因此而是不自由的假设。但这种假设恰好是这篇文章试图去批判性的审视的。“文化民族主义”一词不暗含这种假设,因而能促进审视这种民族主义是否因为信仰共同血缘而是非自由的。

“公民民族主义”一词所指的也是一种社群意识,但强调一种因为居住在共同的国土上,并共同参与国家和公民社会的机构,而产生的独特的民族特征和公民文化。所有的公民,无论他们各自不同的血统祖先,共同组成了一个继续演化的群体,拥有共同的命运。这种对于一个共同命运的承诺,是与对国土和国家机构的忠诚联系在一起的。这意味着公民民族主义暗含着对民族责任承担,而非仅仅是一种自愿的、缺少感情力量的联合。的确,文化民族主义的共同公众文化,促使人民由一群乌合之众变为一个民族,让“人民中的每个成员都分享它的精英特质” (Greenfeld 1992: 7)。就如文化民族主义一样,它提供了“一种从日常琐事中的逃离,一种不朽的感觉,它使得个人的苦难变得高尚,给人一个值得去奋斗的方向” (Minogue 1967: 32)。

因此,公民民族主义有时被称为“有远见的”民族主义,重视一个正在形成中的集体。而文化民族主义则被视为“保守的”民族主义,着重于一个依据于过去神话之上的集体。但是,这并不意味着前者在道德层面上是“进步的”,而后者是“倒退的”。因为道德并不由年代顺序决定。更何况,这样的一个定义无法完全解决区分这两种民族主义的难题。这是因为建立在关于共同祖先的神话之上的文化民族主义,为了确立他们族群可信的延续性,会宣称该族群未来的共同命运。同样的,公民民族主义为了促进一种民族群体不断发展的认知,会建构其共同公共机构的历史叙述。

因此,用这两个概念来描述实际的民族主义运动很困难,并不是仅仅在于这两种“理想型”会在实际案例中同时出现,更本质的原因,是这两种概念都在他们的神话和符号中运用了氏族的话语。公民民族主义的家庭主要是一个由婚姻结合的家庭,由不同的源头进入这个家庭和它的领土及机构,意味着对于忠诚和共同命运的承诺。而文化民族主义的家庭是一个由出生结成的家庭,在这个家庭中,无论是亲生的还是领养的孩子对于家庭的承诺都来源于他们共有的祖先。公民民族主义和文化民族主义都很可能使用关于祖国和家园的话语。但公民民族主义指代所抵达的家园(home of arrival),而不是出身的家园(home of origin)——尤其指通过婚姻组成的家庭 ,而不是出生的家庭 。

公民与文化民族主义的概念在赫尔德、费希特以及韦伯的经典理论中得以阐述并混合 4。但是,大概是马克思提出了这两个对立的概念可以帮助解释“好的、自由的”民族主义与“坏的、专制的”民族主义之间的区别。马克思通过民族所代表的阶级利益的不同来区分不同的民族。一个自由并且民主的民族概念会促进被压迫阶级利益。而一个民族和民族中心论的民族概念(在德国表现为使用人民和祖国的语言)是由一个感觉不安全的中产阶级推出的异化反应,是一个关于独特性和优越性的浪漫主义神话。这种民族概念“很容易被专制主义和独裁主义国家所利用,用来推进其保守目的” (Benner: 91)。下面这段文章中指出了异化与国家所推广的、基于共同民族特质和共同祖先的民族主义神话之间的联系:

在个人的利益与集体的利益的对立中,集体利益采取了一种独立的表现模式 – 国家,一方面与个人和集体的利益相脱离,另一方面,作为一种虚幻的群体生活,依赖存在于每个家庭和部落中的真实纽带(如血与肉、语言、大规模生产的劳动分工、以及其他的利益)。(Marx, The German Ideology, in Feuer 1969: 295)

20世纪早期德国的历史学家迈内克对于文化民族主义的消极态度与马克思的态度相似。但是他们对于国家的作用有着不同的理解。迈内克将民族国家 nation分为两类。一类是国家民族国家 statsnation,它“集中在个人和集体的自治,源自于个人的自由意愿以及主观的对于民族国家的承诺。另一类是文化民族国家 kulturnation,它基于看似客观的标准,如共同的遗产和语言、明确的居住区域、宗教、风俗和历史,以及一种不需要由另一个民族国家或其他政治形式来调解斡旋其事物的想法。对于统一的意识,共同的归属感,在国家的影响之外发展起来 …… 个人几乎没有选择他所归属的民族国家的自由。(Alter 1989:14)

迈内克的区分之后被科恩 Hans Kohn (1944, 1962) 继续发展。科恩区分一种西方的(特别是北大西洋的)民族主义和一种中东欧的民族主义。西方的民族主义“主要是”一个由国家的形成而引发的“政治现象” (1944:329)。它“与个人自由和理性的 世界大同主义概念相连”(1944: 330) 。这些概念在一个从宗教改革中兴起,以“中产阶级和世俗学习”的发展为标志的“新社会”中兴盛 (1944:331)。与此相对比,“东方的”民族主义(包括德国,俄国以及印度的民族主义)起源于“民族学的需求”,在一个“政治上、社会上以及发展上都更落后的”社会发展而成。(1944:329) 这种东方的民族主义是“过分的和好战的”,它表现为文化的而非政治的形式,依靠“关于过去的神话和对于未来的梦想,一个理想化的国土,与过去紧密相连,但现在没有任何直接的联系”。德国民族主义是这种民族主义的范例:

结合在一起,不是因为其成员的意愿或是履行合约的责任,而是传统的血缘与地位的纽带 ……“人民”这个概念非常的模糊,更容易被想象所修饰,被感情所夸张。它的根基似乎深入原始时代的黑色土壤,穿过上千道无意识发展的隐蔽通道生长。不是在理性政治的光亮阳光下,而是在人民神秘的子宫内,在与自然力量更接近的地方生长。(Kohn 1955: 331)

这个关于文化民族主义具有非理性的和先赋性的基础,相对于公民民族主义的理性的和自愿的基础,的论点,可谓是在关于民族主义的著作里最为反复出现的主题。它被数位现代的民族主义理论家所采纳,虽然这几位理论家对这一论点,各有不同程度的修改。因此,如安东尼·史密斯在指出一些对于科恩区分的批评之后,所总结道的,这一区分“依旧是有效和有帮助的”。(Smith 1991:81) 他之后将“西方或公民的民族国家模式”定义为包含对于“历史领土、法律政治群体、法律政治上成员的平等、以及共同的公民文化和意识形态”的要求。在这种模式中,“每个人必须属于某个民族国家,但能够选择他或她属于哪个” (Smith 1991: 11). 它将此与“非西方的或民族的”民族国家模式对比,这种模式认为“无论你是留在你的群体中或是移居到了另一个群体之中,你依旧是你所出生在的那个群体的无法选择的、有机的一个成员,并且永远都被打上它的烙印”。这种民族主义的特征是“家谱学和默认的血统纽带、公众动员、本地语言、风俗和传统”。(1991: 11-12)5 史密斯用这个区分来讨论西方和前苏联地区的当代民族主义之间的区别。并且部分用社会结构上的差异来解释这些区别,特别是一个能够调节知识分子动员活动的 中产阶级bourgeoisie是否存在。(Smith 1995: 76-83)

格林菲尔德(Liah Greenfeld) 提出了一种与此相关的区分。她区分“ 个人主义-个人意志主义( individualistic-libertarian)”和“集体主义 -独裁主义(collectivist-authoritarian)”的民族主义模式。她认为民族主义的特征与创建它的特定阶级和群体相关。她认为这些创立者的反应,而非社会的结构,是塑造民族主义特征的决定力量。但她的纲要很清楚的表达了总体的趋势。个人主义 -个人意志主义民族主义将人民主权理解为本质上与个人身份地位平等和自由联系在一起,“依赖于相关群体的特征发生转变” (Greenfeld 1992:10)。这种民族主义只能在成员资格开放并且自愿的“公民”社群中出现。而与此相对比,集体主义 -独裁主义类型的民族主义“是源于思想在没有经历这种转变的社会中发展的结果” (ibid.)。而且此种民族主义最可能出现在成员资格由其所属民族而决定的社群中,因为此种成员资格是“内在固有的 …… 它不以个人意志为转移,而是由遗传特征所决定。”因此,在 文化民族国家,人民主权被理解为是整体的、不平等的:“人民主权被理解为一个拥有一个单独意愿的群体意识,而有人必定要成为这种意愿的解释者”。(1922: 11) 基廷(Michael Keating)也类似区分民族和公民民族主义,“一种将在民族社群 的成员资格理解为既定的,或是先赋的;而另一种认为个人自愿组成整体” (Keating 1996:3)。虽然他也注意到“公民民族主义可以成为暴力的 …… 公民价值可能被狭隘而不容忍的应用” (1996: 7)。James Kellas 的区分与科恩的分类更接近。Kellas同样将民族主义分为社会的、包容的“更自由民主,不参与大屠杀、种族迁移等”的“西方的”民族主义和依据民族而排外的,“不容忍的、常导致专制主义”的东欧民族主义。(Kellas 1991: 73-4)

这些不同理论家的贡献复兴并且继续发展了当代的民族主义研究,他们的多种论点无疑有很强的吸引力,并且在当代社会很能产生共鸣。特别是当我们将美国和英国的民族主义作为公民民族主义范例,而泰米尔、库尔德或塞尔维亚民族主义作为文化民族主义的范例时。但是同时发生并不总是等同于因果。更何况,提出反例并不难。公民民族主义经常表现为独裁主义的形式,就像在苏哈托的印度尼西亚,或是更早的法国的雅各宾民族主义(Hayes 1949: ch. 3)。文化民族主义不仅有时表现的很和善,像是在威尔士或是斯洛文尼亚。它还常被认为是有助于保护少数族裔权益和社会公正的,这最常见的表现是当代原住民或少数民族提高政治自治和特别权利。在这个版本的论述中,对于文化民族主义的道德评判正相反。文化民族主义被看做是对于个人发展和真正的自由至关重要的,而非从本质上就非理智、不自由的。

也许对于文化与公民民族主义的概念区分,以及对于他们模棱两可的道德评论,在当代的主要意义在于其对“ 多元文化”意义和影响的辩论。多元文化指的其公众公民文化可以包容多种少数民族的公民民族主义。还是一种文化民族主义对于公民民族主义的挑战,这种挑战可能将把国家分割为相竞争的独立国家。我们应当赞扬它,因为它挑战了既存的偏袒多数族裔的文化民族主义,希望推广一个有利于之前被边缘化的少数族裔的新政策?还是应当谴责它,因为它认为先赋的和非自由的群体权利要比自由主义的个人权利更重要?7

另外一些原因也要求我们检验文化与民族民族主义的概念区分。正如之前已经提到的,大多数民族主义即包括公民民族主义也包含民族民族主义的成分。例如,学者们对于在西班牙的加泰罗尼亚的民族主义,在印度尼西亚的东帝汶的民族主义,以及在英国的苏格兰民族主义应当被如何定义并没有共识。它们应当被理解为少数族裔的文化民族主义运动,还是区域的公民民族主义运动?一个容易犯的错误是根据我们自身对于某一民族主义的态度,支持还是反对,而将它归类为文化或是公民民族主义。而且,如果我们要根据社会的基本属性来解释在此社会中产生的民族主义的类型,那么我们该如何解释像法国、魁北克、以及爱尔兰民族主义呢?这些民族主义都在独裁主义和自由主义之间来回移动,并且拥有自由主义和非自由主义的支持者。因此,需要澄清这些论点的理论基础。

已经有人指出,有关民族主义的讨论经常呈现出一种“令人厌倦的概念模糊性” (Geertz 1963: 107)。当作为分析模型的“理想型”概念包含一系列仅仅偶然连接在一起的论点时,这种模棱两可很容易出现。因此,虽然之前提到的关于公民与文化民族主义的概念区分,促进了对于某些具体例子的讨论,但并没有清晰的解释区别的成因。这是因为三个不同的论点被交织在了一起。这三个论点需要被梳理清楚。第一个论点是,这两种民族主义的区别在于一个依据于非理性的原始依恋,而另一个依据于理性的公民情感。第二个论点认为两者的区别取决于是否发生了能够促进一个强有力的中产阶级产生的社会变革。有影响力的中产阶级能够推进自由化发展。第三个论点认为民族主义的特征与其是否发展成为反动的抗议活动相关。这三个论点都需要被仔细审视。我认为这三个论点都不令人满意,但是中产阶级论点以及反动性论点是有可取之处的。这些论点与公民 -文化民族主义区分相分离之后,经过重新阐释,可以为解释自由主义和非自由主义的民族主义提供一个有用的开端。

原始 -公民民族主义的区分

对于文化民族主义的独裁主义性质,最重要的解释指向社群的“原始”特征。根据格尔茨 的设想,原始的纽带是“‘不争的事实’ – 或者更准确的说,因为文化不可避免的与此相关,这是假设的关于社会存在的‘不争事实’…… 这种血缘、语言、风俗等的一致性本身似乎有一种难以言表的、时而压倒性的压制力” (Geertz 1963: 109)。由此而形成的文化社群被认为是不自由的。这表现在三方面。首先,这种社群的成员资格是由出生决定的,不随个人的自由意志而改变。第二,文化民族主义本身就是集体主义的,所以会限制个人自由的表达。第三,文化民族主义是一种非理性的并且占支配地位的感情依附,个人如果要成为一个理性的个体必须先要摆脱这种感情。此外,这样的文化民族主义经常被描述为“过分的”,强调自己所属的民族的优越性,而不是接受各种民族主义的平等地位。

文化民族主义的这些非自由的特征来源于对于共同祖先的信仰(无论这是否的确是真实的)。这些特征塑造了个人与同族社群之间的一种特别的情感纽带。对于这种纽带的工作原理有着解释。像一种荣格的“集体无意识原型”,一种进化的生物或心理功能装置,或是早期社会化产生的无法改变的结果。但是,在所有的构想中,民族的纽带都被描述为具有强大而不可改变的情感力量。在大部分例子中,这种纽带都包含着一种认为自己的社群是最优越的民族中心主义(种族优越感信仰 ethnocentric)的信仰。从这个角度来看,建立在对源自共同祖先的语言、种族或是宗教特征的信仰之上的文化民族主义,必定会是不自由的。它不仅不向那些缺少可以证明共同祖先的(同源)特征的人开放成员资格,并且以集体意志压制个人意志。

这样的一种对于民族以及文化民族主义的描述在近些年受到了越来越多的攻击。(Eller and Coughlan 1993) 甚至原始主义的支持者都承认在所有的民族社群 ,所宣称的共同的血缘关系都不是完全基于客观的文化特征、或是拥有共同祖先的事实,而是基于试图以现代诗人、历史学家和政客所编造的神话和符号的力量,以民族主义意识形态动员民众。一些声称拥有深厚民族根源的文化民族主义要比另一些发明的痕迹更重,但所有的文化民族主义都依赖对于共同血缘关系的信仰,而非事实上存在的共同血缘。

这意味着一个由民族而定义的文化社群的成员资格从来不是绝对的先赋的或是不可变的。因此,塔米尔(Yael Tamir)认为文化民族主义可以是自由的,并最近指出“在现实中个人可以被吸收和同化,打破文化的纽带,从一个国家社群 中移居到另一个之中 (Tamir 1993: 25-32)。被吸纳入一个文化民族国家的可能性以及其代价在每个具体的例子中都各不相同。但宗教皈依、移民、语言改变、婚姻、和文化融入都是可能的途径,而且可以与接受关于共同起源、祖先、历史以及命运的神话相结合。通常认为,用种族来定义自己的文化民族国家,要比用语言来定义自己的文化民族国家,更不接受外来者。这也许在一些例子中是正确的,但应该记住,声称具有独特的生物家谱并通过这样的家谱来确定人民的边界,必定是“可疑的、不大可靠的、结果未定的”。 与其说以种族为依据的民族主义是排外的和非自由的,一个更合理的解释是,那些感觉受到来自他们想要排除的外来者威胁的民族主义,在他们政治文化精英的带领下,更可能用种族来定义他们自己的(以及他们敌人的)民族性。例如,中国文化民族主义,在与不可信的西方人接触的过程中,由一个对文化融入开放的民族主义变为一个基于汉族的、更封闭的民族主义(Dikotter 1990)。与此类似的,德国文化民族主义以人民为中心的身份认同,曾是对文化融入开放的,但在感受到外来威胁之后,变得封闭而不自由,被政治精英重新定义为了一个基于雅利安种族神话的封闭的(但政治上可塑的)自我定义,并通过种族主义方式描述其主要的敌人。

文化民族主义是不自由的,因为基于共同祖先的文化自我定义有很强的感情力量,这一论点也是值得怀疑的。似乎没有先验的原因,为什么共同的居于文化民族主义核心的、由民族血统所构成的纽带,一定会比家庭的纽带,或是国家及其公民民族国家的纽带,更具感情的支配力。这是因为文化或民族纽带的情感力量具有情境性 的或是理性选择的基础。取决于它在帮助实现情境性的目标或是抵御情境性的威胁中的作用,可能在弱与强,被默认与有意识之间变化。(Ronen 1979) 但认为文化民族主义的纽带因为与家庭类似,所以要比公民民族主义的纽带更强这一论点 (Horowitz 1985) 是有问题的。因为公民民族国家同样使用关于家庭的神话和符号。

或许,关于文化民族主义本质上是非自由的最强有力的论点,而作为民族纽带必定是集体主义的。格林菲尔德解释道,公民民族主义可以仅用一个拥有主权的(居住于某一特定领土的)人民的概念,文化民族主义则必须使用各社群独有的特点,因为文化民族主义以特殊的文化特点和血统来定义社群。她认为正是民族主义由主权的概念,向重视集体胜于个人的独特性概念的变化,促生了独裁主义的集体意识主张。(Greenfeld 1992)

这一论点,被最近的社群主义和自由主义的论点所反驳。它们认为个人的自我实现必定依赖于在文化群体中的成员资格。这些论点中充满了关于少数族裔权利和多元文化的语言。这些论点可以被追溯到赫尔德和费希特 ,他们都认为文化民族国家的政治独立是个人自由的必要条件。

民族的力量来源于个人认为他们可以通过与神秘的血缘群体相认同而实现自我。所以文化民族主义总在将自己描绘为个人解放与自治的引擎。在一些例子中,它也许的确起到了这样的作用。因此文化民族主义并不支持多数民族压迫少数民族。事实上,文化民族主义希望每个文化社群都拥有政治上的自治。当在文化民族国家中的确发生压迫少数族裔的现象时,我们应该指责执行文化民族主义教条的失败,而不是指责教条本身。但这并不意味着一些文化民族主义不会将其他文化民族国家或是民族社群 描绘为他们的敌人,并以不自由的方式对待它们。但是在这一方面,他们或许与一些公民民族主义并没有什么区别。

在公民- 文化民族主义区分中,所强调的公民民族主义的一个方面是,一个由平等的主权公民组成的“理性”和自愿的社群。用Alter 的话说,就是“民族国家的生存依靠于个人的意愿,它是由一个由有政治意识的公民所组成的社群。这些公民无论其社会经济地位、民族、或是政治信仰,在法律面前都是平等的。(1989: 14-15) 这样的一个公民社群从本质上是民主的,因为它是因公民的意愿而存在,并且以促进公民意愿的实现为存在目的。

虽然如此,并不是所有的公民民族国家都是自由的或是民主的。格林菲尔德认为,当人民主权论被政治精英扭曲的解释为一个理论上的集体意识主权而非真正的个人主权, 自由主义的民族主义就转变为非自由主义的民族主义,以至于“大众必须听从少数人的命令”。因此公民民族主义和文化民族主义都可能是集体主义的。(Greenfeld 1992: 11)此外,当我们认识到公民民族国家的大多数公民都无法选择自己的国家认同时,公民- 文化民族主义区别的脆弱性就更为凸显。公民民族国家的国籍由出生决定的,而不是选择的产物。要进入另一个民族国家需要面临着国籍法的限制(即使是加入自由主义的英国,美国,澳大利亚等国家)。这与要加入文化民族国家需要越过的文化融入的障碍相似。

中产阶级论

科恩Kohn 将公民与文化民族主义的区别,与社会变革是否产生了一个能够清楚表达民族主义的强有力的中产阶级以及公民社会相联系。如果这些社会群体不存在或是很弱,那么民族主义只能被“学者和诗人表达,而不能被公众舆论所支持,因为此时公共舆论还尚未形成”(Kohn 1944: 330-1) 。一个强有力的中产阶级的存在常常被视为自由主义和民族发展的关键因素( Lipset, Almond and Verba, and Barrington Moore 都认同这一观点)。但是中产阶级的反自由倾向也被许多学者所指出(包括 J. S. Mill以及Alexis De Tocqueville )。这种可能的倾向于“非自由主义民主”在当代亚洲的兴起中表现出来 (Bell at al. 1995L ch. 4)。

这种模棱两可,在德国民族主义的例子中表现的尤为明显。德国民族主义为这两个民族主义模型的发展起到了至关重要的作用。很多重要的民族主义理论家都来自德国 14,德国民族主义也成了他们经典的中欧文化民族主义的范例。但问题是,这个重要的案例并不能支持文化民族主义最可能在公民社会和中产阶级脆弱的社群 中兴起这一论点。迈内克 Meinecke认识到德国民族主义开始时是一股受教育的中产阶级的自由主义运动,后来向独裁主义方向发展是因为“德国中产阶级越来越不接受民主的想法” (Meinecke 1963: 2, 31),并因此易受由国家控制的、关于德国人民社群 的浪漫主义想法的影响(73-4)。本纳 Erica Benner在她最近对马克思关于德国民族主义的分析中指出,马克思不认为非自由主义民族主义在德国的兴起,可以用德国中产阶级势弱来解释:

马克思与恩格斯认为,中产阶级与下层阶级相比的谨慎利益,而非中产阶级面对的阶级内部分裂、国际冲突和传统统治权力时的软弱,是自由主义民族主义运动失败的决定性因素。(Benner 1995: 112)

韦伯将德国的民族衰退归咎于其中产阶级的“不成熟”。他所指的并非他们的数量或经济实力,而是他们 “政治上的庸俗”。(Weber, in Dahbour and Ishay 1995: 121)。格林菲尔德的著作,同样挑战了中产阶级是自由公民民族主义缔造者的理论。她指出,在欧洲案例中,只有德国这一个例子“支持民族主义是一个中产阶级的现象”。而德国的民族主义同时也是最不自由主义的。格林菲尔德试图将此解释为一个特例,因为作为德国民族主义缔造者的中产阶级知识分子是“一个边缘化的群体”(Greenfeld 1992: 293),被夹在一个更广的中产阶级与贵族阶级之间。他们对“个人被孤立及排斥的处境的感到不满足”,并且“因社会地位不一致 而感到受压迫”,这导致他们对于启蒙运动理性的承诺,被转化为一种对于集体主义的浪漫幻想。(Greenfeld 1992: 277, 235, 236, 351) 但他的分析并不能支持中产阶级或是公民社会的弱点是影响民族主义特征的首要因素。当它的主要解读者和阐释者是不感觉受到威胁的、想要“保存和保证他们新获得的社会地位、尊严和不受限制的去做他们认为他们有权利去做的事情”的有向上的社会流动性的阶级或社会群体时,民族主义会倾向于变现为自由主义的形式。但是这样的一个假说并非真的经得住检验,因为它并没有解释为什么某种特定阶级的民族主义意识形态会被大众所接受,以至于去影响国家认同 national identity的特征。这似乎需要进一步的调查。

反动性论

公民民族主义被描述为自由主义的,因为它产生于内部的过程,而不是反对性的 。它的作用是使现存国家结构合法化,而不是去挑战现存国家结构。在英国的例子(第一个出现民族主义 )中,“民族主义意识首先是个人对于作为个体的尊严的意识 …… 因此英国民族主义有时间孕育发展 …… 并且成长为一股不再需要扶持就可以存在的强大力量”。(Greenfeld 1992: 87) 在美国的例子中,美国民族主义发源自相对于欧洲的“他者”,“它不是反对西方平等和理性态度的浪漫主义运动 …… 而是这种西方态度的终极实现”。(Kohn 1944: 291-2) “美国能够将来自不同地区的人联合在一起,因为以理性主义和个人主义为基础,他们拒绝来自过去的基础 …… 而依赖于自己的判断力、对于自身情况的了解、以及来源于自身经历的教训”。(324)

但这个论点立即面临着一个问题。从某种意义上来说,所有民族主义的起源都是反对性的。因为在个体认同方面,民族主义总是试图将“我们”与“他们”划分界限。“他们”或是威胁公民社会的独裁主义统治者,或是威胁社会统一的外来敌人。这不仅适用于主要是公民和自由主义的民族主义,如从对英国统治的反叛中成长起来的美国民族主义,同样也适用于主要是文化和非自由主义的民族主义,如德国民族主义。

或许一个有用的观察是,对于具有威胁性的他者的感受越强烈,社会就越有可能集体动员,反对那个外来威胁,并在此过程中压迫个人自由以促进社会的动员。这是格林菲尔德所提出的观点。她使用怨愤(ressentiment )这个词来表示,相比其他民族主义的一种低人一等,并因此而嫉妒和痛恨的感觉。她解释说“怨愤不仅让一个民族国家更具侵略性,还是对于民族主义情感和集体行动强有力的刺激剂”。(Greenfeld 1992: 488)

即使承认这一论点,我们还是不清楚文化民族主义在起源上是否必然要比公民民族主义更具反对性。我们也不清楚民族主义反对性的起源是否会决定它之后的发展。之后它可能继续侧重于“怨愤”,也可能经历内在的发展。对于文化民族主义而言,将一个现代民族国家建立在强有力的关于共同起源的民族神话之上,并没有任何本质上反动的地方。当对其他民族主义的反应表现为民族中心论的、对优越性的宣称,非自由主义可能的确会被应用。为了保持与他者的界限,可能需要使用 集体主义的终止。但有着反对性起源的文化民族主义也可能会承认一个民族国家内的所有文化群体之间拥有兄弟般的关系以及政治自治的平等权利,就如同赫尔德所设想的那样。正如塔米尔 Yael Tamir所说的,这样的多中心民族主义可能向着自由主义的方向发展。(Tamir 1993: ch. 4)

关于公民民族主义一定是非反对性的,并因而是自由主义的假说 ,同样也是有问题的。事实上,如果公民民族主义诞生在国家建立之后,而不是之前,很容易倒向非自由主义。在建立领土国家和民族主义意识成熟发展之间的这段时间里,很容易产生格林菲尔德所指出的通向民族主义的“独裁主义 -集体主义”发展捷径。“我们”的概念由政治精英制造,为了反对“他们”。以这种方式,很多反对欧洲殖民主义的反殖民民族主义以公民民族主义为主要特征,在起源上是反对性的,在政治上是不自由的。

构造一个新论点

如果我们能将科恩的区分与格林菲尔德的区分联系起来的话,我们可能可以更有效的解释自由主义与非自由主义民族主义之间的区别。科恩区分起源于与“外来”他者相比的“ 自卑情结”的民族主义 (Kohn 1944: 330),以及源自于“对于在一个新的、不受约束的世界生活和自由的好处”的乐观主义信念的民族主义 (293)。格林菲尔德区分由边缘化的阶级或社会阶层所阐释的民族主义,以及由具有向上流动性的、充满自信和骄傲的阶级或社会阶层所倡导的民族主义。格林菲尔德有时暗示了这两种区分的联系。但是对此更清晰的阐述是由 Peter Alter提出的。他区分他所称的“复兴主义”民族主义与 “不可分割的Integral” 民族主义。Alter 解释说,法西斯(不可分割的)民族主义在德国的兴起是基于“新旧中产阶级”的不安全感。“他们感觉他们的物质生存和社会地位都受到了威胁” (Alter 1989: 46)。此外“民族主义自信心的危机、公认的来自外部的巨大威胁、真的或是感觉到的对于民族国家继续存在的威胁”也是法西斯民族主义兴起的重要原因。自由主义的(复兴主义的)民族主义同样开始于“抗议运动”,但向一个自由主义的方向发展。这首先是因为它“伴随着一个新的社会阶层的解放”。其次,这是因为它阐述了一个对于觉醒和重生的内在自信态度,认为从压迫中解放的过程已经开始或即将开始、势不可挡。

因此,与其说文化民族主义本质上是非自由主义的,不如重新构造这个论点。也许最终非自由主义的民族主义,是由具有不安全感的精英所阐述的,以怨愤为基础的、反对有威胁性的外来者的民族主义。而或许那些始于抗议运动,但不是作为对外来威胁者的反应来发展,而是由自信的精英所阐释的公民与文化民族主义,最可能成为自由主义的民族主义。民族主义意识形态的阐释者以及他们大众听众的不安全感,有可能会将所有的民族主义引向集体主义和非自由主义的发展方向,无论其公民与文化民族主义元素的混合比例,取决于“他者”和“自己”是如何被描述的。

这个新构造的论点建立在科恩和迈内克 Meinecke的理论之上,只是侧重点不同。与其侧重于用社群的特征或是中产阶级的情况来解释民族主义是自由主义的或是独裁主义的,我们应当注意政治精英对于民族主义目标的描述,限制他们成就的不安全感、威胁或是敌人,以及公众对于这些民族主义构想或是威胁的接受程度。

当民族主义由一个充满不安全感的阶级或是社会阶层所阐述,并且大众同样感觉不安全、容易接受民族主义宣传者所提出的集体主义解决方法时,非自由主义的民族主义最有可能产生。政治领袖在不同的情况下可能将来自当前的威胁,描述为来自反对派活动分子或是阶级动荡。这可能导致,像在新加坡那样,关于个人权利和自由的想法被认为是对民族主义设想的首要威胁。政治领袖可能会宣称,作为一个公民民族国家,要保证普遍的存活和发展,依赖于保证民族国家的“整体意愿”不被持不同政见个人的即得利益所削弱或是颠覆。当反对者主要聚集于国家的个别地区、或主要由某个文化群体的人组成,那么政治精英或许会选择通过将它描述为是民族的、宗派主义的、集团主义的、或种族主义的反对活动,从而妖魔化反对派。在别处,政治领袖可能会说服民众,威胁来自于外部,来自于在领土上、经济上、或是政治上侵犯该国家未来命运的其他民族国家。这样的民族主义会变为“不自由的”,因为它们声称“我们”与外国的“他们”相比具有优越性,而这会引发对个别民族国家的恐外攻击,或引发更为普遍的对外来影响的贬低,将他们说成是共产主义、西方价值、亚洲威胁等。政治精英们可能会发现将威胁以及关于自己共同历史的神话用种族的语言描述,可以帮助他们将外来影响屏蔽,或是将少数族裔当作替罪羊。这种描述对于民族意识的影响力,部分取决于社会的文化、当时的具体挑战、以及社会所面对的不安全感。但是政治精英在对敌人的描述上具有灵活性,这让民族主义的特征,特别是民族主义政治的自由主义或是非自由主义倾向,有了一定的变化性。

因此,公民民族主义可能向自由主义或是非自由主义的方向发展,取决于精英是多么有效的使用公民社群的设想来解决社会的渴望或是恐惧。文化民族主义应当被视为,并非从本质上就是少数民族和本地民族权益“进步”的推动力,也不是本质上就是“倒退的”、压迫个人的,如巴尔干最近的局势所表现的那样。就像哈钦森(John Hutchinson)在对文化民族主义的研究中所指出的,爱尔兰民族主义的特征在三场“复兴”中发生了重大的变化。从英国-爱尔兰和自由主义的,到盖尔的和平民主义的,取决于是什么知识分子在动员它,这些知识分子选择强调哪些威胁和危险,以及他们决定使用什么样的符号 – 宗教的或是世俗的。(Hutchinson 1987)

结论

公民民族主义与文化民族主义这两种民族主义的“理想型”之间的区别的确很大。这种概念区别区分了两种对于社群的不同设想,一种是建立在共同血统之上的社群 ,另一种是强调来自各种不同背景的个人是如何不断的融入一个新的家庭的社群。这种概念区分对于理解在现代民族主义中的政治张力和动态,有着至关重要的作用。对于国家应该如何管理少数族裔的辩论,这种区分也有特别的意义。本文的重点在于解析一系列与这两个概念在本质上是自由主义的或是非自由主义相关的假设。本文批判了认为公民民族主义因为指向一个自愿主义的社会,所以是自由的,而文化民族主义因为它指向一个先赋性的社群,所以是不自由的。因为两种民族主义类型都可能强调集体或是个人。本文还批判的一个观点,因为存在一个强有力的中产阶级,所以公民民族主义是自由的这一观点,这是因为非自由主义的中产阶级并非罕见。最后,本文还批判了,因为诞生是反对性的,所以认为文化民族主义会倾向于非自由主义这一观点。文化民族主义与反对性民族主义之间的联系是随情况而改变的。然而,本文认为由边缘化的或是充满不安全感的阶级或社会阶层所阐释的, 吸引基于怨愤的对具有威胁性的他者的普遍性反应的民族主义,与内在产生、由具有安全感的精英所阐释的民族主义,相比更可能是不自由的。但是这种非自由主义的性质和程度是一个政治变量。本文的结论是,具有自由主义和非自由主义特征的民族主义之间的区别,不能用公民与文化民族主义的区分来解释。民族主义有两幅意识形态的面孔,公民的和文化的;但他的政治特征要比双面神 Janus更多变。

-------------------------

注:原文较长,译文精简了6000多字,英文论文请参考链接。

Why is the Nation‐State so Vulnerable to Ethnic Nationalism?

First published: 21 April 2004

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1354-5078.1999.00281.x