我對廣東這座城市過敏

(一)

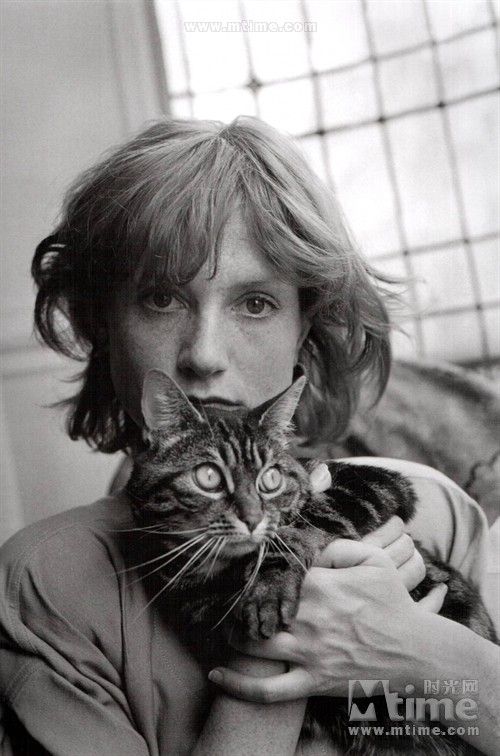

我大抵上是對廣東這座城市過敏的。扁桃體發過炎,長過貓癬,感過冒。這一次又換了個毛病。

這次的病癥大概始發於五天前——阿波說要帶我們去萬州大酒店吃面。我們一行四人,在高溫39度的大街上,步行了半個小時,還沒到。中途去了超市蹭了個空調,買了瓶山寨的維他茶喝,我們都說走不動了,就在商場的負一樓解決午飯吧。

「這裏是富人區,我們消費不起的。」阿波說。

我們想想為了這頓面,都已經走了這麽遠的路了,還是去吧。

「最好那個面如妳所說得好吃。」S說。S決定再相信一次阿波,因為之前他說那裏離我們的住處很近。

10分鐘之後,我們走進居民區,拐進一條巷子,進了萬州大酒店——一家不給掛牌的重慶小面館。樹蔭下的兩個桌子已有食客,我們只好坐在有三張桌子的店內。還好,立地風扇的風力較強,不然是要熱死人的。

我們點了阿波推薦的泡椒豬肝面,確實如阿波所說得美味。面裏的泡椒、酸蘿蔔絲中和了豬肝的苦味,價格也十分親民,只需9塊錢一碗,雖說是小份,但是量大得很,胃口大的阿波都只能吃一碗小份的。這家小店,已是阿波帶我來光臨的第二次了。

關於「萬州大酒店」名稱的由來,大概2005年的時候,阿波騎著摩托車找了很久,才找到這條巷子裏路人推薦的萬州面館。自那以後,每次有朋友來,阿波都會帶朋友到這來吃面,阿波說是貴客才能享有的待遇,因為他覺得這裏的面比大酒店做得還好吃。

「重慶萬州面館」幾個字,只能在墻上的菜單裏尋得。店主是一對中年夫妻。店鋪門頭上的「天天見面」,據說是聯通的廣告。

重慶萬州面館所在的居民樓,據阿波所說,以前是有名的二奶村,後來是性工作者的居住地,再後來因為政策原因,性工作者都搬走了。

吃完面之後,我又跟著阿波出門辦事,在烈日之下又暴曬了半個小時左右。下午回來的路上,我左邊的大腿外側有一處很癢,我抓了兩下,幾個小包隨之生長出來,像是雞皮疙瘩的那種。我以為是什麽蟲子咬的,塗了點青草膏,並未往心裏去。

(二)

我所合作的兒童服務機構,從我過來的幾日,就面臨著搬遷的壓力。房東接到公安局的通知,說我們的消防不合格,不適合做教育培訓,叫我們盡快搬走。可我們並不是做教育培訓的,而是註冊過的兒童服務機構。如果只是消防不合格,我們做好消防整改即可,再怎麽也不至於搬走。

現在是暑期,正是繁忙的時候,偏偏遇到這樣的事情,怎不令人心煩呢。

兒童服務機構所在的位置是一城中村,多是制衣廠和外來務工人員的租住地。一條臭水溝將城中村與對面的美食城隔開。美食城的餐館、咖啡店,也多是由廠房改建而成。

對著臭水溝的這頭村子的一條巷子,有三家賣飲料、零食、香煙的雜貨鋪,一家菜店,一家制衣小作坊,一家包店,一家早餐賣腸粉、晚上賣燒烤的餐飲店。每天早上,會有推著早餐車的婦人經過,還有一個收廢品的年輕男人,常在巷子裏收拾他收購回來的紙箱。他黝黑的背上是壹個鼓起的大包,像是駝背,又像是背負著一個肉瘤在身上。他的女兒,常會來我們這裏看書。

一到晚上,臭水溝那頭的廣場上,有跳廣場舞的男女老少,即使下雨,也會有人打著傘在那舞動著,像是電影裏的畫面。巷子裏則坐滿了乘涼的中年男人,他們大多赤裸著膀子,坐在店門口的對面,看著電視劇。是的,電視機的朝向是對著巷子外面的。樹壇邊,坐著三三兩兩拿著手機的男人。白天的時候,一排赤裸著膀子的男人坐在樹蔭下刷手機打遊戲,只有當年輕貌美的女子從他們面前走過的時候,才能將他們從虛擬的世界拉回現實——他們不約而同地擡起頭,直勾勾地盯著那路過的女子。

第二日起床後,我的兩只手臂上,全是紅疙瘩。第三天,兩條腿也長了紅點點。我想,靠著身體的自愈能力,總會好的。

(三)

楚王的三室壹廳房子在6樓,每月房租加上水電,只需1300塊左右,令住在魔都的我好生羨慕。廣東的老房子,多是沒有電梯的。爬到三樓的時候,樓層別有洞天——不再是封閉式的樓梯,圍欄外是藍天白雲,俯視到的是棕、藍、白色交織的鐵皮屋頂。楚王叫我把它想象成普羅旺斯,望著欄桿外的鐵皮屋頂,我的想象力實在有限,我最多只能將遊泳池想象成大海。

當作為土生土長的廣東人楚王和HJ,得知我不能適應廣東的濕熱氣候而有過敏癥狀後,HJ笑道:古時,廣東作為瘴氣蠻荒、貶官流放之地,文人常死在來廣東的路上,妳要保重啊!

我表示認同,畢竟嶺南曾是山高皇帝遠、遠離中原之地。能生存下來的廣東人,乃非一般人也,體質差的早就掛了。

在楚王家休息片刻之後,楚王帶我和HJ去華蓋棧道,說要看看這座城市的夜景。在走過去的路上,楚王給我們介紹這邊的廣場舞分為激情派、古典派、婉約派三大派系,她常有加入他們三大派系的沖動。

路上,楚王催促HJ趕緊寫回應“人間”那篇騙工傷賠償的文章。她們倆看完那篇文章之後,很是憤怒,因為那作者的立場完全是站在資方那邊,Ta的敘事方式會讓讀者誤以為所有的工傷群體都像文中的個案那樣。HJ說文章的落點,很俗套地落在刻畫一位女性悲劇的一生。

那篇文章,剛好我也看了,並且和阿波有過討論。阿波很想認識寫那篇文章的人,說想約對方出來聊聊。他想不通的是文中的主人公為什麽要找公司的人事說自己的故事,媒體有沒有調查這個非虛構故事是否屬實,這是其一;其二,這種論調的文章壹出現,會增加一線服務工傷群體的社工的工作難度,等到一開庭,被告人律師就會以對方是「騙取工傷賠償而故意受傷」,以此達到企業拒絕賠償或減少賠償額度的目的,他們曾經就在法庭上遇到過這樣的事。

我沒有他們仨那麽憤怒,同情弱者是人的本能(並不是所有的弱者是道德標準裏的「好人」,人性的惡潛伏在每壹個人類那裏),但很多人沒有這個本能。那位作者的立場也很現實,畢竟ta是個為資本服務的人事,ta的價值觀在寫作中表露無遺,對於弱者,ta在文中的表述中並未透露出絲毫的同情。

我絲毫不懷疑沒有資源、也無法在現有的工作體系中找到一份薪水待遇尚可的工作、又急需用錢的人——在窮途末路時,會用自己的身體/命去換錢,比如賣腎的、賣血的。一個人但凡有一點點的希望,會選擇用自己的命去換取金錢嗎?如果我問妳——妳覺得妳的一只胳膊值多少錢,妳的一只手值多少錢,妳的一根手指值多少錢,一百萬夠嗎?我給妳一百萬,妳讓我砍下妳的五根手指或壹只胳膊,妳願意嗎?

那篇文章的末尾,附上了我采訪工傷女工阿香的故事,我相信「人間」仍是有良心有態度的媒體。我也希望HJ抽出時間寫出回應的文章。

(四)

淩晨兩點鐘,我被癢醒了。在黑暗中壹陣亂撓之後,愈發癢得厲害,癢得我心生後悔,如若沒改簽機票,現在的我已經在上海了。離開了過敏源,我的過敏癥也許就不會加重了。就這麽壹邊撓著,壹邊吸著房間的貓味,直到淩晨3點鐘,才昏沈睡去。

早晨醒來,我的四肢像是長了痱子壹般,全是小疙瘩,更要命的是癢。癢——是壹種比痛還難受的癥狀。

回到社區,班班帶我去了社區診所。驗血,開藥,壹共花去88.9元。

雖然每次到廣東來,身體會出現各種不適。但,我還是喜歡來這裏。除了誌同道合的朋友,還有好吃好喝的。腸粉、枸杞豬肝湯、糖水,自是不必說,偶爾還能去蹭個早茶,我甚是羨慕壹個廣東人的日常。

2019.7.24