这可能是我最后一天出门|郭晶的捂汗风尘日记|2/9-2/11

2月9日

什么人不道歉?

父母很少道歉,即便道歉的时候也总是说“为你好”,暗含着一种指责,似乎是子女不领情。有一年春节,我爸妈在我明确拒绝相亲的情况下还是给我安排了相亲,我十分生气,说他们不尊重我,不想去见他们安排的人,他们还反过来指责我不礼貌。这个事情我曾发过朋友圈,有人留言说我应该理解父母,跟父母沟通。

其实问题不在我,我无法单方面开启一个平等的对话。即便子女已经成年,很多父母依然保持一种家长式的话术来教育子女,他们说“你不懂”“我吃过的盐比你走过的路都多”。父母总以为自己的格局更高,自己是对的,无法平等地看待和尊重子女。

性骚扰的施害者很少道歉,他们甚至用指责受害者的话语来为自己辩解,企图说明不是自己的错,他们说“你穿太少了”“你不应该晚上出门”“你勾引我”。

很遗憾,不被尊重的人、权利被侵害的人很难获得道歉。李-w-l是否能获得道歉呢?

昨天的晚餐是芹菜炒豆干加稀饭。

晚上参与了李w-l的祭-奠活动。

昨晚聊天的主题是世界末日,有人提了一个问题:假定人类在一天后就会灭亡,那你会做什么?讨论这个问题的时候,我们发现如果只有一天可以活,世界会比现在封城的状态更糟,因为很少人会继续为别人做服务。所以人们很多浪漫的想象很难实施。

在世界末日的时候人们会想做没有做过的事情,因为没有未来,伦理也将不复存在。人们遵守既有的规则是为了一种社会秩序,社会奖励遵循规则的人,而惩罚破坏规则的人。

世界末日人们会有欲望,也会有恐惧,人们会想要找到那个互相依恋的人。互相依恋是一种凄凉而安全的关系,在这段关系里的人都只有彼此。可是找到这样的关系异常困难,我们依恋的那个人未必会对我们有同样的依恋。而且交通瘫痪后,我们也未必能够跟自己依恋的人在一起,那人们该怎么应对恐惧呢?

有人说:“宗教团体应该会有集体的仪式可以寻求慰藉。”我们这些无神论者怎么办呢?于是,为了满足大家的欲望,有人提出应该搞一个性爱趴,欢迎任何人加入。

很难解决的问题是食物。有人说可以吃火锅,可是世界末日的时候谁会看着别人在狂欢而自己默默地择菜、洗菜呢?可见,人类最基本的需求都无法离开社会。在世界末日,很少人可以吃到大餐,大部分人只能去超市拿一些自己喜欢吃的速食。有人惊叹道,“我们发现了一个人类的秘密。”

睡觉前,我刷手机的时候刷到2月4日一个公众号发了一段录音,是一个山东姑娘打给捂汗市长热线的电话,电话中她表达了对武汉政府处理山东捐赠的350吨蔬菜的不满,认为政-府不应该拿去卖,对政-府分配物资的流程提出了建议,希望物资以最快的方式到达一线工作人员那里。

那段录音十分令人感动,她在电话结束的时候说希望市长可以给她一个回复。在很多人都充满无力感的时候,她依然坚持问责,这是一个明知不可为而为之的行为。而社会改变是由无数这样的人一起推动的。

今天阳光明媚,我忍不住还是出了门。我并没有目的地,就是向往阳光。出了小区,我想起我喜欢的那段江滩,决定去走一走。那片江滩是一次跑步的时候偶然跑到的,几公里的路程竟然让人有经过四季的感觉,有春天的翠绿,夏天的墨绿,秋天的亮黄和冬天的枯黄。我很喜欢。

骑车去江滩的路过一个小区,楼下有几个穿着防护服的人,其中一个拿着喇叭喊人下楼取菜。两个老人领了菜后就上了楼。到了一个江滩的入口,管理员坐在一个小凳子上,面前放着一袋瓜子,在悠闲地嗑瓜子。

我问:“现在还在工作害怕吗?”

他皱着眉头说:“有啥害怕的,这个主要看免疫力强不强。”

我也看不出他是否真的不担心。我只能跟他说保重。

江滩的道路两旁每隔几米都竖着黑色的灯杆,每隔一个灯杆,就会在灯杆上多放一个黑色的音箱,这些音箱每隔一分钟就放着:“为切实落实市肺炎指挥部通告要求 ,全力做好卫生防疫工作,请市民、游客朋友们在公共场所必须佩戴口罩,不在园区遛宠物,不随地吐痰,不聚集活动。特别煞风景。

上次是封城前几天和朋友一起来,我们还用识别植物的软件查了一些植物,认识了鼠尾草和荻。我对日常见到的植物认识甚少。

江滩的人很少,我时不时地拉下口罩到嘴下的位置,暂时性地感受一下自由的呼吸。这段江滩有绿道,偶尔遇到跑步的人。有个男人随身带着音箱,放着节奏轻快的“男人不坏,女人不爱”。平时,我会觉得这样的歌很恶俗,现在竟然有种热闹感和喜感。

我路过了枯黄的水杉、黄灿灿的黄金菊。路上有一对情侣,女生在口罩之外还戴了一个头盔。我走到了月亮湾码头,旁边的金牛游泳俱乐部门口有个小黑板,上面写着“水温:7.4℃,2月7号,祝:春节快乐,捂汗加油”。

路过了一片枯萎的向日葵,其中有一棵还在顽强地保持着一种生命力。

遇到一个停在路边的出租车,司机在玩手机,我停下自行车问他,“你现在接送病人吗?”他紧张地说:“我们不拉发热的人,主要是接送老弱病残的人去买菜、买药。”

“社区安排的吗?”

“对”

“那发热的人怎么办?”

“社区也会安排。”

“那社区会发口罩吗?”

“公司发的”

“那消毒的东西呢?”

“我们每接送一趟人就会消毒。”

我说“辛苦啦,保重”,然后骑车回家了。

2月10日

这些天很多人问我捂汗现在怎么样。这当然是出于关心,抱歉的是我无法回答这个问题。

谁能代表捂汗?捂汗都有哪些人?新型冠状病毒肺炎的感染者、医护人员、各种慢性病患者(HIV感染者、糖尿病患者等)、残障人士、孤寡老人、环卫工、超市收银员、外卖员……你想问的是谁呢?

捂汗现在是一片乱象。没有人有一个清楚而完整的答案。除了对自己周边环境和一些人的一点了解,我获取信息的方式和大家是一样的。

昨天的晚餐是香菇炒香肠加稀饭。香菇是在封城的第一天买的,在冰箱里放了十多天,有一个香菇变成了黑红色,我还是把它切了,又有些担心,就上网查了一下,看到有人说香菇变黑代表发霉,最好不要吃。谨慎起见,我还是扔了那个已经切好的香菇。

蔬菜屯太多容易变质,就会导致浪费。然而,为了生存我们又不得不屯。

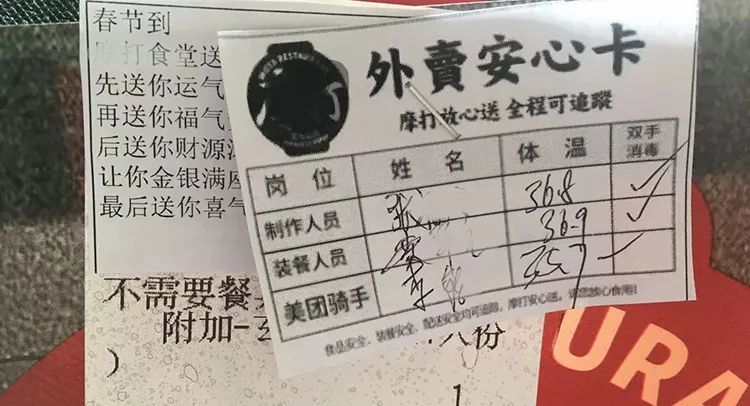

晚上和朋友聊天。有个广东的朋友点了外卖,发现外卖单上多了一个“外卖安心卡”,上面有制作人员、装餐人员、骑手的姓名、体温和双手消毒情况。几个朋友在家里帮忙辅导亲戚家的小孩写作业,感到耐心受到极大的挑战,有时候会忍不住向孩子发脾气。有人说:“小孩太善良了,第二天就会原谅我们。”当然,这也是因为小孩的生活必须依赖于大人。

我们讲到强迫症,有人会强迫性地抠痘痘,有人每次洗澡前先把卫生间刷干净,有人不能接受没有洗澡换衣服坐自己的床,有人碰了现金就会洗手。有人说:“只讲强迫行为会使强迫行为进一步强化。”我们会需要一些名词来解释自己的行为,但不能让这些名词定义自己。我们某个阶段会有某个强迫行为、某个阶段会有抑郁症状,但不代表我们会一直是这样的人。这些行为和症状都有原因。

于是,我们也说了为什么会有某个强迫行为以及为什么。那个每次洗澡前先刷卫生间的人在父母家的时候就不会这么做,因为觉得自己刷了也没法保持卫生间的干净,而在自己租的房子里会更有掌控感。一些强迫行为是为了寻找某种秩序,找到自己的掌控感和安全感。

有个朋友在考英国的会计师证,她说每个人都应该了解一些基本的会计知识,英国是自己报税,这是一个参与和了解国家税收政策的方式,如果有不满意也可以针对性地提建议。而我们很多人对自己纳税的情况一无所知,只是被动地执行税收政策。

有些所谓的专业知识我们会觉得没有必要了解,也有人试图用专业主义把普通人排除在外,甚至利用这种信息差为自己谋利。当然,对每个专业的深入了解都需要长时间的学习,但总还是有人在用简单的语言向普通人做科普。这次疫情中就有很多人做关于防护、病毒的科普。

今天是阴天,我没有出门的需求和欲望,感到有些轻松。早上做了一些整理资料的事情,很快两个小时就过去了。

有朋友前几天推荐《浩劫求生》,这是一部模拟真实生活环境下的灾难系列教学纪录片。中午看了第一集,是关于劫飞机的,有一个人全程在教大家如何制服劫持飞机的人和自救,在将劫匪的手脚都绑起来的过程,他说:“现在要剥夺他们的感官能力,此刻最重要的就是控制,我们要尽量剥夺他们的掌控能力,视力、说话能力,甚至塞住他们的耳朵,这些人会完全变成废物。”那一刻,我和劫匪产生了共鸣。

我们像是被当作劫匪一样对待,虽然不是被直接地剥夺这些能力。然而,我们看到的和听到的信息被过滤,我们经常发不出声。有关李-w-l的一些信息已经在消失。社会让我们自我审查,一些人还审查别人,建议别人删除和他无关又没有侵害任何人的言论。

下午,我和一个朋友约了见面。她是我到捂汗认识的,只见了两次面,但还挺投机的。上次见面是1月19日,没想到这次见面是在封锁的城市中。这是一次多么难得的相聚。她有电动车,所以是她来找我。我出门的时候下着小雨。朋友全副武装,她戴着口罩,穿着雨衣,背包上也套了防雨罩,脚上穿得是蓝色的雨鞋。

幸亏外面没人,不然我都认不出她来。我们非常默契,我没有邀请她到家里,她也说我们在外面找个地方坐一下。现在想找开门的休闲场所是不可能的。一个饺子馆的门口搭了一个简易棚,棚下有个凳子。我们坐下来聊天,她也希望可以为这座城市做些什么,她想拍一些视频记录封锁中的捂汗,可以做事情的想法让她非常兴奋,她讲话的时候充满了喜悦。

雨停了,我们去江边走了一会,江边的砖缝里都长了青苔。

2月11日

很多网友开始关心我的饮食,这让我有些意外,因为我觉得自己吃得还不错。

小时候,每天早晚基本都是馍菜汤,汤一般是白面汤,就是用面粉加少量水搅成固体糊状,再加水把它搅成液体糊状,等水开了搅拌进去。我和我弟不喜欢喝白面汤,家里偶尔煮大米汤,放的米也很少。中午基本是面条,家里逢年过节才有肉吃。夏天可以吃的蔬菜种类多一些,因为农村人都会自己种菜。冬天能吃的菜比较少,主要是萝卜、白菜、土豆、洋葱。

现在尽管是冬天,我能吃到的蔬菜种类也比较多,基本天天有肉吃。我每天喝粥是嫌麻烦,为了省去一些洗锅煮饭的时间和工序,早上会顺便把晚上的粥一起煮了。我还算喜欢做饭的人,但每天花很多时间做饭和洗碗是太不易的。日常的做饭、洗碗是相对单调和重复的工作,而人一般做创造性的工作会更有价值感。如果是闲暇时间学做一个新菜,会很有满足感,而日常为了饱腹而做饭很难有太多乐趣。很多偶尔做饭的男人就不能理解女人对家务劳动的抱怨。

贫穷归根结底是分配不均的问题。当贫穷遇到疾病时,死亡就更近一些。此次疫情中,各省市的病死率中,天门的病死率一直居高不下。2月9日,湖北省卫健委首次公布的省内各市州病死率数据显示,天门的病死率是5.08%,居全省首位。天门市有2个三甲医院,综合性的三甲医院只有1个。天门的医疗资源有限,面对疾病死亡的风险就更高。

昨天的晚餐是蒜苗香菇炒豆干。

晚上照旧和我的朋友们聊天。有人出小区的时候被量了体温,显示34℃,她还有家人测量出的体温是32℃,据说还有人测出是25℃。测量体温的人说越低越好,完全无视人类应有的正常体温标准。

有人问如果解封了大家第一时间会做什么,就有人提到看到的一个段子,网友说要在家再关一天,万一第二天辟谣了呢。大家都莫名觉得很有道理。

讲到后悔的事情,有朋友后悔送我的礼物不够。我表示自己一直对接受礼物感到压力,总是被“礼尚往来”的社会规则所束缚,觉得应该还礼,可挑礼物也很累人,总是希望别人可以喜欢或用到。大家纷纷表示有此困扰。

穷人会更在意送礼,有朋友说:“张爱玲的小说里有个人家里很穷的时候去别人家总会拿一些手礼,可是他家里宽裕后就不再这么做了,而且不再担心别人的评价。尽管别人会说他以前总是会带礼物,现在就不讲礼数了。”

从小,周围的人都是通过别人的礼物判断关系和等级,父母会看谁家过年送了什么礼,婚嫁的时候哪个亲戚随了多少份子。

我初中的时候一周的生活费10块钱左右,坚持省吃俭用给朋友买生日礼物,也会期待在自己生日的时候收到礼物。很多人跟以前的同学并不再亲近,颇有社会压力总还是在同学结婚的时候随份子。送礼物本应是心意的表达,却成了走过场的形式。

有个朋友在参加婚礼的时候不会随份子,而是送一些特别的,甚至是自己手工做的礼物,但她也免不了会觉得不好意思。

一起抠门的朋友变得很难得,我们可以在一起买东西的时候讲价,买到低价的东西还会感到有成就感。

有个朋友说刚毕业的时候买过上千块的大衣,现在想来也是处于一种焦虑,但买贵的衣服并无法让焦虑得以平复。

今天是阴天,早上我本不打算出门,结果看到武汉市新冠状肺炎防控指挥部在半夜发布通知,决定在全市范围内所有住宅小区实行封闭管理。这下我必须出去了。我要确认这是不是真的已经开始落实,以及封闭管理究竟是怎么回事。

小区门口除了保安还有3个人,我出门的时候并没有人阻止我。我去了超市,蔬菜很多,肉基本被抢空,酸奶在半价卖。我到肉柜前的时候刚好称重的工作人员又称了几包肉放过来,我就买了3袋肉。一些零食也被卖光了,我买了一些牛肉干。

这可能是我最后一天出门,我想在外面多待会,就骑着车游荡。

药店门口几个人排队在买药,自觉地互相保持一定距离。今天检测体温的志愿者又摆了桌子出来。

有几个卖菜的小贩在关门的店铺前摆摊,被城管要求挪到一个店铺的侧面,至少8个城管在处理这件事,他们只是站在一旁,没有一个人帮他们搬蔬菜。

路过积玉桥街社区卫生服务中心,门口有几个穿防护服的人,有个手拿CT的人跟穿制服的人说着什么,我没有听清楚。

小区门外还是有3个人,其中一个穿了防护服。我进小区的时候,他们对我说:“尽量少出门。”我担忧地说:“那买菜怎么办?”

“多买一些。”

“那吃完了也要出去买。”

“可以出”

“你们每天都在这里吗?”

“不会,保安会在,市里检查。”

面子工程总还是会有人力。封锁的不只是病毒,还有人。

回家后,我把3袋肉分成了14份,接下来的两周我都有肉吃。