断层、灾难、纪录片小年?三位FIRST初审评委和你聊聊青年创作现状

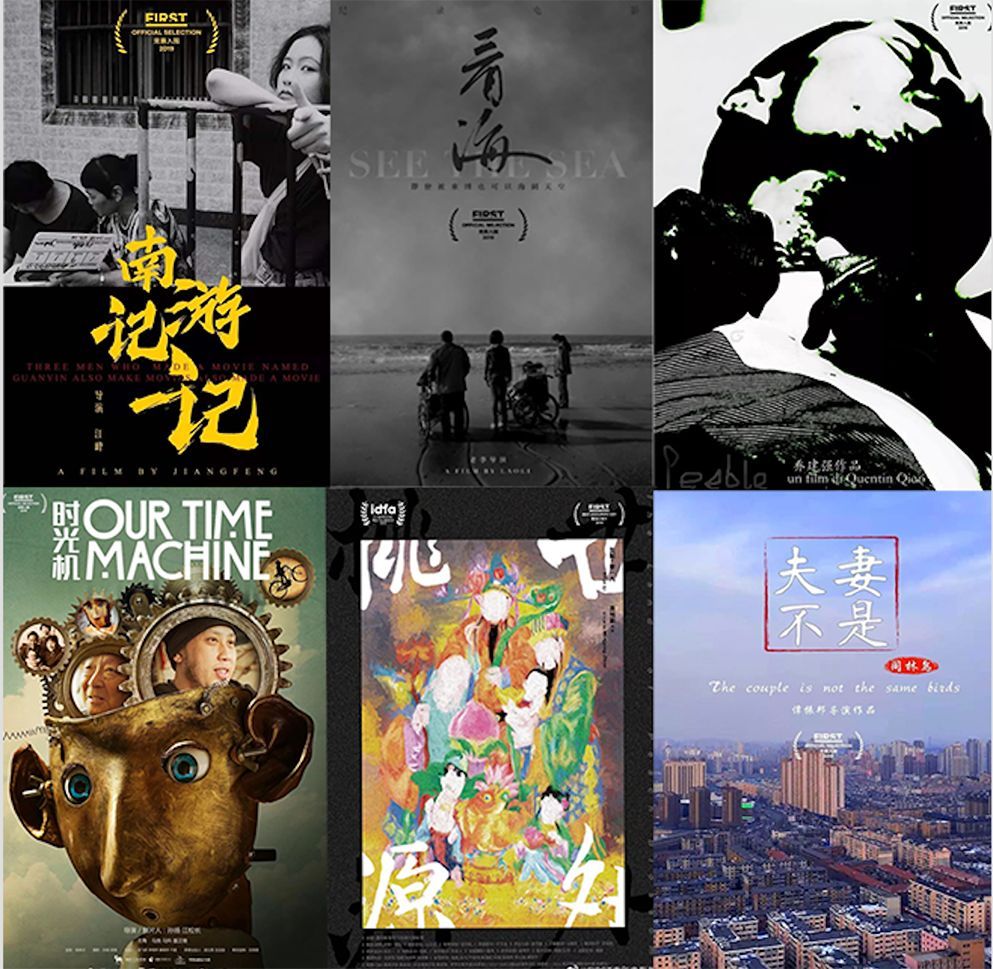

7月28日,纪录片《世外桃源》获得第13届FIRST青年电影展“最佳纪录片”,我们写的文章《今年FIRST,纪录片没有赢家》引发一些争议。

文章称,“今年剧情片一片叫好,而纪录片受到了前所未有的质疑。‘纪录片小年’似乎都不足以体现观众的失望,大多都是说‘灾难’和‘断层’。”

为什么今年FIRST,纪录片没有赢家?为什么青年纪录片创作会出现今年的状况?在西宁,我们采访了纪录片单元的3位预选评审,试图寻找答案。

在他们看来,今年的参评影片数量和整体质量上出现下滑是不争的事实。但背后的原因十分复杂:评选机制的改变;大环境收紧;纪录片教育缺失;青年作者美学形态的调整……

以下是凹凸镜DOC对话FIRST纪录片单元预选评审。

对谈实录

采访:沙丘 编辑:沙丘、Sunny

凹凸镜DOC:你们看完所有的参选影片后分别是什么感受?

宋婷:我觉得大家一开始的直观感受略有些失望吧。我本来预计会花很多时间,能看到一些惊喜的东西,但是惊喜比较少。

特别是社会议题方面,这两三年有点热度的话题,投过来的片子基本都没有涉及,它们大多是关注小人物,或者是从家庭出发的。

齐博:我对题材不太关注。但我觉得能完整称为一个作品的不太多,普遍完成度不高。比如说很多拍家庭的,一塌糊涂,没有综合到一个点上去。你不知道它呈现的意图在哪儿。

宋婷:我还有一感受,没看之前我以为会看到很多专业的纪录片从业者的作品,其实看到大部分都是个人或者兴趣爱好者发现一个话题,然后抓起一个机器拍摄的。

徐玮超:这些都能在片单里面看到。像《夫妻不是同林鸟》也是一时兴起,趁着过年放假,拿起手机就拍,包括《小石头》也是,本来去街拍的,结果偶遇了小石头。这些我觉得也是很好,很奇妙的电影故事,也是电影本身的魅力。因为纪录片有个概念‘偶发性’‘自发性’,其实纪录片导演也在追求这种东西,它是不能被解释的,或者它是脱离你的思维本体的,是你想象不到的,那时候你觉得这东西是亮光的。

宋婷:我觉得那种太强调灵感,每个导演都希望碰到一个打动自己,能够马上拿起相机来拍的题材。但实际上好的纪录片背后有一大半是导演的心思,怎么策划,技术上怎么实施,而不是说遇到个我自以为有趣的人或事这片子自然就成了,这部分在这次选片里就比较缺失。

凹凸镜DOC:你们两个(宋婷和齐博)的片子曾经入围了2016年FIRST最佳纪录片,这一届和你们那一届对比感觉有什么不同?

宋婷:直观感觉就是那一届继续要做纪录片创作的导演更多一点。

齐博:我告诉你那一届都有谁,范俭,黎小峰,李维,王佳音,曾茜,金行征,陈实,他们现在基本都还在做纪录片。

徐玮超:其实在我们58个样本里,还有很多是会继续拍的人,但是我们没有选(笑)。并不是说我们的样本里没有长期的作者,是有的。

齐博:当然是有,意思是我们选片时看的是偶发性还是作者意识。

徐玮超:你会发现我们对这个也很怀疑。对我们来说,对策展,对评审的观察,它其实还是有很多偶然性的,包括FIRST今年的情况。段炼也在说,到底能不能被更大地解读,某种意义上这也存疑。因为你会发现初审和复审的体系有很大区别。

徐玮超:我们当时提交10部,今天FIRST片单很多都是我们捞上来的。因为我们当时觉得给复审的片单还是要提供一些多样性,就是在一个纪录片传统美学基础上增加多样性。复审审完后,你会发现纪录片传统美学都刷掉了,多样性被留下了,这是我们没有想到的,因为我们觉得有一些有争议的,待商榷的东西希望复审定夺。最后我们认为可选可不选都被选上了,我们认为一些肯定选上的都被拿掉了。

齐博:这届的复审总体上气质偏独立,按照电影流派来说,都像独立影展的气质。他们会带着这种气质去选片子。

宋婷:我感觉他们整体对创作上有些工业气息会比较排斥,似乎中规中矩、更成熟运用导演语言的影片会比较被误读为“不够独立”或“不够新鲜”。

凹凸镜DOC:你们觉得形成今年质量下滑的原因是什么?

齐博:我觉得还是属于样本不行。

徐玮超:如果只选五到六部的话,还是可以有一个中规中矩的片单,但是今年我觉得还是实验性质比较多。这样的东西必然粗糙,我是试图去理解它的,不是直接去批评它。甚至说不是差,而在于说青年作者美学形态的调整。

我们聊了很多,为什么这些作品拍摄周期都很短,都是一种相遇式的拍法。我们讨论到年轻作者创作的困难,他们不像传统纪录片作者那样,很难长期进入一个选题。他们的生活节奏和工作节奏在整个商业文化和政治文化的影响下,处在一种快速凝聚,快速释放的状态,很快地进入,很快地离开,你会发现这些作者都有这样的共性。

这可能跟现在媒体的创作生态有关,非常直接的索取,非常直接地展示。直播就是,直接看,直接拍,所拍即所得。美学的意识已经产生变化,它不再是那种去田野体验,去建立关系,深入了解,然后再拍摄,拍完还要研究素材,之后把对影片的理解发挥剪辑台上,最终去完成表达。现在很多作品都是即拍即得,非常像直播,Vlog。

我也在考虑,能不能换个角度,不用传统的价值体系去看现在,因为用传统看现在都是经不得推敲的。如果从现代逻辑,即青年作者所面临的现代影像文化和语言体系去理解,我觉得反而它们内部是有逻辑的。

宋婷:我觉得挺受大环境影响的,很多严肃或者更专业的纪录片从业者都开始去做平台的纪录片,或者商业的项目。大家很难下决心,找到一个(自己相信有记录意义但可能涉及敏感内容的)选题,还能义无反顾地花费很多时间把它做出来。

徐玮超:大环境是一方面,我觉得经济因素也是很大的因素。中国生活成本上涨太快了,生活成本上涨的话,影片预算必定得上涨,跟一个餐馆受菜价影响是一回事。可是整个创作体系,有多少资本去支撑创作成本的上涨,而且资金体系还是那么多钱。如果算现在北京房价每个月房租多少钱,跟九十年代的那班人独立作者的生活条件对比,是不可同日而语的。

齐博:我觉得你这种描述方式不太适合那些独立纪录片创作者。因为那些人也很苦,但是他们能接受,他们也一直在做片子。他们是对纪录片有信仰的人。

宋婷:我觉得十年前那些创作者,没有这么多平台,商业项目去诱惑他们。比如说现在你拍一个不太可能上映、而且穷一点的项目,很多时候还不如去接一个平台的项目——有较充足的制作费用保证必要的技术标准,又能上映,收获一些名声,又能有收入。

凹凸镜DOC:为什么选题越来越私人化?

徐玮超:这肯定是大环境所决定。最大是影视审查,去电影节都要龙标的话,面临的风险就很大,这是风险管理的问题。另一方面是体系的问题,你会发现现在记者跟地方政府但凡接触到社会事件,它的管制比以前更强势,所以从操作层面上也很困难。两头堵,让你很多东西拍不到。那其实在影视行业也是一样的。总体来说,对媒介的管制还是一个直接原因。从经济,审查到实操层面的监管,它是多维度的钳子。这个时候就压缩整个创作空间,只有一些苦行僧式的创作还在存活。

宋婷:我觉得拿这个苦行僧标准去要求现在想进入这个行业的新导演来说太苛刻了。我觉得一来就遭遇这么强烈挫败感的年轻导演很容易变成:那我宁愿过一个愉快的人生,我也不愿意受这种罪。

凹凸镜DOC:今年入围的《南游记记》和《夫妻不是同林鸟》很多人觉得就是Vlog,你们之前也说了是年轻人的一种美学形态,聊聊Vlog和纪录片的区别吧。

徐玮超:我觉得跟现在语言体系是有关的。Vlog就是一种。

宋婷:Vlog大多不是从策划故事思维出发,说我要拍场景一,场景二,场景三,而是反正好玩就拍一大堆。像写游记作文一样,我拿到这个东西要把它们全部串起来。它最基本是有自己的审美,有语言的积累,能把自己的观点捋清楚。Vlog风格的片子很多不是讲事件,它更多是讲创作者的感受和评论。

齐博:对啊,所以我挺喜欢《南游记记》,因为它从结构上给你的东西不是一般视频能做出来的。《南游记记》有对影像本身的感触,它的内容不是最重要的,它重要的是影像给你另外一种感受。

徐玮超:我觉得跟过去的话语体系比较是特别没有养分的。说实话,看《夫妻不是同林鸟》,它像一个预言一样。他拿一个手机拍摄,他爸爸是搞直播的,里面有很多当下拍摄设备,视觉媒介和话语方式,都是非常当代的。他爸爸玩直播,面对镜头都是直播的话语体系。包括拿iPhone去拍,这在过去十年是不可想象的。它是某种设备的自由化,每个人都能拍了。这就变成,事实本身和作者性怎么抗衡的问题。

宋婷:我觉得可以把它当成影像人类学的一种。因为很多影像人类学纪录片也就遇到了,然后纯粹记录下来,作者的干预性是比较少的。我觉得其实是一种延续。

齐博:回到之前聊的话题,为什么关注社会议题的片子少了?可能在剧情片里也有反应,年轻人不关注那部分题材了,我觉得这也是一部分原因。审查是一部分,另外部分是不关注了,我身边的人不太关注这些。

宋婷:我觉得关注了也有种无力感。

凹凸镜DOC:今年《看海》是争议比较大的是吧?

宋婷:我觉得纪录片的形态和定义一直都是在变的,规矩也是可以打破的。我只能说它在中国被当做是个新的纪录片探索,成不成功另说,但是探索本身这个行为我觉得不应该被批评的。我觉得观众可以批评你这个方法拍出来效果不好,但他本身选择这个方法我觉得没有问题。

齐博:你知道去年的《Touchmenot》(《不要碰我》2018),它在柏林作为剧情片得奖,在另两个影展作为纪录片。

徐玮超:这个讨论在中国没有形成。因为这是属于创作门类,虚构也有模仿纪录片手法。只是中国独立纪录片是直接电影支配的一个创作群体,独立纪录片美学也是相对稳定的,所以它其实没有那么多的多样性。而《看海》某种意义上也成为一种孤例,但这个孤例是有问题的,就是他的完成度有问题,所以它会更加引发争议。但美学样态的尝试在我们初选评委的评判体系下是认可的。

宋婷:我觉得是普遍中国观众对实验性纪录片的接触和认识比较少,如果国外纪录片接触多的,比这个融合更多电影类型的,界限更模糊的片多了去了。你可以说它控制不够好,手法不够高明,但是它本身行为是没错的。

齐博:而且他的出发点是想要拍电影。他在2004年做过一部很火的纪录片《姐妹》,那时候他的目标就是把纪录片做的像电视剧一样。真人生活秀,老百姓喜闻乐见,爱看。所以他做《看海》的目的也想做成电影一样,戏剧性很强,他心目中的电影语言也是正反打那种,他觉得这样才是电影语言。但是实际上你看现在电影也不止这些了。柏林的《Touchmenot》里面是各种性少数群体和残疾人,拍他们的感受,都是非常尊重他们最原始的感受的,电影语言也是实验的,但是《看海》这个片子我是觉得谈不上实验的。

宋婷:他想追求剧情片的质感,但是他对剧情片的理解也许比较老套,他可能觉得有了正反打,有了这些元素,他的片子就成电影了。其实对电影的认识也许是停留在比较个人、比较传统层面上。

齐博:对于演,我个人是不喜欢的。但是如果他不是这么演,或者他演的类别不是那个样子,我觉得还可以。你比如说前几年的金熊奖《海上火焰》也有扮演的成分,但它还原最日常的事件和东西。

徐玮超:我倒没觉得拙劣。因为我对它演不演没那么在意,我更多在看导演的本质表达是什么,就这个东西能不能击中我。所以我看电影不是通过表演的娱乐性去理解电影本身。我觉得《看海》中,人物所体现的精神本质是通过影像传达给我了,所以那东西有时候我反而非常尊重这个导演的,是同理可得的。就是我并没有如此关注他的外在,而是我更趋向于看导演对生活的理解和价值内核。

我非常尊重他形态美学的实践,我也承认他有很多技术问题让他的形态美学在大荧幕上的问题暴露无遗。同时,我觉得也不应该回避这个作品在传递精神内核上是有高度的。这是我当时观影的一个体验,这是我作为一个在FIRST青年评委的体验。

齐博:就是因为电影当成一门艺术,艺术家用电影创作,还是要尊重他用本体媒介创作的东西。你说的那些点是很重要,但是如果他没有通过电影的媒介行话表达出来那是有问题的。比如说,哲学家对什么东西的认知都非常高级,但是他没有用电影来表达,哲学家就不是一个电影导演了。所以你说的那些点,他没有通过电影语言很好表达出来,在我看来就是有问题。

宋婷:在样本有限的情况下,它(《看海》)还是非常特别的,会抓住你的眼球,觉得这是一个气质很独特的东西。

凹凸镜DOC:前几天也有人和我聊,包括《小石头》这样的片子,选进来会不会感觉入围门槛太低了?就刚才说的内核也好,题材也好,其实也是陈旧的,而且它的完成度也不是很好。

徐玮超:我觉得看电影很有意思。电影是在荧幕上放的,但是每个人心里有他的解读。文学某种意义上提供想象,但是电影某种意义上,当影像投射在你的大脑里,产生一种理解。这种理解是因人而异的。在我眼里,《小石头》是非常先锋性的,它反而是最脱离体制的,最反体制的。昨天齐博说,大家都觉得《小石头》拍得不好。但我觉得反而这个不好是有价值的。因为大量的虚焦或者镜头无意识反而是最有力的。我觉得它的原始性是那种浑然天成的原始性。

齐博:你说《小石头》是远离所谓纪录片体制,但在我们概念里,在中国独立纪录片里最基础的东西。我不喜欢这个片子,我觉得他呈现地太流水了,一条线下来,我没有在素材组织里看到太多的思考和表达。它整个素材的呈现还没有一个作品的感觉。

宋婷:我感觉跟齐博挺像的,但是我后来以为它被选进来是像一个大餐后的点心一样,让大家看了一大堆东西再看这样的东西,没想到它最后变成一盘主菜。

徐玮超:其实是一个光谱,你能看到创作美学不一样的东西,我们想把这两个东西结合起来。我们选片时有种策展思维在里面,后来想想很可笑。《南游游记》《小石头》《看海》在美学试验中,更加激进的。我们想实验性的有一些,传统门类的有一些,提供更平均的光谱,但是好像没有实现。

凹凸镜DOC:这几年有一批纪录片上院线,比如《二十二》《大三儿》,以及清影工作室出品的一些作品,但是感觉这些影片并不能反映国内纪录片创作的样貌?你们怎么看这些上院线的影片?

齐博:国内上院线,需要阉割的地方太多了,要不你在题材上就要选一个特别干净的,不是以家庭为主,就是弘扬某一类传统文化,选题特别有限。

徐玮超:上院线可以成为一个类型化的东西,也有人有兴趣做。但作品上院线是不是一个终极价值?所有导演都期待这个,我比较怀疑。能上映最好,对于独立纪录片来说,并不重要,但如果上院线的纪录片多了,它可以培养很多工业人才。好的纪录片产业能够孵化纪录片生态,对中小型纪录片有很大帮助。

齐博:另外,在欧洲大学博物馆收藏纪录片,版权费用,也是一种经济来源。但国内大学好像还没有尊重版权的意识。国内大学还没有收藏纪录片的习惯。

宋婷:补充举个例子,我自己的纪录片电影在国外卖过不少教育版DVD,对很多国际纪录片来说,大学、机构、博物馆等订单甚至能成为一项主要收入。但是在国内,各种大学邀请导演去放映交流连车费都不提供,更没有有偿收藏的诉求。如果连老师们尚且如此,学生的意识又从何谈起?

徐玮超:教授个体也无法决定。上课放没问题,但做展映就会有问题。独立纪录片在社会不被接受,在高校肯定也不会被接受。

宋婷:其实也存在纪录片教育的问题,国内似乎没有完整、专业的纪录片教学系统,可能没有人在国内的大学里给学生讲怎么用世界语言讲故事,怎么申请国际funding,怎么和国际发行团队合作,怎么制定电影节策略等等。观众的观看环境也没有。没有一个土壤,出来啥是啥,基本都是野路子。

徐玮超:所以流民创作,更值得被研究,这种草根性东西。但国内从纪录片美学角度上的研究很少,或者说完全没有。

齐博:如果体制内教授大学从业人员,很难研究这样的课题。

宋婷:但是关注下纪录片新类型和实验性纪录片,研究纪录片发展是很好的。

齐博:纪录片本身是要让观众思考某些问题,这与大潮流是背道而驰的。不可能只单纯探讨纪录片美学,还要结合社会的东西去讨论。

凹凸镜DOC:现在纪录片创作的中间力量还是九十年代,两千年左右出来的那批导演,包括学者的研究也停在那个时期。感觉断代了。

宋婷:现在创作,一是没有一个潮流,其次是那会有云之南等一些影展,现在每年出来的纪录片太少了。

徐玮超:其实之前也有很多公共议题的讨论,但现在感觉是断裂了,也受社会环境的影响。

宋婷:现在年轻人的趋向往另一方向走了。

徐玮超:纪录片的底色还是现实主义,一个社会对现实主义的审美,他的耐心也不是长远的,对审美情绪也有疲惫的。王久良,杨荔娜是从非虚构到虚构创作,把纪录片最根本的现实主义,放到了虚构作品的创作,也是一种很有趣的变化。一方面观众对纯现实主义接受程度比90年代低了。观众的审美也变了。

齐博:社会现实题材可能观众也会喜欢看的。但是现在很少可以拍的,拍了肯定是大家想看的。

凹凸镜DOC:现在年轻的创作者和上一辈相比,最大区别是什么?

齐博:以前拍不拍损失的差距不大,现在是你做这个或者做商业的东西差距很大。

徐玮超:以前那波人是有反抗精神的,他们很多反抗都用创伤来表达,甚至拍摄是对创伤的治愈,也跟那时候的压抑是相关的。现在的人有那种精神是很困难的,现在的年轻人存在的社会环境,从小衣食无忧,你让他放弃这个,去挑战,是很困难的。

齐博:消费主义的大潮流,你很难让观众抽出身来,有所反思。

徐玮超:现在纪录片作者成熟群体样本太小。这些人产量很有限,很容易出现小年。纪录片成熟作者和普通作者的差距也很大,一旦成熟作者没有产量,纪录片圈就孤鸿遍野。

凹凸镜DOC:那你们在创作中最焦虑的是什么呢?

宋婷:反而我最焦虑的是遇不到一个好题材。我觉得以现在自己的累积,遇到好题材是可以用好的方法把它呈现出来的,可能跟某些作者是反的。有些人可能是遇到一个好题材,担心做不出来。说到焦虑,我同时在做剧情片,我觉得更多的焦虑是来自那个领域的。因为我自己写剧本,去创投,推进地不顺利的话,我可能会更焦虑。

齐博:我没有焦虑,我觉得我能拍的很多,而且我拍得很快(笑)。

徐玮超:我自己是遇到了一个选择的问题。我是在判断和考虑,我到底是回到纯粹影像人类学的道路,对摄像机语言的探索和田野考察的工作,还是采取创投工业化语态去传播价值和意识。从创作层面上,我没有那么大的焦虑,因为我是可以接受工业语言的,它可能会限制我的表达,但它还是有表达空间的,我不否定它。我也有很大兴趣去尝试独立影像,从哲学的角度去做美学实践。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐