十幾年後我遲到,他已經成為了山

作者 ◈ Namoh Ka’atay 那麼硬的心腸

編輯 ◈ 原獨俱樂部

有些事,我怕時間過了我就不再想做,怕錯過以後在生命裡就不再具有重量。

2015 年,我的阿公 Kulas Lool(岡森ロヲ,黃松德)託我尋找兩位他在日殖昭和十八年(1943 年)在「航空監視所」擔任雷達監視兵的兩位同僚,吉村政雄和村上秀雄。我阿公 Kulas Lool 岡森ロヲ過去與他們兩人在海軍高雄海兵團志願者訓練所第四期一同受訓,爾後也共同調到台東成功鎮「航空監視所」值勤。後來我沒替阿公找到人,當時甚至覺得,事情過了七十多年,阿公都九十多歲了,為什麼還把這事放在心上?

後來我想,阿公一定有什麼話想跟他的同僚說。我也是。

我不是很愛談當兵的人,主要還是覺得沒有特別值得光榮的事。但看著阿公期盼能找到舊時同僚的心情,我也回想起 1997 年 2 月跟我同時入伍受訓,也一起下部隊到成功嶺,幾乎一起相處了兩年的朋友,幸雅倫。

我們是當時部隊唯二的兩個原住民,或著說是承認或被辨識的原住民。我們處境相似,遭遇類似的霸凌,但也因為各自迴異的性格,面對不同的事件,在軍中生活可以說是自顧不暇,更無法顧及另一個人的處境。我們只能抱著理解各自旁觀,面對各自的為難。

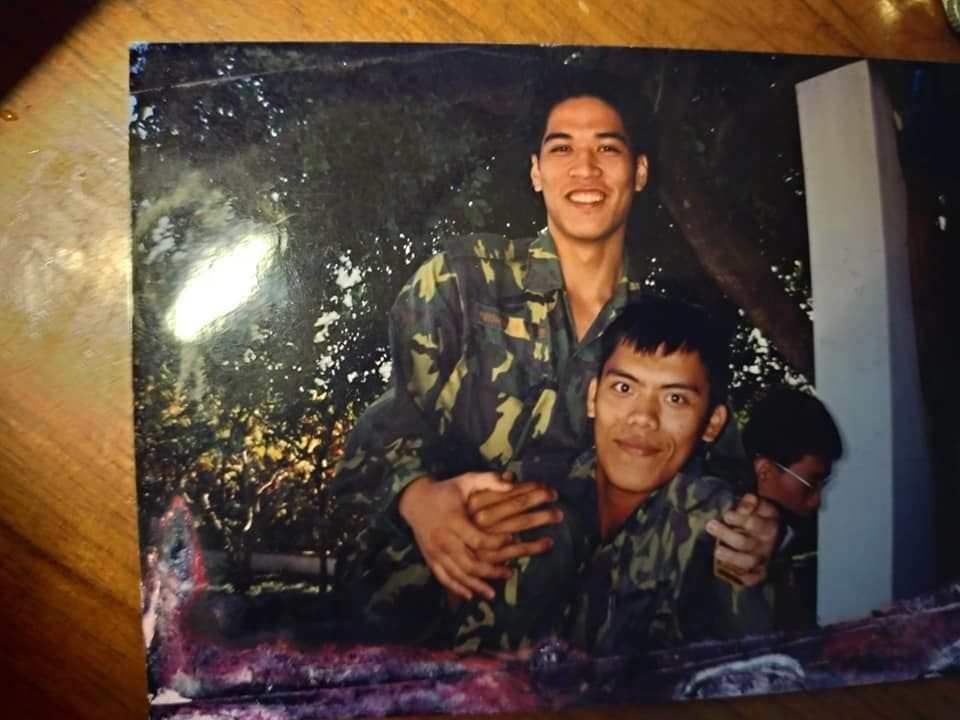

▼ 前為 Kimad(幸雅倫),後為 Namoh Ka’atay(那麼硬的心腸)

他是一個在人群極度安靜的人,所謂的很不易社會化,身材壯碩的布農族,放假時總穿著一件破舊的運動褲,很能忍耐各種加諸在他身上的體罰卻不回應,彷彿這些體力活反而讓他自由。跟他相比,我是一個已在城市居住八年的「都原」,我不能忍受不公平,太容易反擊。我們面對環境的方式不同,但同樣成為部隊裡被邊緣的少數。

印象中他總是被部隊要求過度的公共勞動,所有的勞力活都讓他一個人做,但他似乎很習慣往勞動裡逃避,管不了他的部落長官乾脆也讓此成為慣例。他負責從起床到收操所有的勞動。他永遠在曬太陽。而我厭惡不公的個性在文書工作裡卻沒得逃避,還曾經因為我無法忍受連長的刁難,在公開會議對著連長大吼,結果全連隊軍紀處分。

▼ 幸雅倫被派去彰化某眷村打掃。

我跟他的相處還包括修建成功嶺排水溝的圍牆,主要因為我們兩個原住民很不愛走正門。被知道以後,我們這兩個做過板模的原住民就被懲罰把牆封起來(不過我們當然有偷偷保留出入口)。到了待退時期,我們變成難以管教的老兵,就被長官調離原單位,受無止境的專長訓,直到退伍。

但他在軍中卻幾次進出「禁閉室」,包過父親過世時逾假未歸,被關了兩個月禁閉,是最重的懲處。值得玩味的是,當時部隊偏偏派幾個包括我在內的原住民學長學弟去抓他。找到他的弟兄事後說,看到幸雅倫的時候,他一個人在他父親的墳上喝酒,正準備自殺。在被帶回部隊禁閉結束後,他變得更加安靜,直到退伍。退伍時我們共同走出成功嶺大門,就不再見面了。

他回部落,我回城市。

廿六七歲時我曾試圖找過他,不過以我當時的人際關係,要探聽他的消息相當困難。2017 年,我在臉書貼了一篇尋找他的文章,並附上一個在網路上找到的地方巡守隊申請的名單,有他那顯眼的名字「幸雅倫」,但由那篇貼文獲得的消息不大明確,我只隱約知道他大概是在哪個區域,就這樣放在一邊了。直到前幾周,我聯繫上一個部落友人,終於知道幸雅倫是達瑪巒部落(地利村)的族人,但我已經錯過機會了。

退伍不到六年,幸雅倫就在 2005 年就過世了,成為了山。

Kaviaz(兄弟、朋友)我找了你十幾年啊,很遺憾我晚到了,不能傾訴當時無能互相聲援你的愧疚。這次不再有藉口,我明天一定會上去南投看你,明天見!我帶了幾張你的照片給你家人。

▼多年以後,在幸雅倫的墓前重逢,好久不見。青春不再但相見的歡喜依舊。那麼硬的心腸沒有帶給幸雅倫包裝得特別細緻的花,因為他記憶中的幸雅倫並不喜歡過度的浪漫。(幸雅倫的布農族名是 Kimad,墓碑上的 Kemad 是誤植。)